人物經歷

1914年8月26日,科塔薩爾出生於比利時布魯塞爾,他的父親是阿根廷駐比利時大使館的外交人員。科塔薩爾在布魯塞爾度過了嬰兒時期,時值一戰,因為科塔薩爾的外祖母是瑞士德裔,全家人得以前往瑞士避難,之後又從瑞士逃到西班牙,並在巴塞隆納居住了一年半。

1918年,4歲的科塔薩爾終於隨全家回到布宜諾斯艾利斯,住在布宜諾斯艾利斯大省的班菲爾德區。回阿根廷後不久,科塔薩爾的父親不告而別毫無徵兆地拋棄了妻子和一雙兒女。為了謀生,科塔薩爾的母親艾米尼亞只好在政府部門做文員,依靠微薄的薪水獨自撫養子女。

1932年,18歲的科塔薩爾開始在布宜諾斯艾利斯大學學習哲學,但很快放棄。為給母親緩解經濟壓力,他選擇了師範學校的文學專業。

1935年,科塔薩爾師範學校畢業,開始在中學教書,為學生講授自己翻譯的文學作品。

1938年,他用筆名胡利奧·丹尼斯發表了一本名為《出現》的詩集。這本詩集當時的印數達到了250冊。在這部作品裡,他褒揚了馬拉美,要求解放詩體,反對因襲陳規,提出了注重藝術創新的文學主張

1944年,30歲的科塔薩爾獲得在靠近智利的

門多薩省庫約大學教授英語和法語文學的機會。

1945年,軍政府時期結束,貝隆當選阿根廷總統。因為不同意貝隆政黨的政見,也無法接受在大學被強制閱讀歌頌貝隆夫人的文章,科塔薩爾辭去大學的教職。辭職以後,他創作了同樣具有自傳性質的《被占的宅子》,描寫關於貝隆政府如何侵占自家的房屋,將其公有化。

1947年,科塔薩爾回到布宜諾斯艾利斯,瘋狂用功,用9個月完成了翻譯公會3年的翻譯課程,正式成為一名英語和法語翻譯。他每天的工作不是翻譯文學巨著,而是翻譯私人信件,甚至是妓女們給遠洋水手的情書。

1949年,科塔薩爾帶著詩集《國王》和短篇《被侵占的房屋》去拜訪當時的文壇教父博爾赫斯。兩個星期後,他的作品已經發表在博爾赫斯組織出版的文學雜誌《布宜諾斯艾利斯年鑑》上。

1950年他完成了《考試》的創作,但是沒有一個編輯願意出版它,因為他們認為其間包含了太多的粗話。

1951年,在科塔薩爾37歲的時候,他獲得了法國政府頒發給他的十個月的獎學金,因此他搬到了法國巴黎並且在那裡定居。

1952年,他受聘於聯合國教科文組織巴黎總部擔任翻譯,去了很多國家。同年發表第一部短篇小說集《動物寓言集》。

1953年,科塔薩爾同阿根廷女翻譯歐若拉·貝爾娜德絲結婚。他們倆一起去義大利生活了一年。

1956年,出版了他的第2部短篇小說集《

遊戲的終結》。

1959年,科塔薩爾編輯了故事集《神秘武器》,其中收錄了他著名的短篇《追蹤者》。第二年他與妻子乘船去往布宜諾斯艾利斯。在旅途中,他用隨身攜帶的印表機構築了小說《中獎彩票》。

1960年代,小說《跳房子》在西班牙發表,很快在巴黎引起轟動,並熱回阿根廷。

1963年,科塔薩爾受美洲之家的邀約訪問古巴,擔任美洲之家文學獎的評審。

1967年,科塔薩爾與立陶宛人烏格涅·卡維麗絲結婚。他的第二位妻子在政治方面給了他很大的影響。

1970年11月,他到達智利聲援薩爾瓦多·阿連德政府,抗議皮諾切特政府,並且探望了他的母親與朋友。他還根據尼加拉瓜革命創作了《尼加拉瓜,甜蜜的暴力》,並將稿費捐出。

1971年,科塔薩爾與其他作家一起,因為要求卡斯楚提供艾勃爾托·巴迪亞德的訊息而被前者“驅逐”。 儘管卡斯楚的所作所為讓他的幻想破滅,他仍舊關心著拉丁美洲的政治。

1973年,科塔薩爾以《曼努埃爾記》獲得了梅第奇獎,他卻藉此書將著作權捐出以幫助阿根廷的政治犯。

1974年,科塔薩爾成為了設在羅馬的貝爾錢德洛塞爾第二法庭的一員,主旨是研究拉丁美洲的政治狀況,特別是一些對人權方面的侵犯。

1980年,科塔薩爾和他的第三個妻子卡爾羅·頓洛普一起遊覽了世界各地。最初的幾站中包括了波蘭,在那裡他參加了聲援智利的大會,並且表示支持尼加拉瓜革命。

1981年8月時,科塔薩爾突然嚴重胃出血,最後奇蹟般地活了下來。

1984年2月12日,科塔薩爾因病離世,和第三任妻子一起合葬於蒙特帕爾納斯公墓,享年70歲。

主要作品

作品名稱 | 作品類型 | 創作時間 |

《出現》 | 詩集 | 1938年 |

| 小說 | 1945年 |

《國王們》 | 詩劇 | 1951年 |

《動物寓言集》 | 短篇小說集 | 1952年 |

| 短篇小說集 | 1956年 |

《神秘武器》 | 故事集 | 1959年 |

《中獎彩票》 | 小說 | 1960年 |

| 短篇小說集 | 1962年 |

| 短篇小說集 | 1963年 |

| 小說 | 1966年 |

《八十個世界一日游》 | 小說 | 1967年 |

《裝備用的62型》 | 小說 | 1968年 |

《最後一回合》 | 小說 | 1969年 |

《午間海島》 | 小說 | 1971年 |

《曼努埃爾之書》 | 小說 | 1973年 |

《八面體》 | 小說 | 1974年 |

《我們如此熱愛加侖達》 | 小說 | 1980年 |

以上參考

創作特點

主題

科塔薩爾的小說中不難看出現實和幻境的交錯。科塔薩爾聲明,他的短篇小說由於缺乏更確切的名稱都歸入幻想小說,這些小說反對那種虛假的現實主義。而在現實與幻境對立的背後,隱藏的是嚮往改變與甘於現狀的對立。科塔薩爾在現實與幻境中時刻給讀者展現人與人之間的那種滲透到骨髓中的冷漠,讓人初看以為他想要描述的就是這樣冷漠的世界。《南方高速》的結局首先就顯露出了這種景象。一次塞車,讓被困途中的許多陌生人聯結成一個小團體,互相照顧,以等待道路再次暢通,甚至汽車404上的工程師還與王妃牌汽車上的姑娘發展出了愛情。可真當道路暢通後,昔日的小團體瞬間分崩離析。《克拉小姐》中,15歲少年小保羅因病住院,遇到了護士克拉小姐。母親對兒子的溺愛得到的不是她的親切回應,而是對她的抱怨。媽媽這邊是“我得看看寶寶蓋得毯子夠不夠,我得讓他們再給他送一床在身邊。”兒子那邊卻是“毯子當然夠,好在他們終於撤了,老媽總把我當小孩,淨讓我丟人。”而媽媽在初見克拉小姐時,就從克拉小姐緊箍在身上的護士裙斷定她是一副狐狸精樣兒的沒羞恥的丫頭。克拉小姐明知身處青春期的保羅已帶著大人的自尊和男人的姿態,她還要在護理中不斷的惹怒、羞惱、嘲弄他,絲毫不顧小保羅的心情。儘管如此,科塔薩爾更突出的卻是冷漠背後人們渴望溫情的意願。《病人的健康》中,小兒子阿萊杭德羅剛到蒙得維的亞不久就死於一場車禍,一大家子人為了不影響身體不適的媽媽的健康而聯合起來隱瞞死訊。而後克蕾莉亞姨媽突感不適前往馬諾麗塔・巴耶莊園休養最後也死了,大家仍竭力向媽媽隱瞞這個死訊。到媽媽最後去世時,她溫柔地說:“大家都對我太好了,費了這么大勁為了不讓我難過。”在這互相欺騙中,無疑是彼此之間渴望溫情、親近的欲望。在《會合》中,儘管戰事吃緊,格瓦拉他們受到敵軍來自四面八方的攻擊,“我們八十個人里損失了至少五六十”,也沒有人會想丟下受傷的廷蒂,所剩不多的人高喊著“只要路易斯活著,我們就能贏。”同樣是《南方高速》中,儘管最後小團體分崩離析,但他們的溫情卻是確實存在的。“大家決定將西姆卡的年輕人把氣墊床讓給ID上的老婦人和博琉上的女士;王妃上的姑娘給他們送去兩條蘇格蘭呢的攤子,工程師把自己的車讓出來。”而在最後,克拉小姐開始像對待大人般對待小保羅,顧忌到他的感受,在手術後疼痛的時候安慰他。最後小保羅快死時,她覺得自己在病房多呆一秒鐘,她就會哭出來,在他面前哭,為了他而哭。

風格

漫遊

長篇小說《跳房子》是科塔薩爾漫遊氣質最為嚴重的作品之一,小說幾乎提及了巴黎的每一條街、每一座橋、每一家咖啡館。在這個由街角的名詞所構成的迷宮裡,主人公們遊魂般的步伐之上是迷惘的靈與肉,找不到出口——而小說的確並沒有結局。科塔薩爾發明了漫遊般的閱讀方式:全書被分為155個章節,在每一章的最後,有小標提示下一個需要跳至的章節。在用手指追隨數字跳躍著遊走於全書的過程中,讀者成為了創作的同謀,使半成品的作品發育完全,而直至抵達最後兩個數字131與58時,讀者才詫異地發現,小說將在這兩個數字之間往復,跳著“131-58-131”的無限迴旋舞,永遠走不到盡頭。《跳房子》里的世界處處不盡如人意,也許正因為如此,小說更為青年人所喜愛,當他們嘗試用尚未發育完全的主體意識去碰撞這個世界堅固的牆壁時,這本幾乎匯集所有疑問與苦惱的小說,就成為了他們感同身受的雙子星。

悲觀

科塔薩爾小說的內部世界幾乎是悲觀的,主人公在窗台上進行著生死抉擇,“毫無疑問最為理想的應該是向外一傾身,讓自己落下去,啪的一聲,一切就都結束”。然而,當外部世界的青年們與小說形成某種積極的聯盟時,“悲觀”的標籤便搖搖欲墜了。科塔薩爾的小說卻源於街道。他所有的故事都發生在普通人身上,擁有十分現實主義的背景。他的幻想成分更多是一種講述的道具,或者比喻,卻並非故事的根基。與博爾赫斯自始至終的嚴格把控不同,科塔薩爾對小說僅有的監督在於一種總體的情境與模糊的想法,而科塔薩爾式幻想的迷人之處在於,連他自己都不知道故事將走向何方。

解構

《克羅諾皮奧與法瑪的故事》是科塔薩爾最為輕盈的作品。在克羅諾皮奧的世界裡,一切既定的社會準則像冰淇淋一樣轉瞬即融,唯獨美、自然和樂趣因為單純而永恆。在這本“解構之書”里,我們看到科塔薩爾這個“大克羅諾皮奧”在戲謔規則、反諷實用時,那惡作劇般的歡愉。或許因為本身所具有的強烈的解構氣質,科塔薩爾從來不寫穩定的小說,他的故事充滿了能量的流動、置換與轉化,鋪陳著結構的崩塌。正因為對穩固持有懷疑,屬於他的每一個下一秒都像薛丁格的貓一樣,看到了才知道。假使科塔薩爾提及了“穩固”與“永恆”,那只是為了在下一秒將其推翻。《被占的宅子》中,一對兄妹長年蝸居於老宅,極度固步自封的他們甚至考慮用亂倫通婚來達到封閉秩序的穩固極致。然而,宅子漸漸被不明的他者所侵占,最終兄妹被迫流落街頭。《遠方的女人》、《美西螈》中,靈魂的置換髮生得突如其來,塵埃落定只在瞬間,肉體帶著對方的幽靈離開;《給巴黎一位小姐的信》、《劇烈頭痛》中,不穩定的能量被排出體外,化為了毛茸茸小兔子自喉嚨嘔吐而出,或者是繞著屋子瘋狂嬉鬧的生物“芒庫斯庇阿”,而當溢出的力量超過某一臨界點時,主人公們所努力經營的穩固秩序被瞬間摧毀;《奸詐的女人》的概念或許源於科塔薩爾所喜愛的黑色電影。主人公對他的情人堅信不疑,而當這個女人蛇蠍般的核心被暴露在蒼白的月光之下,就像口味甘甜的蟑螂太妃糖被剝去糖衣外殼時,“堅信”終化為“不信”;《南方高速》、《公共汽車》中短暫得可憐的同盟,最後仍是各走各路;《正午的島嶼》里,陽光燦爛的度假,不過是死前的最後一抹幻影。快樂、欣喜、滿足?歸零在鮮血潺潺的傷口。《跳房子》里儘是灰濛濛的迷惘與不確定,一次又一次的離別……科塔薩爾曾說過,他寫作時往往感到一種爵士般的搖擺。在模糊的情景,不可知的結局,注定崩塌的結構之中,他受著節奏的推動而寫作,用語言搖擺出一種形式,匯集所有這些四處漫遊的元素,最終出現了句子、段落、紙頁、章節、以致一本書……在迷霧化一切的過程中,科塔薩爾仍然相信著某些東西。在一切的不確定中,仍然存在著一種確定的搖擺,那是科塔薩爾寫作中的搖擺,也是生活本身的搖擺。正是這搖擺,讓奧利維拉總是在迷宮般的巴黎街頭偶遇瑪伽——這個騎腳踏車車筐里放一根長棍麵包和一本書的姑娘——即使他們從不刻意約見。

獲獎記錄

| 獲獎時間 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |

|---|

| 1973年 | 梅第奇獎 | 《曼努埃爾記》 | 獲獎 |

以上參考

人物評價

任何不讀科塔薩爾的人命運都已注定。那是一種看不見的重病,隨著時間的流逝會產生可怕的後果。在某種程度上就好像從沒嘗過桃子的滋味,人會在無聲中變得陰鬱,愈漸蒼白,而且還非常可能一點點掉光所有的頭髮。(

巴勃羅·聶魯達評)

熱愛科塔薩爾是整整一代人必須要做的事。人們驚訝地發現可以用西班牙語像爵士樂那樣自由地寫作,摒棄約定俗成,或者像杜尚那樣,將日用品放在意想不到的地方,用新的視角將它們點化為藝術品。(西班牙《國家報》評)

胡里奧·科塔薩爾是一位驚人的作家。難以想像作為短篇小說家,他還需要如何進益。(

《基督教科學箴言報》評)

每當想到科塔薩爾的名字,人們腦海中首先浮現的詞就是“迷人”。(《西語美洲文學史》作者奧維耶多評)

後世紀念

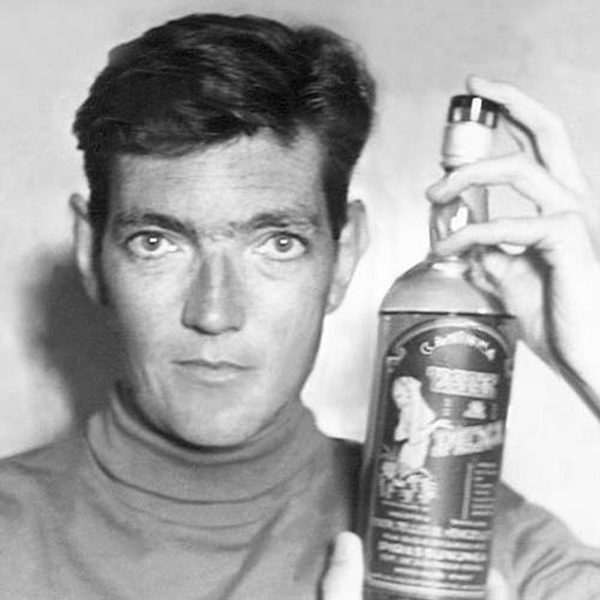

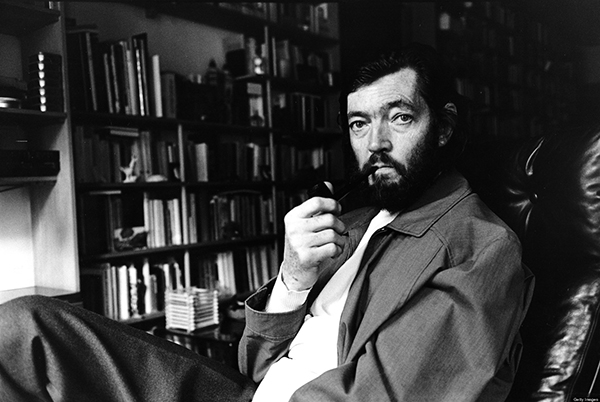

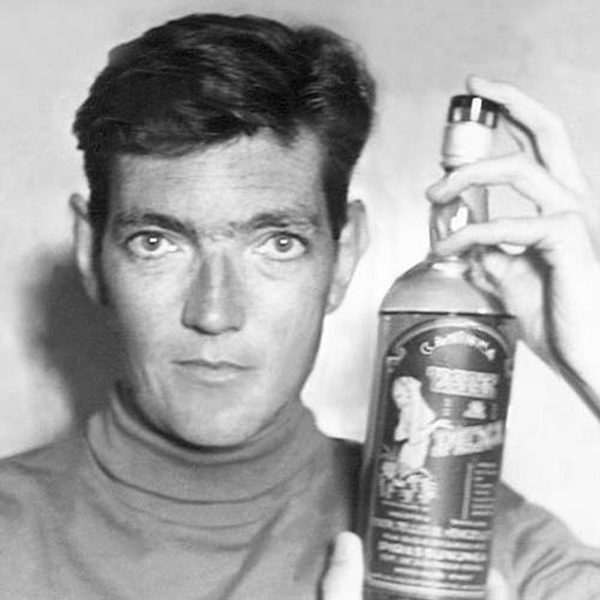

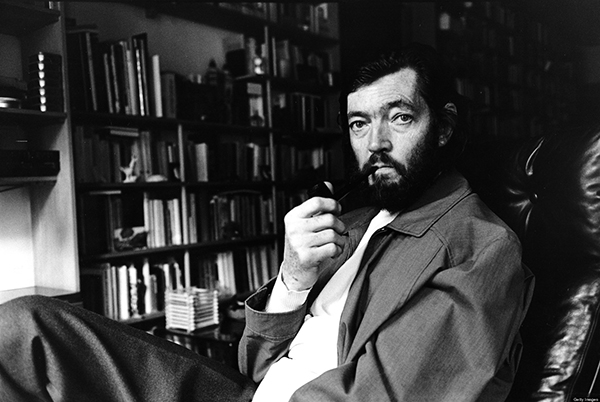

胡里奧·科塔薩爾

胡里奧·科塔薩爾2006年,巴黎女市長為了紀念胡里奧·科塔薩爾,將他的故事《惡魔的口水》所設定的真實場景——聖路易斯島附近的一個小廣場命名為胡里奧·科塔薩爾廣場。

胡里奧·科塔薩爾

胡里奧·科塔薩爾 胡里奧·科塔薩爾

胡里奧·科塔薩爾