《肅寧撈紙技藝》是一款 傳統手工技藝 ,申報地區是 滄州肅寧縣。

基本介紹

- 中文名:肅寧撈紙技藝

- 申報地區:滄州肅寧縣

- 名錄類別:傳統手工技藝

- 編號: 5—8—21

名錄簡介

我國古代有突顯華夏文明的四大發明,造紙術就是其中之一。橋城鋪村的每家每戶的撈紙作坊里都供著漢封玉亭侯--蔡倫祖師之神位,橋城鋪的撈紙就是從蔡倫的造紙術一代代傳承下來的。每逢農曆三月十七和農曆十月初十家家戶戶,橋城鋪的人們都像過新年一樣熱鬧,因為這兩天是蔡倫的生日和忌日。

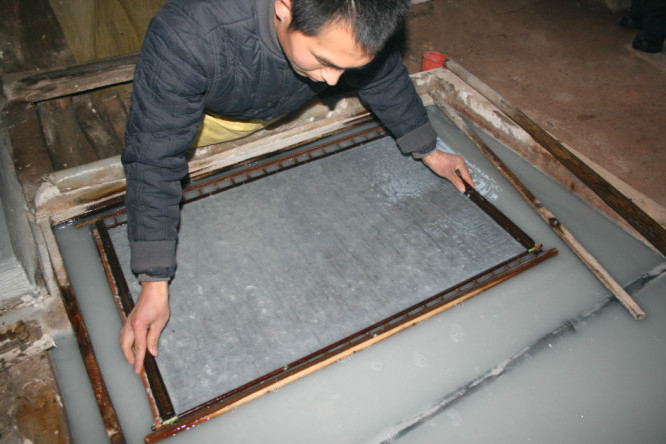

撈紙傳入肅寧至少已有三百多年的歷史,一個“撈”字,形象地將這項純粹依靠體力和手工技術完成的舊式造紙工藝總結到位,也將橋城鋪祖祖輩輩依靠造紙謀生的艱辛隱喻的進行了表達。撈紙的名字是因為在這項傳統工藝中最重要的一環節是從儲滿紙漿的大槽里將“紙漿”用帘子撈出來,然後曬乾成紙。

肅寧撈紙在七十年代末進入鼎盛時期,那時,撈紙的村有橋城鋪四個村,還有何莊,南里子口,幾乎家家都撈紙。現在仍繼續生產的只有20來家,生產出的撈紙主要共給石家莊,山西,張家口一帶,大多用來糊窯洞,封酒罈,做包裝紙等。

最初的撈紙採用的原料是麥秸、麻。麥秸需要用碾子壓,白灰拿,然後再加工成紙漿,和加工後的短小的麻混合後,才開始撈。這種以麥秸做原料的製作工序比較麻煩,後來人們改變了原料,把收購的廢紙邊、廢紙條作為原料,首先把纖維在“麻墩”上用“麻斧”砍成1.2米左右的一段段繩子,再置於“導子”上把它切成2--3毫米的短小纖維,經過篩後,把稍長的再進行二次加工,最後均勻為止。然後把收購的紙條、紙邊與加工好的短小纖維以5:1的比例混合在一起,然後放在打漿機里打成紙漿,再用“絞餡機”絞勻,提前一天傍晚放於水池中,次日早,先把池中放有紙漿和纖維的水攪勻,然後站在紙漿池邊用“竹簾”撈池中紙漿將其盪勻,沉澱於竹簾上的紙膜積累到一定高度,在上面放上重物壓縮水分,運到室外,貼在平整的牆上曬乾成紙。這種製法比以前要省事的多,而且原料也好收購,所以現在人們採用的是這種方法。

橋城鋪生產的紙張稱小宣紙,又稱毛頭紙,有大、中、小三種尺寸;從顏色上又分為青白和雅白兩種顏色。它的主要特點是拉力大、吃墨。大多用來糊窯洞,封酒罈,練習書法,做包裝紙等。現在主要銷往:北京琉璃廠文具市場、石家莊南三條市場、白溝批發市場、臨 沂的文體市場和山西、陝西等邊遠山區。

因為肅寧撈紙工藝原始,科技含量低,而且加工後的紙張稍顯粗糙,用途不是很廣泛,且利潤不大,從事撈紙行業的人越來越少,這項古老的傳統造紙技術的傳承與發展面臨著很大的困難。