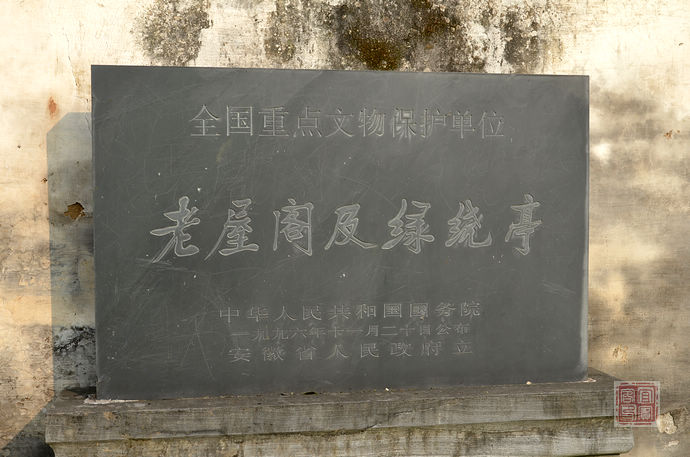

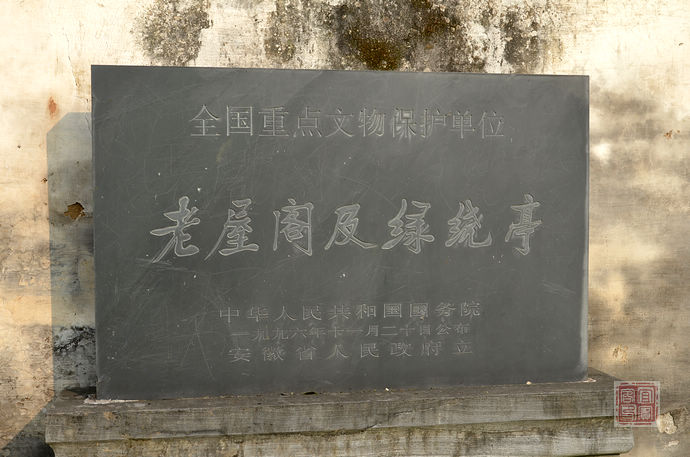

老屋閣及綠繞亭建於明代中期,占地342平方米,現為全國重點文物保護單位。

基本介紹

- 中文名:老屋閣及綠繞亭

- 又名:吳息之宅

- 占地面積:342平方米

- 通進深:19.4米

簡介,歷史,

簡介

老屋閣,宅居名。位於歙(shè)縣西溪南村。建於明代中期。為磚木結構的二層樓房,下層矮,上層高。坐東北,朝西南,五間二進,口字形四合院,通面闊17.7米,前進樓下明間為門廳,後進樓下明間為客廳。大門位於中軸線上,天井下中央有石板砌成的水池。住宅正面為水平形高牆,大門用鐵皮包鑲並建有水磨磚砌成的門罩,厚實莊重,不事雕琢。摟上廳堂寬敞,沿天井四周有一圈齊整的欄板,雕有精美的飛禽走獸和花朵,還設有帶扶手的“飛來椅”。摟上房壁均以蘆葦編籬,表面敷泥及石灰,緊密牢固。

綠繞亭,亭名。位於徽州區西溪南村老屋閣東南牆腳下池塘畔。建於1328-1456年重修。亭平面近正方形,通面闊4米,進深4.36米,高5.9米。亭結構與雕飾風格類老屋閣,惟月樑上繪有包袱錦彩繪圖案,典雅工麗,有元代彩繪遺韻。亭臨池一側置“飛來椅”。在亭中近可觀繁茂場圃,遠可眺綠茵田疇。明著名書畫家祝允明曾作《東疇綠繞》一詩讚詠。現為全國重點文物保護單位。

歷史

黃山市徽州有個古老的村莊——西溪南,在岩寺鎮西約4公里,背倚鳳形山,面臨豐樂水,風景秀麗。因村莊地處豐樂河南岸,又名丰南。西溪南村始於唐代,鼎盛於明清時期。經濟發達,文風昌盛,名人輩出,尤其在明代中葉以後,該村從商者眾,當時所謂兩準八總大鹽商中就有西溪南 吳家。他們拿出巨款在西溪南故里大興土木,建築園第重樓,故村中私人園林眾多,舊時有十大名園和十二樓等宏麗建築,最著名的是果園,據說是與唐伯虎劉名的江南才子祝枝山設計的。祝枝山是西溪南吳家的外甥。果園內建有亭台樓閣,假山湖池,曲橋石堤,名花修竹,四周花壇圍築。園內景致迷人,花香鳥語,四季如春。大部分已毀於兵禍,現僅存假山,仙人洞、湖池等 部分遺蹟。村中至今仍保留有明代建築10多處,清代民居100多幢,老屋閣及綠繞亭就是其中代表性的建築。

老屋閣,又稱老屋角和吳息之宅,建於明代中期。為磚木結構的2層樓房,上層高,占地面積343平方米(未計後院面積)。坐東北朝西南,5間2進,口字形四合院,通面闊17.7米,進深19.4米。前進樓下明間為門廳,後進樓下明間為客廳,大門位於中軸線上,狹長的天井中央有石板砌的水池,樓梯單跑,高在左側廊屋中,住宅正面是水平形高牆,大門上建有水磨磚砌成的門罩,未事雕琢,與鐵皮包鑲的大門十分協調,顯得厚實莊重。用水磨磚做成外突線腳,頂上復以瓦檐,側立面山牆與院牆採用不對稱方式,與水平高牆相結合,形成參差錯落的外觀,倒映於院外的池塘中,波光泛泛,幽靜宜人。

走進大門,便看見樓下正間兩根又粗又黑的梭狀柱,兩端略細中段粗鼓,柱下覆盤石礎,形周倒置的大瓷盤,柱子用皮麻纖維包裹,塗以生漆,起到防止木質腐蝕的作用,年久便變成黑色。木作梁架用雕飾華麗的月梁,兩端稍低較細小,中央稍高較粗大,作極緩和的弧形;山面梁架用穿逗式。後進為進深九檁,在明間縫檐柱與金柱之間,用月梁式的雙步架,梁兩端飾以雲雕,插入柱身處用丁頭拱承托,拱眼內雕在花朵,雙步樑上用駝峰承托櫨斗,斗旁出拱承托雕成花朵的單步梁頭,樑上置瓜柱支載3架梁,瓜柱與金柱上端之間另加一單步梁,3架樑上有脊瓜與5架樑上瓜柱用蓮瓣式平盤斗;山面梁架瓜柱下端收殺做成鷹嘴形。脊檁下用雕花替木及拱二跳承托。出檐部分立有雕工華麗的垂蓮柱,上端有外檐斗拱,承托屋檐重量,華拱二跳向外挑出。所有華拱皆為單材,四瓣卷殺,在撩檐枋、羅漢坊與承托它們的斗拱之間均有替木。樓面為樑上架閣柵,架柵為直徑約11厘米的整根圓木,上鋪樓板。

沿天井四周有一圈齊整的欄板,雕花綴朵,富麗繁華,飛禽走獸,栩栩如生。欄板上扁圓垂直的木條均勻地壓信板縫,上方是一排方格窗欞;絛板上的“T”安形線腳,打破了四周垂直、單純而寧靜的線條;檐口四周立8根垂蓮柱,柱下端雕刻著含苞欲放的荷花,使人在這寧靜的氛圍中並不感覺到寂寞枯燥,設計得異常巧妙。在天井四周設定靠椅,此椅靠背外突,超出天井四周的欄板,臨空懸置,設計精巧美觀,頗具韻致,稱為飛來椅。古代徽州民宅把樓上作為主要的活動場所,而女子又不能輕易下樓外出,只能倚靠在天井四周的椅子上遙望外面的世界,或窺視樓下迎來送往的應酬,幫此椅又雅稱為“美人靠”。

樓上廳堂宏麗寬敞,布置井然有序。牆以蘆葦編籬,表面敷以泥土和石灰,緊密牢固。廳內不用天花,擱柵外露,為徹明造住宅,當地稱這種構造為“樓上廳”古代徽州地區雨量充沛,氣候濕潤,山高人稀,為防山區瘴癘之氣,人們就把樓上作為日常主要的棲息活動場所,所以把樓上廳室建得比樓下更軒敞,逐漸形成樓上廳這種獨特的徽派建築格式。

在老屋客東南牆腳下池塘畔,佇立著綠繞亭。亭平面近正方形,通面闊4米,進深4.36米,高5.9米.元天順元年(1328年)西溪南名士吳斯能、吳斯和兄弟兩個集資建造,明影泰七年(1456年)重建。綠繞亭的結構與雕飾風格類似老屋閣,唯月樑上繪有典雅工麗的包袱錦彩繪圖案,臨池一側置飛來椅供人休息。在亭中近可觀繁茂場圃,遠可眺綠茵田疇。歷代文人題詠甚多,後集成《歙縣豐溪吳氏文徵》。明代著名書畫家、大才子祝枝山曾作《東疇綠繞》一詩讚詠綠繞亭的綺麗風光:

龐公宅畔甫田多,畎畝春深水氣和。

五兩細風搖翠練,一犁甘雨展青羅。

魚鱗強伏輕圍徑,燕尾逶迤不作波。

最喜經鋤多肯獲,豐年定愧伐檀歌!

老屋閣和綠繞亭作為典型的明代徽式建築,具有很高的歷史、藝術和科學價值。歷年來文物部門進行了多次維修,使這兩幢明代古建築標本得以完好地保存下來,在兩個文明建設和科學研究中發揮著應有的作用。