基本概念,計時原理,發展歷史,計時例證,碳鐘誤差,現代價值,

基本概念

考古學家需要一個十分準確的計時鐘表,來估計一件古文物的年代。而單靠史書的記載,得出來的結果是不準確的,因為史書也有偽造和記載錯誤的。幸好考古學家們發現了一種歷史的鐘表,它可以準確地記載一件物品的年齡。這個歷史的鐘表就稱為“碳鐘”。考古學家還用碳鐘來確定古代文物的年代。 碳鐘

碳鐘

碳鐘

碳鐘計時原理

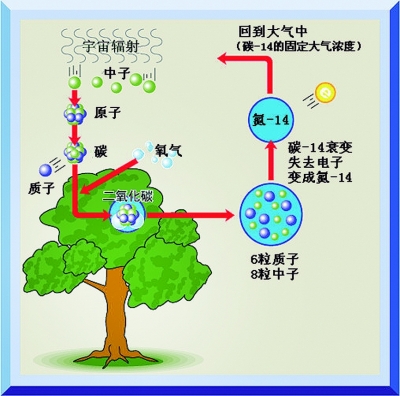

原來,宇宙空間中有許多我們看不見的射線,就是宇宙射線,是由宇宙中天體發出的高能粒子組成。它們在撞擊地球大氣層時,跟空氣中的分子發生撞擊和變化,產生中子、質子和電子等微粒。當中子和氮氣分子中的氮原子核碰撞時,氮原子核就會“捕獲”一個中子,釋放出一個質子,自己則變成了碳-14。碳-14具有放射性,當它放出電子後又變成了氮。這樣,由於宇宙射線的作用,碳-14不斷產生,由於自身的放射性,碳-14又不斷減少。結果,大氣層中的碳-14,數量基本維持不變。

大氣中的碳-14和其它碳原子一樣,能跟氧原子結合成二氧化碳。植物在進行光合作用時,吸收水和二氧化碳,合成體內的澱粉、纖維素……碳-14也就進入了植物體內。當植物死亡後,它就停止吸入大氣中的碳-14。從這時起,植物體內的碳-14得不到外界補充,而在自動發出放射線的過程中,數量不斷減少。科學研究發現,經過5730年,碳-14含量減少一半。再過5730年,碳-14又減少一半。這叫做半衰期。因此,檢測文物的碳-14含量,再根據碳-14的半衰期,就能得出文物的年代。

發展歷史

美國化學家利比(WillardLibby),根據碳14半衰期這一特性,創立了一種嶄新的化學分析法——放射性碳14斷代法。由於這種方法套用廣泛,準確無誤,具有重大的科學價值,因此,他於1960年獲得了諾貝爾化學獎。 碳鐘

碳鐘

碳鐘

碳鐘計時例證

在1980年代,考古人員在新疆省的羅布泊發現了一具褐色的年青女屍。她的頭髮微卷,眼睛閉著,就像沉睡中的少女。但是科學家們說,這具女屍距今已有兩千多年了。日本千戶縣風川地方的泥層中,發掘出了一些保存得很好的古蓮子。科學家們測定這些種子已有三千歲了。這些種子經過培育,照樣開花結了果實。那么科學家們到底是怎么知道女屍和古蓮子的年齡呢?

要知道女屍和古蓮子的生長年代,只要測定一下它們中14C的含量,就可以推算出來了。

再如,要推測一塊古木的年代,可以先把古木加溫,製取1克碳的樣品,再用粒子計數器進行測量。如果測得樣品每分鐘衰變的次數正好是現代植物所制樣品的一半,表明這快古木經過了碳-14的一個半衰期,即5730年。如果測得每分鐘衰變的次數是其他值,也可以根據半衰期計算出古木的年代。

我國考古工作者用放射性同位素鑒年法對馬王堆一號漢墓外槨蓋板衫木進行測量,結果表明該墓距離今天有2130年左右。通過歷史文獻考證,該古墓的年代為西漢早期,約在2100年前,兩者符合得很好。碳鐘就是這樣記錄了時間老人的腳步。

計算公式:N2 =N1*(0.5)的t2/t1次方

其中N2表示C14含量,N1表示原來的C14的含量,t2表示生物體距今的時間,t2表示C14的半衰期。

碳鐘誤差

考古年代測定主要依靠“碳鐘”,即利用碳同位素碳14估算文物等的年代。植物光合作用吸收二氧化碳,大氣中的碳14也進入植物體內積累,直至植物死亡後停止。由於碳14具有放射性,死亡植物體內的碳14每隔約5700年會減半,所以文物含碳14越少,其年代越久遠。

但是,不同歷史年代大氣中碳14的量並不一樣,所以碳鐘誤差可達數百年。日本名古屋大學、大阪市立大學和英國紐卡斯爾大學的研究人員在本項研究中,利用從福井縣若狹町水月湖湖底採掘的沉積物,製成使碳鐘更加精確的“標尺”。

研究人員2006年採掘了水月湖湖底的沉積物,採掘深度達湖底以下70米。通過確認堆積層數,他們發現並保留了5.28萬年來的數據。根據每個落葉堆積層中碳14的比例,就能清楚知道5.28萬年來每年大氣中碳14的比例。這樣,測定年代的誤差可由以前的數百年減小到170年左右。

研究人員認為,這是迄今世界考古領域最精密的“刻度”,除考古之外也可用於調查過去的氣候變化。

現代價值

碳測年被用來分析有機物,實際上,是任何生物的年齡。這項技術以碳14的穩定衰減為基礎——作為一種放射性同位素,碳14與其他以更為穩定的形式存在的碳大不一樣。

然而大氣中的碳14並非恆定不變的,任何變化都會加快或減慢碳鐘,從而使其誤差達到數百年。

研究人員在出版的《科學》雜誌上報告了這一研究成果。

碳鐘

碳鐘 碳鐘

碳鐘