知覺防禦是指人們保護自己的一種思想方法傾向。這種傾向使人比較容易注意觀察能滿足需要的那些事物,而對那些與滿足需要無關的事物視而不見,聽而不聞。

基本介紹

- 中文名:知覺防禦

- 類別:思想方法傾向

- 特點:容易注意觀察能滿足需要的事物

- 個例:廣告的知覺防禦

主要表現,發展歷程,實際套用,

主要表現

個體表現出對恐懼或感到威脅的刺激傾向於迴避、阻滯或反應緩慢。

發展歷程

信息最初是通過人的感知覺來接收的。廣告作為一種信息,如何使它更好的地接收是廣告主與製作者最需注意的問題。

如路旁豎立的廣告牌上,字型應設計為多大才為合適呢?字太小了。則不能被坐在汽車上的人所看清,廣告的信息便無法有效地傳達。所以路牌廣告的字及圖形應設計得簡而大,讓人能更為容易地接收上面的信息。

刺激對於感受來說,有一個可覺水平,即閾限水平。超過這水平的刺激稱為閾上刺激,人可能知覺到;低於這水平的刺激稱為閾下刺激,人知覺不到,但在不知不覺中仍有反應,這種情形稱為閾下知覺。

本世紀50年代,某些廣告主曾經嘗試給消費者展視一些不能察覺到的信息(閾下刺激),並從中考察這些信息是否可以影響人們去購買該產品。他們把閾下廣告置於電影中。在電影放映期間,可樂和爆米花的廣告極快速地閃現在螢幕上,以致觀眾都沒有察覺出它們來。據報導,在六個星期內,爆米花的銷量提高了58%,可樂的銷量18%。80年代,這種暗示性廣告有了新發展。在美國電影「外星人」中,一種"李斯"牌朱古力暗示廣告插入其中,使其銷量激增了70%之多。 近年來,這種暗示廣告迅速發展起來,美國已有30 多家暗示廣告公司應運而生。

中國影視片中的道具及場景業都成為廣告主注意的地方。但是,當這種暗示廣告使用過多時反而會被人們意識到,甚至產生反感,如《京城記事》

實際套用

麥克詹尼斯(McGinnies,E)的試驗證明了知覺的防禦機制。他對中性詞(跳舞,兒童,火爐等),猥褻詞(強姦,妓女,淫婦等)進行了辨認閾限的考察。結果表明猥褻詞的反應時明顯高於中性詞。

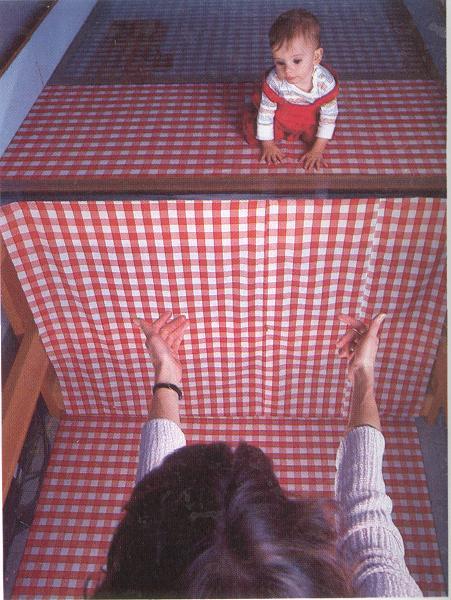

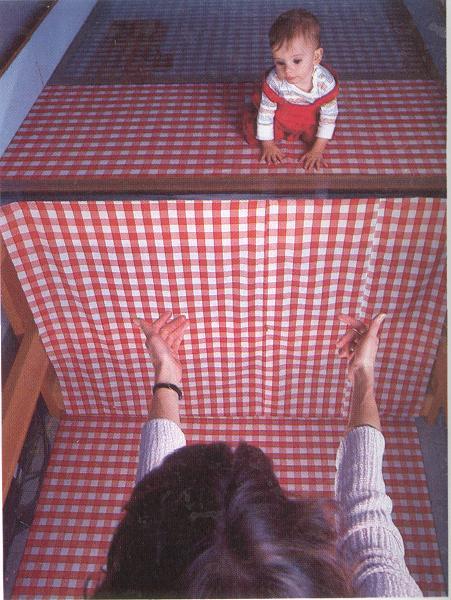

一次研究還表明,被試在一剎那間感知到的是那些自認為有價值的對象,而對恐懼性的對象則睹多半視而不見。(恐懼廣告)

知覺防禦機制告誡我們,在廣告實踐中採取否定的感染力方式說服大眾時,應持謹慎的態度。如有關交通安全的公益性廣告,展示事故慘狀,反而會引起某些人(特別是婦女,兒童)產生拒絕。所以在一些有關交通安全的廣告中,把事故虛化會起到很好的作用。這是因為防止了知覺防禦現象的發生。

在推銷業務中,美國一著名推銷訓練專家湯姆~諾曼發現:有一些日常字詞有利於推銷,有一些則相反。

有利於推銷的字詞:對方的名字,事實證明,健康,容易,保證,金錢,安全,省錢,新,愛,發現,對的,結果,舒適,自豪,利益,值得,快樂,信賴,價值,好玩,至關重要等。

不利於推銷的字詞:交易,成本,付款,契約,簽名,試用,擔心,損失,賠本,傷害,購買,死亡,壞的,出售,賣出了,價格,決定,困難,辛苦,義務,應負責任的,錯失,責任,失敗等。

在廣告文案中,也應注意各種詞的運用,哪些可用,哪些不可用。