歷史沿革

2019年以來,四川省文物考古研究院組織專業團隊在川西高原展開舊石器時代考古專項調查工作,於2020年5月調查發現皮洛遺址。

2021年9月27日,國家文物局在京召開“考古中國”重大項目重要進展工作會,通報四川

稻城皮洛遺址重要考古發現成果。

2021年4月底,四川省文物考古研究院聯合北京大學考古文博學院對皮洛遺址進行主動性考古發掘,至11月初第一階段野外發掘工作圓滿結束。

皮洛遺址

四川稻城皮洛遺址

發掘過程

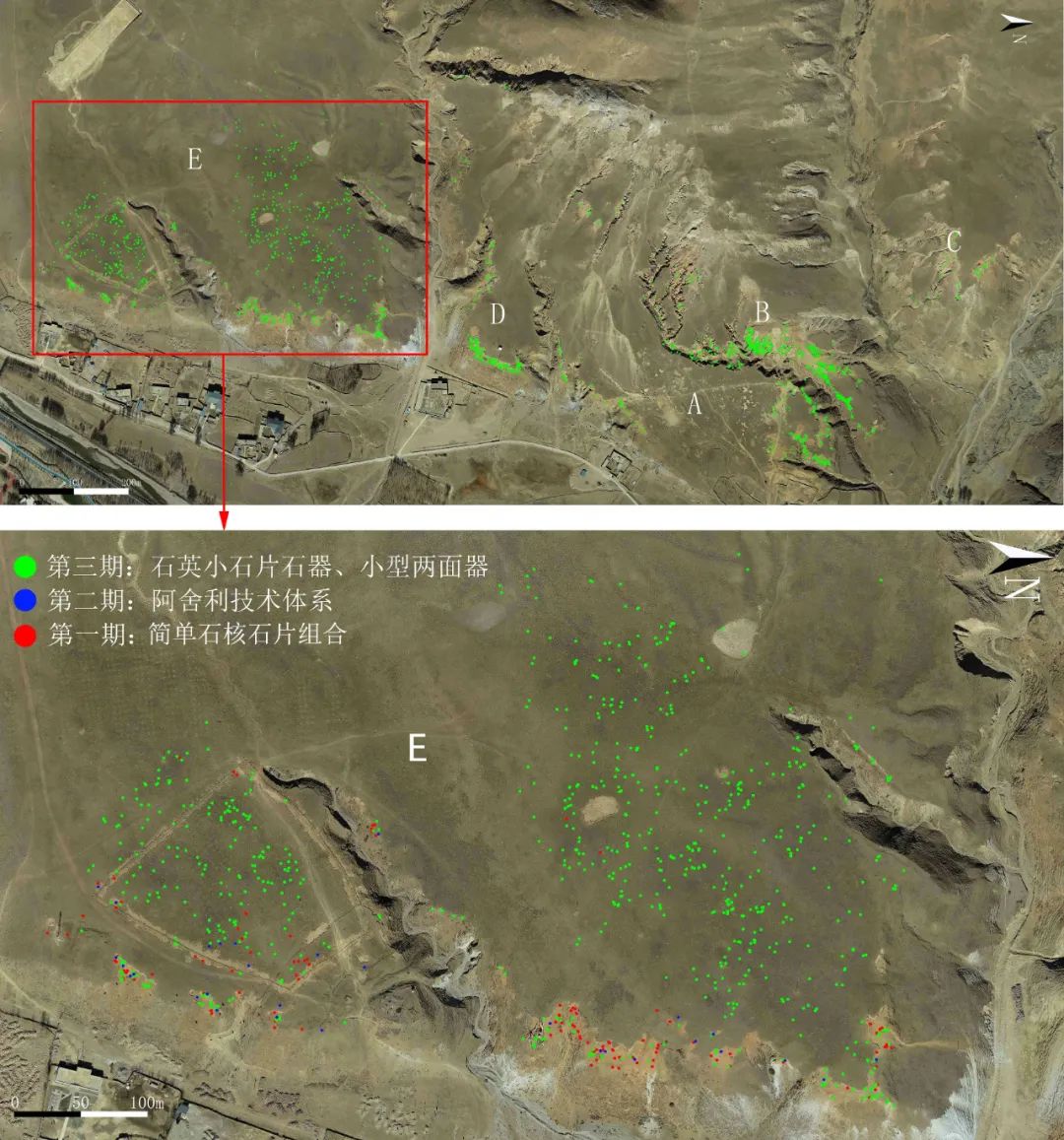

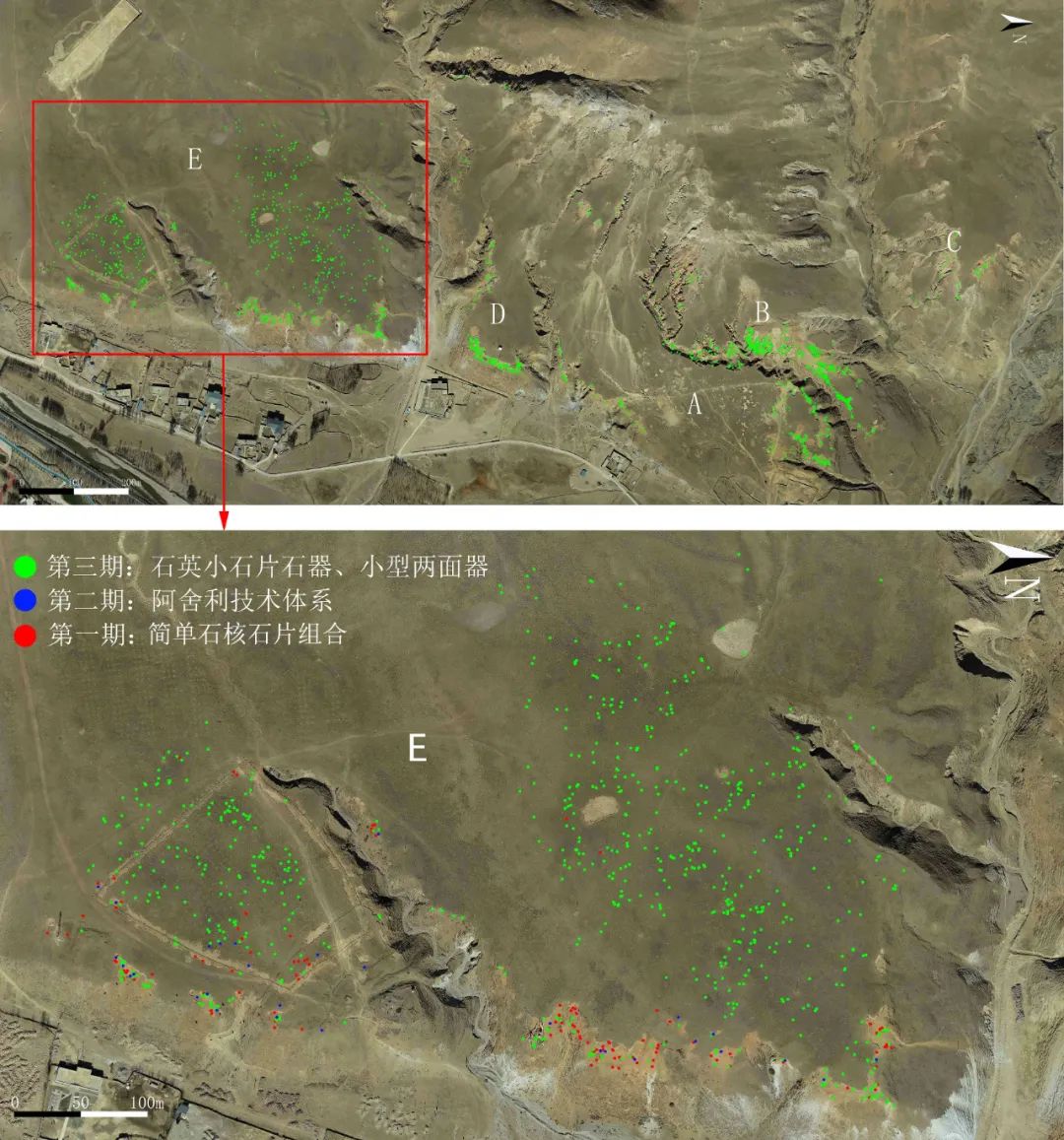

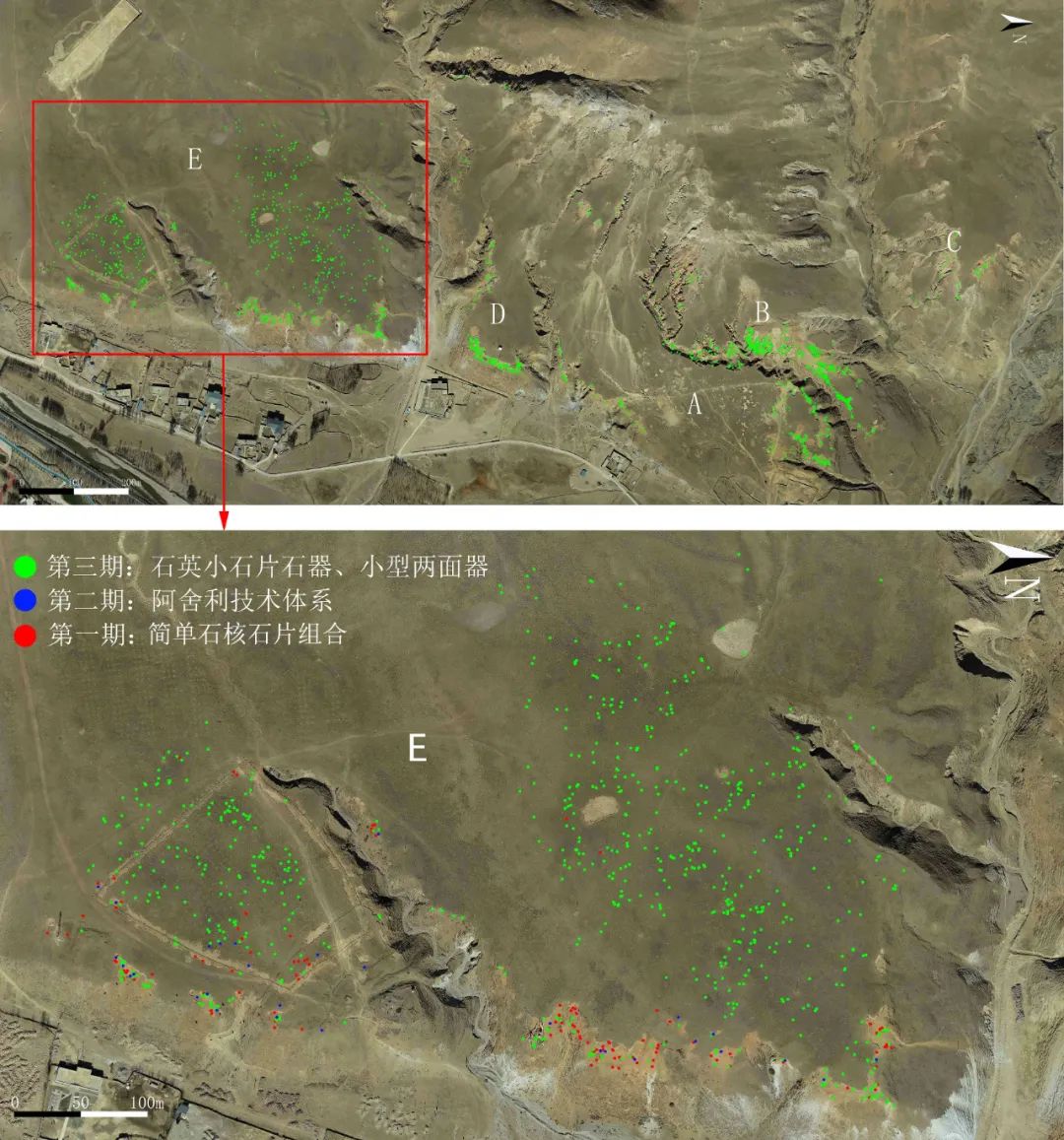

遺址建立了科學的地表採集系統,詳細記錄地表所有典型石製品的類型、風化磨蝕情況和三維坐標,極大填補了發掘面積有限的不足,系統還原了整個遺址範圍內不同時期遺物的空間分布狀況,目前已採集典型石製品3000餘件。

遺址地表採集系統

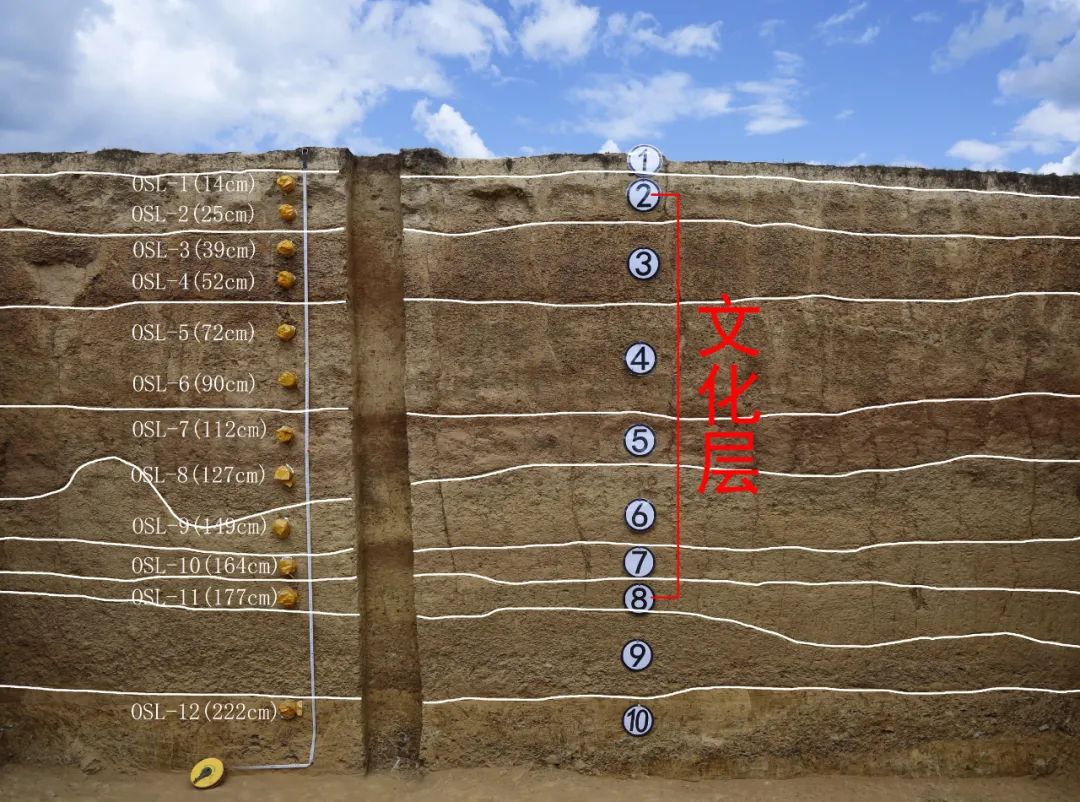

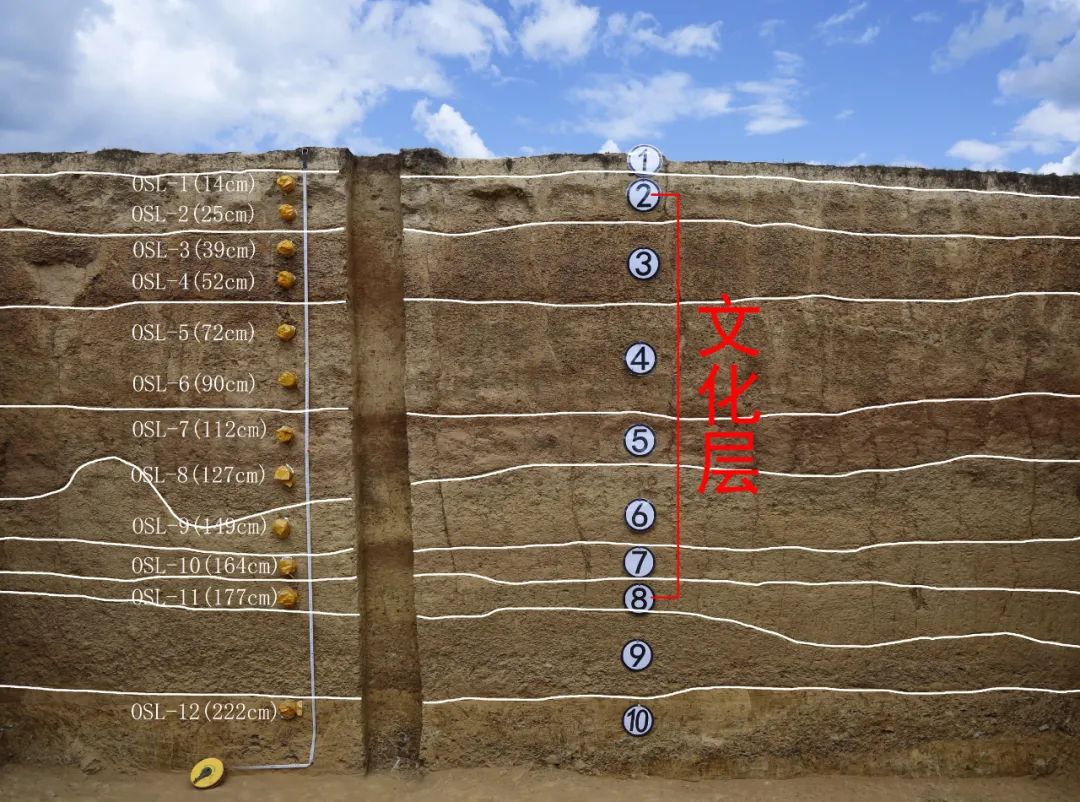

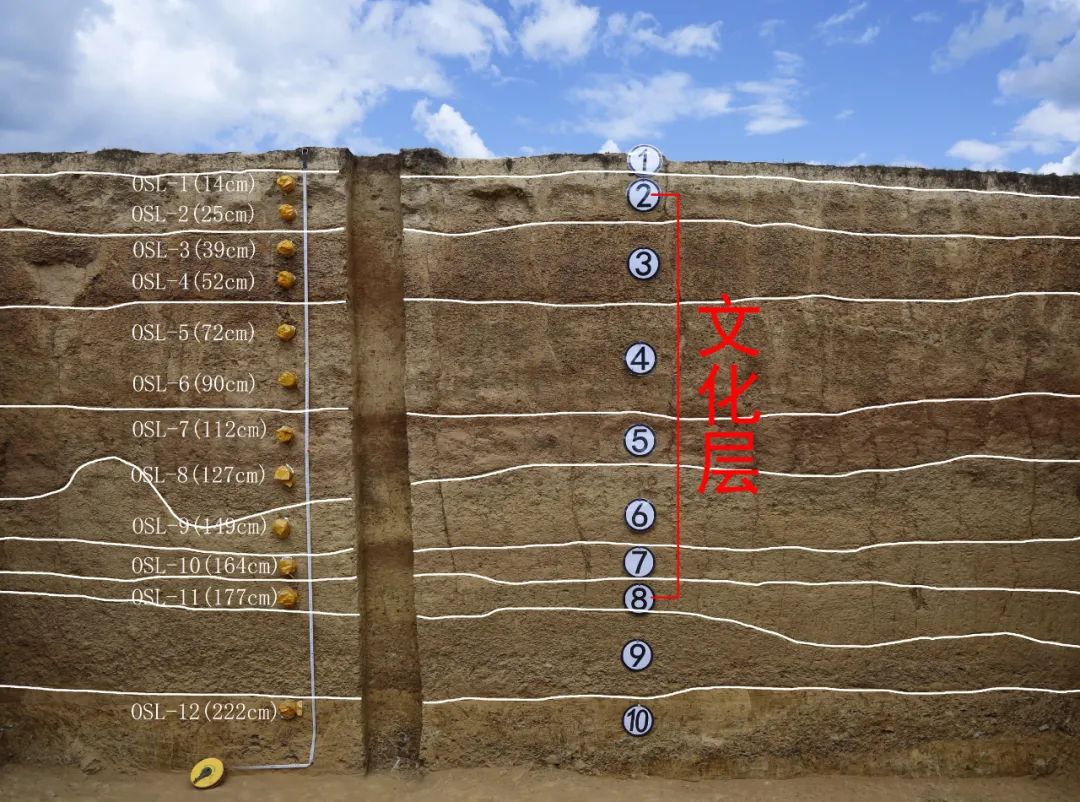

本次發掘200平方米,採用水平層與文化層相結合的方式,在5米×5米的大探方內布設1米×1米的小方進行精細化操作,對所有編號標本拍照、記錄三維坐標和產狀,對長度在2厘米以下的遺物按照小方進行收集,還對遺物分布密集的水平層進行了三維攝影建模。在發掘過程中,團隊注重對殘留物、土壤微結構等分析樣品的現場採樣,並在剖面上統一採集光釋光測年樣品、古DNA樣品以及粒度、磁化率、孢粉等古環境研究的樣品。

多學科考古(古DNA、年代學、環境考古、第四紀地質)

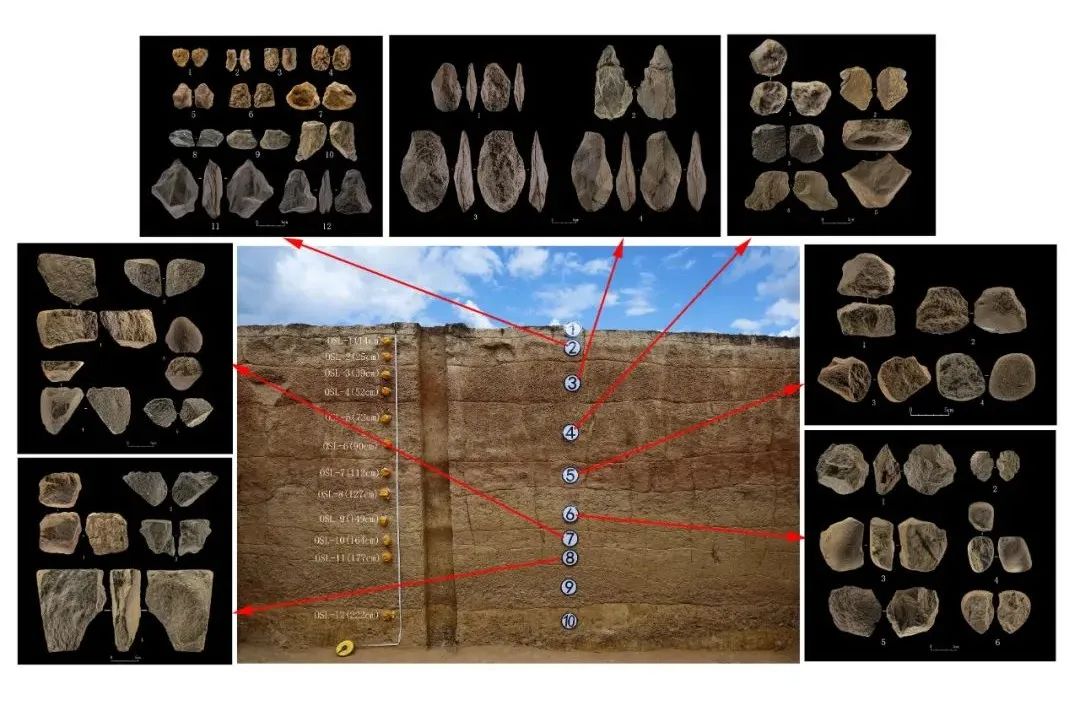

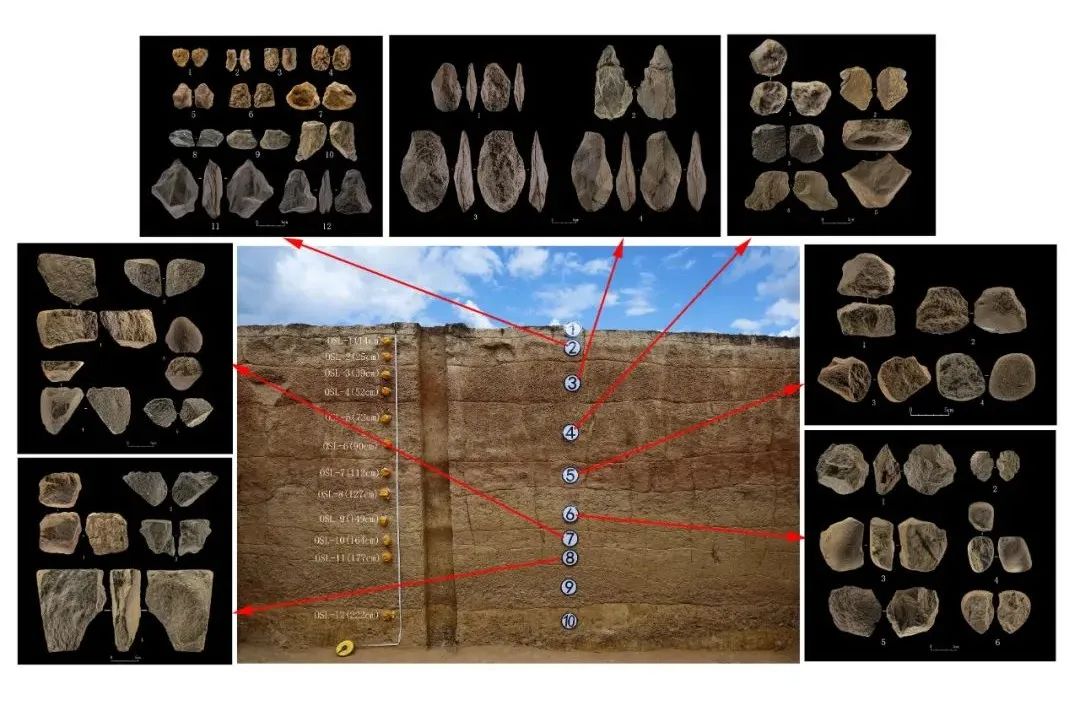

遺址地層堆積厚約2米,可劃分為8層,其中第①層為草皮,②-⑧層均為舊石器時代文化層,呈現出紅-黃土交替的特徵,反映了氣候的冷暖波動。初步光釋光測年結果顯示,遺址上部地層的年代不晚於距今13萬年。

四川稻城皮洛遺址

出土文物

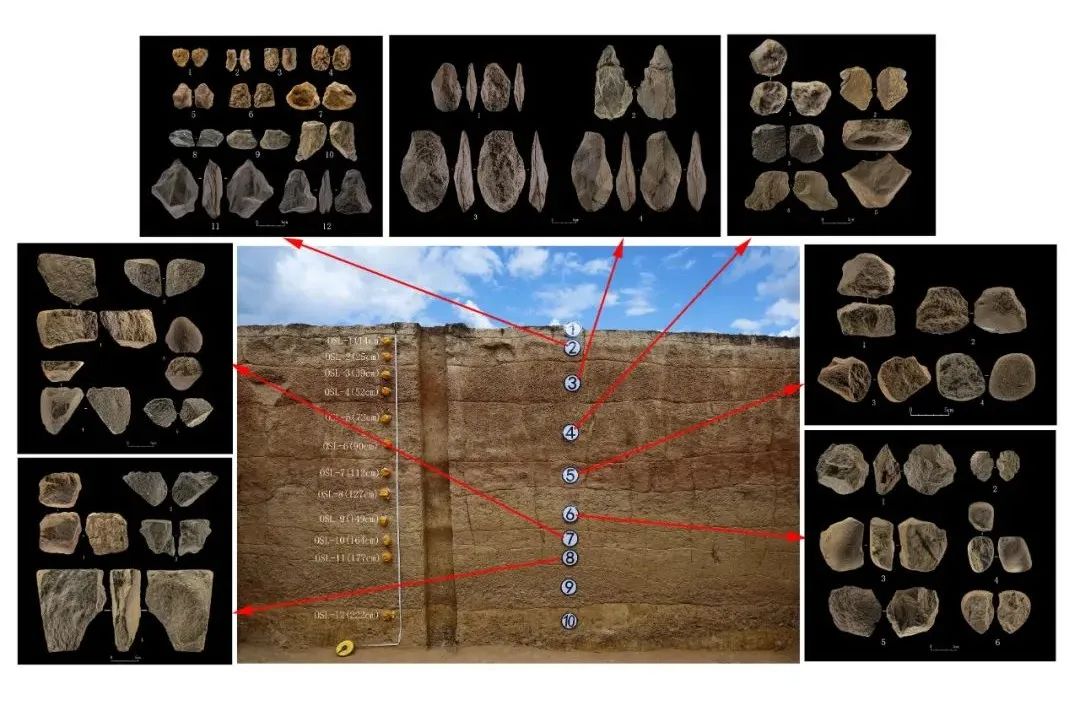

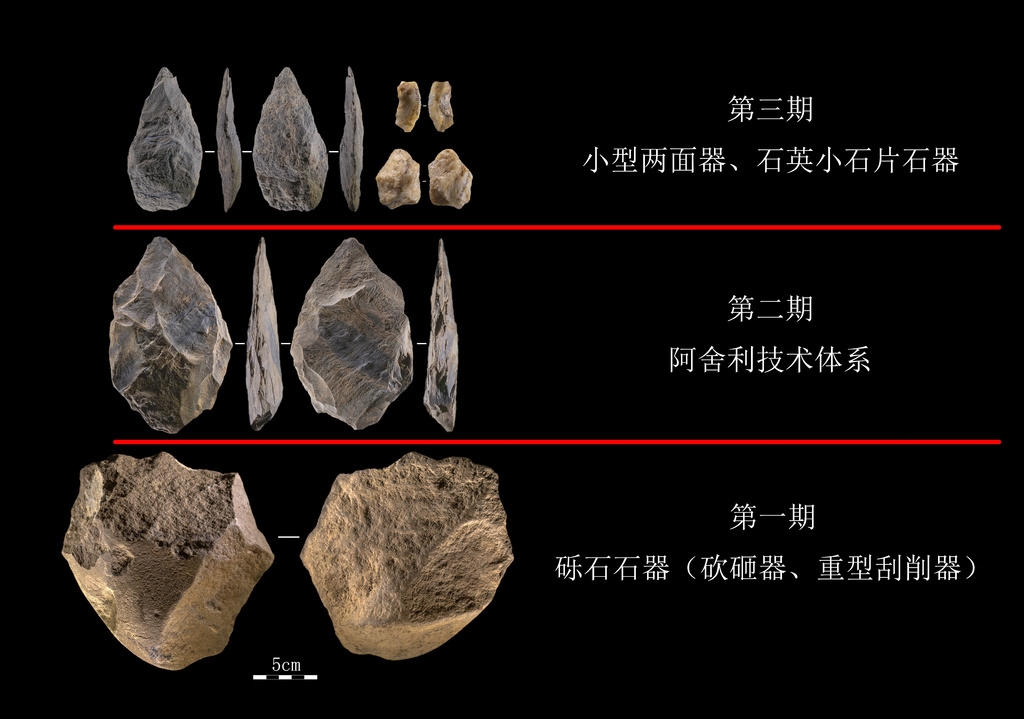

考古發掘揭露出中更新世末期至晚更新世連續的地層堆積,從7個文化層中出土石製品6000餘件,展示了“礫石石器-手斧組合-石片石器”的舊石器時代文化發展序列。

不同地層出土石器的示意圖

本次發掘揭露出多個古人類活動面,出土編號標本7000餘件,均為石製品,其中打擊痕跡明確的人工製品占四成多,包括石核600多件、石片近700件、工具500餘件、斷塊近800件、殘片600餘件,使用礫石近50件。

地層及部分遺物

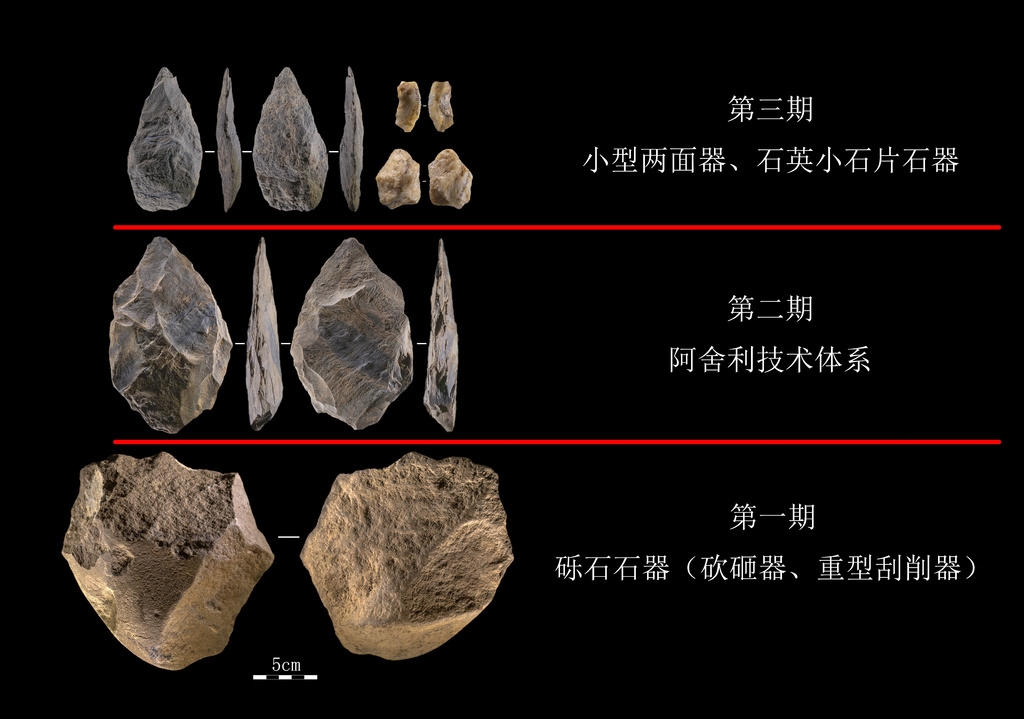

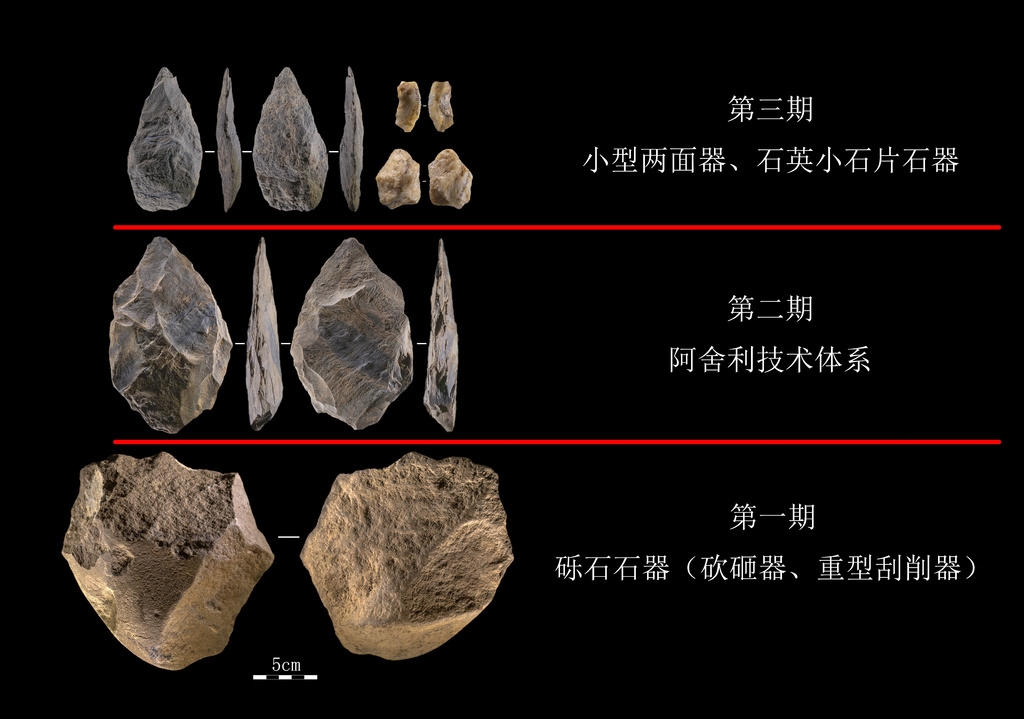

根據地層關係、堆積特徵和遺物發現情況,可初步將七個地層的發現分為三期:

地層⑧-④層主體為砂岩石核-石片石器,剝片策略簡單,工具組合以邊刮器、凹缺器、鋸齒刃器、砍砸器等為主;地層③層新出現了以板岩為主要原料製作的精緻的手斧、薄刃斧等器物類類型;②層剝片程式更加複雜的石英小石核數量增加,兩面加工的工具尺寸縮小;

整體構成了一個罕見的舊石器時代文化“三疊層”。

皮洛遺址3個階段均發現有石製品及人工搬運礫石密集分布的古人類居住活動面。初步整理表明,石製品中約有20%為“燒石”,可能與較為頻繁的用火行為有關;⑤、⑥層發現石器拼合組;③層還發現有扁平礫石圍成的半環狀“石圈”遺蹟,顯示人類曾在遺址從事過用火、打制石器等活動。

阿舍利技術體系組合

社會意義

該遺址最重大的發現是數量豐富、形態規整、技術成熟的手斧和薄刃斧,是目前在東亞發現的最典型的阿舍利晚期階段的文化遺存,也是目前發現的世界上海拔最高的阿舍利技術產品。

四川稻城皮洛遺址

阿舍利技術是早期人類智慧技能發展到一種高峰的標誌。20世紀40年代“莫維斯線”假說,認為在舊石器時代,該線以西的歐洲、中東和非洲地區是早期人類文化的先進地區,是以阿舍利手斧為代表、能掌握先進工具製造技術的先進文化圈;而位於該線以東的中國等地區,是以製造簡單的砍砸器為特徵的“文化滯後的邊緣地區”。本次皮洛遺址發現的阿舍利組合,為“莫維斯線”論戰畫下了休止符。

這些重大學術成果,可以提高我們的學術影響力和國際話語權,有助於追溯人類命運共同體的遠古根系和源遠流長的華夏民族與中華文明的史前根脈。

稻城皮洛遺址揭露出中更新世末至晚更新世以來連續的地層堆積和文化層位,不晚於距今13萬年,保留了“礫石石器組合-阿舍利技術體系-石片石器體系”的舊石器時代文化發展過程。稻城皮洛遺址的空間位置同樣重要,它填補了關鍵空白區和缺環,對於認識遠古人群遷徙和文化傳播交流具有特殊價值意義。

遺址所處的青藏高原東麓歷來是人類遷徙文化交流的重要文化走廊,遺址連續地反映至少三個不同石器工業面貌的文化層,究竟是古人類的環境適應所做出的選擇,還是不同人群帶來的不同技術,或者說多種因素的疊加影響,這些為研究早期人類遷徙、擴散等問題都提供了豐富材料。再如,遺址發現數量豐富且製作精美的手斧等西方阿舍利遺存,對研究早期人類東西方文化交流、阿舍利技術傳播路線等問題都提供了關鍵性證據。

所獲榮譽

2022年2月,入圍2021年度全國十大考古新發現終評項目名單。

2022年3月31日,入選2021年度全國十大考古新發現名單。

四川稻城皮洛遺址

發掘單位

北京大學考古文博學院、四川省文物考古研究院

皮洛遺址發掘團隊合影(開工照)