通過利用計算機解析標本特定的光學性質如折射,干涉,進而不需要任何光學成像元件就可以進行的數字成像過程。

基本介紹

- 中文名:無鏡成像

- 外文名:lens-free imaging

分類,

分類

根據光源的時間,空間干涉性質以及成像系統幾何學以及程式的特點無鏡成像的方法可大概分為:

使用干涉光的數字線上全息攝影成像

不相干無鏡晶片呈現

部分干涉全息攝影成像

以及其他無鏡成像[1]

貝爾實驗室開發一種新技術,試圖讓相機擺脫鏡頭的束縛。

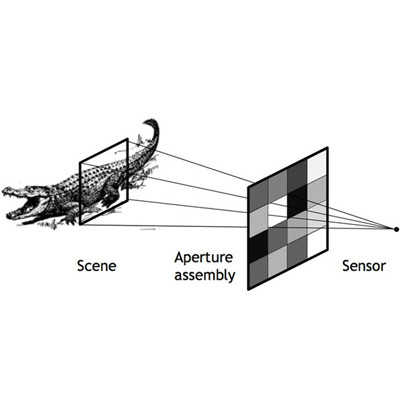

據介紹,使用該技術的相機將不再需要鏡頭來導引光線,取而代之的是一組空空的開口面板。理論上來說,新的系統能夠為相機帶來一個新特性:可隨意選擇對焦點。另外,貝爾實驗室還通過另一項新技術使拍照時間變得更短——壓縮感光。相比傳統相機先拍下完整圖像再將其壓縮成更小格式(如JPG)的做法,壓縮感光技術能夠在拍照的同時就按照要求選擇相應的壓縮格式。

提到“隨意選擇對焦點”,我們一定會想起諾基亞目前正在開發的感測器陣列技術,它也能夠實現同樣的功能。貝爾實驗室稱,無鏡頭相機的優勢在於其成本低廉,僅需一片半透明LCD面板和一個100萬像素感測器即可。

全息干涉測量技術是最常用的一種波前檢測技術。1948年 Gabor 首次提出了全息術,早期的全息術以同軸全息為主,全息術通過引入參考光,記錄物光和參考光的干涉條紋,該干涉圖樣也稱為全息圖。由於全息圖是由物光與參考光相干疊加而成,所以全息圖就同時包含了物光的振幅和相位信息,如果用參考光再次照射全息圖就可以再現實現物光的波前重建。1960年雷射的出現,為全息術提供了一種高度相干光源,隨後離軸全息術的提出成功解決了同軸全息術原始像和共軛像不能分離的難題,由此全息術進入一個快速發展的過程。全息干涉測量技術在許多領域都得到了成功的套用,極大地促進了相關學科的發展和社會的進步。1967年,Goodman提出數字全息術,它是利用電荷耦合器件(CCD)等記錄原始光和參考光的干涉圖樣再由計算機再現的一種技術,開創了全息技術新時代.