漢文正楷的設計製作為鄭午昌,自古以來就是中國文化最重要的書體

基本介紹

- 中文名:漢文正楷

- 外文名:In Chinese

二〇〇六年初次去台灣的時候,有一個視覺感觀給我留下了深刻的印象,這就是楷書字型的廣泛使用,無論是在書籍報刊等印刷品上,還是政府部門、教育機構乃至商家的招牌、廣告,楷書字型可以用“無處不在”來形容。而在大陸的城市和鄉村,無論是標題字還是正文字,楷書字型使用的頻率都遠遠不如宋體字或仿宋字。這是為什麼?

在整理和研究二十世紀中國字型設計歷史的過程中,一些新材料的發現漸漸地解開了我心中的疑團,其中尤為重要的,是一九三五年一月二十九日,漢文正楷印書局經理鄭午昌寫給蔣介石的呈請。

《現代》雜誌第1-3期封面,錢君陶設計,1932年。封面採用了圖案文字和外文

一、來自南昌行營的指令

1934年2月19日,蔣介石在南昌行營發表《新生活運動之要義》演講,宣布“新生活運動”開始。兩個月後,江西省教育廳就下發了一個指令,通知所轄部門發行的“各種書刊封面,報紙題字標語等,概不準用立體陰陽花色字型,及外國文,而於文中中國問題,更不得用西曆年號,以重民族意識”。這個指令的源頭是:“頃奉委員長蔣諭”。與此同時,上海、南京、北平、廣東、安徽、福建、河南等地的政府公報也都傳達了這一指令。

蔣諭中說的“立體、陰陽花色字型”實際上就是後來所謂“美術字”中一些比較具有裝飾性的文字。“美術字”,在民國時期又有“圖案文字”、“圖案字”、“裝飾文字”、“廣告字”、“藝術字”之稱,這些稱謂大多來自日本,而且,其寫法與日本圖案文字淵源頗深。1936年,曾任《良友》畫報主編的梁得所在談到當時的書籍裝幀時就曾指出:“尤其是圖案字,日本先已盛行,而中國可以直接移用或變化加減。”

1931年9月號的《良友》雜誌,曾經刊登過整整兩個版面的“圖案字”,經筆者比對發現,這些文字都是從藤原太一的《図案化せる実用文字》(東京,大蹬閣,1925)一書中選出來的。而筆者所藏該書末保存的貨簽顯示,這原是上海內山書店所銷售的日文書籍,聯繫魯迅、錢君陶等人在該書店購置大量美術、圖案著作的歷史,我們可以想見,許多中國的設計師,或通過留學(如陳之佛),或通過日文書刊(如錢君陶),逐漸學會了這種字型設計語言,並在商業廣告和書刊設計中開始廣泛使用。至於在封面上使用外國文,確是當時雜誌常見的作風,尤其是在當時中國的出版中心上海,許多雜誌更是用封面上的外文來彰顯其視野的國際化,比如《東方》、《現代》等。這種“中西雜糅”的設計對於那些習慣了中國傳統書籍封面之簡樸的讀書人來說,的確有些不倫不類。

而蔣介石的這個口諭表明,他已經敏銳地覺察到,在“立體陰陽花色字型”中存在著一種與他所主張的“固有的民族意識”不相容的、異質的東西,與“外國文”、“西曆年號”一樣,這種字型設計的方式對民族意識構成了威脅,因此要通過行政命令來禁止。通過這個指令,蔣介石這個頗具偶然性的“字型意識”就被堂而皇之地納入到了他所發動的“新生活運動”中,並引起了另外一個專家的關注。這個人就是曾擔任過中華書局美術部主任、上海美專教授的上海漢文正楷印書局經理——鄭午昌。

鄭午昌(1894—1952),浙江嵊縣人。國畫家。曾任中華書局美術部主任、上海美術專科學校教授等職。著有《中國畫學全史》等

二、鄭午昌的呈請

對中國的傳統藝術和漢文正楷的設計製作已經傾力多年的鄭午昌,一定從這則指令中發現了最高領導人與他本人思想的某種“交集”。於是,他在1935年1月29日給最高領導人了一封信,題為“呈請獎勵漢文正楷活字板,並請分令各屬、各機關相應推用,以資提倡固有文化而振民族觀感事”。

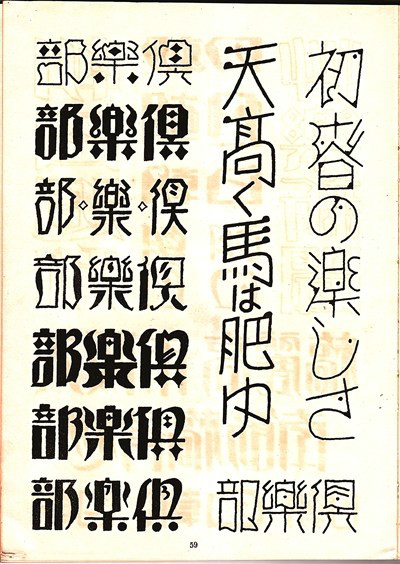

在文中,鄭午昌首先指出,孫中山的建國方略中重視印刷工業在現代文明中的價值,而要想發展印刷工業,尤需注意字型。接著,他指出正楷字型自古以來就是中國文化最重要的書體:

“我國立國最古,文字創始早。溯自倉頡造字以來,獸蹄、鳥跡、蟲文、河圖而至三代,鐘鼎、秦篆、漢隸,歷朝皆有所改進。至晉,而正楷遂盛行。以其字型端正、筆姿秀媚,運用便利。凡我民族,若有同好而認為最適用之字型。數千年來,人民書寫相沿成習。即在印刷方面講,考諸宋元古籍,凡世家刻本,其精美者,類用正楷字型,請當時名手書刻而成。元明以來,世家精刻仍多用正楷書體。惟一般俗工,不通書法,妄自刻鵠,輾轉謬誤,卒成結構死板、毫無生意、似隸非隸、似楷非楷之一體,即現在所謂‘老宋體’,日人亦謂之‘明體’,遽成為我國雕版印刷上所專用之字型,致我國文字書寫之體與印刷之體截然分離,讀非所用,用非所讀,已覺諸多隔膜。”

在這段話中,鄭午昌闡述了三層意思來支持正楷文字:首先,正楷是歷史悠久,中國人用得最多、最認可的手寫體;其次,“楷體字”是古代印刷字型的正宗、最優者,而“宋體字”(文中所謂“老宋體”、“明體”)卻是工匠不明就裡所為,匠氣死板;再次,由於宋體字的廣泛使用,使文字的“書寫之體”與“印刷之體”不統一。

接下來,鄭午昌又把話頭轉向日本印刷字型的輸入:

“且自近世印刷工業採用機器後,日本將明體字翻制活字銅模輸入我國。我印刷家又從而翻制之,於是所謂‘老宋體’字在我國印刷業上之地位益形蒂固根深。近又將老宋體改瘦放粗,而成所謂‘方頭字’、‘新明體’等輸入我國,我各大報社、各大書局幾無不採用之。是非日制之老宋體字果能獨霸我印刷業也?亦因無較好之書體起而代之耳。”

的確,20世紀初,中國的印刷行業所使用的活字與日本印刷業之間有著千絲萬縷的聯繫,尤其是日本“明朝體”的兩大流派“築地體”和“秀英舍體”影響甚大。隨著抗日民族情緒的日趨高漲,不管鄭午昌是有意還是無意,都強調了優勢的日本明體對中國印刷業的“獨霸”。

然後,鄭午昌轉向關於“自強”的敘事,擺出了印刷業採用漢文正楷的成績,並將字型的選用上升到了政治統一、民族精神和國家存亡的高度,並強調“老宋體”的日貨身份:

“我國書體,尤其正楷體,無論南北,凡是中華民族幾無不重而習之。此種文字統一的精神,影響於政治上之統一甚大。文字既統一,民族精神即賴以維繫而不致渙散……近世,外來文字日多,國人多有不重視我國固有之文字矣。為普通印刷工具之老宋體,又為日人所制,與日人自用者同體,謬種流傳,感官混搖,其有危害於我國文化生命及民族精神之前途,寧可構想……”

鄭午昌含混地處理了“字型”和“文字”的概念(秦代的“書同文”和現代意義上印刷“字型”的概念和價值是不一樣的),並開始談論 “文字的統一”與民族精神的統一、政治的統一,以及抵禦日本文化侵略之間的關係。

鄭午昌為母祝壽刊印的越縵堂節注本《孝經》,線裝,漢文正楷印書局印行,1936年版

(編輯:俞虹)