歷史沿革

2004年,周公廟考古隊發現水溝遺址。

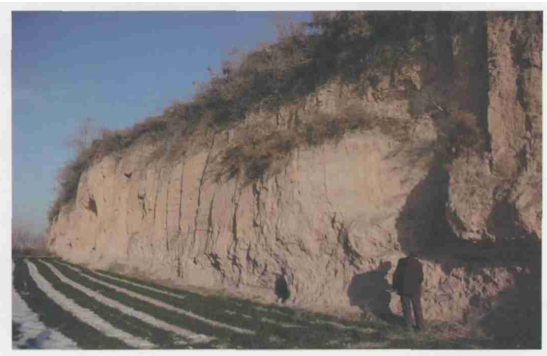

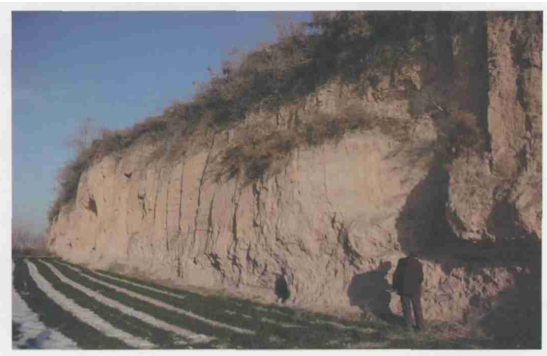

東牆外的槽溝

遺址特點

綜述

水溝遺址北依千山余脈,東臨紙坊河,依山傍水,北高南低,南北高差約150米,最高處海拔約1070米。整個遺址現有可證城址的南北城牆縱長約1000米,東城牆長約1400多米,高6~18米不等,整個城牆依山樑走勢而築,呈不規則方形,面積約140萬平方米。

南牆

城牆

水溝遺址城牆有多個鮮明的特點。首先是坐落於山樑之上,城牆走勢沿陡峭的斷崖而築,體現了防禦功能和智慧套用;其次建築方法特殊,即夯土緊貼斷崖崖面,如同砌磚一樣,既保護崖面又具防禦功能,在平緩地帶築牆,寬約3~6米。夯土土質較純,卻極為堅硬,板築夯層清晰,每層約20厘米,夯窩明顯,直徑有3厘米左右。城內發現多處爐壁遺存,從其燒結跡象看,可能為熔銅遺蹟。另外在城內及南城外還發現夯土基址,專家認為應是大型建築地基,特別令專家高度重視的是其夯土基址類似水泥地面,厚約5厘米,地面平整,質地堅硬,製作講究,而且是多層重疊式,有一處大型建築遺址的“水泥地面”,竟然有九層之多。此外還在6000多年前的灰坑中發現大量彩陶、青陶和黑陶的碎片,以及卜骨、骨器和石器等。

文物遺存

綜述

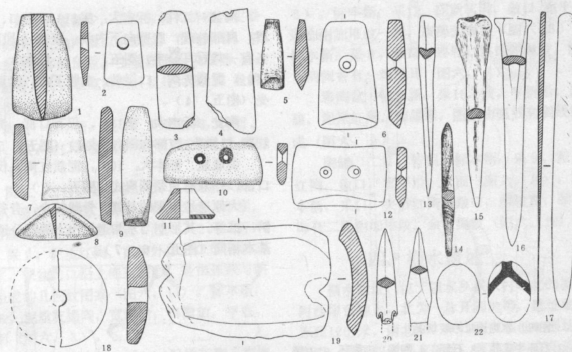

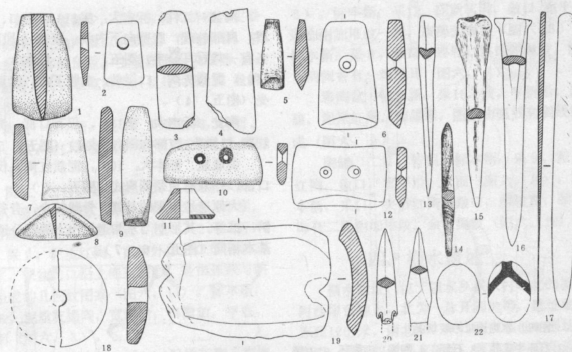

水溝遺址採集文物有建築材料,如條形磚、空心磚,還發現了排水管道;陶器20多件,包括仰韶文化、龍山文化、西周以及秦文化的遺物;生產工具主要有石質、骨質和陶質。器形主要有石鏟、石鏃、石刀、石網墜、石錛、石球、骨鏃、骨針、陶紡輪以及玉鏟等。

水溝遺址採集生產工具

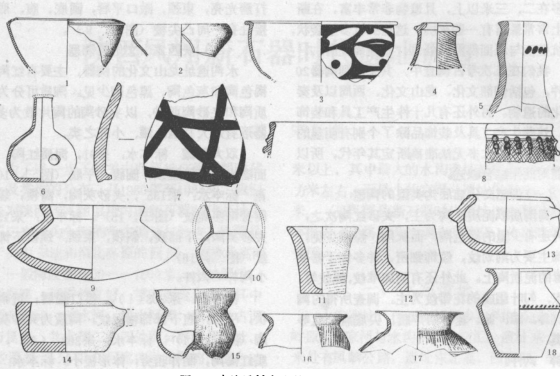

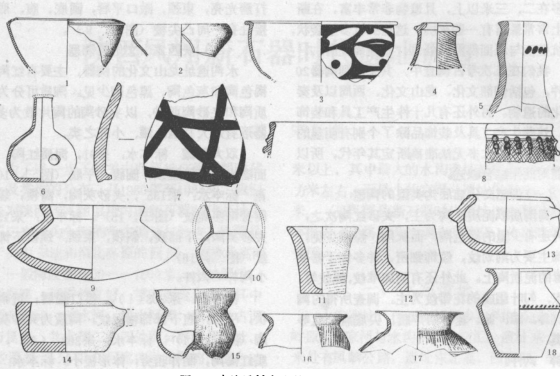

仰韶文化廟底溝類型的陶器

陶器陶質以泥質紅陶為主,夾砂紅陶次之,另外還有少量的褐色陶,而灰陶、黑陶少見。紋飾主要為刻劃紋,紋飾細密,並多飾於器壁較薄的泥質陶上。此外還有附加堆紋、繩紋等。圓點、勾葉組成的花帶紋為主。調查所得的陶器有缽、罐、缸、瓮、葫蘆瓶、尖底瓶、盆等種類。

水溝遺址採集陶片圖

陝西龍山文化的陶器

水溝遺址龍山文化的陶器,主要有紅陶、褐色陶和灰色陶,黑色陶少見。陶質可分為泥質陶和夾砂陶兩種,以夾砂陶的陶片數為多。器形有雙大耳罐、罐、小杯之類。

西周與秦文化時期的陶器

西周與秦文化的陶片發現得不多,主要為夾砂灰陶和泥質灰陶,也有一些泥質紅陶。紋飾主要為繩紋,紋飾較粗。可以確認的器物有鬲、罐等。

研究價值

水溝遺址的發現,對重新認識周原,樹立大周原考古的觀念,以及推動西周考古與歷史研究具有重要意義。

保護措施

旅遊信息

地理位置

水溝遺址位於陝西省寶雞市

鳳翔縣糜桿橋鎮北水溝村與相家溝村之間的山樑之上。

交通信息

自駕:自陝西省寶雞市

鳳翔縣人民政府開車前往水溝遺址,路程約14.5千米,用時約20分鐘。