簡介

毛細胞是聽覺的感受器,與內耳中如旋渦般盤曲的管狀器官——

耳蝸中的神經相連。聲音從位於外耳道最里端的鼓膜傳到耳蝸,引起充斥於其中的淋巴液的振動,毛細胞再把這種振動轉化為電信號,通過聽覺神經傳達給大腦。若毛細胞受損,便無法將衝動傳至中樞,就會出現聽力障礙。

人類出生時約有5萬個內耳毛細胞,細胞數目隨著時間因受傷、疾病和年老而減少,由於毛細胞天生不會再生,一旦足夠多的毛細胞死亡,聽覺便開始衰退。

雖然

中耳和

內耳的病變都可能造成聽力遲鈍,但若是因藥物副作用或噪音造成的聽力喪失,則多半是損傷了毛細胞。另外,先天性聽力遲鈍大多也是毛細胞突變引起的。

再生現象

魚和兩棲類動物的前庭和耳蝸毛細胞有自發再生現象。新生毛細胞不斷形成、成熟,代替已衰老死亡的細胞,這種自發性再生在發育早期非常顯著。鳥類內耳毛細胞也能自發再生,並貫穿於鳥類終生。哺乳動物的內耳中只有極少數的前庭毛細胞有自發再生現象。研究表明,耳蝸在出生前2天停止生成新的毛細胞。因此,多數學者認為,

哺乳動物的耳蝸毛細胞缺乏主動再生能力。

噪聲暴露、耳毒性

抗生素和雷射等人為刺激可致在體和離體組織內耳毛細胞損傷。損傷後毛細胞的再生和修復在不同種系表現不同。

兩棲類

兩棲類的前庭(橢圓囊)和聽器(聽壺)毛細胞損傷後再生和修復現象十分明顯,不受動物年齡、在體或離體等條件限制。損傷後新生毛細胞生產迅速,l~2周完全代替原已消失的毛細胞。

鳥類

鳥類是內耳毛細胞再生修復研究最常用的動物種類。新生和成年期的雞、

鵪鶉等的前庭(橢圓囊)和聽器(基底器)毛細胞在損傷後都具有再生修復能力,但以前庭毛細胞更為明顯。毛細胞再生修復的速度慢於兩棲類,一般需要3~4周,但一旦完成,都伴有前庭和聽覺功能的恢復。

哺乳動物

損傷後哺乳動物的前庭和耳蝸毛細胞的再生、修復能力有很大區別。肌注

慶大黴素或用新黴素加入培養液,在體和離體組織前庭毛細胞損傷和死亡4周后,可見到新生毛細胞逐漸產生,但再生和修復速度遠低於鳥類。離體耳蝸組織培養實驗證明,3天新生期大鼠的耳蝸在新黴素損傷後套用視黃酸和胎牛血清,組織中有新生毛細胞形成,說明新生期(3天以內)的哺乳動物耳蝸毛細胞在離體實驗中可能有再生修復能力。

實驗

日本

日本京都大學伊藤壽一教授等組成的科研小組,在實驗中成功使受損的位於老鼠內耳的毛細胞再生。在實驗中,研究小組成員先人為地破壞了老鼠的毛細胞,再在耳蝸上開一個小洞,注入混有發光物質的神經幹細胞,觀察毛細胞能否再生。結果,注入的發光幹細胞還不到1%,毛細胞就開始再生了。

為了向耳蝸神經傳送衝動,耳蝸中的

淋巴液必須要產生一個電位差,所以和人體其他部分比起來,該處淋巴液中

鉀的濃度極高。過去人們認為,在這樣的環境下,即使人工注入細胞,它們也很難存活。但在這次的實驗中,專家們確確實實地觀測到了毛細胞的再生。雖然再生的效率很低,還不能進入實際治療聽力遲鈍的階段,但是首次成功確認了

幹細胞的活動情況。

美國

近年來,

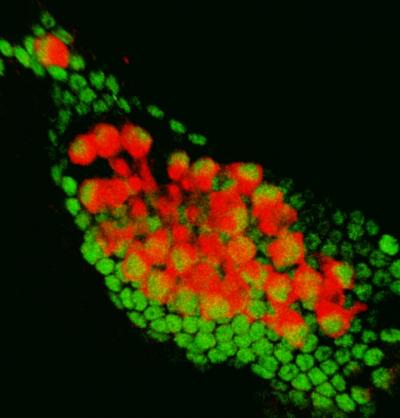

華盛頓大學西雅圖分校的一個研究團隊一直在對一種水族館裡常見的觀賞魚類──

斑馬魚進行研究,試圖解決人類聽力喪失的問題。和許多其他水生生物一樣,斑馬魚在身體表面長有毛細胞。這些毛細胞的作用是探測水中的振動,其原理與人類內耳中的毛細胞相似。但是,與人類不同的是,斑馬魚的毛細胞在受損後還可以再生。

斑馬魚體內的毛細胞能發揮與人類耳蝸內毛細胞類似的作用促進毛細胞再生主要有兩種辦法。有些研究組織正在試圖將幹細胞──一種未特化的細胞,它可以特化出其它類型細胞──培育成為毛細胞。方法是將它們從身體的其它部位移植,或者促使內耳里自然生長的幹細胞發生轉變,特化為毛細胞。而華盛頓大學等組織的其他研究人員則將注意力集中在同毛細胞再生有關的分子和遺傳學原理,以及如何在毛細胞無法再生的動物身上重複這一過程上面。