雙泉寺抗日陣亡將士紀念塔位於武穴市四望鎮劉壽村金家山下象鼻浣水地雙泉寺門前左側,系七級六角塔,原名叢山口白骨塔,始建於一九三九年春,在雙泉寺右側觀音殿後十五米處建一烈士塔。現存陣亡塔建於二零零六年夏,由朱友金、張金海發起籌資五萬餘元,在雙泉寺門前左側重建紀念塔,並重新命名該塔為抗日陣亡將士紀念塔.

基本介紹

- 中文名:武穴市雙泉寺抗日陣亡將士紀念塔

- 地點:武穴市

- 始建:一九三九年春

- 籌資:友金、張金海發起籌資

歷史沿革,建造人員,

歷史沿革

一九三八年,武漢會戰的廣濟戰役中,國民政府軍委會先後調集十四個軍共三十二個師,圍繞武穴地區進行艱苦卓絕的防守狙擊戰,敵我雙方傷亡慘重。據不完全統計,抗日軍隊陣亡將士一萬七千餘人,日本侵略軍亦傷亡九千人左右。戰役中,中日雙方激戰於金家山、陶文寨一帶,雙方軍隊屍積如山。桂軍174師為爭奪叢山口陣地,損失慘重,桂軍2000餘名陣亡官兵忠骨埋葬於本塔之下。此戰之後,中國抗日戰爭由戰略防禦逐步轉向戰略相持,挽救了中華民族危亡。大戰過後,焦土一片,血流成河。一九三九年春,地方士紳吳領選及當地殷富等十二人,每戶捐谷一手推車,在雙泉寺右側觀音殿後十五米處建一烈士塔,將在陶文寨犧牲的抗日將士骨骸聚殮於塔內,並做七七四十九天道場,為抗日陣亡將士超渡亡魂。

重建武穴四望鎮《抗日陣亡將士紀念塔》序2007年夏,四望鎮劉壽村民眾自發捐資,重建了抗日陣亡將士紀念塔,囑余為之序。1937年7月7日,日軍發動蘆溝橋事變時曾揚言:“三個月解決中國問題”。近一年過去了,它雖然屢屢擊敗國民黨軍隊,並占領了中國大片國土,但在中國軍民的奮勇抗擊下,死傷累累,損耗巨大,不得不漸次增兵,應付戰局,陷入長期消耗戰的泥潭。為了擺脫這種局面,日本軍部認為:“攻占漢口是早日結束戰爭的最大機會”。

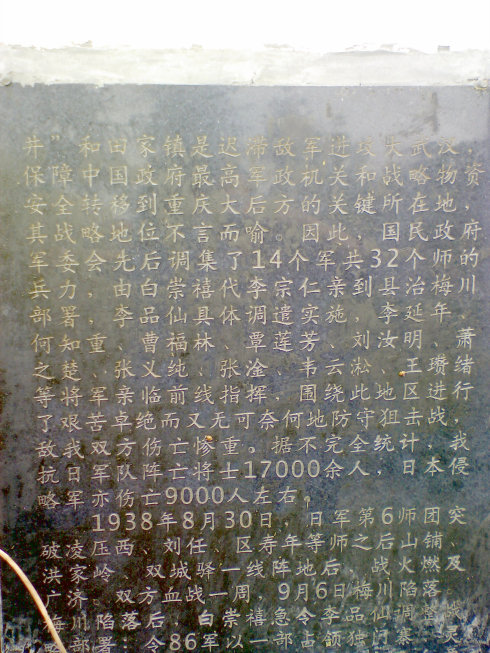

1938年6月15日,日本天皇召開御前會議,決定繼續擴大侵華戰爭,在經濟上增撥臨時經費25億日元,在軍事上派第3、6,9、10、13、15、16、17、18、22、27、101、106、116等14個師團約40萬主力部隊,在田俊六大將的指揮下,繞過豫皖蘇黃泛區,分別在合肥、正陽關、蕪湖、南京一帶集結,企圖沿大別山北麓和長江兩岸西上,合圍武漢。武漢,是當時全國抗戰指揮中心,國民政府各軍政首腦機關和中共八路軍辦事處均設在此。保住武漢,也就成為徐州會戰後中國的首要戰略任務。因此,中國政府最高統帥部調集了130個師,百餘萬兵力,40餘艘艦艇,200餘架飛機,開始了武漢保衛戰。武穴市原名廣濟縣。廣濟地形有兩大“瓶頸”,緊扼“三省七縣通衢”。一為踞長江鎖鑰,扼鄂贛咽喉的田家鎮;一為聳路側群峰,卡皖鄂要道的困龍井。此兩地,歷史曾上演過無數次悲壯的戰爭故事,為兵家之必爭。馬當要塞失陷後,“困龍井”和田家鎮是遲滯敵軍進攻大武漢,保障中國政府最高軍政機關和戰略物資安全轉移到重慶大後方的關鍵所在地,其戰略地位不言而喻。因此,國民政府軍委會先後調集了14個軍共32個師的兵力,由白崇禧代李宗仁親到縣治梅川部署,李品仙具體調遣實施,李延年、何知重、曹福林、覃蓮芳、劉汝明、蕭之楚、張義純、張淦、韋雲淞、王瓚緒等將軍親臨前線指揮,圍繞此地區進行了艱苦卓絕而又無可奈何地防守狙擊戰,敵我雙方傷亡慘重。據不完全統計,我抗日軍隊陣亡將士17000餘人,日本侵略軍亦傷亡9000人左右。

1938年8月30日,日軍第6師團突破凌壓西、劉任、區壽年等師之後山鋪、洪家嶺、雙城驛一線陣地後,戰火燃及廣濟。雙方血戰一周,9月6日梅川陷落。梅川陷落後,白崇禧急令李品仙調整戰略部署:令86軍以一部占領獨門寨、靈山寨一線,掩護68軍及86軍主力向栗木橋、關沙河集結待命;令48軍176師占領走馬寨、南山寨一線,掩護31軍轉移到觀音庵、卓木尖待命,84軍向老鼠坡、桐梓河集結待命;令87軍在大金鋪至渡河橋一線、67軍在渡河橋至二郎河一線防守;令第7軍、26軍、44軍、55軍死守松陽橋以西之困龍井陣地;令李延年率第2軍主力施中誠的57師和鄭乍民的第9師死守,張義純的48軍、王東原的73軍、何知重的86軍協守田家鎮要塞。自9月7日至14日,日本侵略軍第6師團和116師團見南不能靠近江城武穴,北不能越過要道困龍井,遂於9月15日由梅川和松陽南下,與溯江而上的海軍第3艦隊合力圍攻田家鎮要塞。

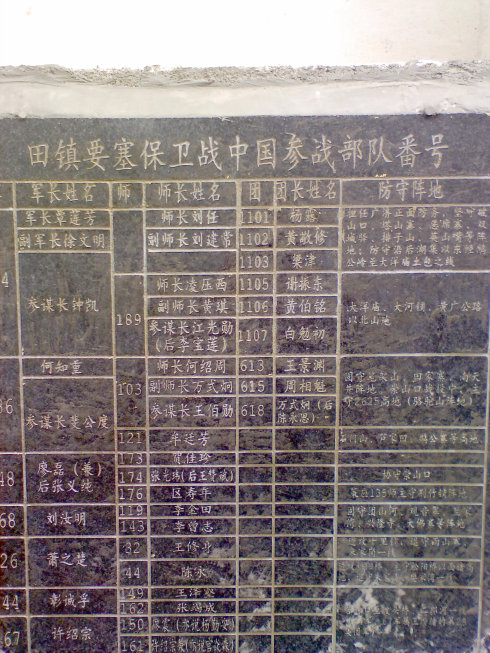

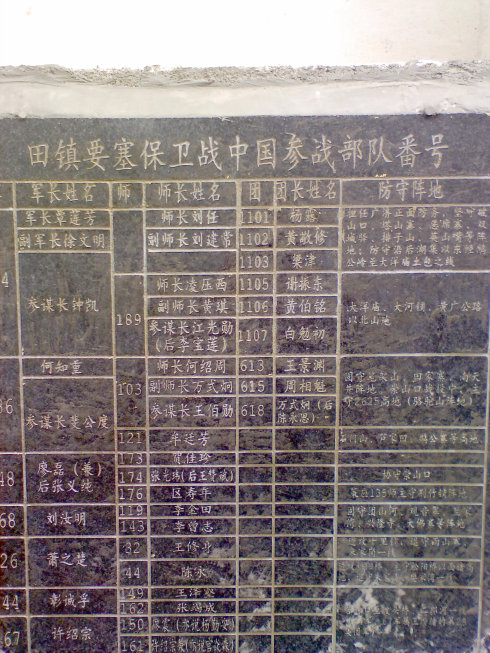

9月15日,日軍穿過雨山寨天險,突破73軍汪之斌15師布防的要塞外圍陣地四望山、許家鋪防線,進入到何知重86軍的鐵石墩防線.翌日晨,敵軍以猛烈炮火向要塞陣地崇山口猛攻,李延年以鄭乍民的第9師主守崇山口及周圍陣地,另以李覺的19師、陳永的44師、張光瑋的174師協守之,防守要塞以北以西之敵;以施中誠的57師主守田家鎮要塞,另以許紹宗的161師協守之,擔任要塞以東以南的正面防守。以第9師一部及何紹周的103師主守陶文寨,牟廷芳的121師協助,堵截黃泥湖方向增援之敵。戰爭自9月15日始至9月29日要塞陷落時止,敵我雙方進行了曠日持久的拉鋸戰。白天,敵軍憑藉海陸空立體優勢,對我陣地狂轟爛炸,我軍陣地往往被敵占領.可是到了晚上,我軍就乘黑夜襲,與敵短兵相接,使敵人的飛機、大炮失去作用,故而陣地又回到我軍手中,如此往復,反覆爭奪.加之天公作美,大雨連連,陷敵於進退兩難境地.有效地遲滯了日軍占領田家鎮要塞的時間,為推延日軍進攻大武漢,保證國民政府及軍用物資安全轉移,起到了至關重要的拖延作用。

此戰之後,中國的抗日戰爭由戰略防禦逐步轉向了戰略相持,挽救了中華民族的危亡。可是,我英勇的第9、57、103、15師將士犧牲於此者不計其數。尤其是第9師和57師,幾乎是傷亡殆盡,每師只剩個把連100來號人被編入其它部隊。整個戰役,雙方鬥智鬥勇,激烈而曲折,湧現了許多可歌可泣的英雄人物。如“無法捨棄兄弟而求生”的龍子育團長和政治部主任趙力,為掩護大軍安全撤退和戰士們一道戰死在田家鎮要塞主峰制高點玉屏山上。

大戰過後,焦土一片,血流成河,屍橫遍野,哀鴻滿天,慘不忍睹。1939春,地方士紳吳領選及當地殷富者徐水德、張郎生、章金美、周春爾、張光榮、李松喜、郭春如、劉生爾、萬毛爾、周和爾、劉仕兵等12人,每戶捐谷一手推車,在雙前寺右側觀音殿後15米處建一烈士塔,組織地方民工將在陶文寨犧牲的抗日將士骨骸聚殮於塔內,並做七七四十九天道場,為抗日陣亡將士超渡亡魂。

“文化大革命”中,塔被推倒,磚被建校,塔內骨骸亦被焚成灰撒向田中當肥料。極大地傷害了抗日將士的英靈,也極大地破壞了人民民眾對抗日陣亡將士的敬仰之情。

建造人員

2006年夏,地方開明人士朱友金、張金海率先發起,朱澤友、朱友良、張中雪、張海江、張光基、劉堂波、劉華斌、劉中水、陶炎海、陶牛爾、陶雨銀、戴三桃、戴艷堂、戴斯水、章太林等人積極配合,武穴市人民政府、市委統戰部、四望鎮人民政府、武穴市財政局、民政局、檔案局等單位大力支持,共籌資5萬餘元,由劉煥斌設計,並由張金海、劉煥斌、劉堂清、朱支興、朱四貴、張金華、張新民等人施工,在雙泉寺門前左側重建七級六角飛檐烈士塔,並重新命名該塔為抗日陣亡將士紀念塔,以寄託人們對陣亡將士的不盡哀思,激勵我們的子孫不忘國恥,奮發圖強。