楊維松(1984—),男,臨沂蒼山人,中國詩歌學會會員,山東省作家協會會員,法學碩士研究生,業餘從事詩歌和書法創作。著有詩集《三維人生一棵松》、《怎么也按不下生活的快門》、《鄉愁將回家的腳步絆的踉蹌》、《那一天,我的心也隨你遠去》。在《時代文學》《四川文學》《中國詩歌》《新詩》《延河》《詩友》《散文詩》《中國散文詩》《中國文學》《當代小說》《新世紀文學選刊》《天津詩人》等刊物發表詩歌500餘首,入選《新世紀十年中國詩歌藍本》《2012年齊魯文學作品年展》《2010年中國詩歌民刊年選》《2009年中國詩歌年度詩選》《2008年中國優秀網路詩人》《80後文選》《爆破音:山東80後詩選》等選集,併入選小學生閱讀教材《小學生美文誦讀》《語文分級閱讀文本》。曾獲第31屆櫻花詩賽獎、世紀金榜杯青春文學全國大賽二等獎、春天詩韻全國大賽二等獎、貝春酒文化節全國大賽三等獎。書法作品曾獲全國精英獎、銀獎等,被中國新聞社湖南分社美術研究院授予“當代實力派書畫百家”稱號。現居青島。

基本介紹

- 中文名:楊維松

- 外文名:Jim

- 別名:辛子寒、楊頌

- 國籍:中國

- 民族:漢

- 出生地:臨沂市蒼山縣

- 出生日期:1984年

- 職業:律師

- 代表作品:《無題》《春天正撒著歡》《按不下生活的快門》等

- 性別:男

人物簡介,名家評論,作品解讀,詩歌作品,詩 觀,書法作品,

人物簡介

作品見於《時代文學》《中國詩歌》《四川文學》《延河》《野草》《當代小說》《新世紀文學選刊》《新詩》《詩友》《散文詩》《中國散文詩》《中國文學》《天津詩人》《河南詩人》《齊魯詩壇》《齊魯詩刊》《閱讀與作文》《燕趙詩刊》《超然詩刊》《紹興詩刊》《派度詩刊》《當代詩人》《軌道詩刊》《大別山詩刊》《新世紀詩刊》《長風詩刊》《翰林文學》《昭通詩人》《蘇門山文藝》《三河五岸》《大北方》《黃果樹詩刊》《邊緣詩刊》《詩民刊》《民刊聯盟會刊》《左詩苑》《聖地詩刊》《鄉風詩刊》《長江詩歌》《華語詩歌》《農民文學》《芙蓉錦江

》《作家導刊》《茶村詩詞》《羅源灣文學》《初雪》《作家報》《粵東文萃》《校園周刊》《詩文雜誌》《江寧作家》《張北文藝》《群島文學》《蒼山文學》《陝北文學》《西南作家文學》《百柳:簡妙作文中學生必讀》《黔溪文學》《半島文學》《嘉渠文學》《魯中晨報》《濟南時報》《生活日報》《昌吉日報》《黃河口晚刊》《山東科大報》《貴溪報》《蒙陰作家報》《校園詩歌報》《橄欖夢詩刊》《象牙塔》《傳燈錄》《點亮心燈》《聞韶月刊》《河畔詩報》《馨園報》《文緣報》《鴻鵠報》《源》《海水角》等刊物。

作品入選《新世紀十年中國詩歌藍本》《新世紀詩選》《2010年中國詩歌民刊年選》《2009年中國詩歌年度詩選》《2008年中國優秀網路詩人》《80後文選》《爆破音:山東80後詩選》《小學生美文誦讀》《語文分級閱讀文本》《優秀華語詩人》《中國優秀詩文年選(首卷)》《詩意人生》《詩華年》《當代茶詩選》《新鄉土詩選》《驚天地泣鬼神·汶川大地震詩抄》《和你在一起·紀念512大地震詩歌精選》《雅安地震詩祭》《2009年七夕愛情詩歌》等選集。

作品獲獎

詩歌《楊維松的詩》獲2014年第31屆“櫻花詩賽”優秀獎。

詩歌《按不下生活的快門(組詩)》獲2012年“世紀金榜杯”青春文學大賽二等獎。

詩歌《我在春天裡走丟了》獲2010年崇仁“春天詩韻”穀雨詩歌大賽二等獎。

詩歌《賀古貝春文化節》獲2006中國德州第五屆運河古貝春酒文化節三等獎。

詩歌《只為在某一對的時刻相遇》獲2009年安徽一笑堂六安瓜片杯全國詩歌大賽優秀獎。

詩歌《關於幸福真不是我能說清楚的》獲2009年偉東·幸福之城幸福感言徵集大賽優秀獎。

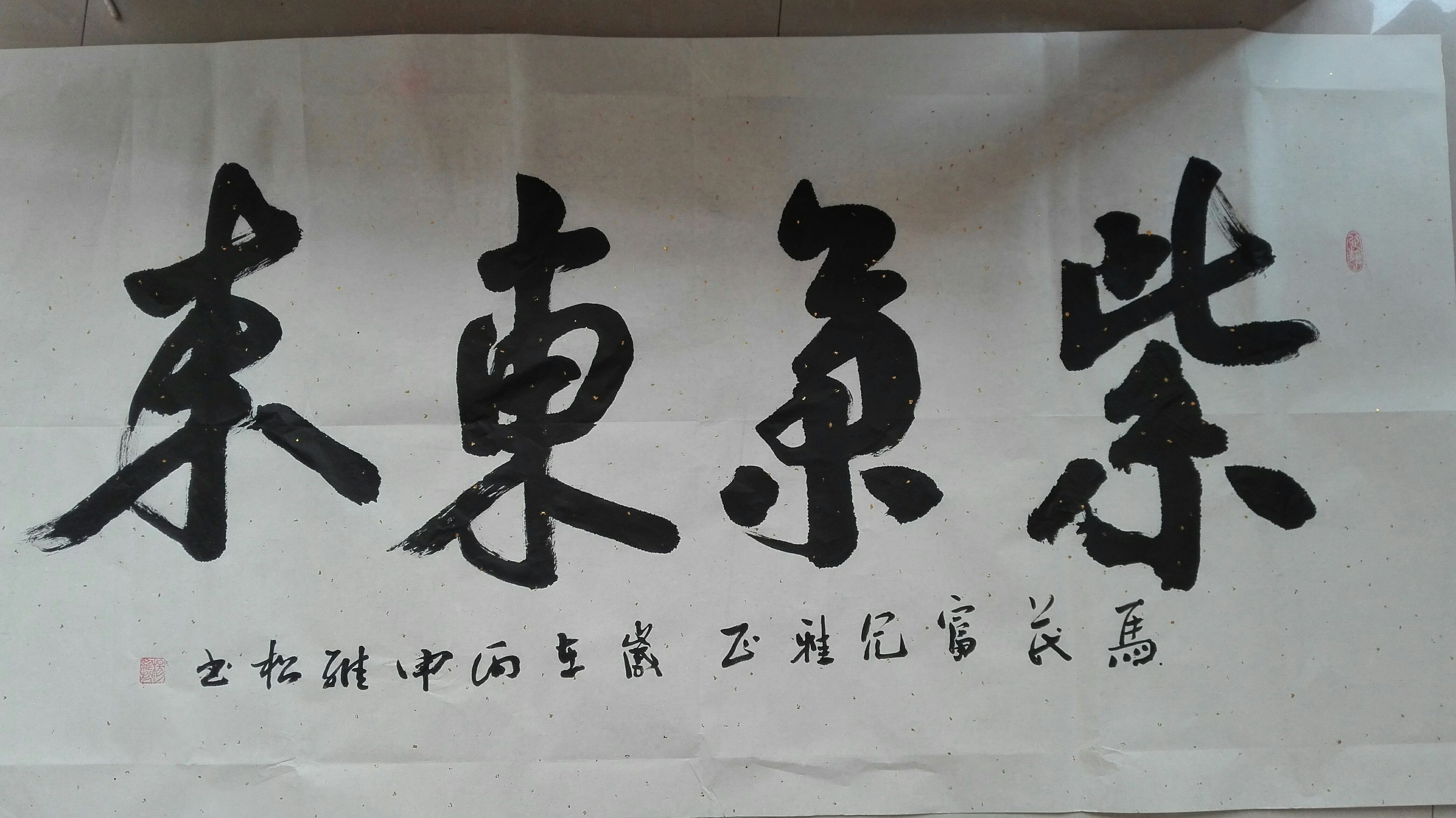

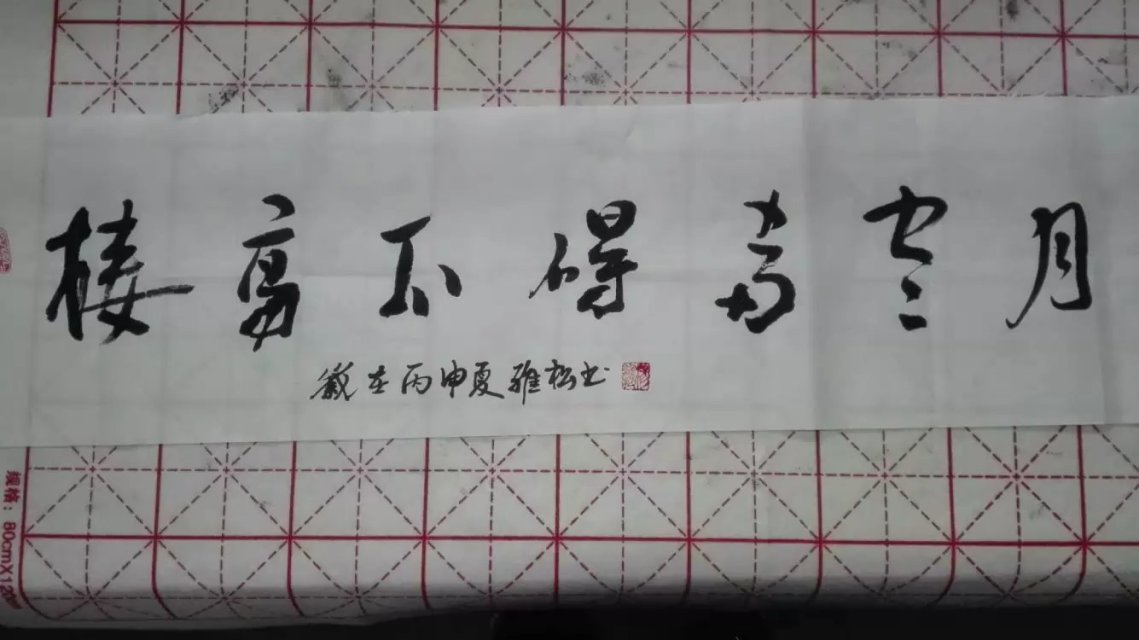

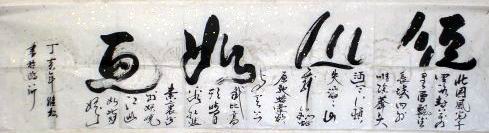

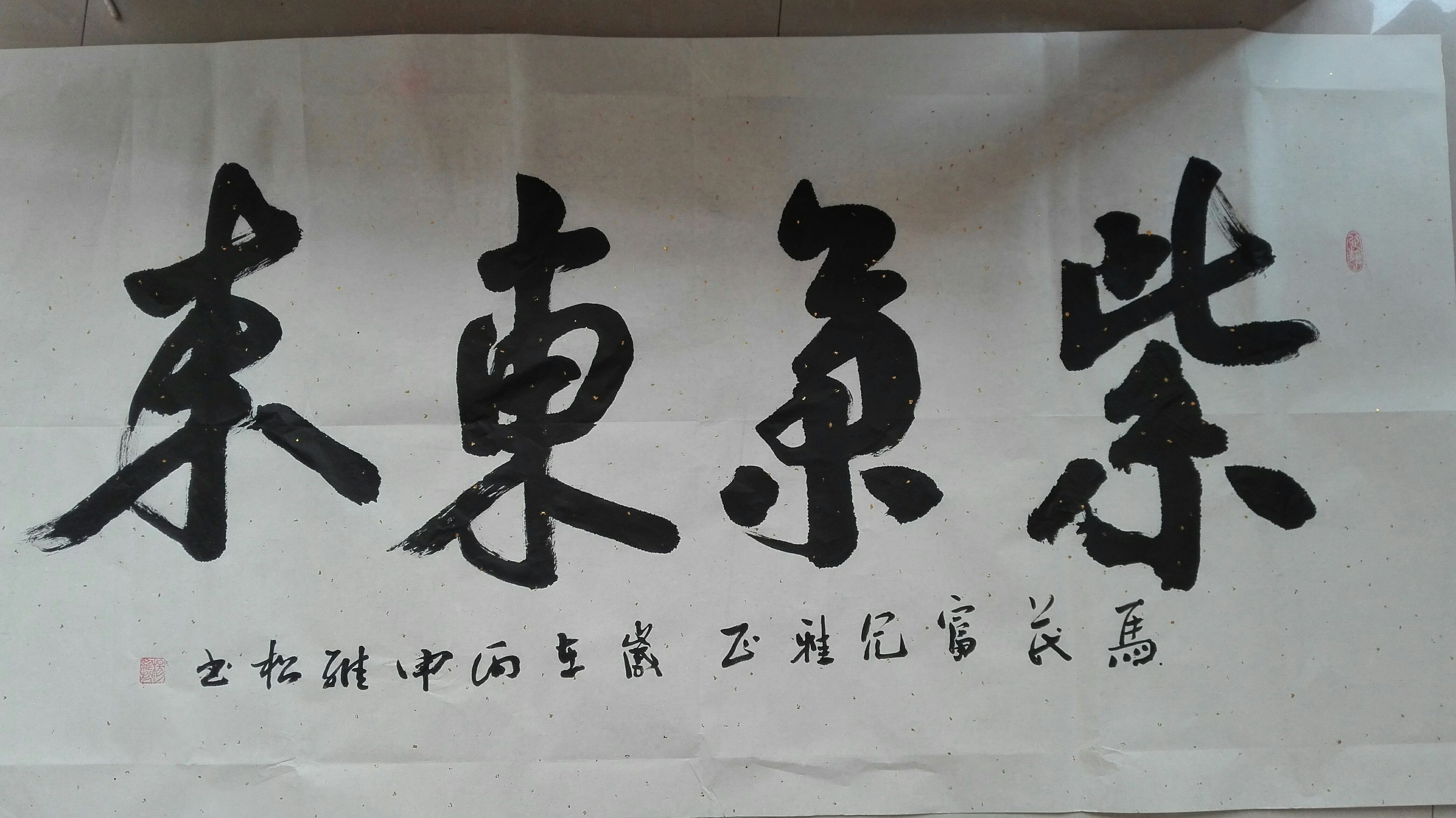

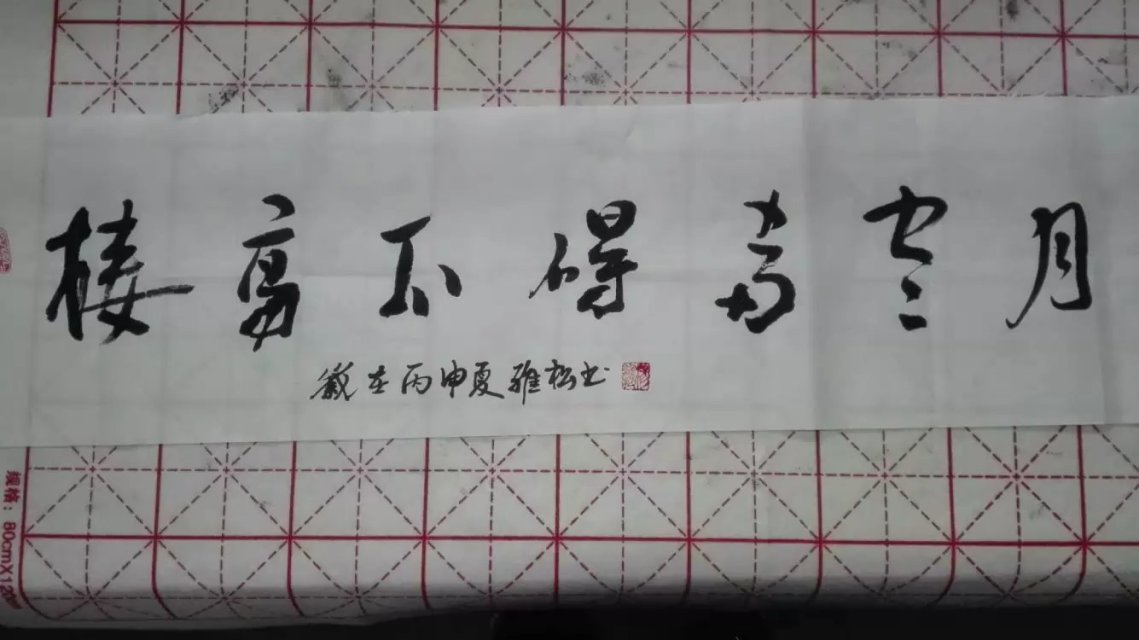

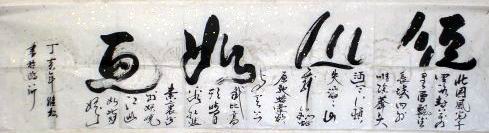

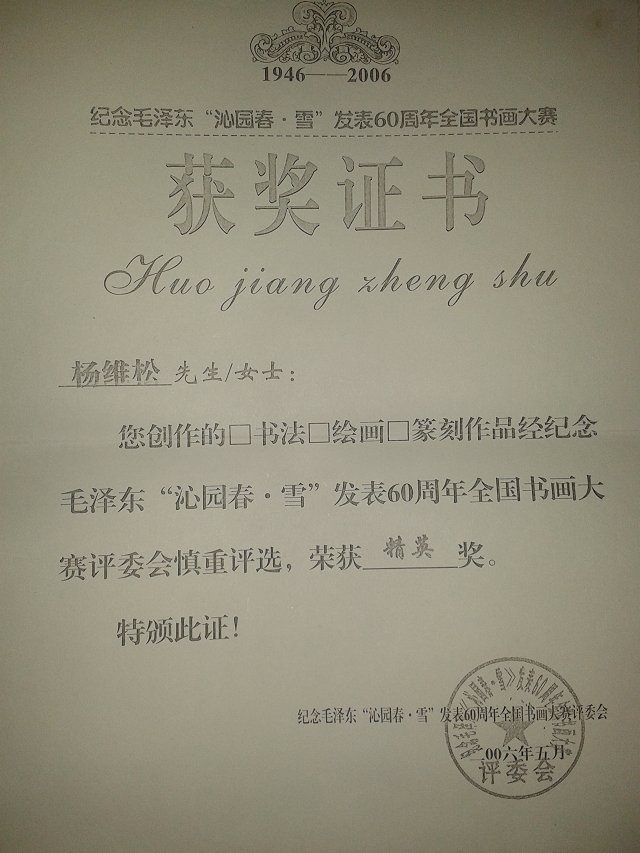

書法作品全國大賽中多次獲得精英獎、銀獎等,被中國新聞社湖南分社美術研究院授予“當代實力派書畫百家”稱號。

作品詩觀:詩是人類的靈魂,是人類靈魂的聲音,是人類靈魂聲音的吶喊。

名家評論

直面現實的歌者

—— 楊維松詩歌印象

■邵孝文

直面現實是詩人應有的擔當。他探尋人生的鐘表在歲月里燃燒的意義;他傾聽最脆弱的鄉愁在心靈深處涌動的聲音;他感受思念的雨水讓時間慢慢風乾的疼痛;他俯下身來,為弱小的生命擦拭眼角的淚痕。楊維松就是這樣的一位詩人,面對生活而歌唱,面對現實,他把自己最真實的認知,最真實的思想寫進詩歌,坦露給讀者。

思想是詩歌的靈魂。現在網路上有相當一部分詩歌,恣意地書寫自我世界,盡情地玩弄語言技巧,空有詩的外殼,沒有詩的靈魂,根本不去觸及人心最關注的部分,難怪沒有讀者市場。但我讀楊維松的詩,感覺他從來不躲閃自己思想表達,從來不隱藏自己情感流向,總是很鮮明、很真誠、很直接地吐露著自己對家鄉對親人的愛戀,歌頌著美好的愛情,傳遞著現實生活中對弱小生命的悲憫情懷,彰顯著詩歌對社會生活應有的衝擊力量。

讀他的詩,我感到他是作為一個社會底層者的形象在歌唱,是那么的真實、真情,打動人心。“我看見,高速公路兩旁的樹上/到處都是鳥的家,還有/鳥兒在上面撒著歡,唱著,跳著”(《有幸踏上了回家的車》)、“回家的思緒將我的腳步絆得踉蹌” (《鄉愁將回家的腳步絆得踉蹌》),詩人寫遊子歸來的感受,那種歸家的喜悅、急切,急切躍然紙上,栩栩如生。在詩作《鋤瘦了鋤頭,也鋤老了我的父親》里,他寫到:“每當看到柴門下站立著的那把/銹跡斑駁的鋤頭,父親的身影/便在我的眼中不停的晃動/晃動的厲害也就模糊了我的眼睛/模糊了我的眼睛也就刺痛了記憶”,在《寫在生日前的短詩25首選四》之六,有這么一節:“一根針。兩隻眼睛/不知從何時起,母親的眼睛再也/望不穿這個針眼了。但她看不到/靈魂的污跡,只有高大和潔聖”,上述兩節,詩人藉助一把鏽蝕的鋤頭,來表達自己的父愛;藉助於線穿針眼這樣一個細節來表達母愛。這種非常直接的表達方式,親切,真誠,給人震撼,不由得讓人與詩人一起流淚,為“父母”的勞苦而心痛。

詩人的愛情詩歌,寫相思,寫相見別離,寫矛盾的心理,直抒胸臆,把自己的感覺與感慨表達出來,沒有絲毫忸怩作態,沒有絲毫虛情假意。“如果能用這首詩歌/偷走你的心/我願不辭勞苦/用生命蘸著血寫滿思念”(《如果能用這首詩偷走你的心》),“如果我們就這樣牽手/一直把這雨巷走穿,該多好”(《相識在雨中》),這些詩句,對於思念的痛切,對於相逢的快樂,對於美好愛情的渴望,相當直接,在這樣一種直接中,體現著詩人難得的真誠。特別是一首叫《假如》的詩歌,這種情感的表達方式更為大膽:“假如/你也在想我/請不要像我這樣/埋於心中/或躲在角落裡數落寂寞 我要你/放聲狂喊或寫下: “假如/你也在想我/請不要像我這樣/埋於心中/或躲在角落裡數落寂寞”,這種近乎直白的寫作方式,卻能讓讀者感覺到詩人澎湃的激情與對愛情真摯追求。我想,如果詩人沒有親身的體驗與感受,是不可能寫出這樣感人的句子的。

我從楊維松的詩歌里,看到的是詩人真正的良心與社會的責任心。很多詩人,不敢把寫作的觸角伸向豐富多彩的現實生活,總以為詩離現實遠一點好,那樣詩歌便能有效地迴避政治。楊維松不同,他喜歡抓住生活的某一片斷來觀照現實,反思人生,體現著對人生的思考與對弱小生命的同情。他的寫作題材面很寬廣,有寫濟南七一八遇難的,有汶川救災的,有寫庭審現場的,有寫青島棧橋下各色人群的,而不管寫何種內容,楊維松卻始終以社會底層人的視角,審察這個世界的人事物,他用詩人的良知,把自己對這個世界的憂慮、對弱小事物的同情、對普通人的關切,注入到每一行文字中,擊中讀者情感的“軟肋”。在詩歌《怎么也按不下這生活的快門》里,詩人這樣寫道:“我看見,一個不足周歲的嬰兒/正騎在一中年男子的頭上,拉開嗓門/呼救。不遠處還有一年輕女子/正手持照相子準備拍照,嘴裡/還咕嚕著“別哭!看這裡! 呆呆地看著這幅立體畫面/我卻怎么也按不下這生活的快門/”,詩人為什麼時按不下這生活的快門?是因為詩人有著一顆敏感憐愛之心,是因為此時詩人的心在疼痛,是因為他與哭著的嬰孩同樣害怕、緊張,同樣不知所措。這首詩,正是掙扎在生活底層的弱勢群體的真實寫照!

楊維松總是用極其樸素的筆調來抒寫著他的詩歌,詩篇里透顯著濃郁的詩意。“望著這樣的畫面,不禁/迷失了方向/向左走,向右走/向前走,向後走/到處都是回家的路”、“就這樣,他揮鋤頭的姿勢一次又一次/定格了我呼吸,定格了鋤瘦的鋤頭/也鋤老了我的父親”、“時間在叫法中老去/或慢,或快/我在時間中乾癟/或快,或慢”、“ 開鎖/後悔終生/不開/終生後悔”等等,這些詩句,或詩意悠長,或蘊涵哲理,體現著詩人的機敏與聰慧,讓人回味無窮。他的每一首詩歌,幾乎都有可圈可點的地方。

在這個物慾橫流的社會,詩人楊維松摯著於他的詩歌創作,以睿智與真情關注社會生活,著眼現實,澆灌詩心,這是十分難得的。我相信,只要他不斷加深文化底蘊,進一步提升審美水平,嫻熟地運用詩歌藝術技巧,在寫作中注重詩歌語言的錘鍊,使之更加簡潔、乾淨,假以時日,必將成為詩壇耀眼之星。我期待著。

2011年3月10日上午

【邵孝文,1966年8月生,系湖南省作協會員、湖南沅江市作協副主席,毛澤東文學院第六期作家班學員。出版有詩集《拉遠的背景》(1999年作家出版社)、散文集《第五季節》(2003年中國文聯出版社,與人合著)。】

精神家園的追尋者

——有感楊維松的詩歌寫作

■ 馬忠

“是一個時代的精神創痛灼傷了我!”在寫這篇短文之前,我突然想起某些歐洲現代學思想家(如舍勒)來,在世界轉換的時候總是宣稱他看到了文化傳統的死亡,人類精神的死亡,這更多還是對現代精神衰落的緬懷,他們希望的是人類能返回故地去重新生活。然而,今天的人類連這種返回的能力都喪失了。越來越多的哲學家在提醒我們,要正視自身的危機和我們所處的時代危機。我們的生存是負重的,它在世紀末遭遇著罕見的難題:思想黑暗,情感頹廢,意志消沉,哲學崩潰,神學瓦解……或許,藝術是最後一個夢幻之鄉了,它那一點脆弱的詩意與理想主義情調成了最後一道抵抗絕望的武器了。所以晚年的海德格爾,一旦對他那個龐大的思想系統的可居住性表示懷疑之後,他立刻將里爾克、荷爾德林這幾個抒情詩人緊抓不放,希望從他們那裡找到詩意的棲居。

還記得一個叫梁燕城的哲學博士解釋道:現代人就是這樣,本來一個浪漫的情懷,在自然方法解釋之下完全消滅。他們把一切簡單歸為自然和物質的解釋,使人喪失了人性與心靈的世界。人性本需要“自我實現”,需要創造和自由,渴望找到真、善、美,可惜現代人將一切歸於無性情的物質自然,所以現代人的精神生活變得空虛迷惘,只能創造各種神話來補償心靈的空虛。詩人即充當了這樣一個並非輕鬆,也不十分光彩的角色。楊維松,便其中之一。“一粒茶葉 /水中慢慢地探出腦袋 /像春天裡的種子在發芽,成長/慢慢地,慢—慢—地/一張生機盎然的綠色葉子/在水中漂泊,流浪/再漂泊,再流浪/但,她沒有隨波逐流/不卑不亢,不折不撓/慢慢地/慢慢地平靜了,平—靜—了/但,她沒有忘記-——生於憂患,死於安樂/她,輕—輕—地/輕輕地緩了口氣/等待水的下次襲擊”(《茶》)他的詩,具有明顯的價值趨向,既不故作深沉,也不玩弄玄虛,寫得樸實、自然、率真。他創作中的藝術想像,總與當下的心境息息相關,欲隱而顯,情文互生,縱中之橫在於情,因內符外又使心境與語境接通,於是便產生了內在的整體性和外在陌生感,削弱了語法的制約而擴大了意象組合的自由,從而強化了詩句的張力。

也只有健康的人,才有勇氣和力量將自我的鬥爭進行到底。一方面是接受卓越的心靈細節的滋養,另一方面是不斷地與自我的缺陷和局限作鬥爭,它構成了向自我認知挺進的過程。大質量的心靈有可能就誕生在這個過程之中。有人說,作家不是現實的抗掙者,而是成了被現實奴役的人。作家對現在的境遇失去了憤怒(這恰好是魯迅最為可貴的品格),不知是他們的恥辱還是時代的悲哀。面對教育滑坡,厭學之風每況愈下,楊維松沉痛地發出了自己的追問:“怎一個‘少’字了得 /人少得可憐/但不少笑語歡顏/音樂手機 零食 雜誌 /飽和了教室的空氣/將要窒息嗎,老師”(《校園組詩十首·教室》)長此以往,教育還有希望嗎?如果詩人眼中所看到的現實與一個普通市民所看到的現實沒有兩樣,那肯定是詩人的眼光出了問題。但如果寫作成了一種技術操作,一種單一的語言形式的推演,那么這種勞動則與他的內心不存在任何同構關係。我們常聽到一個詞——冷抒情,即表面看起來全然不動聲色,淡淡地講述淡淡的事或重大的事,間或雜以調侃、揶揄。故這樣的詩,又被稱作“零度感情”的詩。這種手法,同樣存在於楊維松的詩歌寫作中。如《接母親電話》“用力點,再用力點/我努力踮起腳尖,伸長脖子/去看電話那端的母親/是否依舊安康//母親噓寒問暖的語流/似鼓點般重重敲擊著我的心尖/但,痛從母親身上發出//電話線如臍帶般/把我牢牢束縛在母親心上/很久,很——久——/一陣‘嘟嘟嘟’聲/催我放下電話……”每個人都有打電話的經歷,然而在這首詩里,一個個常見無奇的細節,卻深深牽動了讀者的心弦:詩人的心泉汩汩流淌著,層層復疊,達成了心與心相通的真實。由是,感動的淚水,瞬間被文本承載的真情所俘獲!

完全可以這么說,現代詩歌走到今天,已經基本打破了一種風格和一種話語獨霸詩壇的局面。積極的探索和消沉的迷失,執著的堅持和被迫的從俗,精雕細刻與信手塗鴉,主旋律之歌與下半身寫作,魚龍混雜,花草叢生,很難形成一種視覺和心靈上的愉悅、衝擊或震撼。閱讀成為了大浪淘沙。泥沙俱下的時候,誰能指望淘到的是泡沫還是金子?因而詩歌受到比小說、散文多得多的非議也就不足為奇了。在這個“嚴重的時刻”(里爾克語),每個有使命感的作家,都在表達他所體驗到的真實,並力圖和解他與這種真實之間的嚴重衝突。然而, “你走了/詩人/頹坐在你芬芳濺溢的軌跡中/你走了/詩人/乞求你不要用可憐的目光來看他/你走了/詩人/乞求你不要用蚯蚓式的腦袋來想他/你走了/詩人/乞求你不要用惡狠的笑聲來揶揄他”(《不做詩人的愛人》)這種和解幾乎是不可能的,所以,當代許多作家都是在痛苦的陰影下寫作。由詞語、原創和生活本身出發,詩歌的命運必將改變。從這個意義上觀照楊維松的寫作,我覺得他更像是一種還原,把事物還原到它本然的空間裡來觀察和言說。——因象徵和隱喻而有的文化積塵被擦去之後,事物便開始裸露出它原初的堅硬、粗糙和真實。“不知怎的,今天婚車很多很多/也不知怎的,我很高興很高興/就象我是新郎一樣,甚至/比新郎還要高興/但,我說不出高興的原因”(《我不是新郎》)。挖掘事物本身的力量、趣味和深度,他拒絕在隱喻方面想入非非,而忠實於事物在它自身空間裡的展開方式。是啊,為什麼一定要求助隱喻,我們才能認識一種事物呢?難道事物本身還不夠豐富和有力嗎?

也許,你一直在困惑:詩人為什麼要選擇詩呢?對於這個問題的庸俗社會學性的回答恐怕於事無補。而詩人胡書慶認為,只要走進創作主體的內心,甚至某種程度上只要走進我們自己的內心,就能夠悟得這個問題的朦朧答案,——創作是主體處於精神困境中時內心的一種審美訴求和某種自我表達的願望的體現。讀楊維松的詩,再次驗證了這一觀點。雖然,他的詩寫得老到,不足之處也很明顯。但這並不影響他詩的魅力,他的詩風一向樸實,且口語入詩的寫法較多。由於複雜的經歷在脆弱的心靈劃下痕跡,太多的嘆息等待破口而出,有時就難免詩情過分裸露,推敲不細,以致詩味不足,部分語句失於直白。這為他今後的進一步提高,提出了一個嚴肅的課題,相信他會加以注意,在詩歌的道路上走得更遠!

2007年8月15日匆於廣東清新

【馬忠,詩人,評論家,上世紀七十年代出生於四川南江。有詩歌、散文、小說和文學評論散見《詩刊》、《星星》、《火花》、《青年文學》、《華夏詩報》、《文藝報》等國內外百餘家報刊,部分被轉載或獲獎、翻譯成外文,收入多種大型選集及辭典。已公開出版個人詩集、文學評論集四部。系廣東省作家協會會員,清遠文學院特聘作家。與友人創辦並主持《四月天》。】

詩人與這個時代

——楊維松詩歌印象

■ 老四

蒼山出詩人。

前有蒼城子和辰水,我曾經多次表達對他們的敬仰,辰水的祭父詩完全可以代表當代詩壇的高度。後有楊維松和劉星元,此二位年輕,和我一般大,在實績上還不如前兩位,但後勁充足,尤其是近幾年,他們寫出了不少讓人眼睛一亮的佳作,在山東的80後詩人裡面,很有代表性。

和楊維松相識,源於某詩刊的選稿活動。後來熟悉了,遺憾的是終未謀面。情況是熟悉的,上學、寫詩、讀研,還成了律師,更難得的是,書法一流,多才多藝,全面開花,讓人羨甚。

出現在我面前的這本詩集,按照順序,依次分為幾個部分:“鄉愁將回家的腳步絆得踉蹌”、“如果能用這首詩偷走你的心”、“怎么也按不下這生活的快門”、“只為在某一時刻與開水相遇”。足見其用心良苦,這顆心從最脆弱的故鄉開始,帶著對愛情的留戀,然後柴米油鹽,思維迸發,直達內心深處的精神故鄉;從形而上開始,經過形而下的不斷摸索,最終回到形而上。記得另一位臨沂詩人邰筐曾按照類似的次序,把自己的詩集《凌晨三點的歌謠》分為“城市靠左”、“鄉村靠右”、“靈魂居中”三個部分,某種程度上來說,兩者如出一轍。

由此,我看到了一個詩人精神財富的源泉,地域性也罷,鄉土情結也罷,後輩們依然循著前輩詩人的腳步繼續往前。從這一點來說,我自己也是如此。我與楊兄有著相似的生活背景,相似的閱歷,我們把自己的思考灌注在相似的領域。根本上來說,我們是傳統的,與先鋒無緣,但又與一般意義上的傳統不同。這一點,楊兄的詩給我很深的印象。是他豐富了我對同代人的一種認同,或者說從他身上我找到了自己很長時間疑惑不解的問題,以及答案。

每個人都在寫故鄉,變著花樣寫,這個恆久不變的同題作文,很多人一開始就進入了死胡同,不甚了了,有的人沒有進死胡同,卻原地踏步,泯然眾人矣。在我看來,楊兄超越了兩者,每個人的情感都是真摯的,或者故作真摯,如何把這個真摯的情感以恰當的方式宣洩出來,這是問題的所在。比如這幾句:“我想把休眠的奶奶也種到地里去/哪怕只能收穫一個活活的/我也願不辭勞苦地澆水,施肥”,這是一首題為《把休眠的奶奶種到地里》的詩的最後一節,語言的推陳出新,情感的舉重若輕,很巧妙的方式,從形式到內容,都是一首佳作。與之類似的還有《今夜的風》、《多想學會蟋蟀的語言》等,這就在整體上提升了鄉愁詩的高度。當然,僅僅停留在語言和技巧上是不夠的,於是我看到了楊兄對自己的苛刻:“任思維的雪橇劃向歲月的深處/去領略另一個世界的無涯與多姿”,此岸到彼岸的距離,或者一種人生的思考,此類詩歌在楊兄的詩裡面也是一個典型的存在。

相較於鄉愁詩,我更加欣賞楊兄離開了鄉村,離開了故鄉之後的一些思考。沒有什麼能讓我們停住腳步,只有無休止的追問靈魂。很多年輕的詩人幾乎都要經歷一個階段,從故鄉開始,從少年開始,然後歸於四海。一個人一生中有兩次高度,一是故鄉,一是靈魂。不分順序,不分彼此。這一點在我前面提到的詩人邰筐,以及另一些臨沂詩人江非、軒轅軾軻身上都有所體現。在楊維松身上,我看到了青出於藍而勝於藍的80後詩人們不自覺地就開始了先輩們用幾年十幾年時間完成的自我救贖。當然,在具體的詩藝上,年輕的詩人還有著這樣那樣的不足,但觀其一隅而見全身,假以時日,應該有所收穫。

“並非我膽小如鼠,怕死/雖然我屬相為鼠,只恐/我沒有這些骸骨偉大,沒有人/像我端視這些骸骨一樣/端視我,端視我的骸骨”,這種思考,對於靈魂的,命運的,懷有悲憫的叩問,實屬罕見。順著這個思路,我對以下詩歌印象深刻:《一條蚯蚓的非常之死》、《這是不是恰好印證了我最初的猜想》、《那“胸”器直抵男人最脆弱的心窩》、《據說男人是房子》、《據說女人是轎車》、《X政府的人力資源與社會保障廳辦公室》、《百分之六十》。用怎樣的方式,來直抵這個時代最敏感的私處,是很多人在做但做不好的工作。

在這裡,我看到了一個詩人的惶恐、不自信,看到了時代扭曲之下一個靈魂的掙扎,這就夠了,我們完全可以享受這種惶恐,我相信,在享受過程中,逐漸安定下來的心神,以及手中的筆,會有有意義的思考。在這一點上,楊維松走在了很多人的前面,你完全可以構想這樣一個情景:在那個以八大關和嶗山聞名的城市,在良知和誠信全面泯滅的時代,一個以法律名義踟躕在這個城市的年輕人,左手光明和正義,右手悲憫和哀傷。一個城市不會因一個人而增色或者褪色多少,但如果這樣心靈柔軟的人多了,豈不是好事?

詩人與這個時代,一個恆久的命題,我在思考,我周圍很多同志(這個政治而又曖昧的的詞!)也在思考。“撕扯我自己,但讓你疼痛”,詩不是匕首,但是一種撕扯自己靈魂的方式,我相信每個靈魂以及其疼痛的方式都有所不同,但這種痛感是相似的。我驚喜地發現,我所苦苦搜尋的這種痛感,在楊維松的詩裡面有很好的體現。

在這一點上,楊維松,我們都是一路貨色。

【老四,1985年4月出生。山東蒙陰人。現居濟南,供職於某報社。有詩及小說發表於《詩刊》《詩選刊》《星星詩刊》《詩潮》《詩歌月刊》《山東文學》《飛天》《歲月》《青海湖》《當代小說》等。自印詩集兩部,入選《中國網路詩歌前沿佳作評賞》《山東三十年詩選》。】

《用現實照亮詩意》

■ 魏克

對時下一些以“詩歌工藝匠”自居而實則是炫技的詩人詩作,我是不敢苟同的。這些剔除了生活濕度和情感溫度而沉迷於所謂語言、結構和玄思中的詩歌,顯得很蒼白乏味,而實質則是才思枯竭後的勉力而為。此時的所謂“技藝”並非是對詩意的擦亮,而是一種遮掩,一種藏拙。因此,炫技派通常會墮落成一種寫作欺騙,讓人痛恨。當然,我在此處並不是否認詩歌技術的重要性,而是說生活和情感缺場後的失控導致的本末倒置。事實上,對於詩歌技藝,我一直也是提倡有加,因為它是恰當表達的技術基礎。我反對的是技術派們的“淫於技”。

寫作者們的困境之一是如何駕馭“技術”以及有效地傳達個人“表達”之間的掙扎。技術過大會損害詩意,技術不逮則詩意難以完美彰顯。淫於技者通常是困於技者。

讀楊維松的詩歌,第一感覺就是充滿了生活的濕度,這是我覺得第一可貴之處。生活是底色和背景,沒有生活的濕度,哪會有精神和情感的溫度呢?在多年讀詩和編詩的過程中,我有一個發現:那就是打動人的詩歌幾乎都是那些很有生活感受的詩歌。很多人的詩歌技術雖然欠缺,但他所抒發的真情實感卻讓詩歌發出了光芒。這也證明了很多人似乎明白但卻難以遵循的簡單道理:那就是技術歸根結底是為表述而服務。為了達到表述的最佳效果,我們很多時候甚至還要消弱技術的強度。

楊維松的很多詩歌,正好驗證了這一點。特別是第一輯中寫自己親人和感嘆現實生活的那一些詩篇。這些詩篇展示了生活本身的力量:近乎冷靜的呈現,卻有直逼心靈的力量。

比如如下的詩句:

村旁的小河露著乾癟的肚腸

講故事的爺爺不在了

雜草擠滿了他住過的院子,枯榮

——《雜草擠滿了院子》

這首詩的前面寫到“每次都想給爺爺寫點東西/一年了卻沒有任何的痕跡”。爺爺那么容易被淡忘且無從寫起,猶如我們大家荒涼的一生,留不下什麼痕跡。這是人生的憾事,也是近乎永恆的憂傷。正因為此,當讀到“雜草擠滿了他住過的院子”才讓人感到那么的失落和無奈,一種宿命般的悲涼不由得瀰漫心頭。這首詩猶如一個探尋一個人一生的紀錄短片,在冷靜的畫面里直接呈現,不加分析。個人也幾乎是退隱的,但現實的力量卻強烈地顯現出來。當然,新小說作家或一些新寫實作家也曾強調絕對的客觀,強調作家的退場,強調零敘事,但我是反對這種說法的,因為這本身就是不可能的。但是,我們由此也能得到一些啟發,那就是現實本身所散發出的力量。《今夜的風》這首詩也有如此的力量。

類似的詩歌和詩句還有:

類似的詩歌和詩句還有:

裊裊的炊煙把你壓矮了

瘋長的野草把你忙彎了

——《母親的影子》

我認為,楊維松寫親人的這些詩篇,是他這些詩歌里最好的。原因是它凝聚了一個人一生的記憶和情感,有命運感,幾乎可以成為《命運之詩》。這種命運感或終極關懷是在不知不覺中呈現的。或者說,是生活本身呈現的。這也使得這些詩篇充滿了重量。

在楊維松的這些第一類詩篇里,我還讀到了唐詩的感覺。唐詩里的詩篇很多都是狀物詠懷之詩,是直接的呈現,讓現實本身出來說話。馬致遠的《天淨沙·秋思》無疑是這類詩歌的代表。很多寫詩寫不下去的人老是喜歡一頭扎進“傳統”里,與其說他們是在努力融匯古今、貫通中西,還不如說他們是想尋找庇護,是對自己的現代寫作不自信,沒有安全感。我想,假如我們要向中國的傳統詩歌學習,學習的也該是這種近乎原生態的呈現方法,是這些景物和場景或曰生活本身蘊含的力量,而不是古人的情懷,更不是語言方式。

楊維松的第二類詩歌是帶有批判現實精神的詩篇,如《寫在歲末·途徑廢車站》、《到處都是回家的路》、《有幸踏上了回家的車》、《記濟南7.18遇難者》、《庭審現場》等。史詩時代,詩歌的主要功能之一就是記錄史實(包括現實生活),敘事無疑是其最大手法。後來是敘事詩流行,詩歌以抒情為主旨,是後來的事。現代詩和古典主義詩歌有很大差距,在價值取向上幾乎已經分野。但無論如何,敘事性也依然是詩歌古老而永恆的詩歌元素之一。由於現代詩和古典主義詩歌、主要是曾經的敘事詩,在主旨上有著很大差異,運用敘事手法,幾乎也就成了一件吃力不討好的事。原因是敘事性在滿足清楚地表達事件需要的同時,很容易損害語言、意象、節奏等詩歌品質,降低一首詩的詩藝。因此,我們會發現現代詩的一個現象,那就是幾乎沒有以敘事見長的詩歌佳作。審視或批判現實生活的詩歌不容易寫,因為它們很容易變成針砭時弊的小雜文,小隨感。能把這樣題材的詩歌寫好,是很見功力的一件事。然而,對於社會的審視又是一件不可避免的事,如何把握敘事和語言、抒情等元素的尺度,就需費一番心思了。一首詩歌的動人之處往往是將詩歌中的某個元素(無需面面俱到)推到了一個極致,就現代詩而言,即使是以敘事為主導,但最後凸顯的也不是敘事,而是其它(主要是抒情)。如《到處都是回家的路》這首,突出了“回家”的感覺和心情。當然,如果能將那種回家的急迫心情寫得再強烈一點,也就是再強化和凸顯一下回家的感覺,整首詩會更為動人。詩歌切忌面面俱到,能突出且特化某一點,就不錯了。

在這類詩歌中,也不乏瑰奇的意象和語言,如:

幾塊破舊的歪掛著的廣告牌

在風雪中搖曳著,呻吟著

就像人死後的軀殼

——《寫在歲末·途徑廢車站》

我個人的趣味,是覺得這些詩歌略遜色於他的第一類詩歌。

第三類是楊維松的自我抒情,寫他自我的人生體驗和生命感覺,如《用灰色寫下這晦澀的東西》、《楊維松只是個傳說》等。寫這些東西,由於不好把握對現實細節的取捨,很容易讓詩篇滑入口語化和日常主義的泥潭。如今網路很便捷,很多新生代詩人的寫作都受網路影響,對生活的觀察失去了耐心和深度,語言也失去了節制和優雅。更有甚者,一些人本身才氣缺乏、寫作修養不足的人打著先鋒、反價值、追求無意義等口號混跡於詩歌,混淆視聽,產生了惡劣的影響。網路猶如浮躁的現實,昭示著沉潛和安靜的艱難。很高興楊維松未受他們的影響,而且他是一個追求價值的嚴肅詩歌寫作者。

關於口語化和日常主義,我向來持批判態度。上世紀90年代,正是日常主義泛濫的年代,對生活不加取捨的攝取導致了口語化和散文化,這其實是對生活的濫用,是藝術的縱慾。因為,藝術終歸是一種有其本身規則的需要節制和修飾的技術。那些認為不加干涉而讓生活本身直接說話的想法是錯誤的。當然了,如今事實早已證明了口語化和日常主義的危害了,也證明了那一代詩人的寫作失敗。批判現實這類題材雖然散發著現實的濕度,但也容易湮滅技藝和思想,使得表達者受制於現實或事實,成為了現實生活的傳話筒。也就是說,我們被控於我們需要表達的對象,從而也就導致了失控。口語化和散文化就是這種失控的表現,它讓詩歌失去了優雅冷靜。需要指出的是,楊維松的不少詩篇也存在著散文化傾向,語言不夠精煉,也缺少節奏和韻律(通常是內在節奏)。如何讓現實事件融化且服務於一首詩,是件考驗技巧的事。還是那句話:寫作現實的東西,反而不能以所寫作的事件為主旨,這樣很容易受控於“事實”本身,導致詩意變“小”了,導致詩歌其它方面的元素也難以展開。

楊維松的第四類詩歌是哲思小語式的小詩,是一些青春詩。這是寫作之初我們幾乎都會經歷的一個寫作過程。而我們正是在這個過程中染上了青春寫作的很多弊病:比如一些誇飾而無多大用處的技法,如排比句啦、對仗啦。我們曾經為自己會這些寫作技巧而沾沾自喜,最後卻身受其害,流於虛浮的表面敘述。如《無力的表白》、《一個季節正走近你,走近我,走近他》等。情詩也屬於這一類。情詩若無命運感則顯得輕浮媚俗,沒有重量。寫情詩若只是寫情詩,境界也會很小。

在楊維松的這些詩篇里。寫親人的第一類詩篇是上品,青春小語式的詩歌則可算第四類。當然,這只是我個人的讀感,僅供商榷。

縱觀楊維松的詩歌,對現實的觀察和切入顯然是他的優點,缺點則是在詩歌技藝上尚需磨練,以消弱散文化、口語化對詩意和詩藝的損害,這當然還需要時間來磨練。而最深入的磨練,則是來自於生活的緩慢積澱與沉思。只有冷靜的生活(而不是虛浮狂躁的生活)才是最堅硬的打磨器,才能打磨出最閃亮的詩藝。

我在期待楊維松亮光閃閃的那一天!

2011-6-6,端午節晚上,

【魏克,詩人,漫畫家。1970年生,安徽省肥東縣陳集鄉小魏村人。 1997 年畢業於中央戲劇學院戲劇文學系,後分配至安徽省藝術研究所,1999年調至廣州,為某少年雜誌專職畫漫畫。曾做過《詩歌報》,《大學生》的詩歌編輯。 1995年起,在《詩歌報》,《詩刊》、《花城》等雜誌發表詩及詩配畫。另發表小說、散文、評論等多篇。作品多次被《讀者》、《青年文摘》、《知音》等報刊選摘。詩歌則入選多種詩歌選本。 2001年,《大話校園》、《課卓文畫》、《零點陽光》、《我不另類》系列漫畫由海天出版社出版,並榮獲2002全國城市出版社圖書二等獎,2003年,以上漫畫的香港版出版,面向海外發行。 2002年1月,《魏克詩畫》出版。2002年7月,應邀參加《詩刊》社“第十八屆青春詩會”。 2003年7月,《漫畫名人名言》由江蘇人民出版社出版。從1995年起,在《幽默大師》、《中學生》、《檢察日報》,《新京報》等數十家報刊雜誌開設專欄漫畫連載。另外! 為台灣的柏楊,南懷瑾等人的數十本書作過插圖。】

作品解讀

◆《把奶奶種到地里》

小草解開大地的扣子

嫩綠的色調猶如河水般瘋長

塗滿了整個大地

在春天播下休眠的種子

就會在秋天收穫好多好多

我想把休眠的奶奶

也種到地里去

哪怕只能收穫一個活活的

我也願不辭勞苦地

澆水,施肥

◆選自《散文詩》《山東科大報》等刊物

【解讀】這首詩歌主要特色有三:其一、構思巧妙,手法靈活:詩中用春天的美好景色寫對親人的懷念,實乃以樂景寫哀情,使懷念之情躍然紙上;其二、語言犀利,生動形象:“小草解開大地的扣子”中的“解”字,“塗滿了整個大地”中的“塗”字,“我想把休眠的奶奶也種到地里去”中的“種”字,使人如聞其聲、如見其態;其三、想像豐富,極具童話:“種”一般意義上是指種植物,而詩人卻要把“種”人,不得不說詩人的想像力豐富。 ——祁霞

◆《按不下生活的快門》

林間小道上有啼哭聲傳來

把頭扭向孩子哭的方向

我看見不足周歲的嬰兒

正騎在一男子的脖子上

拉開嗓門呼救

不遠處還有一摩登女子

正手持相子準備拍照

嘴裡還嚷著

“別哭!看這裡!看這裡!”

呆呆地盯著

這幅立體畫面

我卻怎么也按不下

生活的快門

◆選自《散文詩》《詩文》等刊物

【解讀】這首詩的顯著特點是:敘述。這種手法的特點就是我們所說的“寫實”。作者很“狡猾”,隱藏於幕後不露聲色,把自己的觀點埋得深深的,如果敘述成功,能讓讀者自己揣摩詩心得出結論,非常具有說服力,感染效果尤為明顯,雲南詩人于堅諳熟於此道。但,如果敘述失敗,易於流於乏味,運用起來難度很大。現在回過頭來看看楊維松是怎樣取得成功的。詩人選取了一個非常典型的細節——給孩子照相來表現主題。“我看見,一個不足周歲的嬰兒/正騎在一中年男子的頭上,拉開嗓門/呼救。”可是,這對夫婦置若罔聞,全然不顧,“正手持照相機準備拍照,嘴裡還咕嚕著/‘別哭!看這裡!’”不無誇張地說,他們對於孩子的驚恐麻木不仁,只圖自己好玩,或者說就算是為了孩子不錯過此時此地的美好風景,但與孩子的心理受損相比較,孰輕孰重,不是一目了然嗎?

在萬惡的舊社會,魯迅先生吶喊“救救孩子”情有可緣。在春光明媚的今天,我們還得重複先生的口號,豈能不問心有愧?然而,面對此情此景,又怎能不讓人驚呼呢?所不同者無非是,前者指向社會,後者則指向“人”。對於現實生活中的這類人,他們的行為、思維、情感,引起我們諸多的思考。在詩人看來是多么的不可思議,所以,無法接受這幅生活的立體畫面,“怎么也按不下這生活的快門”。在詩歌的結尾,詩人使用“變形”的語言,將照相機的“快門”巧妙地移植到生活中,以表明自己的態度,收到畫龍點睛的效果。 ——馬成雲

◆《無題》

我的心是一把

生鏽的鎖

鑰匙

你拿著

開鎖

後悔終生

不開

終生後悔

◆選自《中國優秀詩文選(首卷)》《江寧作家》《芙蓉錦江》等刊物

【解讀】楊維松的詩歌《無題》短小精悍,語雖淺顯,但詩意耐讀,令人回味無窮。

“我的心是一把/生鏽的鎖”,平常但不乏韻味的比喻。心本不可見,“生鏽的鎖”讓抽象的、寂寞的、渴望交流與互動的心形象可感,具體生動。接下來詩人筆鋒一轉,“鑰匙/你拿著”,將鎖與匙,你與我兩組互動與矛盾的意象畫意地展現出來。“鑰匙”一詞的前置,是對鑰匙的強調,也是對鑰匙畫面感的進一步強化。“我的心是一把/生鏽的鎖”與“鑰匙/你拿著”所組成的兩幅畫互相映襯,互為襯景與主景,二者相生相諧,具有很強的畫面層次感。

“開鎖/後悔終生”、“ 不開/終生後悔”,詩歌第二節在第一節鋪墊的基礎之上,含蓄而間接地抒發情感---一種矛盾複雜、進退兩難的情感意蘊。這一節語言通俗易懂,但在語言背後蘊藏有太多的想像空間。鎖,開或是不開,都將後悔終生,為什麼?詩歌就此打住,只留一個詩意的空白讓讀者去想像。鎖,開或是不開,都將後悔的提示,無疑又進一步強化了第一節中兩幅畫的尷尬氛圍。“後悔終生”、“終生後悔”的詞語重組,在一定程度上也強化了這種尷尬的氛圍。唉!唉!“開與不開間,妾身千萬難。”——楊光

詩歌作品

作品見於:《新詩》《散文詩》《當代小說》《中國文學》《天津詩人》《閱讀與作文》《新世紀文學選刊》《燕趙詩歌》《詩文雜誌》《江寧作家》《齊魯詩刊》《超然詩刊》《紹興詩刊》《當代詩人》《軌道詩刊》《大別山詩刊》《新世紀詩刊》《黃果樹詩刊》《邊緣詩刊》《詩民刊》《民刊聯盟會刊》《左詩苑》《聖地詩刊》《鄉風詩刊》《長江詩歌》《華語詩歌》《農民文學》《芙蓉錦江》《作家導刊》《作家報》《粵東文萃》《校園周刊》《張北文藝》《群島文學》《蒼山文學》《陝北文學》《西南作家文學》《黔溪文學》《半島文學》《嘉渠文學》《魯中晨報》《濟南時報》《生活日報》《山東科大報》《貴溪報》《校園詩歌報》《橄欖夢詩刊》《象牙塔》《傳燈錄》《點亮心燈》《聞韶月刊》《河畔詩報》《馨園報》《文緣報》《鴻鵠報》《源》《海水角》等刊物。詩歌散見於《散文詩》《當代小說》《新世紀文學選刊》《詩文雜誌》《江寧作家》《魯中晨報》《濟南時報》《生活日報》《山東科大報》《貴溪報》《黔溪文學》《陝北文學》《群島文學》《半島文學》《齊魯詩刊》《長江詩歌》《校園詩歌報》《天津詩人》《左詩苑》《當代詩人》《作家導刊》《作家報》《芙蓉錦江》《粵東文萃》《大別山詩刊》《邊緣詩刊》《鄉風詩刊》《橄欖夢詩刊》《黃果樹詩刊》《聖地詩刊》《象牙塔》《傳燈錄》《點亮心燈》《華語詩歌》《聞韶月刊》《河畔詩報》《馨園報》《文緣報》《鴻鵠報》《校園周刊》《源》等刊物。

作品入選:《新世紀十年中國詩歌藍本》《2010年中國詩歌民刊年選》《2009年中國詩歌年度詩選》《2008年中國優秀網路詩人》《80後文選》《爆破音:山東80後詩選》《小學生美文誦讀》《語文分級閱讀文本》《優秀華語詩人》《中國優秀詩文年選(首卷)》《詩意人生》《詩華年》《當代茶詩選》《新鄉土詩選》《驚天地泣鬼神·汶川大地震詩抄》《和你在一起·紀念512大地震詩歌精選》《雅安地震詩祭》《2009年七夕愛情詩歌》等選集。

作品獲獎:

詩歌《按不下生活的快門(組詩)》獲2012年“世紀金榜杯”青春文學大賽二等獎。

詩歌《我在春天裡走丟了》獲2010年崇仁“春天詩韻”穀雨詩歌大賽二等獎。

詩歌《賀古貝春文化節》獲2006中國德州第五屆運河古貝春酒文化節三等獎。

詩歌《只為在某一對的時刻相遇》獲2009年安徽一笑堂六安瓜片杯全國詩歌大賽優秀獎。

詩歌《關於幸福真不是我能說清楚的》獲2009年偉東·幸福之城幸福感言徵集大賽優秀獎。

書法作品全國大賽中多次獲得精英獎、銀獎等,被中國新聞社湖南分社美術研究院授予“當代實力派書畫百家”稱號。

詩 觀

詩是人類的靈魂,是人類靈魂的聲音,是人類靈魂聲音的吶喊。

書法作品

書法作品在全國大賽中多次獲得精英獎、銀獎等,被中國新聞社湖南分社美術研究院授予“當代實力派書畫百家”稱號。