梅花鎮位於樂昌市西部,鎮政府所在地距樂昌境內的坪石火車站僅14公里。省京珠高速公路、坪乳公路貫穿全境,是“梅遼四地”的中心地帶,更與坪石、黃圃、大源等鎮毗鄰。梅花鎮屬亞熱帶季風氣候,年降水量1200毫米,雨量充足,四季分明。

基本介紹

- 名稱:梅花戰役

- 地點:梅花鎮

- 時間:1931年1月

- 參戰方:中國共產黨

- 結果:共產黨勝利

- 參戰方兵力:中共3500人

- 傷亡情況:中共傷亡700多人

- 主要指揮官:鄧小平

梅花鎮概括,戰役故事,七百將士長眠梅花,百米武江隔斷紅軍,

梅花鎮概括

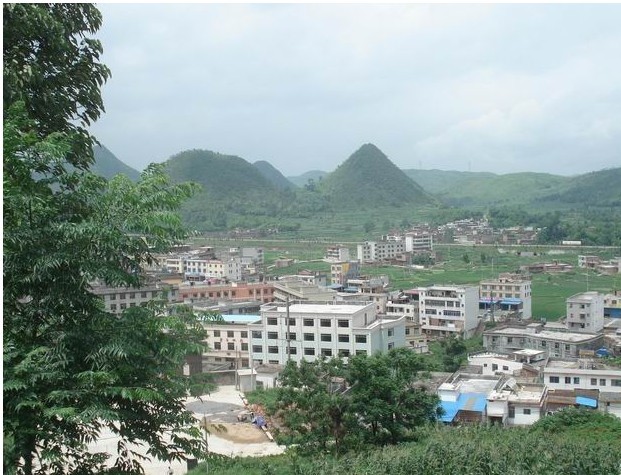

梅花鎮位於樂昌市西部,鎮政府所在地距樂昌境內的坪石火車站僅14公里。省京珠高速公路、坪乳公路貫穿全境,是“梅遼四地”的中心地帶,更與坪石、黃圃、大源等鎮毗鄰。梅花鎮屬亞熱帶季風氣候,年降水量1200毫米,雨量充足,四季分明。全鎮總面積224.9平方公里,轄17個村委會,240個村民小組,1個居民委員會,總人口51109人,其中農業人口45609人,總耕地面積2.8534萬畝,境內有國家投資創建具有500多頭種豬的種豬場 ,外商投資的500畝種苗果場,以及有300畝以上規模的西瓜、板栗、辣椒基地等名優質蔬菜基地,鎮內創辦的3000畝“黃煙”生產基地。初步形成了公司+基地+農戶的種植氣候。逐漸形成水果、林木、無公害蔬菜、優質米、黃煙、茶葉、蠶桑等七大商品生產基地。

戰役故事

1931年1月,鄧小平率紅七軍進入粵北,轉戰連山、連州、陽山、乳源、樂昌、仁化等地,1931年2月進入江西蘇區,在廣東呆的時間不足一個月。當時,20多歲的他擔當著紅七軍前委書記和政委的大任,領導著一支數千人的紅軍,而此前,他還領導創建了擁有100多萬人口的左右江根據地,這是鄧小平獨當一面領導一個地區和一支紅軍的開始,可以說,這個時期是他人生的第一個高峰。然而在這時,他也體念到了人生的第一次大失敗,正如他在《七軍工作報告》中所寫的:“(梅花之役)全軍幹部損失過半,真令人痛哭。”

情報失誤三面被圍 。

於是,軍事人員觀察地形、繪製地圖、構築工事;政工人員開展政治宣傳工作,刷寫標語,“工農兵聯合起來!建立蘇維埃政府”、“打倒國民黨軍閥”等標語,醒目地出現在村頭巷尾。

紅軍進村後,林土生的父親林金炳看到紅軍對老百姓很好,便殺了一頭大豬給紅軍吃,紅軍給了他二十五塊大洋。當時市價是一塊大洋五斤肉。

駐紮在當地的地下黨組織“湘粵邊工委”前來幫忙組織民眾。不過,發動民眾的成效甚微。早已被國民黨的部隊騷擾得苦不堪言的村民,聽說又有部隊來,絕大多數都嚇得早早地逃走了。

與此同時,經過長途跋涉,人數已經減半的紅七軍再次進行了整編,將原來的兩個師縮為兩個團,原十九師縮編為五十五團,龔楚任團長,原二十師縮編為五十八團,李明瑞任團長。

戰鬥,仍然不容迴避地到來了。當紅七軍還行進在前往梅花的路上時,國民黨就已經在緊急地調兵遣將。

1931年2月5日的《上海民國日報》報導,“陳濟棠三十一日電湘,略稱據前方電話,李匪(即李明瑞)到栗源堡,……除電樂昌團隊堅守坪石,電令鄧團(鄧輝)跟蹤急進外,頃已加派郭團由韶關,譚團由仁化速進圍剿。”同時,“我十九師唐伯寅團及陳龍部團隊,三十一日達坪石,即與粵軍聯合進剿。”

身處梅花深山的紅七軍當然不知道這些,他們只料到了一支尾追之敵,即粵軍鄧輝團。“報告說鄧輝一團追來,我們認為是大好時機。”鄧小平在《七軍工作報告》中寫道。

1931年2月3日,小平站在這裡,他一定曾經極目遠眺,視線越過結著薄凍的稻田和低矮的村莊,停留在正前方約兩公里遠外的山頭上,那是敵軍來犯的方向,將是戰鬥的第一炮打響的地方。

“根據擬好的戰鬥方案進行了分工:五十五團在南面埋伏,待敵人進村後出擊,吸引住敵人,五十八團在西北面集結,迂迴敵人側後,等敵人來後,前後夾攻,聚殲滅之。”原紅七軍戰士姜茂生回憶。

但是,誰知一經接觸方知偵探報告有誤,敵人有三團之眾,且有兩團系由樂昌趕來之生力軍。

將近中午的時候,敵軍的前衛部隊在一個山頭的制高點上向我軍射擊,掩護兩側主力直撲我主力陣地,企圖一鼓作氣,衝進梅花村。我軍在占據山頭的陣地上,嚴陣以待,沉著進行還擊,戰鬥激烈地展開了,敵人拚命地一次又一次向我陣地進攻,輕重機槍、大炮向我射擊。

槍聲、炮聲一時之間震撼山谷,敵軍援部越來越多,在梅花西、北、南三面的數個山頭上同時發起進攻,他們一次次地試圖衝上來,紅軍一次次地試圖將他們壓下去。最近的時候,兩軍的距離只有幾米遠,不得不展開肉搏戰。

這種情境之下,小平加入了五十八團在右翼的戰鬥,而張雲逸更是來到了前沿山頭上現場指揮。

在反覆的衝殺中,雙方的傷亡都很大。在敵強我弱的情況下,紅軍為了保存實力,不得不撤出戰鬥,後退十餘公里至鄰村大坪休養。

七百將士長眠梅花

1931年李謙年僅22歲,是李立三的弟弟。他長眠在了距離梅花村約12公里的一個名叫“石子壩”的村莊。

他是作為最年輕的軍官參加梅花戰役的:部隊縮編之前他是紅七軍二十師師長,縮編之後任第五十五團第一營營長。在梅花村的西面山地上,他組織紅軍戰士打退了一次又一次進攻,正準備進行下一個衝鋒時,他中了敵人的冷槍。

有倖存者回憶:戰士們把他扶起來,他睜開了雙眼,手指敵方喊道:“不要管我,衝上去!”戰鬥停止之後,張雲逸和鄧小平都來到已護送到指揮所的李謙身旁,撫摸他的前額,觀察他的傷口。李謙甦醒過來,見到首長,吃力地說:“我沒有很好地完成黨交給我的任務,……”首長們親切地說:“李謙同志,你們打退敵人多次進攻,任務完成得很好!”

當天晚上,隨部隊撤至大坪村之後,李謙因醫治無效犧牲了。當地民眾將他埋葬在附近臨河的一個土坡上。樂昌黨史辦的同志說,如今李謙墓的旁邊住了一對夫婦,清明時節,他們常去祭奠這位年輕的紅軍軍官。

據史料稱,梅花一戰,共消滅敵軍1000餘人,紅軍共損失700多人,其中2/3是幹部。鄧小平在《七軍工作報告》中寫道:“結果經過五小時的最激烈的作戰,我們不能不失敗了。此次作戰的損失為向來未有,重要的幹部如李謙、章鍵等皆死,鶴村、振武、李顯等皆傷,全軍幹部損失過半,真令人痛哭。”

雨夜行軍風扯大旗

一部分人永遠留在梅花的山頭上,他們犧牲了;一部分人暫時留在沿途百姓的家裡,他們負傷了。背後的追兵使得紅七軍戰士們一刻也不敢停留。在撤出梅花戰役前往樂昌武江邊的路上,紅軍一刻不停地趕路,即使是在漆黑的夜晚。更要命的是天氣也很糟糕。樂昌黨史辦保存的史料表明,大約從2月4日傍晚起,粵北就告別了晴天,北風颳來厚厚的雲層,甚至下起了雪點。紅七軍一位名叫韋太旗的壯族戰士不停地抱怨,“雨來了,天色太黑了,老天爺也和我們作對啦”,過一會兒,他又說:“旗也叫風撕破,真不吉利。”後來小平在《七軍工作報告》中也說,惡劣的天氣,再加上“兵力疲極,(部隊)失敗情緒甚增”。

1931年2月5日上午10時,他們來到了武江(當時叫樂昌河)河邊的羅村渡口。

涉水過江的可能性幾乎為零。當時唯一能夠利用的渡河工具,只有擱在淺灘上的兩條一米多寬的木船,一趟只能裝下二三十個人,來回一趟至少要二十分鐘。按照這樣的速度,一天一夜都難以將部隊和輜重全部渡過江去。

百米武江隔斷紅軍

時間經不起耽擱,2000多名紅軍戰士擠在江邊,焦急而無奈地看著小船去了又回,回了又去。紅軍部隊才過去了一部分,國民黨的部隊就端著輕重武器趕到了河邊,對著江心瘋狂掃射。

“因先頭部隊過江後,沒有將電話線截斷,致被當地鄉公所電告樂昌縣長,又適有兩個軍團粵軍駐防於縣城,便立即用汽車運送軍隊至長來北面,截擊紅軍。”龔楚在他的《回憶錄》中寫道。

樂韶公路幾乎是沿著武江的走向修建的。上世紀20年代就有了,只不過那時的路面不像現在這樣寬闊平整。但這已經足夠將國民黨的士兵在1個小時之內從樂昌縣城運到紅軍過江的渡口。

相關史料記載,小平帶領五十五團率先渡河之後,即親自指揮兩個連在公路兩旁的山頭上緊緊咬住敵人,他認為只要火力組織得好,壓住韶關之敵,付出一些代價,是可以掩護隊伍全部渡江的。

羅村渡口下游五六公里處的樂韶公路旁邊,有兩個高度相當(約150米)、面對面矗立著的小山包,當地人形象地稱之為“上觀音山”和“下觀音山”。如今從河岸對面看去,兩山似乎構成一隻犬牙交錯的大口包住樂韶公路,十分險要。樂昌地方志專家沈楊確信,小平率兵阻截國民黨部隊掩護部隊過河的地方就在這裡。

然而,敵人人數眾多而且武器精良,他們封鎖了江心,使得紅軍渡河困難更大了,不少搶渡的戰士甚至中彈落水。小平不得不決斷地派人返回對岸,要張雲逸停止渡江、伺機前進。

1 931年2月5日下午3時許,五十五團和部分五十八團的戰士成功渡江了,餘下五十八團五六百人留在了對岸。小平事後遺憾地向中央報告:“七軍從此分散兩股,我及明瑞過了河,張雲逸同志未能過河。……那邊的訊息從此割斷。”

紅七軍在長來附近渡江被截成兩股之後,鄧小平和李明瑞帶領已過江的部隊,當日傍晚衝破敵人三面包圍,向江西蘇區轉移。未能過江的部隊約600餘人則由紅七軍軍長張雲逸帶領,沿原路撤退約40公里,回到大坪村,三天之後即得以從附近的武江支流加昌水出武江,從一個名為羅家渡的渡口過江,他們也踏上了通往江西的道路。直到1931年三四月間,兩股部隊在江西永新縣的天河重新會合!