化石

特點

迷人林喬利蟲是林喬利蟲的一種,距今約5.2億年前。該蟲系早寒武世滄浪鋪組烏龍箐段下部,產地在雲南昆明筇竹寺剖面,還有昆明長蟲山東邊。化石呈筒錐狀,前端圓,有三對

頭鞍溝,後一隊在中部相連線。內邊緣極其狹窄,外邊緣寬凸。內眼瞼窄,後側翼窄而長。眼脊短而斜伸,眼葉長而向外彎曲,後端延伸至頸溝之後,

活動頰較寬,頰刺較長。

面線前支與

頭鞍中線交角為60--70度。腹部邊緣極寬凸,表面有不規則線紋。口板寬卵狀,中體凸起,後側邊緣有2對短的邊緣刺。胸部中軸較寬,肋刺較短。

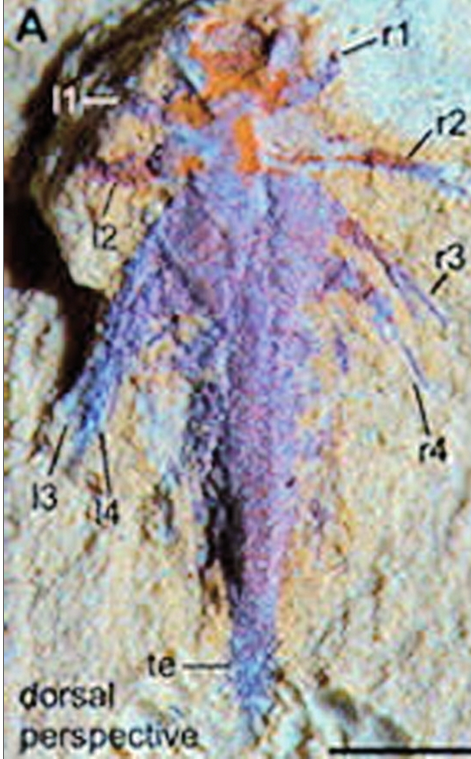

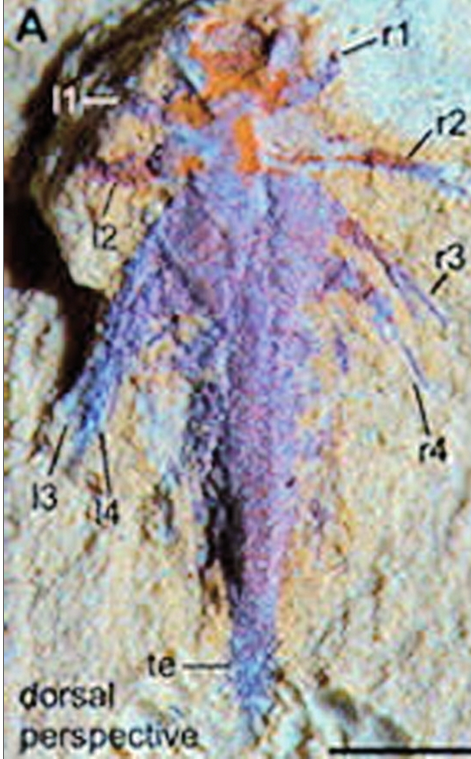

迷人林喬利蟲化石

迷人林喬利蟲化石 從雲南澄江動物化石群中發現的迄今為止所知最早的無節幼蟲類節肢動物幼蟲。身體前部除大附肢外還保存有4對發育完好、功能完善的雙肢型附肢,用以實現游泳等運動功能。同時,幼蟲身體後部保存有一系列尚未發育完好的附肢突起。這些突起從前往後逐漸變小,說明該幼蟲跟甲殼動物的無節幼蟲類似。此幼蟲的發育模式也在早期節肢動物進化方面提供了直接的化石證據,證明無節幼蟲類的發育模式並不是僅存在於甲殼動物當中。同時,此項研究成果為未來澄江化石中節肢動物發育生物學的深入

研究奠定了堅實基礎。

發現

發現於雲南早

寒武世的澄江生物群,和貴州的凱里生物群,加拿大的

布爾吉斯頁岩生物群。

近年來凱里生物群中發現了大量澄江生物群及布爾吉斯頁岩生物群的重要分子,其中Leanchoilia為澄江生物群與布爾吉斯頁岩生物群的一個重要而常見的節肢動物化石。Leanchoilia illecebrosa在凱里生物群中發現,使Leanchoilia的地層時代從寒武紀第2世早期一直延續到寒武紀第3世中期,完善了Leanchoilia的演化發育鏈,也為古生態學等研究提供了新的材料。

背景

澄江化石群位於雲南玉溪市澂江縣的帽天山上,經過眾多科學家多年的研究與整理,約200個動物物種的珍稀化石陸續被發現,是迄今發現的分布最集中、保存最完整、種類最豐富的早寒武紀地球生命大爆發的化石遺蹟。2012年,其被列入《世界遺產名錄》。

說明

林喬利蟲屬有亞洲林喬利蟲 Leanchoilia asiatica Luo et (Hu,1997),迷人林喬利蟲 Leanchoilia illecebrosa (Hou, 1987)等種類。

林喬利蟲是一種奇特的海洋節肢動物,屬於大附肢綱,已滅絕,主要生存於約5.2億年前的寒武紀前期,又稱“始蟲”。它能夠在海中游泳並在海底爬行,是一種四眼的節肢動物,化石主要發現在中國澄江帽天山和加拿大布爾吉斯頁岩等地。總長約3-5厘米,呈筒錐狀,前端圓,有像小鞭子一樣的觸手,形態十分怪異。前端的兩個鞭子狀的器官,被認為能在淺海抽打獵物後捕食。

林喬利蟲化石

林喬利蟲化石據侯先光教授介紹,科學家們對雲南澄江動物群中大附肢節肢動物——始蟲化石標本進行了深入研究。這類動物前部具有一對強壯的螯肢與頭部相連,其系統分類關係多有爭論,被認為是單系列、平行系列或多系列演化,是螯肢節肢動物干係類群或節肢動物干係類群等各種不同的觀點。

為解決學術爭論,該研究團隊對澄江動物群中始蟲化石標本進行了計算機斷層掃描。雲大侯先光教授團隊在《自然》雜誌上報告說,他們注意到林喬利蟲形成化石後,其神經部位依然沉澱有鐵、銅等金屬物質,於是利用X光照射,使這些金屬物質發光後,再用CT掃描將圖像拍攝下來,首次得到了幾乎完整保留下來的林喬利蟲神經系統圖像。

揭示了保存完好的神經系統,包括與現生節肢動物相同的具有3個體節的腦部,腦前方有一個與眼部相連的神經組織,以及11個軀幹體節中連續顯示的前8個神經節。研究開發機構研究員田中源吾介紹說,“始蟲”中樞神經系統的排列與現在的蠍子、

蜘蛛和鱟等一致,應該就是它們的遠祖。

迷人林喬利蟲化石

迷人林喬利蟲化石

林喬利蟲化石

林喬利蟲化石