編寫背景

1928年1月,曾有一位年輕氣盛的文藝理論家在發刊伊始的《

文化批判》上著文,把葉聖陶描繪為“中華民國的一個最典型的厭世家”。對這一評論,葉聖陶頗不能心服。於是,這年10月,當他的第五本小說集編就後,就有意題名為《未厭集》,並且在《自序》中釋名如下:“厭,厭足也。作小說雖不定是甚勝甚盛的事,也總得象個樣兒。自家一篇一篇地作,作罷重複看過,往往不像個樣兒。因此未能厭足。願意以後多多修煉,萬一有使自家嘗味到厭足的喜悅的時候吧。又,厭,厭憎也。有人說我是厭世家,自我檢察,似乎尚未厭世。不欲去自殺,這個世如何能厭?自家是作如是想的。幾篇小說集攏來付印,就用‘未厭’二字題之。”(《未厭集·前言》,《葉聖陶集》第2卷第417頁,江蘇教育出版社,1987年6月版)1982年,人民文學出版社和三聯書店香港分店擬重新編輯出版他的作品選集並邀他寫序時,他又鄭重重申了五十多年前的信念:“……我的想頭也不是新有的,跟二十年代《未厭集》出版的時候差不多。那本集子有篇簡短的前言,現在全抄在這裡:……半個多世紀來,修煉不敢放鬆,卻難得嘗到饜足的喜悅。至於厭世,當然是沒有的事。只是視力越來越差,不能讀書看報,頗感到老年的寂寞。這種寂寞,根子就在尚未厭世一一‘這個世如何能厭?’”(《〈中國現代作家選集·葉聖陶〉自序》,《中國現代作家選集·葉聖陶》,人民文學出版社,1985年9月版)對這個世間,他何以歷久不厭眷戀不已?葉聖陶親自為其夫人書寫的墓誌,便是絕好的答案:“一切皆可舍,人情良難捐”。是的,醇厚的人情,確已滲入他的生命,化為源泉,在晚年生活的多彩樂章中,始終是最動人的和聲,最絢麗的旋律。

題記

厭,厭足也。作小說雖不定是甚勝甚盛的事,也總得作像個樣兒。自家一篇一篇地作,作罷重複看過,往往不像個樣兒。因此未能厭足。願意以後多多修煉,萬一有教自家嘗味到厭足的喜悅

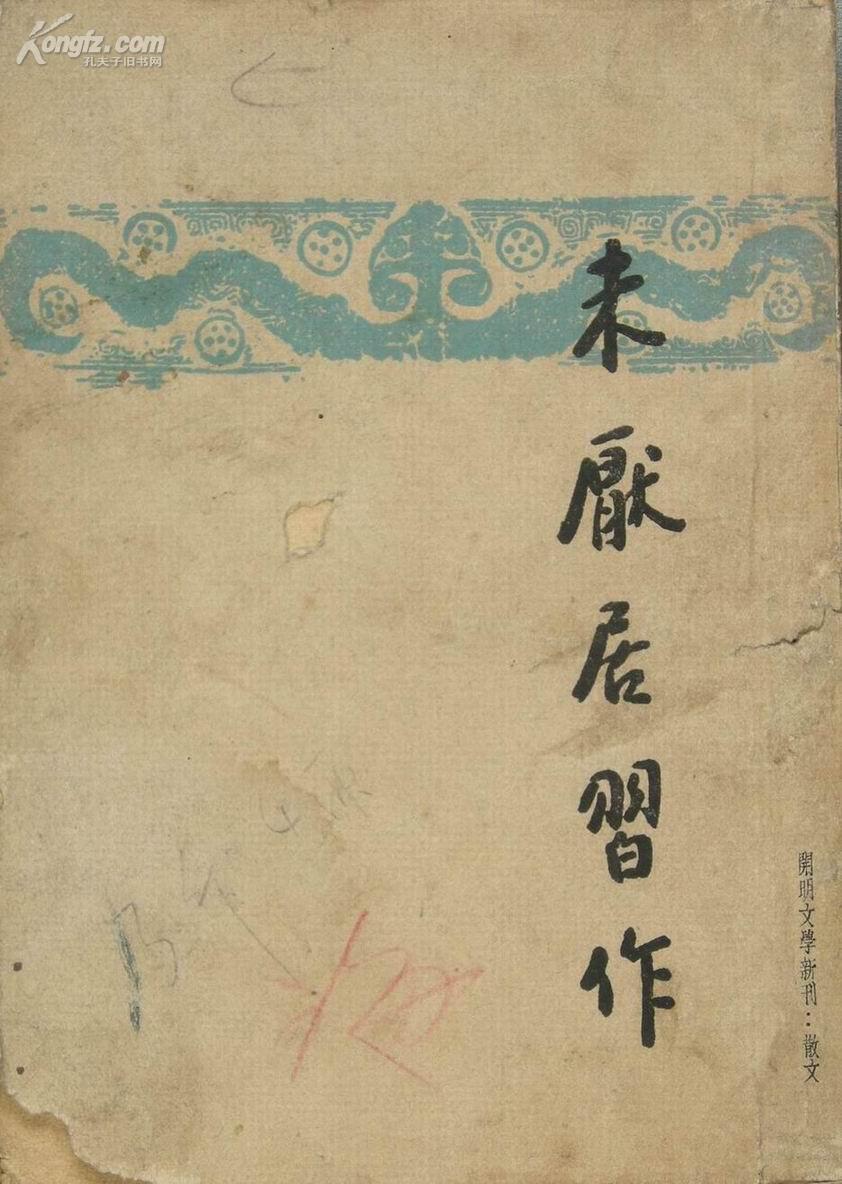

未厭集封面

未厭集封面的時候吧。又,厭,厭憎也。有人說我是厭世家,自家檢察過後,似乎尚未。不欲去自殺,這個世如何能厭?自家是作如是想的。幾篇小說集攏來付刊,就用“未厭”兩字題之。

一九二八年十月二十六日,作者識

(初收1928年12月,《未厭集》,上海商務印書館)

收錄作品

過去隨談 一 在中學校畢業是辛亥那一年。並不曾作升學的想頭;理由很簡單,因為家裡沒有供我升學的錢。那時的中學畢業生當然也有“出路問題;”不過像現在的社會評論家雜誌編輯者那時還不多,所以沒有現在這樣鬧嚷嚷地。偶然的機緣,我就當了初等國小的教員,與二年級的小學生作伴。鑽營請託的況味沒有嘗過;依通常說,這是幸運。在以後的朋友中間有這么一個,因在學校畢了業,將與所謂社會者對面,路途太多,何去何從,引起了甚深的悵惘;有一回偶遊園林,看見澄清如鏡的池盪,忽然心酸起來,強烈地萌生著就此跳下去完事的欲望。這樣生帖孟脫的青年心情我卻沒有,國小教員是值得當的,我何妨噹噹;依實際說,這又是幸運。

過去隨談 一

國小教員一連當了十年,換過兩次學校,在後面的兩個學校里,都當高等班的級任;但也兼過半年幼稚班的課——幼稚班者,還夠不上初等一年級,而又不象幼稚園兒童那樣地被訓練著,是學校里一個馬馬虎虎的班次。職業的興趣是越到後來越好;這因為後來的幾年中聽到一些外來的教育理論同方法,自家也零星悟到一點,就拿來施行,而同事又是幾個熟朋友的緣故。當時對於一般不知振作的同業頗有點看不起,以為他們德性上有著污點,倘若大家能去掉污點,教育界一定會大放光彩的。

民國十年暑假後開始教中學生。那被邀請的理由是很滑稽的。我曾寫一些短篇小說刊載在雜誌上。人家以為能作小說就是善於作文,善於作文當然也能教文,於是,我仿佛是頗適宜的國文教師了。這情形到現在仍舊不衰,作過一些小說之類的往往被聘為國文教師,兩者之間的距離似乎還不曾經人切實注意過。至於我舍國小而就中學的緣故,那是不言而喻的。

直到今年,曾在五處中學三處大學作教,教的都是國文;這大半是兼務,正業是書局編輯,連續七年有餘了。大學教員我是不敢當的;我知道自己怎樣沒有學問,我知道大學教員應該怎樣教他的科目,兩相併比,不敢是真情。人家卻說了:“現在的大學,名而已!你何必拘拘?”我想這固然不錯;但從“盡其在我”的意義著想,不能因大學不像大學,我就不妨去當不像大學教員的大學教員。所惜守志不嚴,牽於友情,竟爾破戒。今年在某大學教“歷代文選,”勞動節的明天,接到用紅鉛筆署名L的警告信,大約說我教那些古舊的文篇,徒然助長對動勢力,於學者全無益處,請即自動辭職,免討沒趣云云。我看了頗憤憤:若說我沒有學問,我承認;卻說我助長反動勢力,我恨反動勢力恐怕比這位L先生更真切些呢;或者以為教古舊的文篇便是助長反動勢力的實證,更不用問對於文篇的態度如何,那末他該叫學校當局變更課程,不該怪到我。後來知道這是學校波瀾的一個弧痕,同系的教員都接到L先生的警告信,措辭比我的信更嚴重,我才像看到丑角的醜臉那樣笑了。從此辭去不教;願以後謹守所志,“直到永遠。”

自知就所有的一些常識以及好嬉肯動的少年心情,噹噹國小或國中的教員大概還適宜的。這自然是不往根柢里想去的說法;如往根柢里想去,教育對於社會的真實意義(不是世俗所認的那些意義)是什麼,與教育相關的基本科學內容是怎樣,從事教育技術上的訓練該有那些項目,關於這些,我就同大多數的教員一樣,知道的太微少了。

過去隨談二 作小說的興趣可說是由中學校時代讀華盛頓歐文的見聞錄引起的。那種詩味的描寫,諧趣的風格,似乎不曾在讀過的一些中國文學裡接觸過;因此這樣想,作文要如此才佳妙呢。開頭作小說記得是民國三年;投寄給小說周刊禮拜六,被登載了,便繼續作了好多篇。到後來,禮拜六派是文學界中一個卑污的名稱,無異海派黑幕派鴛鴦蝴蝶派等等。我當時的小說多寫平凡的人生故事,同後業的相仿佛,淺薄誠有之,如何惡劣卻未必,雖然所用的工具是文言,也不免貪懶用一些成語古典。作了一年多便停筆了,直到民國九年才又動手。是頡剛君提示的,他說在北京的朋友將力一種雜誌,作一篇小說付去吧。從此每年寫成幾篇,一直不曾間斷;只今年例外,眼前是十月將盡了,還不曾寫過一篇呢。

過去隨談二

預先布局,成後修飾,這一類ABC里所詔示的項目,總算儘可能的 力實做的。可是不行:作小說的基本要項在乎有一雙透入的觀世的眼,而我的眼夠不上;所以人家問我那一篇最愜心時,我簡直不能回答。為要作小說而訓練自己的眼固可不必;但眼的訓練實是生活的補劑,因此我願意對這上邊致力。如果致力而有進益,由這進益而能寫出些比較可觀的文字,自是我的歡喜。

為什麼近來漸漸少作,到今年連一篇也沒有作呢?有一個淺近的比喻,想來倒很確切的。一個人新買一具照相器,不離手的對光,扳機,卷乾片,一會兒一打幹片完了,便裝進一打,重又對光,扳機,卷乾片。那時候什麼對象都是很好的攝影題材;小妹妹靠在窗沿憨笑,這有天真之趣,攝他一張;老母親捧著水菸袋抽吸,這有古樸之致,攝他一張;出外遊覽,遇到高樹,流水,農夫,牧童,頗濃的感興立刻湧起,當然不肯放過,也就逐一攝他一張。洗出來時果能成一張像樣的照相與否似乎不很關緊要,最熱心的是“塔”的一扳;面前是一個對象,對著他“塔”的扳了,這就很滿足了。但是,到後來卻有相度了一會終於收起鏡箱來的時候。愛惜乾什麼?也可以說是,然而不是。只因希求於照相的條件比以前多了,意味要深長,構圖要適宜,明暗要美妙,更有其他等等,相度下來如果不能應合這些條件,寧起收起鏡箱了事;這時候,徒然一扳是被視為無意義的了。我從前多寫只是熱心於一扳,現在卻到了動輒收起鏡箱的境界,是自然的歷程。

過去隨談三 中學生主幹曾囑我說一些自己修習的經歷,如如何讀書之類。我很慚愧,自計到今為止,沒有像模像樣地讀過書,只因機緣與嗜好,隨時取一些書來看罷了。書既沒有系統,自家又並無分析的綜合的識力,不能從書的方面多得到什麼是顯然的。外國文字呢?日文曾讀過葛祖蘭氏的自修讀本兩冊,但是像劣等的學生一樣,現在都還給教師了。至於英文,中學時代不算讀得淺,讀本是文學巨著,文法讀到納司非爾的第四冊呢;然而結果是半通不通,到今看電影字幕還未能完全明白。(我覺得讀英文而結果如此的實在太多了。多少的精神時間,終於不能完全看明白電影字幕!正在教英文讀英文的可以反省一下了。)不去徹底修習,弄一個全通真通,當然是自家的不是;可是學校對於學生修習的各項科目都應定一個畢業最低限度,一味胡教而不問學生是否達到了最低限度,這不能不怪到學校了。外國文字這項工具既不能使用,要接觸一些外國的東西只好看看譯品,這就與專待餵飼的嬰孩同樣的可憐,人家不翻譯,你就沒法想。講到譯品,等類頗多。有些是譯者實力不充而硬欲翻譯的,弄來滿盤都錯,使人懷疑何以外國人的思想話語會這樣的奇怪不依規矩。有些據說為欲忠實,不具稍事變更原文文法上的排列,就成為中國文字寫的外國文。這類譯品若請專讀線裝書的先生們去看,一定回答“字是個個識得的,但不懂得這些字湊合在一起講些什麼。”我總算能夠硬看下去,而且大概有點懂,這不能不歸功到讀過兩種讀如未讀的外國文。最近看到東華君譯的文學之社會學的批評,清楚流暢,義無隱晦,以為譯品像這個樣子,庶幾便於讀者。聲明一句,我不是說這本書就是翻譯的模範作;我沒有這樣狂妄,會自認有判定譯品高下的能力。說起讀書,十年來頗看到一些人,開口閉口總是讀書,“我只想好好兒念一點書,”“某地方一個圖書館都沒有,我簡直過不下去,”“什麼事都不管,只要有書讀,我滿足了,”這一類話時時送到我的耳邊;我起初肅然生敬,既而去未免生厭。那種為讀書而讀書的虛矯,那種認別的什麼都不屑一做的傲慢,簡直自封為人間的特殊階級,同時給與旁人一種壓迫,仿佛唯有他們是人間的智慧的葆愛者。讀書只是至平常的事而已,猶如吃飯睡覺,何必作為一種口號,惟恐不遑地到處宣傳。況且所以要讀書,自全憑觀念的玄學以至真憑實據的動植礦,就廣義說,無非要改進人間的生活。單只是“讀”決非終極的目了,生活云云不在範圍以內:這也引起我的反感。我頗想標榜“讀書非究竟義諦主義”—

過去隨談三

—當然只是想想罷了,宣言之類是不曾做的。或者有懂得心理分析的人能夠說明我之所以有這種反感,由於自家的頭腦太儉了,對於書太疏闊了,因此引起了嫉妒,而怎樣怎樣的理由是非意識地文飾那嫉妒的醜臉的。如果被判定如此,我也不想辯解,總之我確然曾有了這樣的反感。至於那些將讀書作口號的先生們果否真箇讀書,我不得而知;只有一層,從其中若干人的現況上看,我的直覺的評判成為客觀的真實了。他們果然相信自己是人間智慧的寶庫,無所不知,無所不能,得便進拋開了為讀書而讀書的招牌,就不妨包辦一切;他們儼然承認自己是人間的特殊階級,雖在極微細的一談笑之頃,總要表示外國人提出來的“高等華人”的態度。讀書的口號,包辦一切,“高等華人”,這其間仿佛有互相糾纏的關係;若請希聖君來解釋,一定能頭頭是道的。

過去隨談四 我與妻結婚是由人家作媒的,結婚以前沒有會過面,也不曾通過信。結婚以後兩情頗投合,那時大家當教員,分開在兩地,一來一往的信在半途中碰頭,寫信等信成為盤踞心窩的兩件大事。到現在十四年,依然很愛好。對方怎樣的好是彼此都說不出的,只覺很適合,更適合的情形不能想像,如是而已。

過去隨談四

這樣打彩票式的結婚當然很危險的,我與妻能夠愛好也只是偶然;迷信一點說,全憑西湖白雲庵那月下老人。但是我得到一種便宜,不曾為求偶而眠思夢想,神魂顛倒;不曾沉溺於戀愛裡頭,備嘗甜酸苦辣各種味道。圖得這種便宜而去冒打彩票式的結婚的險,值得不值得固難斷言;至少,青年斯的許多心力和時間是挪移了過來,可以去應付別的事情了。

現在一般人不願冒打彩票式的結婚的險是顯然的,先戀愛後結婚成為普通的信念。我不菲薄這一種信念,它的流行也有所謂“必然。”我只想說那些戀愛至上主義者,他們得意時談心,寫信,作詩,看電影,游名勝,失意時傷心,流淚,作詩(流滿了驚嘆號,)說人間至不幸的止有他們,甚至想投黃浦江:像這樣把整個生命交給戀愛,未免可議。這種戀愛只配資本家的公子“名們”的小姐去玩的。他們亨用的是他們的父親祖先剝削得來的錢,他們在社會上的地位在未入母腹時早就排定,他們看看世界非常太平,一點沒有間題;閒暇到這樣子卻也有點難受,他們於是去做戀愛的題目,弄出一些悲歡哀樂來,總算在他們空白的生活錄寫上了幾行。如果是並不閒暇到這樣子的青年,而也想學步,那惟有障礙自己的進路,減損自己的力量而已。

人類不滅,戀愛也永存。但戀愛有各色各樣。像公子小姐們玩的戀愛,讓它“沒落”吧!

一九三○年一○月二九日作中學生雜誌以出了中學校以後一題徵文,因作此篇。一九三一 年六月一七日記。

(原載《中學生》,1931年1月第11號,初收《腳步集》1931年9月,新中國書局)

牽牛花 手種牽牛花,接連有三四年了。水門汀地沒法下種,種在十來個瓦盆里。泥是今年又明年反覆著用的,無從取得新的業加入。曾與鐵路軌道旁邊種地的那個北方人商量,原出錢向他買一點,他不肯

記游洞庭西山

洞庭西山周圍一百二十里,山峰重疊。我們的目的地是南面沿湖的石公山。最近看到報上的廣告,石公山開了旅館,我們才決定到那裡去。如果沒有旅館,又沒有住在山上的熟人,那就食宿都成問題,洞庭西山是去不成的。

上午八點,我們出胥門,到蘇福路長途汽車站候車。蘇福路從蘇州到光福,是商辦的,現在還沒有全線通車,只能到木瀆。八點三刻,汽車到站,開行半點鐘就到了木瀆,票價兩毛。經過了市街,開往洞庭東山的裕商小汽輪正將開行,我們買西山鎮夏鄉的票,每張五毛。輪行半點鐘出胥口,進太湖。以前在無錫黿頭渚,在鄧尉還元閣,只是望望太湖罷了,現在可親身在太湖的波面,左右看望,混黃的湖波似乎儘量在那裡漲起來,遠處水接著天,間或界著一線的遠岸或是斷斷續續的遠樹。晴光照著遠近的島嶼,淡藍,深翠,嫩綠,色彩不一,眼界中就不覺得單調,寂寞。

十二點一刻到達西山鎮夏鄉,我們跟著一批西山人登岸。這裡有碼頭,不像先前經過的站頭,登岸得用船擺渡。碼頭上有人力車,我們不認識去石公山的路,就坐上人力車,每輛六毛。和車夫閒談,才知道西山只有十輛人力車,一般人往來難得坐的。車在山徑中前進,兩旁儘是桑樹茶樹和果木,滿眼的蒼翠,不常遇見行人,真像到了世外。果木是柿、橘、梅、楊梅、枇杷。梅花開的時候,這裡該比鄧尉還要出色。楊梅乾枝高大,屈伸有姿態,最多畫意。下了幾回車,翻過了幾座不很高的山嶺,路就圍在山腰間,我們差不多可以撫摩左邊山坡上那些樹木的頂枝。樹木以外就是湖面,行到枝葉茂密的地方,湖面給遮沒了,但是一會兒又露出來了。

十二點三刻,我們到了石公飯店。這是節烈祠的房子,五間帶廂房,我們選定靠西的一間地板房,有三張床鋪,價兩元。節烈祠供奉全西山的節烈婦女,門前一座很大的石牌坊,密密麻麻地刻著她們的姓氏。隔壁石公寺,石公山歸刻寺管領。除開一祠一寺,石公山再沒有房屋,惟有樹木和山石而已。這裡的山石特別玲瓏,從前人有評石三字訣叫做“皺,瘦,透”,用來品評這裡的山石,大部分可以適用。人家園林中有了幾塊太湖石,遊人就徘徊不忍去,這裡卻滿山的太湖石,而且是生著根的,而且有高和寬度都達幾十丈的,真可以稱大觀了。

飯店裡只有我們兩個客,飯菜沒有預備,僅能做一碗開陽蛋湯。一會兒茶房高興地跑來說,從漁人手裡買到了一尾鯽魚,而且晚飯的菜也有了,一小籃活嚇,一尾很大的鯽魚。問可有酒,有的。本山自製,也叫竹葉青。打一斤來嘗嘗,味道很清,只嫌薄些。吃罷午飯,我們出飯店,向左邊走,大約百步,到夕光洞。洞中有倒掛的大石,俗名倒掛塔。洞左右壁上刻著明朝人王鰲所寫的壽字,筆力雄健。再走百多步,石壁綿延很寬廣,題著“聯雲幢”三個篆字。高頭又有“縹緲雲聯”四字,清道光間人羅綺的手筆。從這裡向下到岸灘,大石平鋪,湖波激盪,發出汩汩的聲音。對面青青的一帶是洞庭東山,看來似乎不很遠,但是相距十八里呢。這裡叫做明月浦,月明的時候來這裡坐坐,確是不錯。我們照了相,回到山上,從所謂一線天的裂縫中爬到山頂。轉向南往下走,到來鶴亭。下望節烈祠和石公寺的房屋,整齊,小巧,好像展覽會中的建築模型。再往下有翠屏軒。出石公寺向右,經過節烈祠門首,到歸雲洞。洞中供奉山石雕成的觀音像,比人高兩尺光景,氣度很不壞,可惜裝了金,看不出雕鑿的手法。石公全山面積一百八十多畝,高七十多丈,不過一座小山罷了,可是山石好,樹木多,就見得丘壑幽深,引人入勝。回飯店休息了一會兒,我們雇一條漁船,看石公南岸的灘面。灘石下面都有空隙,波濤衝進去,作鴻洞的聲響,大約和石鐘山同一道理。漁人問還想到哪裡去,我們指著南面的三山說,如果來得及回來,我們想到那邊去。漁人於是張起風帆來。橫風,船身向右側,船舷下水聲嘩嘩嘩。不到四十分鐘,就到了三山的岸灘。那裡很少大石,全是磨洗得沒了梭角的碎石片。據說山上很有些殷實的人家,他們備有槍械自衛,子彈埋在岸灘的蘆葦叢中,臨時取用,只他們自己有數。我們因為時光已晚,來不及到鄉村里去,只在岸灘照了幾張照片,就迎著落日回船。一個帶著三弦的算命先生要往西山去,請求附載,我們答應了。這時候太陽已近地平線,黃水染上淡紅,使人起蒼茫之感。湖面漸漸升起煙霧,風力比先前有勁,也是橫風,船身向左側,船舷下水聲嘩嘩嘩,更用爽利。漁人沒事,請算命先生給他的兩個男孩子算命。聽說兩個都生了根,大的一個還有貴人星助命,漁人夫妻兩個安尉地笑了。船到石公山,天已全黑。坐船共三小時,付錢一塊二毛。飯店裡特地為我們點了汽油燈,喝竹葉青,吃鯽魚和蝦仁,還有鹹芥菜,味道和白馬湖出品不相上下。九時息燈就寢。聽湖上波濤聲,好似風過松林,不久就入夢。二十六日早上六時起身。東南風很大,出門望湖面,皺而暗,隨外湧起白浪花。吃過早餐,昨天約定的人力車來了,就離開飯店,食宿小帳總計六塊多 錢。沿昨天來此的原路,我們向鎮夏鄉而去。淡淡的陽光漸漸透出來,風吹樹木,滿眼是舞動的新綠。路旁遇見採茶婦女,身上各掛一隻篾簍,滿盛采來的茶芽。據說這是今年第二回採摘,一年裡頭,不過採摘四五回去罷了。在鎮夏鄉寄了信,走不多路,到林屋洞,洞口題“天下第九洞天”六個大字。據說這個洞象房至那樣有三進,第一進人可以直立,第二三進比較低,須得曲身而行。再往裡去,直通湖廣。凡有山洞處,往往有類似的傳說,當然不足憑信。再走四五里,到成金煤礦,遇見一個姓周的工頭,嶧縣和,和劍三是大同鄉,承他告訴我們煤礦的大概。這煤礦本來用土法開採,所出煙煤質地很好,運到近處去銷售,每噸價六七塊錢,比遠來的煤便宜得多,現在這個礦歸利民礦業公司經營,占地一萬七千畝。目前正在開鑿兩口井,一口深十七丈,又一口深三十丈,彼此相通。一個月以後開鑿成功,就可以用機器採煤了。他又說,西山上除開這裡,礦產還很多呢。他四十三歲,和我同年,跑過許多地方,幹了二十來年的煤礦,沒有上過礦業學校,全憑實際得來的經驗。談吐很是爽直,見劍三是同鄉,殷勤的情意流露在眉目間。劍三給他照了個相,讓他站在他親自開鑿的井旁邊。回到鎮夏鄉正十一點。付人力車價,每輛一塊二毛半。在麵館吃了面,買了本山的碧螺春茶葉,上小茶樓喝了兩杯茶,向附近的山徑散步了一會兒,這才埃到午後兩點半。裕商小汽輪靠著碼頭,我們冒著狂風鑽進艙里,行到湖心,顛簸搖盪,仿佛在海洋里。全船的客人不由得閉目垂頭,現出睏乏的神態。

(原載1936年5月《越風》第13期)

生命和小皮箱

生命和小皮箱

空襲警報傳來的時候,許多人匆匆忙忙跑到避難室防空壕里去。其中有些人,手裡提著一隻小皮箱。小皮箱裡盛的什麼?不問可知是金銀財物證券契據之類,總之是值錢的東西,可以活命的東西。生命保全了,要是可以活命的東西保不住,還是不得活命。帶在身邊,那就生命和可以活命的東西“兩全”了。這樣想法原是人情之常,無可非議。

我現在猜度各人對生命和小皮箱的觀念。

也許作這樣想吧:——既已有了生命,別的且不管,生命總得保住,直到事實上再也不能保住的一瞬間。敵人的轟炸機來了,當前有避難室防空壕,當然要躲到裡頭去,因為這是保住生命唯一的辦法。待聽到了一聲拖得很長的解除警報,走出避難室防空壕一看,假如滿眼是坍毀了的房屋,翻了身的田園,七零八落的肢體,不免點頭自慰,生命過了一道難送了。其時看看手裡的小皮箱,那和一個地下室毀了還有別的地下室,一個防空壕炸了還有別的防空壕,敵人炸到東邊,自己可以逃到西邊,旅館總有得住,館子裡的飯菜總有得吃。有得住又有得吃,不是生命仍然可以保住嗎?

也許作這樣想吧:——自己的生命是與別人的生命有關聯的,自己的小皮箱是與別人的小皮箱“休戚相共”的。僅僅想保住自己的生命,生命難保;僅僅想依靠自己的小皮箱,小皮箱毫無用處。因此,要保住生命就得推廣開來保住“四萬萬同胞”的生命,要依靠小皮箱就得推廣開來依靠整箇中化國土這個其大無比的小皮箱。(整箇中華國土不是我們的小皮箱嗎?)敵人的轟炸機來了,當前有避難室防空壕,自然要往裡頭躲,血肉之軀拼不過炸彈,這是常識。手頭有個小皮箱,自然不妨提著走,化為灰屑究竟是可惜的。但是在聽到一聲拖得很長的解除警報之後,見到自己的生命和小皮箱都還存在,並不覺得有什麼可以安慰慶幸之處,只覺得一種責任感壓在心頭,非立刻再去操心思,流血汗,乾那保住大眾的生命,守護其大無比的小皮箱的工作不可。

我只能猜度,不能發掘人家的心。重慶人口頭慣說“要得”“要不得”,提著小皮箱跑進避難室防空壕的人不妨問問自己:哪一種想頭“要得”,哪一種“要不得”?還不妨問問自己:自己的想頭屬於哪一種?

一九三八年二月二十六日發表 (原載重慶1938年2月《新民報·血潮》第20號)

《渝滬通信》①選錄第二十三號[八月七日]

村公:

承示種種,感甚。子愷和平中正,今變而為激昂慷慨,弟深能體察其心理變化之過程。弟自己剖析,與子愷心狀為近。“八股”雖未必有用,然而連“八股”也不作,豈非更無辦法?地方上辦維持行親善者,有人謂此輩別具苦衷,未可厚非。弟則以為此輩無論心跡如何,事實上為蟊賊之尤。將來宜擯之綱冥,不與同人世。蘇州一些新貴,半為詩禮之家出身。頡剛來信云:“可見詩禮之家鮮克由禮”,可嘆可恨。現在希望到底在青年。這回小墨回來,有許多同學來看他,弟與他們談話,覺識力充富,饒有幹才,大致均不錯。此非學校教育之成績,乃時代鍛鍊之功也。巴蜀較中近有難童百數十名借宿,小者五六歲,大者十五六歲,作息遊戲均有秩序,歌聲洋溢,各有至樂。此一隊將來往西康,現在正習藏文。他們多數無父母,毫無掛礙,將來或許是開闢西陲之先鋒也。看見這些人,總覺前途樂觀。

關於店務,弟不敢有所主張。唯依感情說,若遷徙無法,寧可關店也。

調孚兄:芷芬所寄魯集五冊已收到。排較均不壞,看之可喜。山公所寄,不日當亦可到。

“百八課”題目,弟同意尊見。因戲劇部分話多,若附於“曲”, 恐說不暢。所示參考書可弄到,當遵命致之。承詢《國文課本》事,該稿部批本在祥麟處。在漢口謄清原只三冊,第六冊並未繕寫。此間天氣白天較熱,但室內亦不過九十一度。間總可以睡得著,不致汗流滿身。人均謂重慶熱天難受,今親試之而不然。此間今年初有冰棒。勖成、研因、楚材及我家幾個小孩出次集股,在校內販賣冰棒鮮橘水,供住在校內之二百多人消費。前天結算,三星期內居然有了十分之二的紅利,可謂大好生意。然一部分戰區教師今來入實驗教育訓練班者殊可憐,某日有五人生病,醫生由教部出,開了五張藥方,其四張均棄而未用,因藥費須自理,而此四人無錢。其一人願意自己買藥,但以皮夾子示辦事人,

①渝滬通信:為作者與開明書店同人及親朋好友1938年1月1938年10月通信。

中間只有一塊錢耳。說起這個訓練班,可笑亦可嘆。原來有李步青者,前為中華編輯,

與顧蔭亭至好,他創一“卡片識字教學法”,本無足奇,國小亦多用之,即以實物與卡片同時認識之法也。而彼夸言用彼之法,初級四年課程可縮至兩年教畢。顧蔭亭聞之,以為了不得,即令在漢口辦一訓練班,招戰區教師訓練之。受訓者廿多人,用去一萬元。今來重慶開第二班,另定預算為七千元。一切均衙門氣派,不憚糜費。李自己已三百元一月,一子一媳掛名為指導,月各八十元。而所講毫無道理,聽者生厭,唯利其有廿元生活費,即亦勉強在那裡坐坐。往作一次臨時演講,得車馬費十元,七千元之浪費中,弟亦有分贓之嫌矣。弟嘗語研因,謂我們應對此公開炮,不可再讓他往他處開第三個訓練班。研因對此固不滿,而只笑笑而已。

所陳已多,即此為止。即頌諸翁康泰,諸府安吉。

第二十四號[八月廿七日]

丐、村、伯、調諸翁均鑒:

弟鈞上八月七日上午九時

盼來書不得,意者被擊落之“桂林號”中有公等賜信也。近二十天間,為諸人之病所攏,心緒不佳。先是三官病痢,西醫中醫共看三次,迄見效,其形消瘦,四肢骨出,如照片之難童。最近購得與“藥特靈”相似之“安痢命”服之,始漸見愈。此間“藥特靈”二十五粒瓶裝賣七塊半,且存貨已無多,“安痢命”則較便宜,每粒二角。三官病作後數日,數子亦發熱腹瀉。延中醫診之,雲非痢而為濕,居然一帖即愈,今已復原。昨日午後,墨林忽腹痛發熱,至夜而瀉,一夜六七次,熱度升至三十九度七。今晨熱少退,瀉亦漸止。她不要看醫生,即取滿子這藥方自為加減,刻小墨出去買藥尚未回。“安痢命”可治一切腹瀉症,亦令小墨買若干粒,按時服之。此間近日大熱,胃腸病盛行,至可憂慮。觀報紙記載,知今年各地皆流行痢疾,似上海頗盛。

昨日陳通伯來訪,欲招弟往武大教基本國文十二時。武大在樂山,雲其地生活較便宜。弟為生計計,自宜允之(打下折扣,實得二百元)。然一則有違不為大學教師之素願;二則為上課而看書預備,實不勝其煩;三則又要搬一次家,麻煩之至;四則二官、三官又須換學校(把他們留在重慶不放心):有是數者,未能驟決,答以且容考慮。而墨林與小墨、二官之意見則均傾向於應聘。公等試為代謀,去乎,不去乎?陳君托代邀予同,今致予同一箋,乞轉去為感。無論如何,請予同覆弟一信,以便交代。

戴應觀亦借住在我校內,同舍一個多月,前日方知之。彼亦有老母、妻、子,南京之家或未毀,杭州之家已無望,觀其態度似亦泰然。彼囑向諸翁致候。老舍、老向、何容、蓬子、王平陵來此,上星期日晤見,快敘半天。老舍忠貞熱忱,大可欽佩。

頡剛仍未來,杳無音信。韜公、柳君同在此辦三日刊。巴蜀於下月十日開學。三官已考取六年上期。小墨已考取國立中央藥學專門學校,入學與否未定,如考取大學則寧入大學。

匆匆不盡,即請

秋安。

弟鈞上八月廿七日上午九點半

(原載1982年《收穫》第6期)

《嘉滬通信》選錄

嘉滬通信

第五號[一月三十一日]

丐翁賜鑒:

手示敬悉。詩詞意境蕭瑟,弟初不自覺,今諸公皆以是為言,覆按之果然。弟心性簡單無殊於三官,於外界一切鮮察其究竟,於未來之日亦不為預想。此在骨子裡近於悲觀,遂發而為蕭瑟之音,未可知也。然感情上不甚喜蕭瑟,以後當徐徐改之。

承示向公司提出停薪聲明,高懷公義,至深欽佩。洗、村諸公惠書,言已勉依尊旨,想必為之一快。時勢如此,友好無多,開明一局非獨營利,亦以氣類之相合,遂團結逾十載,而此團結中之幾個人固莫不願翁身心安愉也。老大云云,正不必掛懷。弟近亦“視茫茫而發蒼蒼”,然只在寫信時偶爾提及,平時不復管他。此或足征其識類童稚,然頗欲以是為翁勸也。

詢善、滿婚事,並示變通辦法,而諸翁亦有從早舉行之議,讀之感甚。婚禮自當從簡,而亦不可過於草草。在嘉請客,同事、學生取其接近者邀之,而孟實、欣安與我兩家為熟友,可為證婚。至上海、上虞、蘇州親友,似可留待他日弟家東歸時再說。現在尚示能定日期者,一須由醫生為小墨檢驗身體,二須將寓所搬動一下(現在寓所無可為新房之房間),三須添置一些衣物器用。俟此三者畢舉,即當選定日期,馳書奉告。唯念結婚而後,或不免即有生兒育女之事,此在青年新娘實非佳運,而家庭之中亦且增事不少。弟雖通脫,猶不能莊顏而與語生育節制,以此不無躊躇。謬妄之想,翁或笑這乎?

滿子忠厚之至,與我們共處年余,弟益見其可愛。跑路既多,識見大有長時。近且翻譯小說、創作小說以外閱讀東華所編國文教本,每日並寫日記,如是久之,筆下必能順適。今日彼寄一信往白馬湖,問候其嫂(紹興與此間郵遞可通,亦不過一個月耳)。對於父母時時縈念,聞常有到家之夢。衣特由祥麟兄自渝轉寄者,今尚未到。川省寄包裹本難計算時日,想不致遺失。夏師母近況如何?不特滿子,墨林等亦深懷念,以後賜示希一敘焉。

頌

潭吉

弟鈞上一月卅一日午後

(原載1983年《收穫》1期)

①嘉滬通信:為作者與開明書店同人及親朋友好1938年11月至1939年9月通信。

以畫為喻 咱們畫圖,有時候為的實用。編撰關於動物植物的書籍,要讓讀者明白動物植物外面的形態跟內部的構造,就得畫種種動物植物的圖。修建一所房屋或者布置一個花園,要讓住在別地的朋友知道房屋花園是怎么個光景,就得畫善於這所房屋這個花園的圖。這類的圖,繪畫動機都在實用,讀者看了,明白了,住在別地的朋友看了,知道了,就完成了它的功能。

以畫為喻

這類圖決不能隨便亂畫。首先要把畫的東西看行明白,認得確切。譬如畫貓罷,它的耳朵怎么樣,它的眼睛怎么樣。你\如果沒有看得明白,認得確切,怎么能下手?隨便畫上豬的耳朵,馬的眼睛,那是個怪東西,決不是貓;人家看了那怪東西的圖,決不能明白貓是怎樣的動物。所以,要畫貓就得先認清貓。其次,畫圖得先練成熟習的手腕,心裡想畫貓,手上就得畫成一隻貓。像貓這種動物,咱們中間誰還沒有認清,可是咱們不能人人都畫得成一隻貓;畫不成的原因,就在於熟習的手腕沒有練成。明知道貓的耳朵是怎樣的,眼睛是怎樣的,可是手不應心,畫出來的跟知道的不相一致,這就成豬的耳朵馬的眼睛,世者什麼也不像了。所以,要畫貓又得練成從心所欲的手段。

咱們畫圖,有時候並不為實用。看見一個老頭兒,覺得他的軀幹,他的面部的器官,他的蓬鬆的頭髮跟鬍子,線條都非常之美,配合起來,是一個美的和諧,咱們要把那美的和諧表現出來,就動手畫那個老頭兒的像。走到一處地方,看見三棵老柏樹,那高高向上的氣派,那倔強矯健的姿態,那蒼然藹然的顏色,都仿佛是超然不群的人格的象徵,咱們要把這一點感興表現出來,就動手畫那三棵老柏樹的圖。這類的圖,繪畫的動機不為實用,可以說無所為。但也可以說有所為,為的是表出咱們所見到的一點東西,從老頭兒跟三棵老柏樹所見到的一點東西——“美的和諧”、“仿佛是超然不群的人格的象徵”。

這類的圖也不能隨便亂畫。第一,見到須是真切的見到。人家說那個老頭兒很美,你自己不加辨認,也就跟著說那個老頭兒很美,這就不是真切的見到。人家都畫柏樹,以為柏樹的挺拔之概值得畫,你就跟著畫柏樹,以為柏樹的挺拔之概值得畫,這就不是真切的見到。見到不真切,實際就是無所見;無所見可是還要畫,結果只畫了個老頭兒,畫不出那“美的和諧”來;只畫了三棵老柏樹,畫不出那“仿佛是超然有群的人格的象徵”來。必須要把整個的心跟事物相對,又把整個的心深入事物之中,不僅認識它的表面,並且透達它的精蘊,才能夠真切地見到些什麼。有了這種真切的見到,咱們的圖才有了根本,才真箇值得動起手來。第二,咱們的圖既以咱們所見到的一點東西為根本,就跟前一類的圖有了不同之處;前一類的圖只須見什麼畫什麼,畫得準確就算盡了能事;這一類的圖要表現出咱們所見到的一點東西,就得以此為中心,對材料加一番選擇取捨的工夫;這種工夫如果做得不到家,那么雖然確有見到,也還不成一幅好圖。那老頭兒一把鬍子,工細的畫來,不如粗粗的幾筆來得好;那三棵老柏樹交結著的丫枝,照樣的畫來,不如刪去了來得好;這樣的考慮就是所謂選擇取捨的工夫。做這種工夫有個標準,標準就是咱們所見到的一點東西。跟這一點東西沒有關係的,完全不要;足以表出這一點東西的,不容放棄;有時為了要增加表出的效果,還得以意創造,而這種工夫的到家不到家,關係於所見的真切不真切;所見越真切,選擇取捨越有把握,有時幾乎可以到不須思索的境界。第三,跟前邊說的一樣,得練成熟習的手腕。所見在心,表出在手腕,手腕不熟習,根本就畫不成圖,更不用說好圖。這個很明白,無須多說。

以上兩類圖,次序有先後,程度有淺深。如果畫一件東西不會畫得像,畫得準確,怎么能在一幅畫中表出咱們所見到的一點東西?必須能畫前一類圖,才可以畫後一類圖。這就是次序有先後。前一類圖只憑外界的事物,認得清楚,手腕又熟,就成。後一類圖也憑外界的事物,根本卻是咱們內心之所見;憑這一點,它才成為藝術。這就是程度有淺深。這兩類圖咱們都要畫,看動機如何而定。咱們要記載物象,就畫前一類圖;咱們要表出感興,就畫一類圖。我的題目“以畫為喻”,就是借圖畫的情形,來比喻文字前一類圖好比普通文字,後一類圖好比文藝。普通文字跟文藝。咱們都要寫,看動機如何而定。為應付實際需要,咱們得寫普通文字;如果咱們有感興,有真切的見到,就得寫文藝,普通文字跟文藝次序有先後,程度有淺深。寫不來普通文字的人決寫不成文藝;文藝跟普通文字原來是同類的東西,不過多了咱們內心之所見。至於熟習的手腕,兩方面同樣重要;手腕不熟,普通文字跟文藝都寫不好。手腕要怎樣才算熟?要讓手跟心相應,自由驅遣文字,想寫個什麼,筆下就寫得出個什麼,這才算是熟。我的話即此為止。

1943年6月5日作(初收《西川集》,1945年1月,重慶文光書店)

談成都的樹木 前年春間,曾經在新西門附近登城,向東眺望。少城一帶的樹木真繁茂,說得過分些,幾乎是房子藏在樹叢里,不是樹木栽在各家的院子裡。山茶、玉蘭、碧桃、海棠,各種的花顯出各種的光彩,成片成片深綠和淺綠的樹葉子組合成錦繡。少陵詩道:“東望少城花滿煙,百花高樓更可憐”,少陵當時所見與現在差不多吧,我想。登高眺望,固然是大觀,站到院子裡看,卻往往覺得樹木太繁密了,很有些人家的院子裡接葉交柯,不留一點兒空隙,叫人想起嚴譯《天演論》開頭一篇里所說的“是離離者亦各盡天能,以自存種族而憶,數畝之內,戰事熾然,強者後亡,弱者先絕”,簡直不像布置什麼庭園。為花木的發榮滋長打算,似乎可以栽得疏散些。大概種樹栽花離不開繪畫的觀點。繪畫不貴乎全幅填滿了花花葉葉。畫面花木的姿態的美,加上所留出的空隙的形象的美,才成一幅純美的作品。滿院子密密滿滿儘是花木,每一株的姿致都讓它的朋友攪混了,顯不出來,雖然滿樹的花光彩可愛,或者還有香氣,可是就形象而言,那是毫無足觀了。栽得疏散些,讓粉牆或者迴廊作為背景,在晴朗的陽光中,在澄徹的月光中,在朦朧的朝曦幕靄中,玩賞那形和影的美,趣味必然更多。

談成都的樹木

根據繪畫的觀點看,庭園的花木砂如野間的老樹。老樹經歷了悠久的歲月,所受自然的剪裁往往為專門園藝家所不及,有的竟可以說全無敗筆。當春新綠蘢,生意盎然,入秋枯葉半脫,意致蕭爽,觀玩之下,不但領略他的形象之美,更可以了悟若干人生境界。我在新西門外,住過兩年,又常常往茶店子,從田野間來回,幾株中意的老樹已成熟朋友,看著吟味著,消解了我的獨行的寂寞和疲勞。

說起剪裁,聯想到街上的那些泡桐樹。大概由於街兩旁的人行道太窄,樹幹太貼近房屋的緣故,修剪的時候往往只顧保全屋面,不顧到損傷樹的姿態,以致所有泡桐樹大多很難看。還有金河街河兩岸以及其他地方的柳樹,修剪起來總是毫不容情,把去年所有的枝條全都鋸掉,只剩下一個光光的拳頭。我想,如果修剪的人稍稍有些畫家的眼光,把可

以留下的枝條留下,該會使市民多受若干分之一的美感陶冶吧。少城公園的樹木不算不多,可是除了高不可攀的楠木林,都受到隨意隨和的摧殘。沿河的碧桃的芙蓉似乎一年不如一年了,民眾教育館一帶的梅樹,集成圖書館北面的十來株海棠,大多成了畸形,表示“任意攀折花木”依然是遊人的習慣。雖然遊人甚多,尤其是晴天,茶館家家客滿,可是看看那些“刑餘”的花樹以及亂生的灌木和草花,總感到進了個荒園似的。《牡丹亭·拾畫》出的曲文道“早則是寒花繞砌,荒草成窠”。讀著很有蕭瑟之感,而少城公園給人的印象正相同。整頓少城公園要花錢,在財政困難的此刻未必有這么一筆閒錢。可是我想,除了花錢,還得有某種精神,如果沒有某種精神,即使花了錢恐怕還是整頓不好的。

一九四五年三月五日作

(原載1945年3月《成都市》創刊號)

《東江歸行日記》①選錄

三日(星期四)黎明即開船,雨已止矣。十時後過秦良玉石寶寨。巨石矗立,倚石建層樓,愈上愈小,凡八層,最高處有一亭。下午四時半抵萬縣,歇於西山公園下。沿岸石障有三層樓高。仰望公園,見鐘樓樹木。

下午將“少年”二月號之第二批稿整理畢,預備明日付郵。自萬縣轉重慶,再從重慶航寄上海,大約十日可達。諸人皆上岸,作與墨與母親守船。

聞明日將停泊一天,船主欲借錢買米買煤,芷芬允代為購入,不借與現款,以免多生枝節。

四日(星期五)晨起見晴光照江山,心神舒爽。諸人皆登岸入城游觀。余致書調孚,寄“少年”文稿,兼告途次略況。遂與三官上岸,坡子至多,不免腿痠。入西山公園。卉木頗茂密,山茶將開,梅亦含苞。園址頗廣,未之週遊。鐘樓聳峙,建築甚工。入城(並無城牆),尋郵局,寄信。見《川東日報》,言國民黨政府所提避免衝突條件,中共已允接受。大約政局或可有轉機。

食豆絲一碗,買湯圓返舟,分餉留舟中諸人。晴光一艙,怡然於懷。

飯後,與三官再度登岸,浴於浴室,竟體舒爽。有一大溪,不知何名,此時水落,急湍自巨石下,猶轟轟作響。溪上見兩橋,一曰萬安橋,系新式;另一橋穹形甚高,橋面建屋,工整精妙,頗可賞玩。四時返船。下坡時小腿痠痛,徐徐移步,三官扶之。萬縣市廛之盛,人口之眾,信可稱川東大邑。

今日兩度登岸,在作實為勉力,憊已。小飲進餐後即睡。例當余守夜,僅醒覺數回而已。芷芬亦值班,但亦鼾睡。

五日(星期六)我店之另一船,離渝時即了覺艙中漏水。(最低處曰太平艙,看水即看太平艙。)近日滲入漸多,昨夕去水五六回。於 ①東江歸行日記:為作者1945年12月25日至1946年1月9日從重慶返歸上海的長江航行日記。此處諸篇記於1946年1月3日至9日0。

是乘者憂心,擬再停泊一天,以觀究竟。至八時,仍決定同開。午後過興隆重灘,水勢至急,波浪激盪,一時諸人情緒緊張。三時歇雲陽。城市尚大,其高不如萬縣。對江有張飛廟,又有睡仙樓,供呂洞賓。余未登岸,斟酒獨酌,後與舟人尤姓及知伊同飲。

有人傳言去雲陽四十里許,昨日有行舟遭劫掠,聞之各懷戒心相約明日諸船同開,亦猶行路結伴之意。

自重慶開船後,遇縣城即發電致重慶上海,告平安。

六日(星期日)六時開船,曉風甚厲。望前顧後,行船不下十艘。激灘漸多,時時有風聲浪聲邪許聲轟然雜作。晌午風益急,船不能時,泊於沙灘一時許。余乃飲酒,酒後酣睡兩時許,醒來日已斜。五時歇奉節。

我店之另一船途中與軍糧船相撞。損船舷一板。檢視之,後艙入水甚多,貨物浸濕,余與三官之書三簍在內。舟中人皆惶懼,雲不改復乘此,。租時欲易船,勢不可能,議論紛紛,迄不得。余主張以後開船時,彼舟之人聚於我舟,停泊時仍歸宿。且這三峽,到達宜昌再作計較。第三舟損一舵,緣過灘時用力過驟,不勝水力,遂至損壞。而我舟

亦於停泊時折一前端之大棹。川江行舟之險,今乃親嘗之。

七日(星期一)今日不開船,三船皆動工修整。余之主張,彼舟之人表示同意,雲至此亦唯有如是。明日開行,只得老小五十餘人擠坐一艙,如在公路上乘卡車矣。

九時許,同舟多數人出發游白帝城,余未往。遠望夔門,高山莽莽,

頗為壯觀。白帝城可見,高僅及高山之三分之一。下有白煙叢起,雲是鹽灶煮。水落之時,沙灘有鹽泉湧出,取百煮之。一年中可煮四個朋。據云鹽質不多,而費燃料殊甚。

午後一時,游白帝城者歸來。謂其地距城十餘里,循山腰而往,至

半山始有石級。石級凡四百餘,乃至期顛。昭烈廟無可觀,而地勢絕勝,俯瞰灩澦堆,對望夔門,平眺峽景,皆為勝覽。然往回奔走,眾皆疲勞。三午亦由小墨三官抱之往,歸來由二們邱君與陳君抱持,亦可記也。

三時,與芷芬清華等入城。城如山野小邑,人口無多,市肆不盛。

見有產科醫生黃俊峰懸牌,系吳天然之同學,昔嘗往來。入訪之,告以天然已去世,未坐定即言別。購酒與零食而歸。有賣梳子筷子者,木質白潤如象牙,各購若干。飲酒,飯畢即就睡。

八日(星期二)晨七時後開船。另一船昨經修理,滲水已甚少。

諸人以為移乘我舟,未免擁擠,索性不移動矣。經白帝城下,仰望亦復巍然。灩澦堆兀立水中,今非如馬如龜之時,乃如盆景湖石。夔門高高,真可謂壁立。石隙多生紅葉小樹。朝陽斜照於峽之方,襯以煙霧,分為層次,氣象浩茫。風甚急,泊於夔門壁下避風。

小墨、三官等爬亂石而上,撿石子,色彩紋理均平常,無如樂山所撿者。又有木片,亦經水力磨洗成圓形,略如鵝卵石,蓋不知何年何月覆舟之遺骸也。

停舟二時許復開。大約於下午二時,瞿塘峽盡。復歷激灘數處,四時抵巫山,泊岸。人金入城游觀,舟中肖靜,余遂獨酌,竟醉。進飯畢,即倒頭而臥。半夜醒來,灘聲盈耳。

九日(星期三)六時半開船。入巫峽,山形似與昨所見有異,文字殊難描狀。水流時急時緩,急處舟速不下小汽輪,緩處竟若不甚前進。舟人言巫峽九十里,行約三十里,風轉急如昨日,且有小雨,船不易進,復泊岸。

左邊連峰疊嶂,以地圖按之,殆即是巫山十二峰。以畫法言,似諸峰各各不同。畫家當此,必多悟入。而我輩得以臥遊巫峽,此臥遊系真正之臥遊,亦足自豪。

泊舟二時許,再開。行不久,泊碚石。地屬巫山縣,系川鄂交界處。我店另一舟先泊岸,我舟在後數百丈。忽見彼舟之人紛紛登岸,行李鋪蓋亦歷亂而上,疑遇暴客。舟人見此情菜,斷為船漏。及靠近問詢,則知駕長不慎,觸岸旁礁石者兩次,水乃大入。此駕長好為大言,自誇其能,而舉動粗忽,同人時時提心,今果出事。猶幸在泊岸之際,若在江心,不堪構想。於是眾往搶救行李與貨品,亞南、亞平、小墨、三官、兩邱君皆頗奮其勇力。書籍浸濕者殆半,非我店之物,而余與三官之書則有三四包著濕,即曬乾可看,書品已不存矣。逮貨物取出,水已齊舷,下擱礁石,不復沉。

張公所派壯丁七八人看守貨物,且為守夜。舟中之人則由張公所介紹一人家,以屋三間留宿。晚飯後商量善後,決依船主之意,破船修好再開,唯不乘人而裝貨,人則悉集我舟,且到宜昌再說。乘舟十餘日,意已厭倦,又遇此厄,多數人意皆頹唐。唯願此後一路順利,不遇他險耳。

今夜余守上半夜,倚枕看谷崎潤一郎之《春琴抄》終篇。篷上淅瀝有雨點,風聲水聲相為應和。身在巫峽中,獨醒聽之,意趣不可狀。

(原載1981年<大地>第1期、第3期)

牛 在張下住的幾年裡,天天看見牛。可是直到現在還像顯現在眼前的,只有牛的大眼睛。冬天,牛拴在門曬太陽。它躺著,嘴不停的磋磨,眼睛就似乎比忙的時候睜得更大。牛眼睛好像白的成分多,那是慘白。我說它慘白,也許為了上面網著一條條血絲。我以為這兩種顏色配合在一起,只能用死者的寂靜配合著弔喪者的哭那樣的情景來相摹擬。牛的眼睛太大,又鼓得太吭,簡直到了使你害怕的程度。我進院子的時候經過牛身旁,總注意到牛鼓著的兩隻大眼睛在瞪著我。我禁不住想,它這樣瞪著,瞪著,會猛的站起身朝我撞過來。我確實感到那眼光里含著恨。有時候我留心看它將會有會么舉動,可是只見它呆呆地瞪著,我覺得那眼睛裡似乎還有別的使人看了不自在的意味。

牛

我們院子裡有好些小孩,活潑,天真,當然也頑皮。春天,他們撲蝴蝶。夏天,他們釣青蛙。穀子成熟的時候到處都有油蚱蜢,他們捉了來,在灶堂里煨了吃。冬天,什麼小生物全不見了,他們就玩牛。

有好幾回,我見牛讓他們惹得發了脾氣。它繞著拴住它的木樁子,一圈兒一圈兒的轉。低著頭,斜起角,眼睛打角底下瞪出來,就好像這一撞要整個天地翻個身似的。

孩子們是這樣玩的:他們一個個遠遠的站著,撿些石子朝牛扔去。

起先,石子不怎么大,扔在牛身上,那一搭皮膚馬上輕輕的抖一下,像我們的嘴角動一下似的。漸漸的,撿來的石子大起來了,扔到身上,牛會掉過頭來瞪著你。要是有個孩子特別膽大,特別機靈,他會到竹園裡找來一根毛竹,伸得遠遠的2撩牛的尾巴,戳牛牛的屁股,把牛惹起火來。可是,我從未見過他們撩過牛的頭。我想,即使是小孩,也從那雙大眼睛看出使人不自在的意味了。

玩到最後,牛站起來了,於是孩子們轟的一聲,四處跑散。這種把戲,我看得很熟很熟了。

有一回,正巧一個長工打院子裡出來,他三五光景了,還像孩子似的愛鬧著玩。他一把捉住個孩子,“莫跑,”他說,“見了牛都要跑,改天還相吃應稼飯?”他朝我笑笑說,“真的,牛消怕得。你看它有那么大嗎?它不會撞人的。年的眼睛有點不同。”

以下是長工告訴我的話。“比方說,我們看見這根木頭樁子,牛眼睛看來就像一根天柱。比 方說,一塊田十多畝,牛眼睛看來就沒有邊,沒有沿。牛眼睛看出來的東西,都比原來大,大許多許多。看我們人,就有四金剛那么高,那么大。站到我們跟前它就害怕了,它不敢倔強,隨便拿它怎么樣都不敢倔強。它當我們只要兩個指頭就能捻死它,抬一抬腳趾拇就能踢它到半天雲里,我們哈氣就像下雨一樣。那它就只有聽我們使喚,天好,落雨,生田,熟田,我們要耕,它就只有耕,沒得話說的。你先生說對不對,幸好牛有那么一雙眼睛。不然的話,還讓你使喚啊,那大的一個,力氣又蠻,踩到一腳就要痛一好幾天。對了,我們跟牛,五個抵一個都抵不住。好在牛眼睛看出來,我們一個抵它十幾個。”

以後,我進出院子的時候,總特意留心看牛的眼睛,我明白了另一

種使人看著不自在的意味。那黃色的渾濁的瞳仁,那老是直視前方的眼光,都帶著恐懼的神情,這使眼睛裡的恨轉成了哀怨。站在牛的立場上說,如果能去掉這雙眼睛,成了瞎子也值得,因為得到自由了。

(原載1946年12月<新文化>2卷11、12期合刊)

1948年6月《日記》選錄四日(星期五)注杜老《無家別》一首,居然完畢。

中午,偕均正、祖璋、知伊至海軍青年會,應王天一之招宴。王君原辦雜誌曰《科學大眾》,現又擬辦出版事業,專出科學書籍。並將增出兩種雜誌,一為醫學,一為農學,其銳進之意甚可佩,邀我四人,蓋欲有所討教,並請均正、祖璋經常為作文耳。

返店,芷芬以其親戚租我青石弄房屋之陳叔平之來信見示。書中言我屋空關之一間被人占住云云。蘇州近到戰場退回之軍人不少,滾繡坊一帶人家,有空屋者均補充強占。余聞之,初頗不快,既而思抗戰期間,此屋亦曾遭此命運,今不過其延續耳。唯余近來頗思明年返蘇居住,今若此,恐未必能實現矣。

美國扶植日本,頗為積極。我國除政府外,幾乎無不反對,而學生間情緒尤激昂。晚報載司徒大使發表書面談話,謂我國人若此,此將引起不幸之後果,頗含恫嚇之間民。是何言歟!美國與我政府一致,與我人民為敵,即十年前之日本也。夜間聽書一回,聽崑曲《望張》《遊園》兩齣。

九日(星期三)高祖文來,商共同具名,對美國大使司徒雷登之聲明書(斥我國學生反美,自言美國並無扶助日本恢復其軍事與經濟侵略勢力之意

未厭集封面

未厭集封面

未厭集封面

未厭集封面