基本介紹

- 中文名:曾散

- 國籍:中國

- 民族:漢族

- 出生地:湖南宜章

- 出生日期:1986年10月

- 職業:作家、主編

- 畢業院校:湖南師範大學

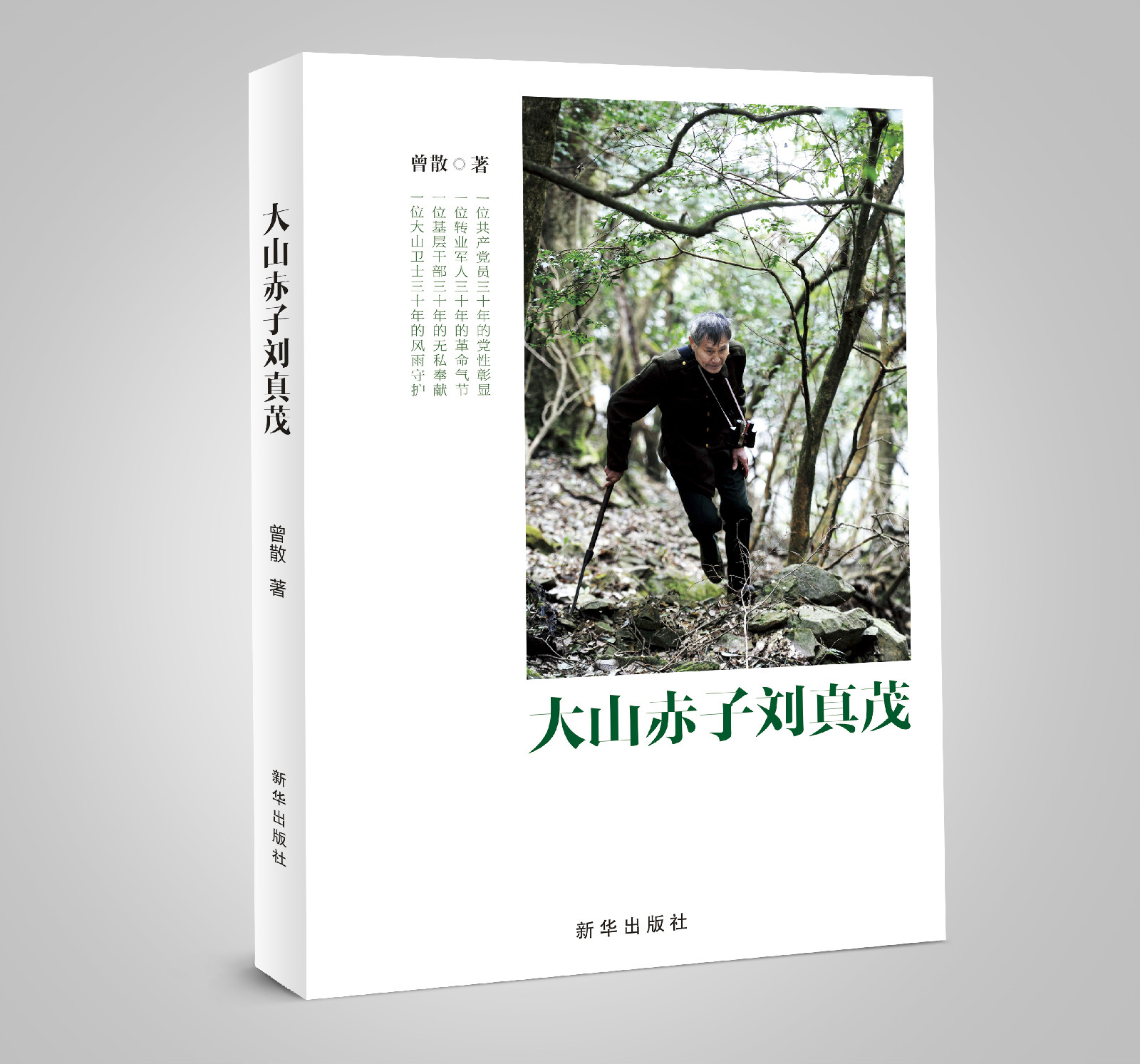

- 主要成就:《大山赤子劉真茂》

《第一軍規》 - 代表作品:《第一軍規》《大山赤子劉真茂》《在河之洲》《歲碎念》

簡介,報導,青年作家曾散獅子口大山采寫劉真茂事跡,曾散新書主人公介紹——劉真茂,推薦,評論,作品,散文《在河之洲》,散文《老朱》,詩歌《清明(二首)》,語錄,

簡介

曾散,男,1986年10月出生於湖南宜章,現居長沙。中國作家協會會員、中國報告文學學會會員,魯迅文學院第三十三屆中青年作家高研班學員,毛澤東文學院首批簽約作家,湖南省報告文學學會副秘書長。作品發表於《文藝報》《中國報告文學》《湖南日報》等報刊,出版有作品集《歲碎念》《在河之洲》、長篇報告文學《大山赤子劉真茂》《第一軍規》等著作。《大山赤子劉真茂》被中央文明辦表彰,《第一軍規》被中宣部、國家新聞出版廣電總局評為“2017年主題出版重點出版物”。

2007年出版作品集《歲碎念》,2012年出版作品集《在河之洲》,2015年新創作的長篇報告文學作品《大山赤子劉真茂》由新華出版社出版,先後主編多部(期)書刊,舉辦個人講座數十場。

《大山赤子劉真茂》新書首發式在郴舉行

《大山赤子劉真茂》新書首發式在郴舉行 長篇報告文學《大山赤子劉真茂》封面圖

長篇報告文學《大山赤子劉真茂》封面圖 作者曾散(左)向郴州市圖書館捐贈新書

作者曾散(左)向郴州市圖書館捐贈新書報導

曾散深入獅子口大山采寫劉真茂先進事跡

曾散深入獅子口大山采寫劉真茂先進事跡青年作家曾散獅子口大山采寫劉真茂事跡

紅網宜章訊(記者 谷志健 通訊員 曾凡春)2013年8月至9月期間,湖南省青年作家曾散來到獅子口大山對宜章縣“大山衛士”劉真茂同志進行了深入採訪,並為其創作一部長篇報告文學。

1986年生於宜章縣平和鄉的曾散,現為湖南省作家協會會員,出版過《歲碎念》、《在河之洲》等多部文學作品。劉真茂的事跡被報導後,曾散深受感動,便一直想把劉真茂的事跡寫成一部報告文學作品。2013年8月初,他專程回鄉深入獅子口大山與劉真茂老人零距離接觸,與其同吃同住,同勞作同巡山,親身體驗劉真茂守護山林的艱苦生活點滴並詳細記錄他的感人事跡。

曾散說:“通過一個多月的大山生活體驗和采寫,挖掘了很多劉真茂鮮為人知的感人故事,讓我深刻感受到一位共產黨員30年的精神守望、一位轉業軍人30年的革命氣節和一位基層幹部30年的無私奉獻。”

獅子口大山的雲海日出(曾散 攝影)

獅子口大山的雲海日出(曾散 攝影)曾散新書主人公介紹——劉真茂

劉真茂,男,1947年4月生,1965年參軍,1966年11月入黨,湖南省宜章縣長策鄉原武裝部長、獅子口大山義務護林員,被譽為新時代的“活雷鋒”。自1983年開始,劉真茂守護獅子口大山已30年。獅子口大山位於湘粵贛三省交界處,這是一片“生命綠洲”,擁有35萬畝原始森林、7萬畝草山以及種類和數量都十分可觀的珍稀動植物資源。

劉真茂先後榮獲“全國創先爭優優秀共產黨員”、“中國網事·感動2012”年度十大人物、第四屆全國道德模提名獎、第六屆“母親河獎”、全國首屆“雷鋒獎”湖南省唯一獲獎者、中共湖南省第十屆黨代會代表、湖南省優秀共產黨員、第四屆湖南省道德模範、湖南省“楊善洲式好黨員好乾部”、中共郴州市第四屆黨代會主席團成員、首屆郴州市道德模範、郴州市優秀共產黨員、宜章縣“大山衛士”、宜章縣優秀共產黨員等榮譽稱號。

曾散與劉真茂一同巡山途中

曾散與劉真茂一同巡山途中推薦

《在河之洲》封面

《在河之洲》封面曾散的這些文章,非常鮮明的表達了自己的情愫,我在讀這些作品的時候,就深深地感受到,作者不造作,不矯揉,總是按照生活本身的樣子去寫,從生活出發,抒發生活中的情感,又回到生活中去。這樣的作品,相信也會引起許多讀者的共鳴。

——梁瑞郴(國家一級作家、湖南省作家協會副主席、毛澤東文學院院長)

本書充分展示了青年作家曾散的創作實力,能採用多種文本進行創作,這本身就很難得。他的文字美好且明亮,像一朵絢麗的火花,總是在婉轉外給人驚鴻一瞥的感受。

——廖靜仁(國家一級作家、湖南省文史館館員)

讀曾散的《在河之洲》,我們能深切的感受到這位心懷夢想的男孩對生活的熱愛,對文學的迷戀,對理想的追求。願他往後的創作人生路永葆青春,永葆激情,永葆美麗。

——余艷(國家一級作家、湖南省作家協會組聯部主任)

讀《在河之洲》,深感曾散是一個青春的歌者。他以熾烈的情感升華了歲月的沉澱,用詩意的筆墨留駐了生命的華美。痛或者傷懷,原本都會在涅槃里化為燦爛的羽光,或許,這就是真正的成長。

——陳新文(作家、書法家、湖南文藝出版社副社長)

文章之貴在於求真,貼著生活和時代寫作;文章之妙在於點睛,既是發現美的存在,也是挖掘美的元素,更是呼喚美的到來。我在青年作家曾散的作品中讀到了真性情和美的價值。

——野狐(作家、書法家、暢銷書《幕後新聞》、《狼虎之年》作者)

曾散的散文,散發出強烈的青春氣息,從這些充滿才氣和文采的文章里,我們可以窺見新一代作家的青春和風華!

——雪馬(知名詩人、《藝術村》主編)

曾散新書《在河之洲》首發式現場

曾散新書《在河之洲》首發式現場 曾散新書《在河之洲》首發式現場

曾散新書《在河之洲》首發式現場評論

讀曾散的《在河之洲》

文/朱路正 《在河之洲》封面圖

《在河之洲》封面圖

《在河之洲》封面圖

《在河之洲》封面圖前段時間,學生曾散送我一本他的個人作品集《在河之洲》,因忙於工作和家庭瑣事,今天才讀完。覺得很幸運,雖只教過他一年的高中語文,而自己離開教師崗位又已8年有餘,但他卻仍未忘記我,並在該書出版後的第一時間贈予了一本給我。

曾散是我2002年在宜章七中任教高中語文時的學生,對其總體感覺雖有些模糊,但有些事也能歷歷在目。後來了解到,自高中畢業到長沙求學後,他憑著對文學的那份熱愛與追求,雖年僅26歲,卻已出版《歲碎念》、《在河之洲》兩本作品集,這不得不讓人刮目相看,令人心生欽佩之情,特別是作為曾任教過他的我。

對於我來說,讀曾散的文章,是懷著別一樣的心情去閱讀與感受的,可謂既有種讀學生作文之感,也有種讀作家作品之感。曾散2007年出版的《歲碎念》我未曾讀過,不過那時早已聽聞其人其事其文。今日讀《在河之洲》,讓我對其有了進一步認識與了解,不僅彌補了曾經的些許記憶,而且豐富了現實的真情實感,因為從他的字裡行間,體驗到了他的成長經歷,也感受到了他的社會認知,既觸覺到了那份年輕豪邁的氣息,也感覺到了那份深思熟慮的冷靜,還體驗到了那份忽而狂熱時而寧靜的個性。

《在河之洲》的詩文算不上大作,但它很真實、很樸實,很青春、很勵志,能讓我們跟著他的思緒一起奔跑,一起狂游,快樂著他的快樂,憂傷著他的憂傷。通過作品,讓我看到了一個喜歡聽歌,愛看電影,勤於閱讀,善於挖掘,勇於闖蕩,敢於承擔的他。感受到了類似於他般青春年少的追求與夢想。“人活著要有意義,信念比生命更重要”、“時間是個無情的剝削者,青春被他有借無還”,是他對人生的自我理解與思考。在《關於六一、關於長大》里,他寫到:“白天過後是黑夜,黑夜過了是白天,一道道看得見看不見的輪迴已經讓我麻木不堪疲憊不堪”,對人生多少有點感傷、有點懈怠、有點失望。在《一個季節的落幕》里,他寫到:“我們都應該學著長大,在這個鋼筋混凝土的世界裡,學會冰冷的堅強”,或許不放棄、要堅強,是其內心深處最真實的力量。對於曾經追逐嚮往的愛情,留下的是美好中透露出的悠悠感傷,如在《忘川》里,“心好像缺了一塊,再拼不回來,再不存在,比空白更空白,每一次想起來,其實你都還在,藍色悲哀,流過我的靜脈”、“我做的,是讓你快樂,傾其我所有”,在《左眼裡的愛情》、《不懂愛的季節》、《如煙往事》中,也無不流露出他對愛的感觸,對愛的回憶,對愛的期待,對愛的理解。這些,都能讓我感覺到愛的存在,感覺到青春的存在。而在《不是忘記,用來回憶》里,那些“曾經陪伴著我一起快樂過的人,現在都散落在了天涯,偶爾有聯繫的,或者忽略掉的,都不是我們最初的意思,在時間穿梭的空間裡,忘記變得是件很容易的事了”的字句,讓我在不自覺中重溫自己的國中時光,重樹年少時的理想,也似乎讓自己回到了曾為人師的那段時光,回憶起了那些人那些事那些情。

很感謝他,感謝他的尊重,感謝他的作品,讓我想起了自己曾經的懵懂無知,回到了曾經熱血的青春歲月。真的,歲月是把無形的刀,有時把自己鐫刻得生動形象,有時又把自己刻畫得窮困潦倒。我們總想追尋自己想要的生活,可我們總是覺得漸行漸遠。或許人生就是這樣,既有很多追求之夢,也有很多失敗之痛,既有愛,也有恨,既可能感動別人,也可能感動自己。於是乎我們從反差中來認識自己,認識社會。曾散是喜歡許巍的,從他不少的關於許巍的散文里便可真切感受到。我也是喜歡許巍的,因為我覺得聽許巍的歌能蕩滌人的心靈,只想擁有純淨。不過現實往往不會遷就於你,猶如浮萍,其實遊蕩是另一種生活的開始,就如小橋,其實延伸也是一種難得的享受。

讀曾散的《在河之洲》,讓我感受到了另外一份美、另外一種情。我們都是愛追夢的人,我們每個人都有自己的夢。追夢的途中,我們或許有所收穫,或許一無所獲。現實總是很殘酷,殘酷的讓自己窒息都不成。人生之路,跌倒很正常,站起來需要我們不懈的勇氣和力量,或許,前行才是我們最終不二的選擇罷。真的希望他,能創作出更多好的作品,有機會的話,我將一定好好品讀。

湖南作家網報導曾散出版《在河之洲》

湖南作家網報導曾散出版《在河之洲》作品

散文《在河之洲》

文/曾散

如果說長城是北京的標誌,那么,橘子洲應該就算是長沙的標誌了。都說去了北京,不到長城非好漢,我同樣覺得,來到長沙,不去橘子洲會很遺憾。

來長沙也有好幾個年頭了,但橘子洲頭卻未曾去過,對於這座靜臥在湘江之中已一千六百多年的小島,我對它的認識僅僅停留在眾口相傳的間接感受中。

今年立秋以後,長沙的天氣似乎還沒有幾絲秋意,太陽厲害的幾天,仍是身處火爐的感覺。九月十日的早晨,我似乎從長沙的風信里收到了秋天的來意,風開始送出清爽的感覺,我有一種按耐不住的衝動,等到夕陽把嶽麓山烘托得像染了紅墨一樣,我便從侷促的書屋裡冒了出來,我決定要去嚮往已久的橘子洲走一走。

橘子洲有很多景點值得一看,各色的洋樓和亭台相間,好像把歷史翻到了民國時期。看看那昔日的銀行,斑駁滄桑的牆壁而今塗上新的氣息,如老鷹展翼一般的樓台讓人漸入詩畫裡的鏡頭。漫步江堤,風拂去了前幾日的炎炎熱氣,夾雜著江水汩汩的波濤,我領略到了秋風的詩意,也慶幸在戶外感受長沙“秋”的難能可貴。

橘子洲上的拱極樓是要去看看的。曾看過這么一副對聯,“拱極樓中,五六月間無暑氣;瀟湘江上,二三更里有漁歌”,頗有點憑清風拂面,聞漁舟唱晚的意境,著實讓人神往。穿過一片草坪,走近一看,下面大門緊閉,一問旁邊的工作人員才知,裡面還在修復之中,暫不開放。還未來得及惋惜,熱心的工作人員揚起手往我背後一指,說,去那邊看看吧,青年毛澤東雕像在那邊呢,好高的。看來他把我當做是剛來長沙的旅客了。也對,我就像是個來見久仰大名卻未曾謀面的文友一樣,我的心情就像這腳下的步子,一步要比一步輕快。

掉頭往回走。上一橋,穿過,折下,順著走完一段S型的路程,這就真正進入橘子洲了。

太陽還未下山,仍掛在天邊,不緊不慢地往遠處的嶽麓山靠近,夕陽照在江面,波光粼粼,滿江碎金。風乍起,吹皺一江水。遠處的風吹來,掠過水麵,繼而朝我襲來,帶著陽光的乾燥和水波的濕潤。真要感謝這陣風,讓我在這橘子洲岸邊行走時擁有一份清爽。想起徐志摩的那句詩,“我不知道風從哪個方向吹”,詩人的憂愁我自不具備,但又何妨?涼風有幸,我更幸之。

時雖過秋,這洲上的花仍怒放著,團團簇簇,間雜白色小花,雖不是一步一景,但也足以讓我流連。有人工的痕跡,但也不失自然的匠工。走得近了,才會發現,這個時節的花草,畢竟是比不得春天裡的,總要少點了精神,春天若來此地,想必是奼紫嫣紅、春意盎然。現在橘子洲上的花,就好像四季之中最後的努力開放,花都約好了似的,要趕在冬的嚴寒之前綻放一年裡最後的獻禮。我已經滿足了,在秋天到來的時候,我竟意外地收穫了另一種最美,那便是擠著鬧著也要趕著開放。我要為這種花草的秋勁而鼓掌。

旁邊的草坪里,自動噴水的裝置噴出一條條水線,灑向四周,撞得陽光碎成了一地,在草尖上滾動,在草地里流淌。我看得心癢不已,脫下鞋子跑入其間,當水漫過腳背的那一瞬間,一股難以言喻的清涼從腳底直達心頭,我完全感受到了什麼叫真正的“透心涼”。一條小徑蜿蜒著穿過草坪,隔上十來米,擺放著供人小憩的石凳。我一看,這小小的石凳,卻也做得妙趣橫生,每個石凳都是形態各異的石雕動物,背上托著一塊光溜溜的石板。一路看下來,十二生肖是不可缺少的,中國傳統的麒麟,貔貅,靈龜,金蟾也在其中。順著小路走著,本想數清這一路到底有多少種動物,也好做個以後能夠炫耀的談資,然而一個個出其不意的動物層出不窮,不知不覺就把我的注意力吸引過去。我只得作罷。

走得累了,就往石凳上一坐。抬頭望去,斜暉依舊把天裝扮得很藍,雲絲飄過,就好像嵌入了玉里一般,真想把天空拿在手裡把玩。時間越往夜裡奔去,那玉彷佛要遊動,原來江水茫茫,使得天地之間飄渺著一層層淡淡的薄薄的紗。在這忽隱忽現之間,誰請來了一位美術師似的,一筆筆由濃變淡的妙手,把清新而精緻的寫意掛在天幕上。

夕陽不僅僅是眷戀著橘子洲的,她悄悄地正吻著對岸的嶽麓山。星子般的光輝灑過來,鋪在水面上,半江瑟瑟半江紅。對面幾棟高大的建築物投影在遠處的水面,黑色的影子插在水裡。這一江涌動的金黃,遠處那些斑駁的倒影,是如此的濃墨重彩。記起一個歌名,《夕陽醉了》,此情此景,醉了的又何止夕陽。

時間在我想像時刻的身邊一點點過去。極目望去,青年毛澤東雕像還是不見其影,高低不同大小各異的樹木纏綿沿著江堤遠去,視線的盡頭被暗色擋住,是樹還是建築,不得而知。我加快了腳步。

到了朱張講學處。這是一座依江的木質亭子,靜悄悄地立在我的眼前,其貌不揚,其形不張。這個普通的所在,因為一千年前兩個人的到來而充滿了智慧和靈性。我想,這個地方的運氣實在太好,延綿十里的橘子洲,恰恰是這個地方,不前不後,不左不右,因為一個巧合,一個偶然,因為兩個人的不約而同,被人傳頌了千年。這裡的山石有幸,這裡的江水有幸,一千多年前,它們耳聞目睹了兩位先賢的金玉良言,大家風範。但它們又是值得敬重的。它們靜默著,不曾為有幸而歡欣,這一靜默,就是一千年。這一千年里,有人前來憑弔,前來感受,來了又去了,它們不言不語;有人前來為它們正名,為它們立牌書傳,來了又去了,它們不聞不問。這裡或是熙攘,或是冷清,它們始終冷眼旁觀著,用近乎冷漠的淡定維護著屬於它們的清高。它們用這份清高,守護著那份因偶然而得來的榮耀。也正因為這份帶有聖人氣的固執,如斯澎湃的吾道南來,才有了睥睨大江東去的底氣和氣概。朱熹已逝,張栻已逝,唯獨它們留了下來,它們堅定地保守著聖人的布道,以最永恆的姿態流傳著延續了千年的驕傲。

我走進亭子,扶欄遠眺,清風徐來。耳邊樹葉沙沙,腳底江水嘩嘩,莫不是你們都在頌著當年聖賢的教誨?我迎著風閉目感受著。或許我現在站立的地方,就是當年先哲的立身之處,我臆想著,心底也因這前後相隔千年的巧合而快活起來。

輕輕走出來,我雖帶不走這裡的一片雲彩,但我已知足。

看看時間,天色正慢慢暗下來,太陽已躲到了山後,只留下一條耀眼的尾巴,我快步向洲頭走去。有清風相伴,一路的風光雖好,但我志不在此,也只好待日後再來詳觀吧。

雖無跋涉之苦,但這一路下來,已是夠嗆。沒想到一抬頭,就見到了青年毛澤東頭像!我吁了一口氣,但想起橘子洲的盡頭就在前方不遠處,朝那巨大的石刻一瞥,我又快步走向洲頭。

終於到了。洲的盡處就是湘江,我趴在鐵欄桿上,聽著啪啪作響的江水拍岸,想起當年毛澤東也如我這般“獨立寒秋,湘江北去,橘子洲頭。”不禁豪情陡生。我一直認為,於高山之巔,於大水之濱,最易生豪情。天地的遼遠和廣闊,仿佛一下子填充到了心裡。前輩曾說,心底無私天地寬,反過來也是一樣的。靠在欄桿上,抬眼望去,高大的毛澤東頭像正堅毅地注視過來。問蒼茫大地,誰主沉浮。我想,這樣大氣磅礴的天問,當年的毛澤東也只有在這裡才會問得出來。

我仰望著,一步步向他走去。

上石階,遇望江亭。門旁書對聯一副:西南雲氣來衡岳,日夜江聲下洞庭。橘子洲上開篇之亭,得配神來之筆!江天暮雪雖是無緣得見,但因為這些,我也無憾。

穿過亭子,毛澤東頭像一步步近了。途中遇一大石,上書毛體“指點江山”,黃石紅刻,遒然欲出。不遠處的那張國人無比熟悉的臉,面朝東南。我看不出上面有任何表情,卻又覺得,所有的話語和態度,都已包含在裡面。這樣一個影響中國,影響世界的人物,已經不需要再有任何多餘的表達了。所有的功過,所有的是非,都已如他腳底的濤濤江水,滾滾而去。他站立在這裡,靜靜地俯視著這片曾在他領導下翻天覆地的廣袤土地,一個歷史的創造者,在這裡,成了一位歷史的見證者。外面的日新月異,他看在眼裡,周圍的橙黃橘綠,他看在眼裡,由此以後,永遠不嗔不喜,只是靜靜地看著,看在眼裡,記在心裡。這個熟悉的洲子,他離開了半個世紀,打出了一個新中國,如今,又永遠地回到了這裡。在這裡,他有清風作伴,有江聲為鄰,可以觀花開葉落,可以聞蟲鳴鳥啼。日升月落是他的,江楓漁火是他的,他擁有著這一切,享受著這一切,又放棄著這一切。豁達也好,淡然也罷,一切總歸會被雨打風吹順著江水流去,他站在這裡,望著這裡,對一切擁而不有,受而不用。

不遠處的那棵古樹,那曾是他和夥伴們指點江山的地方。那已歷經了一百八十年的古木,曾分享了他們的激情,見證了他們的崢嶸。它一直就在這裡,看著他離去,又等著他回來。他開闢了一個世界,去過無數的地方,而它一直在這裡,一直在等待,沒移動過半分。它知道,他會回來,因為這裡,有根,它的,還有他的。

天已經黑了,燈光亮了起來,橘黃的光打在他的臉上,我看到了柔和,祥和。順著他的目光望去,遠處是密密麻麻的闌珊燈火,輝煌了整個世界。

我踏上了歸程,腳下踩著的,是他,他們,以及我,我們世代耕耘著守護著的蒼茫大地。

湖南名人網報導曾散出版《在河之洲》

湖南名人網報導曾散出版《在河之洲》散文《老朱》

文/曾散

今早起來的時候,突然想起老朱。

老朱是我高二時的語文老師兼班主任。老朱其實並不老,現在也不過才三十來歲的年紀,這個稱呼的由來我至今都還不知道其真正的出處,有點眾口鑠金的意味,把本來年紀輕輕的朱老師硬生生的喊老了。可能是當時的我們太年輕,一派“文革”時紅衛兵造反的心態,估計是誰發現了朱老師有一點點皺紋或者是一根白髮,但只要抓住一點,不管如何細微,便可無限放大,莫須有是經常的事,何況還真有些許皺紋足以充當鐵證。至此,老朱的名號於是水到渠成,廣泛流傳。

老朱教語文,眼鏡,文藝腔,搖頭晃腦,一一具備且氣質不凡,不說話往那一站,足以讓人猜出他的職業。舊社會的稱呼有種成俗約定,但凡技藝精湛者,人往往在其姓氏之前冠之以職業,譬如泥人張,譬如剪刀王。由此推之,老朱應被稱之為語文朱了。只可惜這樣頗具歷史氣息的名號被我們捨棄了,唯獨對老朱倆字情有獨鐘。

再說一遍,老朱那時並不老,將近而立,但對於這個稱呼,不管願不願意,他也只能接受了。我們喊順了,以致課後碰到他,未及思索,“老”字已然出口,我們靈機一動,頓一下再脫口而出“師”字。好在“老朱”與“老師”只一字之差,機靈一點便相安無事了。每每這時,朱老師總是一笑,嗯的一聲,不置可否。現在想想,當年的我們,陶醉於自我的隨機應變之時,卻不知,或許朱老師早已將我們這一點小心思看穿,只是不說罷了。也或許,防民之口,甚於防川,這一點老朱是深諳的,十七八的小年輕,雖不如眼下的90後非主流,但潮起來,卻又是他們的鼻祖了。

老朱約一米七五的個兒,不好菸酒,長相斯文儒雅,謙謙君子,道貌岸然,當然在這裡是無貶義的。除特殊季節外,老朱經常是西裝加襯衣,皮鞋也總是錚亮且纖塵不染,頭髮一絲不苟,仿佛是時刻為參加政協會議準備著。老朱相貌酷似某位國家領導人,不笑是時候最似。那時教室前的牆角有電視機,晚七點,老朱坐堂,帶領我們準時收看《新聞聯播》,每到那位領導人出鏡,全班瞄瞄電視,再看看老朱,不用比對,便會有竊笑聲從教室的各個角落次第起來。老朱也是以手附後腦勺,會心一笑。

那時我們是輕鬆的。因為高二,跟我們的教室一樣,卡在高一和高三的中間,沒有高一的無知和傻氣,又不似高三的緊張和苦大仇深,天天都是單純地快樂著。老朱的語文課也是輕鬆的,他很少要我們做那些概括中心思想,敘述主要內容的傻事,只是要我們多讀書,讀好書。我們教室隔壁的隔壁便是學校的閱覽室,訂了很多報紙和雜誌,如《雜文選刊》、《雜文月刊》,這兩本雜誌到現在我還沒區分開來,好像是孿生兄弟,齊刷刷地站在面前,難以分辨。還有一本《共鳴》,裡面的若干內容,在當時是不適宜我們看的,但老朱還是鼓勵我們多閱讀一些好的作品。參加工作後又看到這本雜誌,也就越發佩服老朱的膽識和眼光了。

老朱對魯迅是很推崇的,這對我後來深有影響。教材里的魯迅作品,篇篇必講,精講細講,其間也有不少自己的獨到觀點,只是我們當時不懂罷了。當我們與其爭論“孔乙已大約的確已經死了”是否病句的時候,爭論魯迅文章里的那些是錯別字還是通假字的時候,往往誰也說服不了誰。老朱總是漫不經心地原諒我們那些強詞奪理,仍然只是笑笑,末了,說一句,文學上的藝術表現手法留待以後慢慢便能理解。

高一開始,我就偏科了,高二更甚,文理科目好似1923年之後的魯迅兄弟一般分道揚鑣了。那時韓寒的《三重門》正風靡全國,引無數少男少女競折腰,當我目空一切地以韓寒為榜樣之時,也就忽略了老朱的憂心忡忡。老朱還專門為這現象寫了一篇文章讓我們傳閱,標題現在記不清了,但內容大致還有點印象,是以韓寒的文風行的文,說韓寒也是如何偏科之類的事,暗示我們需要各科齊頭並進才能夠考取更好的前程,當然那個時候誰也預測不到韓寒的社會影響會上升到現在這樣的高度。但是回想來老朱的用心良苦卻被我們熟視無睹,真是愧對了老朱的那篇文章。

高三後,高考的壓力日甚一日,語文課即使有老朱也還是失去了原有的輕鬆和趣味,上課時常昏昏欲睡。加之當時英語老師也常把我上英語課的表現匯報給老朱,晚自習的時候老朱便召我到走廊上去談話。我看到他微微搖頭,良久沉默,恨鐵不成鋼吧,但仍會勉勵,可我疾在骨髓,當真司命之所屬,無奈何也。

剛剛高中畢業的那會,時常想起老朱。我寫點文章發在空間裡老朱也還會細心的看完認真的為我點評,寫留言鼓勵我“你的文字不羈而富跳躍性,前衛而潮流,唯情總是根,無論被蒙上淡黃色彩的往昔歲月,還是難以名狀的懵懂情思,純樸卻不幼稚。我想,這應該會是你一個新的起點,一個新的舞台,你褪去稚嫩又未染鉛華……”對於老朱,畢業我總覺得無顏相見,每次聽同學說起舊事,提及老朱,我卻避之不及,好比對著大江的項羽,半步也前行不得。

我們高中畢業一年後,老朱也離開學校去了家鄉隔壁縣工作,有次冬天我出差正好到了那裡,老朱很熱情,說要一起吃晚飯,無奈出於工作未能共進晚餐。後來老朱過來住處與我聊天,談及在學校的點點滴滴總是意猶未盡,直至深夜。還有一次出差到郴州,這時老朱也已經上調市里,我是直接到他辦公室去的,下班後老朱帶我去附近的一家飯店吃飯,他說我現在出了社會就不要拘泥太多,便要了啤酒。那還是第一次敬老朱的酒,感謝他的培養之恩。再後來又是幾年沒有看到老朱了,今年過年回郴州,打電話過去,老朱的聲音仍是沒變,親切有加,互相拜年之後得知他回老家鄉下去了,路途遙遠,終不得一見。

我是老朱說不上得意也還不得志的學生。去年就聽說老朱喜得千金,我卻至今還未送上祝福和登門看望,我想,下次回去,該去看看老朱和他的小孩了。

因為,我有點想念老朱了。

為雅安災區義賣圖書

為雅安災區義賣圖書詩歌《清明(二首)》

文/曾散

一、感

缺少一雙賢惠的手

為我採摘陽光和雨露

釀造生活

二、懷

我用一些紙張交換

母親在天堂的訊息

三、祭

男兒膝下有黃金

今天

有黃土

《清 明》

這天的雨線

可以連線天堂人間

這天不管有沒有雨

都讓人們的心情濕漉漉的

這天需要將無名的花

開成無數支香燭

杜鵑花開

足以讓這個四月為之動容

天色已晚

讓我想起宋朝的某一句詩

日落狐狸眠冢上

夜歸兒女笑燈前

時隔多年

舊愁難了新愁又生

那些陳年往事

總不肯隨著故人一起

入土為安 2007年,曾散回到母校舉辦文學講座

2007年,曾散回到母校舉辦文學講座

2007年,曾散回到母校舉辦文學講座

2007年,曾散回到母校舉辦文學講座語錄

時間是個無情的剝削者,青春被他有借無還。

在一個合適的年齡,可以做一些合適的事情,有些事年輕時做,天經地義,再年長一點,就萬萬不能了。

青春已過,回首已是萬重山。

自古英雄多出自草莽!自食其力,白手起家,讓我們向年輕的奮鬥者致敬!

白天過後是黑夜,黑夜過了是白天,一道道看得見看不見的輪迴已經讓我麻木不堪疲憊不堪。

哪一門功夫,才真正勇不可擋,不是她的棒法,也不是他的十八掌,而是那沙漏里不回頭的時光。

我們都應該學著長大,在這個鋼筋混凝土的世界裡,學會冰冷的堅強。

遠處是密密麻麻的闌珊燈火,輝煌了整個世界。

在時間穿梭的空間裡,忘記變得是件很容易的事。

只要你我的內心晴朗,我們就能聽到同樣的信心和力量。

秋天就要過去了,冬天來了,只有等來年的明麗陽光,曬乾我內心所有的潮濕。

淋濕的蒲公英,再也撐不起傘狀的夢,風無奈的嘆著氣,拂落一朵早謝的花。

說相聚,總是來日方長;傷離別,常常是後會無期。

你在因果之間參悟前世,我在你轉身的一瞬,丟了來生。

我和你最近的距離,是互相說再見。

我們有太多太多的夢想已經流產,太多太多的堅持已被瓦解。我曾經信奉的堅持的,在現實面前已經潰不成軍。

在現實面前,我們被迫扭曲,被迫退守,被迫放棄。但內心還要崇高著。最基本的原則還要留在心底。有很多的東西我們不得不丟棄,但有很多的東西我們也不得不拚命守住。就好像一個風塵女子,接客只當是謀生的手段,或是因為老鴇的威逼所致,但心裡念念不忘的仍是曾經銀兩資助過的進京趕考的落魄秀才,日日盼其早歸。

傷感像一條布滿了針的鞭子,狠狠地抽在心上,血變成含著鹽份的水,一滴一滴地從眼睛裡滲出來。

許巍帶著《曾經的你》,剪掉長發,抱著吉他,光鮮地唱著歌,眼睛裡滿是嬰兒般的純淨,高澗流水的聲音唱得我落淚。

幽默其實是一種高級的智慧,然而並不是很多人都擁有。我們必須要把幽默和搞笑區分開來,前者是精彩的人類思維,而後者是惡俗的低能表演。

我被感動得差點讓一根點著的煙在左手食指和中指間自生自滅。

特技,真是特別令人妒忌。替身,真是替別人完成翻身。

喜劇之王的最後,是喜劇之亡。

就好比印度人發明了數字,而數字卻被後人叫成了“阿拉伯數”,讓無數不明真相的人以為是阿拉伯人立了頭功。這讓印度人情何以堪?

當我們周圍沒有一個憤怒的人了,我們,還會記得憤怒嗎?

記不清有多少年沒過六一了,或許我這樣的年紀還談這個是一種幼稚可笑的奢侈。

大多數人都需要一種激情作為拼搏的動力,讓短暫的人生不至於在悄然中消逝無痕。亦如煙花,雖只一瞬間的光和熱,卻演繹了絢麗的人生。

生如夏花。夏和冬其實一樣凜冽,花太香,所以銘記在心。

一個人並不孤單,只是一個人回憶會讓人很孤單。

在時間面前,我們永遠是弱者,在它悄無聲息地流逝的同時,會將我們一切所謂的人生大事沉澱成為過往,甚至全部塵封起來,讓我們無從憑弔!

朋友就像一片片拼圖,結合構成一副美麗的圖畫。

我們雖然未曾謀面,卻相互懷念!

作子女的身上承載著上一輩人的期望和理想。

人生本身就像是放煙火,先是不斷地上升,上升,到了最高點綻放出一片華麗的火花之後就開始墜落,直至歸於沉寂。

你我像是旋轉木馬的遊戲,彼此追逐卻只能看到對方的背影。

原來忘記竟是一種酒,從嘴裡飲進,從眼中流出。

所有的回憶都是噙在嘴裡的水果糖,越來越少,然後完全融化,只是口腔里仍然有甜絲絲的味道,那是歲月憂傷的味道。

我發現我真的遺忘了一些東西,而這些東西就像風濕性關節炎的術後傷口,在陰雨天會疼痛。

往事如煙,卻還記得,隨風奔跑的日子,追風少年,是否又見,梔子花開?

獅子口大山的風景(曾散 攝影)

獅子口大山的風景(曾散 攝影)