節目歷史

2005年元旦期間,《曲苑雜壇》欄目推出“第六屆中國武漢國際雜技藝術節”和“全國百優小品大賽”等特別節目。同年2月,節目製作了春節特別節目《正月正晚會》。該節目充分調動各種社會力量的能動性、積極性,集思廣益,把歌曲組合、魔術、雜技、相聲、小品等“打包”成為一體。4月21日,與廣州電視台聯合錄製了特別節目《曲苑生輝慶五一晚會》。

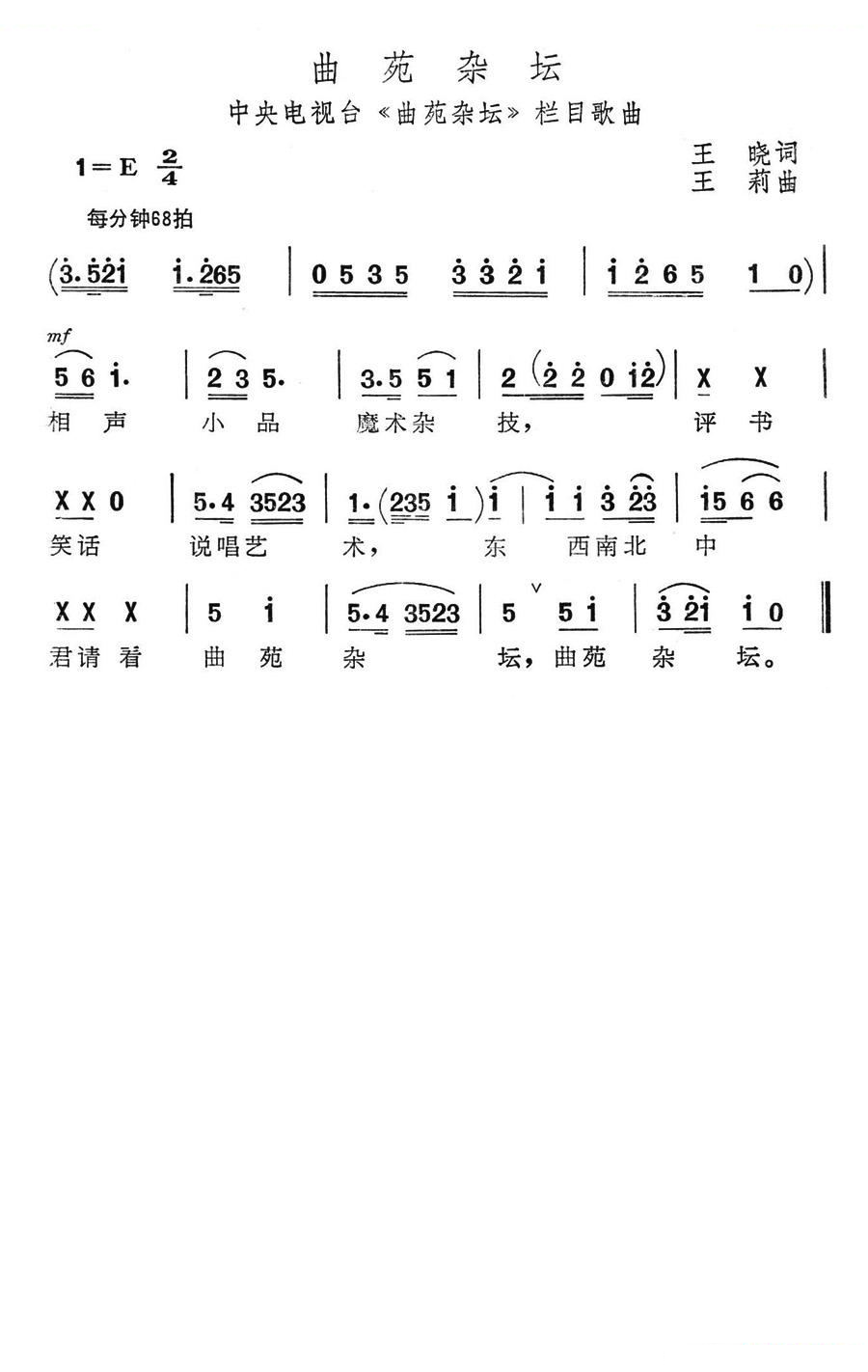

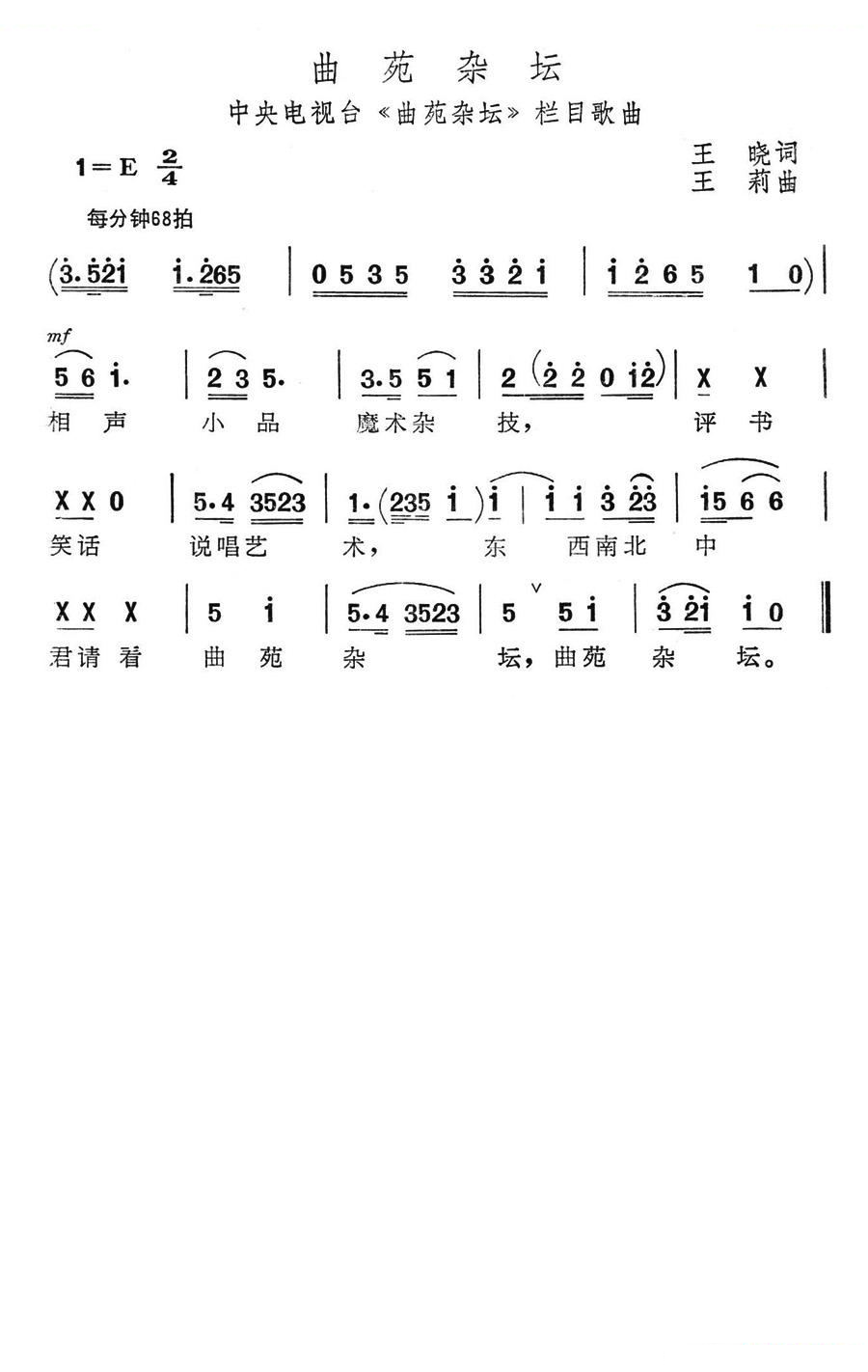

《曲苑雜壇》曲譜

《曲苑雜壇》曲譜2006年12月20日,因相聲演員馬季的逝世,《曲苑雜壇》於12月29日推出紀念馬季特別節目《含淚觀笑》。節目中播出了馬季先生的《找名牌》《訓徒》《新村新貌》等幾個相聲作品。其中對口相聲《數目字》、單口相聲《山東鬥法》,是節目推出的馬季遺作。

2007年4月27日晚,《曲苑雜壇》播出五一特別節目《為勞動者擊掌》。節目裡中有西安鐵路局職工創作的小品《候車廳的故事》,為觀眾演繹了小小候車廳里的一段人間真情。河南平煤集團職工王占軍、劉秋閣表演的大調曲子《送賀卡》,歌頌了人民政府對農民工的親切關懷。同時還有歌曲《我為祖國獻石油》。

2008年4月29日,《曲苑雜壇》在央視綜藝頻道和國際頻道隆重推出“五·一”特別節目——打工族之歌。

2009年4月14日,《曲苑雜壇》播出特別節目《中國好人——長春篇》。該節目是由中宣部、中央文明辦、國家廣電總局主辦,長春市委宣傳部、長春市精神文明辦組織創作,以長春市道德楷模的先進事跡為題材,以東北二人轉為主要表現形式,弘揚主旋律,宣傳凡人善舉。

2011年3月22日,中央電視台《曲苑雜壇》和四川省文化廳聯合錄了“感恩天下”特別節目。晚會反映四川災後重建成果的,以曲藝說唱、小品形式反映現實生活題材。晚會於4月初在中央電視台多次播出。

節目形式

節目特色

《曲苑雜壇》沒有利用中國覆蓋面最大的電視台、黃金時段、高收視率等優越條件,去追求經濟效益,而是以奉獻人民喜聞樂見的精神食糧為本,堅持按藝術規律辦事,踏踏實實、勤勤懇懇地作節目,在平凡的工作中體現自我價值。

節目為求改變以往曲藝、雜技類節目布景單調、表現為平淡的弱點,借於電視特技手段和高科技聲、光、電效果,節目現場流光溢彩、氣氛熱烈、效果火爆,使民族藝術不同凡響、富於新時代特色,也給觀眾帶來美的享受,滿足不同的欣賞。

節目在滿足觀眾對相聲、小品、滑稽等藝術表現形式偏好的同時,堅持“百花齊放”的方針,盡力將祖國各地有代表性、欣賞性、娛樂性的藝術形式展現於觀眾面前,說演彈唱各領風騷,天南地北別有風情,充分體現《曲苑雜壇》宏揚祖國中華藝術、盡顯民族藝術瑰寶的節目宗旨。

節目創意

《曲苑雜壇》播出時間為周三晚的黃金時間,正是人們結束一周緊張忙碌的工作、盡情放鬆的時間。節目緊密結合弘揚民族曲藝、雜技與輕鬆幽默、歡樂休閒的欄目風格,迎合觀眾愉悅身心、歡度閒暇的心理。

為了讓各個年齡層的觀眾喜聞樂見、“眾口可調”,《曲苑雜壇》創作人員勇於創新,將多種藝術形式巧妙結合,如將口技與手影、相聲與魔術、相聲與雜技、大鼓與現代舞等相結合,使各種藝術形式融會貫通、相得益彰,在大膽突破原有藝術表現手段的同時,也使節目更富於新鮮感和時代感。

節目開場曲揉進了MTV手法的彈詞開篇與琵琶彈唱,傳統的藝術精華與現代的表演方式令觀眾開懷而笑,稱奇不已。這一些節目之所以叫得響,除了精妙創意外,還靠演員們出神入化的表演。節目不斷推陳出新,汪文華等為了尋找新人、新節目遍訪了各地,腳踏實地的精神與獨具藝術的慧眼,給節目賦予時代的動感和青春的活力。

創作團隊

製作團隊

製片人 | 汪文華 | 總導演 | 汪文華 |

導演 | 高歷霆 | 策劃 | 張學武、王帥庭 |

編導 | 王惠娟 | 顧問 | 曹曉寧 |

撰稿 | 韓蘭成 | 音頻 | 裴久懷、何安麗 |

攝像 | 趙學峰、張振國、安志平、馬磊、王佳、榮嶸 |

後期 | 劉暄、李軍威 | 包裝 | 王藝 |

製片 | 博聞 | 統籌 | 姜丹 |

註:由於幕後團隊更換頻繁,以上只列出2011年第17期的幕後人員名單,資料來源

主持人

| 姓名:汪文華身份:中央電視台《曲苑雜壇》欄目製片人、主持人、導演 簡介:端莊,漂亮,大氣,又有點奇怪和靈異。有性格、有修養。集製片人,導演,主持人於一身的她,一直在《曲苑雜壇》主持,鐵打不動。個人形象已經與“曲藝”劃上了等號。 |

節目原聲

| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 演唱者 |

|---|

《曲苑雜壇》片頭開場曲 | 王曉 | 王莉 | 仲偉成 |

拍攝花絮

《曲苑雜壇》在赴安徽省安慶市遴選節目時,潛山縣黃梅戲劇團的黃梅小戲《巧媳婦》和滑稽舞蹈《天柱轎夫》,因劇情生動、表演誇張,被雙雙選中。演職人員根據專家意見,又對作品進行了修改和演練。

陝西曲藝演員“木瓜”(弓亞東)留著標誌性的茶壺蓋頭、長著一張娃娃臉,說著一口標準的陝西話,看似憨厚木訥但卻能表演“口叼腳踏車、機車”、“懸梯吹奏”、“踩高蹺完成後空翻”等絕活。

“木瓜”在《曲苑雜壇》和來自吉林的“放驢小子”於小飛同台競技而且不落下風,可以看作是黃土笑星和黑土笑星的一次正面交鋒。

相聲女演員高嬙模仿起影視界的明星,總能讓人忍俊不禁。

播出信息

| 播出日期 | 播出平台 | 播出時間 | 備註 |

|---|

2003年5月起 | | 每周五22:38 | 首播 |

| 每周三11:10 | 重播 |

1991年11月2日起 | 中央電視台綜藝頻道 | 每周二21:25 | 首播 |

註:由於節目早期播出資料暫缺和播出時間隨時變動,目錄只列出部分播出資料,資料來源

獲獎記錄

| 時間 | 獎項名稱 | 獲獎節目 | 備註 |

|---|

2004年 | 中央電視台優秀欄目 | 《曲苑雜壇》 | 獲獎 |

2004年 | 全國優秀節目一等獎 | 《曲苑雜壇》 | 獲獎 |

2004年 | 全國優秀欄目獎 | 《曲苑雜壇》 | 獲獎 |

2004年 | 第18屆全國電視文藝“星光獎”一等獎 | 《正月正晚會》 | 獲獎 |

節目評價

《曲苑雜壇》有一個很難清晰界定的身份:說它是曲藝節目,它還包含著雜技、小品;說它是遊戲節目,它又沒有慣常的觀眾參與和大獎刺激;說它是相聲、評書,它又包含魔術、雜耍或者絕活;說它是中國本土特色的民間文化形式,它又時常引入世界各民族民間文藝的藝術品種。為適應人民民眾越來越高的欣賞需求,該欄目力求在“新、奇、特”上做文章,力爭做到人無我有、人有我優、人優我變。

(人民網評)《曲苑雜壇》的節目內容雜而不亂,薈而不糙,如片頭曲中所唱,相聲、小品、魔術、雜技、評書、笑話、說唱藝術等等,共同組成了觀眾茶餘飯後談論的話題,同時也讓傳統曲藝藝術,重新走進普通大眾的視線之內。

(北京晨報評)《曲苑雜壇》的“追求個性、鑄造精品、不斷創新”的成功秘訣,值得觀眾認真地去總結和研究。節目保持著鮮活的生命力,節目長盛不衰的經驗十分值得觀眾研究與剖析,尤其是欄目鮮明的個性意識、自學的精品意識、強烈的創新意識,以及堅持不懈的藝術追求,更是值得電視觀眾認真地總結與推廣。

(北京大學彭吉象教授評) 《曲苑雜壇》曲譜

《曲苑雜壇》曲譜