基本介紹

- 中文名:於都中石練兵習俗

- 遺產級別:省級

- 遺產類別:民俗

- 申報地區:江西省贛州市于都縣

- 批准時間:2017年11月10日

- 遺產編號:5-Ⅹ-3

歷史淵源,民俗內容,文化特徵,傳承保護,社會影響,

歷史淵源

據資料記載,于都縣地處贛州東部,曾隸屬吳、楚境域,始建縣於西漢高祖六年,是贛南建縣最早的三個縣之一,素有“六縣之母”之稱。于都縣中石村信奉著龍王公、七太公、楊太公、廣東公、護國仙姐“五神”,於都中石練兵習俗起源於清朝,是為敬奉“五神菩薩”而開展的,也是祭拜龍母的內容之一。

民俗內容

於都中石練兵習俗是為敬奉“五神菩薩”而開展的,一般持續7至10天,是祭拜龍母的內容之一。祭拜活動先由掌師請神,把村里信奉的“五神菩薩”從廟裡抬到村裡的空坪上,爾後民眾在台前祭拜。接下來,由掌師請菩薩“閱兵”,故當地又稱“練兵”,參與“練兵”的民眾稱之為“陽兵”。“練兵”就是練出菩薩的“陽兵”。把村里供奉的五神菩薩從廟裡抬到村里大空坪上,讓菩薩“閱兵”,一些民眾抬著菩薩的轎子,在鑼鼓喧天、鞭炮陣陣中來回奔跑、跳躍。在奔跑、跳躍中練出“陽兵”。“陽兵”的主要標誌是能用嘴巴咬碎本來完好無損的瓷碗,並且一連咬碎多個瓷碗而不傷嘴。於都中石練兵習俗主要的活動以“上刀山”開始,以“長襟”收尾,中間有“下火海”“滾簕床”“過火焰山”“水上漂”和“下油鍋”。

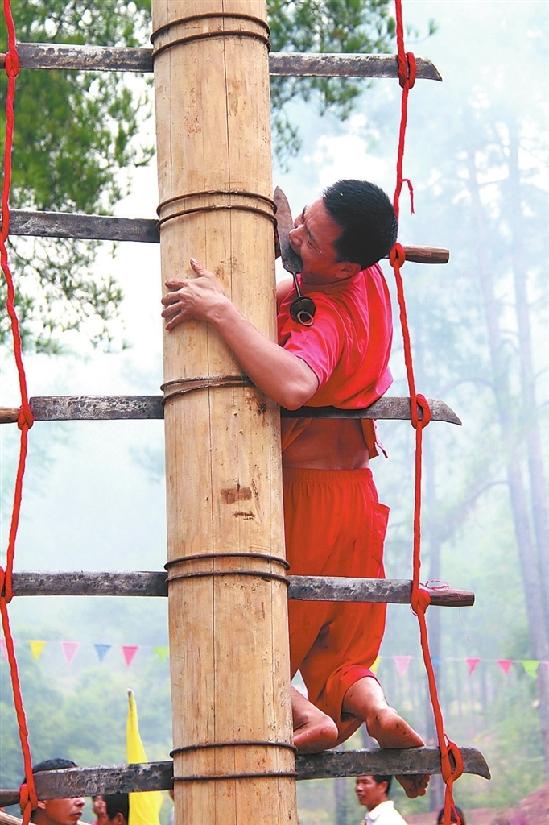

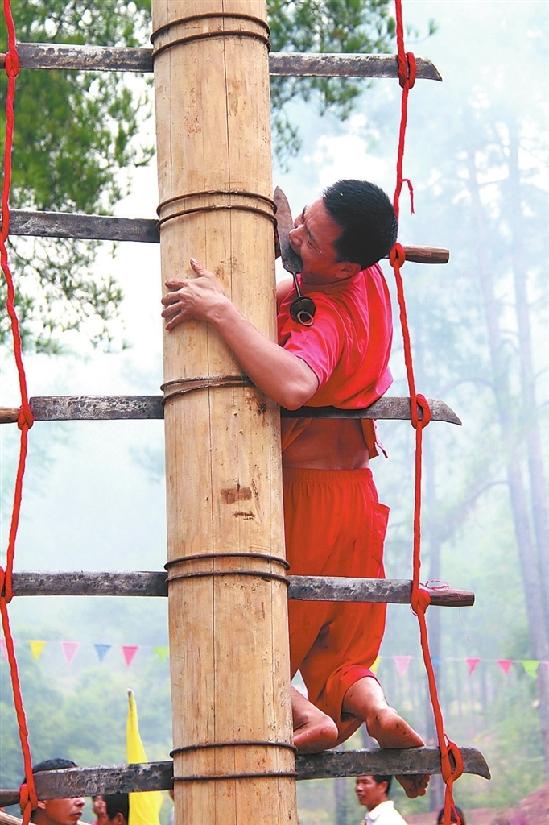

“上刀山”,又叫“爬刀梯”,先將36把長刀綁在18米高的杉樹圓木上,刀口朝上。活動開始前,先進行“練陽兵”儀式。之後,掌師備好“符水”,一些普通民眾手腳都沾上“符水”,由“陽兵”領頭,在“陽兵”的授意下登上刀梯。其目的是寄託保平安的願望。

“滾簕床”,用布或草蓆,在上面鋪滿鄉間野生帶硬刺的植物,形成一張簕床。被練出的“陽兵”在“淨場”儀式之後,光著膀子在簕床上滾圈,在他的影響下,在場的普通百姓,一個接一個的在簕床上打滾。

“過火焰山”,又叫“下火海”,活動開始前,掌師點燃由36塊土磚圍成長方形的大火坑裡的木炭,待其燒得通紅,一旁的“陽兵”腳沾“符水”,跑過火坑。接著,村民中的男子也赤著雙腳沾上“符水”,跑過火坑,無一燙傷者。

“水上漂”,在一個數米水深的大魚塘水面上,拉一條約50厘米寬的紅布,表演者從幾十米長紅布條的一端徒步至另一端,險象環生卻有驚無險。

“下油鍋”,也稱“撈油鍋”。在火爐上架著裝著食用油的大鍋頭,待油徹底沸騰、豆腐煎熟後,一個“陽兵”赤手從沸騰的油里撈起豆腐,放到嘴裡吃下去。隨即,在場圍觀的民眾都爭先恐後地將手伸進油鍋里撈豆腐吃。

文化特徵

於都中石練兵習俗中的“上刀山”“過火焰山”“滾簕床”“下油鍋”等活動的相關數字都與“6”有關。“上刀山”的刀是36把;“過火焰山”用的磚是36塊、“滾簕床”的“床”是長18尺、寬6尺;“下油鍋”用的豆腐是36塊。這些都寓意著順風順水、順心順意、事事順意。

上刀山

傳承保護

傳承價值

於都中石練兵習俗是為敬奉“五神菩薩”而開展的,是祭拜龍母的內容之一,主要目的是驅邪祈福。

傳承狀況

於都中石練兵習俗起源於清朝,從清朝傳承至今。2018年10月,于都縣再現於都中石練兵習俗。

社會影響

重要演出

2018年10月,在江西省贛州市于都縣橋頭中石坊舉行了於都中石練兵習俗表演。