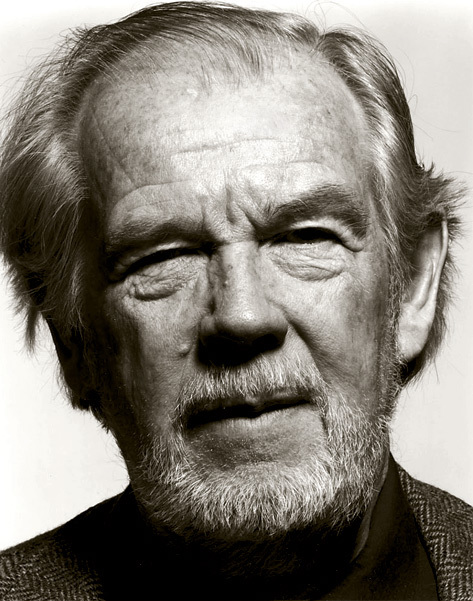

斯文·尼克維斯特(1922年12月3日 — 2006年9月20日),在國際上享有盛譽的瑞典電影攝影師,畢生為120多部電影掌鏡,以為英格瑪·伯格曼拍攝的作品最為著名。

基本介紹

- 中文名:斯文·尼克維斯特

- 外文名:SvenNykvist

- 國籍:瑞典

- 出生日期:1922年12月3日

檔案,介紹,生平,故事,

檔案

姓名斯文·尼克維斯特

英文名 SvenNykvist

出生日1922年12月3日

出生地瑞典莫海達

逝世日2006年9月20日

逝世地斯德哥爾摩

國家/地區瑞典

職業攝影師導演

介紹

瑞典電影攝影大師斯文·尼克維斯特(SvenNykvist)於斯德哥爾摩去世,1945年任攝影師,1953年第一次為伯格曼的影片掌鏡,此後成為伯格曼長期的重要合作者。尼克維斯特也為伍迪·艾倫,塔爾柯夫斯基等大師拍攝過作品。他一生名作如雲,獲獎無數。

生平

1922年,尼克維斯特出生於瑞典的莫海達,他的雙親是路德教派在比屬剛果的傳教士。父母離家遠行,尼克維斯特被親戚撫養長大。不過到10歲後,父母從非洲歸來,他們一起居住在斯德哥爾摩的近郊。儘管尼克維斯特很少去看電影,但他還是被父親從非洲帶回來的大量幻燈片和照片吸引了。15歲時,他購買了自己的第一台8毫米攝影機;1941年的時候,他找到了自己的第一份工作——攝影助理。

1945年,他成為正式攝影師,在隨後的十年內為瑞典多位導演拍攝了30餘部電影。“倘若我沒有結識伯格曼,興許我只會成為一名技工,對光影的無窮魅力茫然無知。”

1953年,尼克維斯特30歲,被年長4歲的伯格曼請去拍攝《小丑之夜》。儘管給導演留下了很深印象,但那時伯格曼的“御用攝影”還是居依納·費希爾。費希爾以“天鵝絨般的細膩黑白影調”著稱,拍攝過《第七封印》和《野草莓》。不過在合作時,伯格曼曾當眾粗暴地指責過他在照明上的錯誤。第二天,他向費希爾道了歉,但兩人融洽的合作關係已經走到了盡頭。事實證明,失去伯格曼的費希爾後來基本一事無成,而伯格曼卻邁向了更大的輝煌,因為他有尼克維斯特。從《處女泉》起,《沉默》《假面》《呼喊與細語》等一系列名作紛紛誕生,尼克維斯特成了伯格曼的又一雙眼睛。奪得奧斯卡獎之後,尼克維斯特愈發變得國際化。他和很多名導都有合作,比如馬勒的、鮑勃·福斯的、諾拉·埃弗容的,伍迪·艾倫的以及理察·阿頓博羅的等等,他也是第一位被美國攝影界同行承認的歐洲攝影師。

1986年,潦倒的塔爾科夫斯基來到瑞典,重病纏身的他與尼克維斯特合作了自己的絕唱,這是探討人類精神世界的一曲輓歌。卡爾-古斯塔夫·尼克維斯特曾拍攝過一部紀念父親的影片《光,伴我同行》(2000),紀錄了這位攝影巨人瑰麗和多彩的一生。

1998年,尼克維斯特被診斷出失語症後退休,他一生拍攝了近120部影片,收山作是美國影片。這或許真是天意,如今尼克維斯特生命的流星慢慢滑落天際,他用《落幕》向人世間告別,微笑著升入天堂。

故事

與伯格曼的友誼

英格瑪·伯格曼(IngmarBergman)寫道:“不再從事電影工作,實在感到遺憾……究其原因,多數是因為我懷念與斯文·尼克維斯特(SvenNykvist)工作的日子,也許是由於我們倆對攝影十分著迷罷……”“和伯格曼工作的過程中,我學會了如何用光來表達劇本中的字句,從而反映劇情的細微變化。對光的熱愛,支配了我的生活。”

我的雙親是剛果的傅教士,在我幼年的記憶中,我曾觀看纏繞菲林照相機拍攝的非洲景象。從那張照片中,我看到非洲人和我父親共同建造教堂,彼情彼景真叫我著迷。後來,我父母親又回到非洲,他們便送去我姑媽那兒住,她給我一部照相機。那時候,除了拍照以外,我還是個喜愛運動的小男孩。十六歲那年,我去當報童,為的是掙錢買Keystone8mm照相機,用那種相機可以拍比賽中運動員的慢動作,因為我想研究美國運動員提高成績的新跳高技術。那次經驗令我對拍電影產生了興趣,我憑藉以前拍的照片,得以進入斯德高爾摩的攝影學校學習。

到了城市,我便有了自由,可以每天晚上都去看電影。我決意成為電影攝影師,並且很快找到第一份工作,做一名助理攝影。我為許多不同的攝影師打過工,並有機會去了趟羅馬,在羅馬的Cinecitta,我受僱擔任口譯員兼助手。回到瑞典後不久,雇用我的攝影師突然病倒,他們便叫我頂替他的工作。第一天工作拍下的菲林全部曝光不足,幸好,導演替我承擔了部分責怪,否則我的電影攝影生涯恐怕當時當地就完蛋了。

結識伯格曼,是我又一次遇到貴人,《SawdustAndTinsel》原定由GoranStrindberg拍攝,但他應邀去了好萊塢,於是這由件就改為讓我來拍。一開始,我挺惶恐,因為伯格曼人稱“魔鬼導演”。事實上,自第一天起,我們就合作愉快。我們之所以彼此互相理解,也許是因為我們倆都是牧師的兒子。那些早期電影的氣氛很好。我們的預算非常緊,攝製組總共十個人左右,演員則只有四、五名。每個人都必須做各種事情,沒有分工,彼此互相幫手。記得幫伯格曼拍第二部戲《TheVirginSpring》時,有一場夜間外景戲。因覺得自然光太悶氣,我便加了些人工燈光,目的是在牆上映照出演員晃動的身影。第二天看樣片時,伯格曼突然破口大罵:“他媽的!太陽下山了,哪來的影子?”這件事標誌著我在與伯格曼合作的路上看到了曙光。因為伯格曼曾從事舞台劇工作,他對燈光的效果和運用十分留心。倘若我沒有結識他,興許我會成為一名技工,對光影的無窮魅力茫然無知。

電影製作中,通常對攝影的研究很不足。其實與演員的對白,導演的導戲相比,攝影同樣重要。攝影是故事的有機組成部分,因此,導演與攝影師之間需要非常密切的協作。攝影中的光影就象一個百寶箱,如果運用得當,會給電影帶來全新面貌。伯格曼在自傳中談到我們怎會對光影如此著迷,他說:“光有多種:柔和、危險、夢幻、鮮活、死氣沉沉、清澈、朦朧、火熱、暴啟、荒涼、突然、險暗、早春、墜落、筆直、傾斜、感性、衰減、受控、劇毒、平和、蒼白等。”如果拍一名女子,你想讓她顯得美麗溫柔,就可以用柔和燈光。夢幻般的燈光當然也柔和。我喜歡真正用燈光來取得這種效果,而不是藉助低對比度的濾光器。鮮活的光是指反差較鮮明、充滿生機的光,而死氣沉沉的光則是缺乏層次感,沒有影子。清澈的光要有一定的反差度,又不能太過。朦朧的光可能要用煙霧。暴啟的光,其反差度要大於“鮮活”的光--就是這么微妙的差異,便足以影響觀眾對銀幕上畫面的觀感和反應。早春的光稍顯溫暖。墜落的光用於拍攝角度很低的情況,影子會拉長。感性燈光用於溫馨場面。和伯格曼工作的過程中,我學會了如何用來表達劇本中的字句,從而反映劇情的細微變化。對光的熱愛,支配了我的生活。一般來說,為一部電影作準備、研究利用自然光的可能性,做這種工作的時是武長琥好。然而,伯格曼卻堅持每部電影只花兩個月時間準備。在這兩個月時間中,我們會對瑞典北方那美麗、稀薄的光進行深入研究,並討論如何將其運用於每部電影之中。在拍攝《ThroughaGlassDarkly》之前,我們經常在清晨的微光中出門,記下可用於影片的濃淡度,以及當太陽出來,隨著光影呈現新的姿態,濃淡度會發生什麼變化以及會產生什麼效果。我們想要石墨那種沒有極端反差的色調,最後我們終於準確定在哪一個時分能夠取得這一效果和自然光,這一次,我們開始相信攝影棚的人工照明絕對是錯誤的,因為人工照明與景物之間沒有邏輯的必然聯繫。相反,具有避輯聯繫的光,是顯得自然、真實的光,我們兩人都十分迷戀這種光。要創造接近自然的光,就必須少用燈具,甚至根本不用燈。(我有時只用煤油燈或蠟燭)。

在《WinterLight》中,三個鐘頭的場景都是一個禮拜天的教堂內景,因此燈光十分關鍵。雖然電影中的教堂會建在攝影棚內,但在準備過程中,伯格曼和我卻去了真的教堂中,每隔五分鐘就拍一次照片,為的是研究在相對不變的一段時間中,冬天的光影究竟如何發生變化。在影片中,教堂外邊天氣惡劣,因此教堂內就不該有任何影子;我們自行定下規則,一旦發現相片中有任何影子,一定要重拍(而且我們確實是這樣做了)。在電影接近尾聲時,教師(IngridThulin)與她的牧師(GunnarBjornstrand飾)之間有一場關鍵的戲,我們計畫安排太陽出來30秒鐘左右。這種光影處理在影片中發人深省、意味深長。但另一方面,我們又並沒有改變非直射、無影的冬天光影的狀態。自那以後,我就儘量避免使用直射光,而是採用反射光,以求避免燈光看起來象是為拍戲而刻意設定。菲林敏感度的發展,對我達成這一點有很大幫助;菲林的新發展讓我們得以追隨法國的新潮流,越來越多進行實景拍攝。

我們拍《Persona》時,基本上不用中景鏡頭。我們會從寬鏡直接切換到特寫,反之亦然。開始是伯格曼和我留意到LivUllmann和BibiAndersson之間存在一些類同之處,然後便產生一個念頭:拍一部戲講兩個人隨著關係越來越密切,思維慢慢同化的故事。這部電影給你一個機會來發揮我對面孔的迷戀,拍完這部戲,人家給我一個綽號:“雙面一杯”,意思是說我拍的畫面中除了兩張面孔和一個茶杯的特寫之外,別無他物。拍《Persona》我覺得困難的地方在於特寫鏡頭的燈光處理,因為那些特寫鏡頭之間存在非常微妙的差別。我喜歡拍出演員雙眼反映的景物,我這樣做令一些導演很生氣,但卻是忠實於生活的一種做法。拍出雙眼反映的景物,會讓人覺得人物正在沉思默想。因此,我在進行燈光處理時,很重要的一點是讓觀眾能知道影片中的角色看到什麼。我總是儘量捕捉人物的眼光,因為眼睛是心靈的鏡子。演員的一個眼神和表情的細微變化所傳達的信息,往往勝過千方萬語。

與伯格曼合作還有一個獨特的好處,就是有數名演員總是演他的電影。長此以往,我對他們的面孔了如指掌,對拍他們的每一表演細節均成竹在胸。對某一張面孔要打什麼樣的燈光,需要花時間去體驗才知道。我認為,演員始終是電影中最重要的工具。我能把握演員表演中的細微之處,關鍵在於儘量少用燈光,以給演員最大的自由;同時,還必須善待演員,使他們不至於覺得受人擺布或剝削。我的一個原則是不要因測光表令演員受到困擾,也不要把燈光照到演員的眼睛,同時我還會時刻告訴演員我在做什麼。我和英格麗·褒曼拍《AutumnSonata》時,我不習慣使用替身演員。第一天,英格麗問我:“斯文,不用替身演員你怎么拍?”當時我不知道該說什麼。我不想承認主要是為了節省經費:不過,我的回答也算是實情:“給替身演員打燈光是另一碼事。燈光照在演員身上能給我靈感”。她說:“我會一直站在攝影機後面,你什麼時候需要我出來,我就會站到你指定的位置。”和她一起工作非常開心。人們經常沒想到攝影師和演員之間在性格上的關聯是多么重要。好的演員會對燈光作出反應。

從黑白片過渡到彩色片,對伯格曼和我都絕非易事。我們覺得彩色菲林在技術上而言過於完美,想讓拍出的東西不美麗都很困難。在拍《ThePassionofAnna》時,我想對顏色有所控制,以襯託故事的意境。我們好不容易找到一個很少顏色的實景,而且鏡頭前所有東西的設計,無不著力簡化顏色。我還想淡化皮膚的暖色調。經過種種測試後,我最後決定少用化妝,並在沖印階段衝掉部分色彩。(我使用的技巧與拍塔可夫斯基的《TheSacrifice》中的技巧差不多,我們在那部片中,把紅和藍去掉,得到顏色即不是黑白、又不是彩色,而是單色)《CriesandWhispers》標誌著我們在使用有色燈光體現戲劇效果方面再邁進一步。根據我們制定的色彩方案,所有內景都以紅色為基調,但每個房間的紅色均有所不同。看這部電影的觀眾未必能自覺地意識到這一點,但潛意識裡肯定會感受到。根據經驗,通過給到好處地利用和綜合燈光及設計而創造出來的氣氛,觀眾一定能感受到。

“太多燈光對電影所起的破壞作用比什麼都大。有時候,我認為資金不足反而容易成就藝術。”

我並不十分講究技術。舉例來說,我並不會去測量高亮區和陰影的程度,這些因素我都是靠目測。在拍攝時,我喜歡憑藉經驗和感覺。有時候我為自己對現代電影製作新技術毫無興趣而感到難為情;我希望拍攝時使用的設備越少越好。只要有好的鏡頭和性能穩定的攝影機--足矣。《FannyandAlexander》整部片六個小時,用的全是同一套變焦鏡頭,只是有若干個鏡頭因光線不足加了其它一些設備。透過變焦,靠你的指尖便可創作變幻莫測的景象(而且,憑藉當今的技術,畫面質量好得驚人)。我很少使用濾光鏡。我從整個拍攝生涯的經驗學到,要力求簡潔。許多大片給我們提供很好的經驗教訓:觀眾能看出許多處心積慮布設、經過精密計算的燈光。然而,太多燈光對電影所起的破壞作用比什麼都大。有時候,我認為資金不足反而容易成就藝術。最重要的一點是,攝影師必須是劇本的絕對奴隸;這句話意思是說,要會根據每部戲的劇本改變拍攝風格。每天開始拍一部戲,我都會自問怎樣才能把這部電影準確地呈現在觀眾面前。關鍵是在於演員呢,還是電影的氣氛,抑或是對白?必須承認,我不太喜歡電影裡面的太多對白,所以美國劇本令我點犯難,畫面的模樣和感覺,甚至天氣,都寫在劇本里。過分強調對白,就會限制攝影師的創意潛能,變成是拍人講話。有一些導演,象愛森斯坦,以及傑出的瑞典默片導演Sjostrom和Stiller,他們的電影在視覺效果上方面,當今沒有任何電影能夠企及。

電影攝影師,我信奉若干規則。第一是忠實於劇本;第二是忠誠於導演;第三是要善於適應及改變風格。第四是學會簡潔。我認為,攝影師至少要導演一部電影。攝影師很容易陷入沉迷技巧的誤區。參與編寫及修改劇本有助於了解電影創作的整個流程。