2005年元旦,位於汕頭市澄海區蓮上鎮塔山風景區的文革博物館正式建成開放,這是中國第一個由民間興建的文革博物館。建塔園的初衷只是為了紀念“文革”中死去的人們,隨著彭啟安閱讀和思索的深入,“文革”博物館已遠遠不止是一處憑弔死難者的陵園。

基本介紹

- 中文名稱:文革博物館

- 外文名稱:Cultural Revolution Museum

- 類別:歷史博物館

- 地點:汕頭市澄海區蓮上鎮塔山風景區

- 竣工時間:2005年

- 開放時間:全天

- 性質:民間興建

- 建立者:彭啟安

簡單介紹,發展歷史,創建人,公祭禮,塔園正名,老幹部的抗爭,宗祠的影子,民主的滲透,保衛者游擊戰,遊覽筆記,

簡單介紹

塔園的所在,其實就是一塊墳場。這塊墳場旁建起了一座“文革”博物館。荒草叢生的坡地上,埋葬著70多個“文革”冤死者的屍骨。“文革”中,廣東省澄海縣舉辦毛澤東思想學習班,前來參加的“走資派”被“造反派”活活打死,當時挖坑草草埋在一起,後來屍骨無法分辨,只能立墓合葬。

一位退休副市長憑藉個人良心和聲望創建了中國首個“文革”博物館,十多年來勉力維持,困難重重。像是中國社會的縮影,政治壓力、個人良心、現實利益、鄉土邏輯、宗族傳統、法治觀念在這裡較量著。捍衛者對“反思文革”也有不同理解,他們相互審視:對“文革”的反思本身,是不是擺脫了“文革式”思維。

發展歷史

“文革”博物館的故事說來不可思議,1996年當他決心留下點什麼,也許並未想到後來的規模和危機。

那年的某一天,他去位於塗城村的塔山風景區參加揭幕儀式,看到了山坡上一片亂墳。他才得知,這裡埋著71位“文革”遇難者。在汕頭工作多年,他並不知道這一段歷史,至於自己30年前在揭陽被批鬥三百多場的經歷,也已塵封在記憶里,多年來忙碌操勞,淡忘了。

他還看到五哥林華的墳墓。當年國民黨徵兵抓走彭家二兒子,父母為籌錢贖回他,將五兒子賣掉。後來五兒子上鳳凰山打游擊,帶彭啟安走革命道路。沒想遭遇“文革”,那時澄海鬥爭慘烈,死難四百多人,傷殘者達四千多人。林華是澄海一名中學校長,也被活活打死了。塗城村和南徽村這兩座相鄰的村莊不可避免捲入革命,它們分屬兩派組織,後者得到軍隊支持,一次武鬥中開槍射擊,塗城方面死傷眾多。

彭啟安突發奇想:能不能建一個紀念性的東西?他是實幹的人,立即得到十多名“廳級”老幹部和當地老人支持,成立“長老院”。塗城村委大多經過“文革”迫害,也很快劃出塔山上的土地,讓彭啟安建設。

建築物不敢冠以“文革”之名,而命名為“塔園”。第一塊紀念碑文老人們修改了十多遍,隱去施害者,以模糊的“遇難”代替具體的“打死”,生怕再次挑起矛盾。不過,“施害者”並沒有跳出來反對,反對的倒是沒有深刻經歷的人或是“受害者”。

1998年,澄海縣委書記叫停工程,說這是“揭傷疤”。老幹部們陣容強大,能量充沛,縣委書記只得向汕頭市委打報告。市委對此保持沉默。彭啟安態度強硬:如今你們反對,你們就是罪人。

起初是順利的。彭啟安主管交通電信等事項,他說“磨厚臉皮”,向曾經合作的企業募捐,也得到了市長基金,幾年內獲得了2000萬元捐贈,塔園快速擴張,到2002年底,12個景點工程告竣。

次年,汕頭市長調任省里前夕送來兩本書--《文化大革命博物館》上下冊。彭啟安決心將這本書變成一座建築。2000年前讀到巴金對“文革”博物館的呼籲時,他就這么想了。有人反對,稱“文革”二字太刺激了,但彭堅持邁出這一步。2005年,“文革”博物館落成。

創建人

“文革”博物館的創建人彭啟安老人。

1993年,彭啟安從汕頭市常務副市長任上退下來後,仍以“政府顧問”身份主持一攤工作。1982年前的一天,他到澄海區塔山風景區參加活動,看到這塊亂墳坡。當他獲悉這些墳的來歷後,內心的疤痕像被掀起了一樣。不久後,他主動與一些經歷過“文革”的老同志商量,共同籌劃建立塔園。當初的目的很簡單,就是紀念那些在“文革”中死去的人們。彭啟安是澄海本地人,“文革”前在鄰近的揭陽縣任縣委副書記。當時他致力於發展生產、解決就業、整頓社會秩序,被樹為典型,周圍的十幾個縣都在學習“彭啟安經驗”。 “文革”爆發後,頃刻間典型就成了“三反分子”,頭上帶上了“階級鬥爭熄滅論”、“地主富農的孝子賢孫”的帽子。

後來,澄海縣揪出“余林反革命集團”,作為澄海人,在揭陽工作的彭啟安也未能倖免,以“余林反革命集團的黑干將”的罪名被正式逮捕。“我當時估計自己要被判30年徒刑。”怕記者聽不清他那不容易懂的潮州國語,彭啟安特意豎起3根指頭。事實上,他當時低估了自己的“罪行”。直到出獄後不久,他才聽說,自己曾被列入被槍斃名單。

彭啟安說,那段時間,自己是真心認罪,在學習班上,檢討寫了80多頁。“對毛主席一片忠心,絲毫沒有懷疑過‘文革’”。因而,剛從監獄邁出第一步,他最大的感受是“感動”,“感謝共產黨”。

1998年後,彭啟安“全退”。這個自稱“工農子弟,文化不高,唯讀過6年書”的老幹部,開始讀老年大學,“書店每兩周至少要去一次”。這時,他第一次讀到了巴金的《隨想錄》。如果說,建塔園的初衷只是為了紀念“文革”中死去的人們,那么,隨著彭啟安閱讀和思索的深入,今天的“文革”博物館已遠遠不止是一處憑弔死難者的陵園。 文革博物館

文革博物館

1993年,彭啟安從汕頭市常務副市長任上退下來後,仍以“政府顧問”身份主持一攤工作。1982年前的一天,他到澄海區塔山風景區參加活動,看到這塊亂墳坡。當他獲悉這些墳的來歷後,內心的疤痕像被掀起了一樣。不久後,他主動與一些經歷過“文革”的老同志商量,共同籌劃建立塔園。當初的目的很簡單,就是紀念那些在“文革”中死去的人們。彭啟安是澄海本地人,“文革”前在鄰近的揭陽縣任縣委副書記。當時他致力於發展生產、解決就業、整頓社會秩序,被樹為典型,周圍的十幾個縣都在學習“彭啟安經驗”。 “文革”爆發後,頃刻間典型就成了“三反分子”,頭上帶上了“階級鬥爭熄滅論”、“地主富農的孝子賢孫”的帽子。

後來,澄海縣揪出“余林反革命集團”,作為澄海人,在揭陽工作的彭啟安也未能倖免,以“余林反革命集團的黑干將”的罪名被正式逮捕。“我當時估計自己要被判30年徒刑。”怕記者聽不清他那不容易懂的潮州國語,彭啟安特意豎起3根指頭。事實上,他當時低估了自己的“罪行”。直到出獄後不久,他才聽說,自己曾被列入被槍斃名單。

彭啟安說,那段時間,自己是真心認罪,在學習班上,檢討寫了80多頁。“對毛主席一片忠心,絲毫沒有懷疑過‘文革’”。因而,剛從監獄邁出第一步,他最大的感受是“感動”,“感謝共產黨”。

1998年後,彭啟安“全退”。這個自稱“工農子弟,文化不高,唯讀過6年書”的老幹部,開始讀老年大學,“書店每兩周至少要去一次”。這時,他第一次讀到了巴金的《隨想錄》。如果說,建塔園的初衷只是為了紀念“文革”中死去的人們,那么,隨著彭啟安閱讀和思索的深入,今天的“文革”博物館已遠遠不止是一處憑弔死難者的陵園。

文革博物館

文革博物館公祭禮

公祭禮進行到第6個年頭時,80歲的彭啟安老人表現出激憤。

“反對‘文革'博物館就是反對共產黨。”他站在炙熱的陽光下,對著鬆散的人群發表演講。每句話都像用盡全力,激動時不得不踮起腳尖,以蓄足說話的能量。頭頂僅剩的一撮白髮也隨著情緒豎起又垂下。

祭奠計畫再次被破壞,他如此憤怒以至於斷定,“反對的人,必定在‘文革'中犯下不可告人的罪惡!”他說他欲哭無淚,又欣慰有539人無所畏懼來到現場。他深深鞠了一躬。

曬得無精打采的人群第一次爆發出掌聲。隨後,他們將手中的鮮花放到劉少奇雕像前。

劉少奇像矗立在安息園,對面圍欄上刻著“文革”百種酷刑,讀來讓人不寒而慄。它們背後,是石壁上近萬名“文革”死難者的名字。

2006年,安息園建成後,彭啟安選定每年8月8日祭奠“文革”死難者。這一切進行得並不順利,要克服的除了人為阻撓,還有惡劣的天氣。這些年,參加祭奠的老人日漸衰弱,那位101歲的老幹部已被送到醫院。他們想改期,說受不了氣候折磨。彭啟安搖搖頭,“這是我和全國兩千萬冤魂的約定,一諾千金。”

塔園正名

老幹部的抗爭

2005年春天一波三折,希望只維持了一小段時間。長老院的陳德鴻聯繫不上彭啟安,他得知“上面來調查了”,對博物館的命運憂心忡忡。老幹部商量著和對方來一場大辯論。

陳德鴻85歲,曾是汕頭政協副主席,回憶四十多年前的細節像是訴說昨天。鬥爭最為激烈的時候,隨時都有人闖進家門將他揪斗一番。他想與其在家裡擔驚受怕,不如去塗城村參加保護他們的民眾會議。結果卻被打為“反革命集體”押進大牢。被審訊時,他眼睜睜看著隔壁那位被審訊的人死了。另一次在羈押地的食堂排隊吃飯,一群人看其中一個不順眼,就隨手打死了他。當他描述這一切時,老伴尖叫著從屋裡走出來,“過去的事情還提幹嘛!”

陳德鴻輕聲安慰:你不要怕。

彭啟安在家等待一個多月,得到了結論:讓博物館不了了之。他覺得像“文革”批鬥時那樣,“結論”就是給他劃定的圈,不得越出半步,遑論求得正名了。

那段時間前後,長老院給彭啟安建議:結束硬體建設,轉入維護和保養。他並未採納建議,轉而修建安息園、立劉少奇像、刻死難者名單、舉行公祭禮……更多外來者進入塔園。

陳德鴻說,2005年後,彭啟安就很少召集老人們參加決議,老幹部也相繼生病、去世。

當我致電提出採訪時,彭啟安用一種年輕利落、充滿力量的聲音說:“去塔園看看吧,看過了你才能理解我們。”

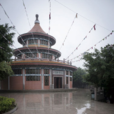

塔園建築顯得凌亂。是的,沒有規劃,錢一籌到就著手建景點。思安塔高聳,博物館建成天壇的形狀,有種古老的味道。廣場的石壁上刻著任仲夷的題詞:“要以史為鑑,千萬不要讓文化大革命的悲劇重演。”石壁下擺著黑白兩貓,大概在宣揚鄧小平的實用主義理論。而在另一處,你還能看到孔子像,按照彭啟安的說法,孔子也是“文革”受害者。隨處都能看到警言,比如:“文革”進入了我們的血液。

也許是下雨的緣故,“文革”博物館沒有開門,邊上的石壁倒是刻著一封來信,譴責2009年塔園“關三門”事件。那時博物館被關閉十多天,一條道路也被沙石截斷。

在沒關門的資料館裡,村民們乾脆打起牌來,打發濕漉漉的下午。村民來這裡最關心的也許還是掙錢。據說塔園的不被承認和宣傳,導致了門庭冷落收入不高。但當我走進塗城村,問起“文革”及塔園,村民們告訴我,村幹部打過招呼了,這是敏感話題。

從1996年起,彭啟安和村幹部保持著同舟共濟的關係。到了最新兩屆村委手裡,維護塔園的傳統遭到了破壞。彭啟安申請的所有項目,村委幾乎一律否定;其中一兩個景點的建設,是他幾番上門請求無果後,找中間人幫助談成的。這也許和控制用地有關,但彭啟安認為,決裂是從他怒斥村幹部開始的。

發現塔園的捐款遭到村委挪用,他怒罵並且索回。後來,一筆劃撥給塔園的市長基金掛在鎮上,村上就不願去領取了。再後來,博物館展出物失竊,掛靠在古寺的捐款賬戶也被註銷了。

除了憤怒,彭啟安別無他法。畢竟塔園從未經過旅遊局批准,所有權使用權管理權也都歸屬塗城村。在塔園,他從未有過身份,只能算是“熱心人士”。多次哀求、怒吼、冷戰之後,他成了尷尬的存在,多餘的人。

宗祠的影子

陳昭民端坐在祠堂里,嚴厲,語速飛快。老人圍著他。這是一個金光閃閃的豪華祠堂,坐落在離塗城村不遠的陳厝洲。“文革”時,兩村同屬一個叫“紅農總”的民眾組織。大隊長陳昭民當起了“副司令”。圍著他的老人向我展示被子彈擊中的傷痕。我問老人為什麼參加了這一派,他們說就是跟著頭兒走。後來“紅農總”被打為“反革命”,死傷數百。但1996年,彭找到陳昭民共建紀念碑時,陳堅持把兩派的死傷人員都算進去。“都是受害者。”他說。從歷史中解脫出來後,他開始怒斥“文革”博物館的種種“墮落”。

“墮落”是指什麼呢?吃飯多開發票、為塔著書領取稿費,凡此種種,讓他覺得隊伍里混進了趨名逐利之輩。最憤怒的還是,一套記錄“文革”博物館書籍的出版沒有徵求元老同意,“擅自去掉總結塔園建設的碑記”。

“這是否定創建塔園的15位決策者!”他正色厲聲,“‘塔園千秋永碑誌'是大是大非的原則問題,塔園無論出什麼書都要把這塊碑記放在前面!”

“‘文革'要反思的是造假。陳昭民不是反革命,被造假說是反革命。塗城的房屋被破壞了,反而被南徽污衊是他們破壞了南徽的房屋,”他憤怒地說,“塔園出書也有造假!”

他指責“文革”博物館時,也帶著“文革”的烙印:將之歸咎為彭“晚年糊塗、享受崇拜、聽信讒言”。有一段時間,他將控訴印成傳單,分發給塔園熱心者,試圖遏止這一切。

傳單到了彭啟安的手裡,他當即寫了“評青夜的罵人小字報”(青夜是陳昭民的化名)。在他看來,那是上綱上線的“文革”邏輯。彭啟安多少有些委屈:碑記並沒有去掉,只是沒放到最前面;塔園從一開始就沒有正式機構,而困境重重眾口不一,如若凡事商量可能一件事都做不成;至於寫書立傳,作者付出心血,獲得酬勞也是應該的。

志願者間一度流傳著“塔園出現了倒彭勢力”,陳昭民則說,自己地位卑微,但敢於直言,是逆耳的忠臣。

陳昭民是宗族文化的捍衛者,凡事必提祖宗後代,著書則想功罪千秋。過去10年裡,修建了10個宗祠,試圖維繫宗族的傳統秩序。在當地老人的理解中,“文革”博物館似乎附著宗祠的影子,須講究尊卑有序、內外有別。

在這樣的秩序中,他和塗城村的老人組感到被邊緣化了。矛盾起初源自幾年前的一張飯桌。當時塔園立下了“文革”受害者王佩英的塑像,她是富商張大中的母親,家屬前來參加落成儀式時,塗城村的老人們發現自己並沒有被安排在主桌上。慢慢地他們發現地盤被外來人擠占,自己倒成了“小媳婦”。

對公祭禮,老人們也頗有微詞。“把全國兩千萬冤魂都招來了,塗城村受不起。”陳昭民訴說著老人的怨氣與擔憂,也為博物館的困境而傷感,反覆念叨著正本清源,“塗城人塗城地,澄海人澄海事。”他表達著挽救的焦急:清除外來“壞人”,尊重本地老人權威。“村里最有勢力的就是老人,團結老人就能對抗一切!”

可彭啟安想起2004年公祭禮時,原本安排獻花圈的老人並沒有出現。

陳昭民當然不願意相信。他試圖溝通、調和、挽救局面,但塗城村年輕的書記並不理會。這讓他很生氣,音調一下升了好幾度:以前認人不認錢,之後認錢不認人!

民主的滲透

“我是衝進塔園的。”曾慶彬停頓了一下,“沒錯,沖。”

曾慶彬是塔園志願者,45歲,算是塔園的年輕人了。他遞給我的名片印著3個網址,彩塘民生網、塔園“文革”博物館及潮安縣基督教會。與我認識的大部分潮汕男人不同,他全然不談掙錢的事。從塔園驅車出來,一路上蹦出來的民主、自由、哈耶克,讓我感到些許分裂。

車子從潮汕公路拐進鄉鎮小路,越過幾個村落,在田野邊停了下來。他家像是簡易工棚,擺著機車零件,牆上掛著字畫。當他在薄木板隔出的小間裡啟動電腦時,自己的天地就展開了。

曾慶彬的前傳是典型的潮汕故事。13歲的少年輟學闖天下,白手起家開了小工廠。後來工廠倒閉,賣起電動車。辛苦忙碌卻找不到尊嚴感,萌生了從政當官謀權力的想法。自然以失敗告終。此後他全心投入網際網路。2009年,在自己的村莊,他開始幫人維權。他精力充沛,被某種強大的目標占據,視反對者無益者為垃圾,透出摧枯拉朽的氣息。

“博物館是我表達政治的場所。”曾慶彬試圖將學到的民主理念帶進塔園。2009年去參加公祭禮時,聽到彭啟安訴說後繼無人的苦惱,他給彭啟安寫信自我推薦,一開始並未被其他志願者接納。後來,經過老同志的推薦,他才得以和彭啟安見面。他建議用法律手段保護塔園,說只有民主法治才能防止“文革”重演,而博物館卻依然靠著個人崇拜和魅力在支撐,正是“文革”的思維。當時,彭啟安只是微笑著說,謝謝曾先生,言語之間保持著禮貌的距離。

去彭化與制度化的道路也探索過,他嘗試建立塔園委員會和基金會,都遭到村委會否決。

2010年,公祭禮遭阻攔。這回,他動員更多的熱心者,曾慶彬也收到求助電話。那天,他發動了幾百人前往塔園祭奠獻花,這讓他得到彭啟安的認可,從此成了塔園活躍分子。

更多年輕的志願者加入進來。在潮州彩塘鎮,我在一家影印店見到85後曾祥游。當去了塔園,他才知道,原來存在這么一段歷史。他成了志願者,為博物館建網站、傳播信息。

老人們大多並不知道這些,正如我原先並不知道,在田野邊的工棚里、公路邊的小店裡、日常而麻木的小鎮裡、冷清的“文革”博物館裡,更為現代的觀念正蔓延開來。

保衛者游擊戰

塔園未來如何?彭啟安把16字方針拋出來:不求正名,難求發展,只求存在,終求完美。

這問題想了無數遍。無路可走又放心不下,只能在塔園終老了。“老漢今年82,”他反覆說這句話,大概是表達焦灼的方式。這一句式重複好些年了,危機如常,年紀漸長。女兒說起父親,眼角泛起淚花,說誰也勸不動他。憂心忡忡的志願者希望他長命百歲。“他不在了,塔園也就結束了。”見過的許多人都這么說。塔園骨幹王平是少數樂觀者之一,她四處奔走,想為塔園掛牌,無論是愛國主義基地或是養生基地,她覺得掛上就行。

眼前要解決的難題是:把彭德懷像安上塔園。村委會一如既往地反對,溝通無效後,他決定繞過村委會,強行安裝。

在村里,他得到村民杜老二的支持。杜老二擁有保衛隊,他向彭啟安承諾:有人暴力阻撓,他們就出來保衛。

“必須旗幟鮮明支持彭市長。”杜老二圓頭虎臉,叼著中華煙,說話時嘴角輕輕向下撇。父親杜惠崇曾是村裡的老書記,正是在他任上,彭啟安創建塔園。別人以為子承父業,他並不承認。他生於1970年代初期,對“文革”沒有特殊的記憶,後來才偶然聽到歷史碎片,也知道了彭啟安的堅持,由是產生了崇敬。他說村里級別最高的退休官員反對塔園,這影響著村幹部的態度。但杜老二也是有分量的角色,在選舉中有著舉足輕重的地位。他決定站到彭啟安一邊,協助和村里溝通談判。

在博物館,杜老二在我面前走來走去,試圖為每個人安上角色。“如果我是‘文革'博物館的捍衛者,那么你是什麼?”他問管理員杜喬生。但杜喬生對“文革”全然不感興趣。他想唱8月8日的祭文給杜老二聽,杜老二轉身走開了。

我想起那天,杜喬生帶著我拜訪陳昭民。聽到陳昭民說自己地位卑微,他湊過來說,“那我就更卑微了。”他多想成為那個在公祭日唱祭文的人,不過他知道,這角色講究社會地位。他悄悄背誦了幾個版本,當他一一唱給我聽時,簡直陶醉得快流淚了。他說他是帶感情唱的。“是對祭文的內容有感情嗎?”他立刻興味索然。“不是!是形式美文學美!”

陽光燦爛的下午,彭啟安和杜老二站在山頭討論彭德懷像的安裝方案。路線要怎么安排,突髮狀況怎么應對。走到一半,發現台階被一條新修的道路截斷了。彭啟安不願走回頭路,不顧我勸說,一手抓住了一邊的水管,爬了下去。

這一天,他為我講解了每一處景點的故事。他把總結出來的“文革”罪名、歷次鬥爭名稱,讀過打動人心的文章片段,都刻在了塔園裡。臨走前,還帶我參觀“文革”死難者的墓地。這是他建造塔園的起點。如今17年過去了,看著他介紹每一座墳墓,就像介紹自己某位老朋友。那個疑惑又浮上來,從海灣大橋到“文革”博物館,彭啟安經歷了什麼?

回城的汽車上,彭啟安有些悵然。他說17歲因為貧窮參加革命,一心想翻身。後來成了黨的忠誠幹部,大躍進時夜以繼日帶頭抓勞動,人餓得水腫卻毫無成效,以為是自己把“好政策執行壞了”。“四清”時,自己是揭陽榕城鎮(現為榕城區)副團長,生劃出許多敵人,是忠誠的參與者。後來提出“地富反”、“社會閒散人員”也要給出路,到了“文革”時卻成了罪狀,關牢獄,被揪斗,終於痛徹心扉“承認了罪行”。

悔罪是真心的嗎?他只反覆說著當年的恐懼。1976年,他恢復了職務。他並不回望,而是投入到沉甸甸的新時代使命中。那時百廢俱興,改革潮流裹挾一切。他聽從號召“團結一致向前看”,一頭扎到建設中,勤懇清廉,是“青天”式的官員。1983年,他獲任汕頭市常務副市長,幾度上京求發改委批項目、堵截副總理以報告汕頭狀況,終於建成了華能電廠、汕頭深水港、海灣大橋和四通八達的公路。一個個工程自豪地證明了經濟高速騰飛、日新月異的中國現代化。被創富夢拉著快進的時代掩蓋著創傷和斷裂。

1996年的亂墳像是啟動心靈的神秘按鈕。它曾深藏於恐懼,深藏於國家召喚,深藏於作為“現代化”的經濟神話。地攤上的書籍成了他的啟蒙地,“文革”博物館贈書一千餘本,他看了七八百本。當他重新打量埋頭苦幹的歲月,就像從自己打造的繁榮地表,潛入地下的斷裂帶。

破舊的計程車快速駛出塔園,駛出亂鬨鬨的市場。天氣很好,老人都出來鍛鍊身體了。他一路逆流穿過自己的人生。彭啟安笑著說,如今我是不聽話的人了。

遊覽筆記

塔山風景區位於廣東省汕頭市澄海區蓮上鎮,占地約2.13平方公里。 是一處以塔山景觀和宗教古蹟、刻錄“文革”浩劫的歷史,悼念劫難的冤靈以啟迪後人的旅遊景區。景區屬蓮花山南端余脈,處於南峙山中段,山體環抱, 塔山天池居中,山青水綠,自然景色優美。

景區人文勝景眾多,有900多年歷史、香火旺盛的塔山古寺,有十三亭觀,有“ 雲鴻戲海 ” 、“ 天池夜月 ” 、“ 龍泉古蹟 ” ,九路、四橋、七牌坊、三十二奇石景 “ 晴嵐滴翠 ” 、 “ 龍船載經 ” 等妙景和名人手筆石刻。還有旨在教育警示後人,防止悲劇重演的中國第一個民間興建的“文革”博物館等。

一進景區,莊嚴肅穆油然生起,塔園精心設計的八處景點:門石導心照,碑廊現實史,冤塋長青留,高塔永思安,低塔緬楷模,丹心銘永生,童鴿嬉天平,潮樂普天慶。這些景點讓遊子既飽覽塔山明秀風光,又登高懷遠,思往鑒來,讓人們倍惜和諧大局,追求幸福生活。 “文革”博物館

“文革”博物館

“文革”博物館

“文革”博物館秀美的景色固然吸引遊人,可塔山最吸引人的是中國第一個民間興建的“文革”博物館。記得巴金老人說過:建立“文革”博物館是一件非常必要的事,惟有不忘過去,才能做未來的主人。他十分強調:建立“文革”博物館,這不是某一個人的事情,我們誰都有責任讓子子孫孫,世世代代牢記十年慘痛的教訓。潮汕人民記住巴金的教導,把那段慘痛的歷史記下來,教育子孫後代。因澄海是“文革”重災區,四百多人冤死“文革”,十年傷痕累累。1996年民間開始籌劃,經多方集資,1999年冬竣工。傷心的“文革”史鐫刻於高塔的對面,成為“低塔緬楷模”的景觀。

順著塔園牌坊拾級而上,是文人學者的碑記,為紀念葉劍英元帥粉碎“四人幫”的功績,葉帥塑像屹立此處。用花崗岩大石雕刻的書本記載“文革”悲傷的歷史,要後來人記住它,不讓悲劇重演。踏進“文革”博物館,花崗岩的石板刻著“文革”的歷史,一幅幅畫面叫人想起不堪回首的歲月,近六十歲的人才能了解“文革”,而青年一代則感淡然無味。佇立於歷史畫面,依稀看到“文革”文攻武鬥,紅衛兵抄家破“四舊”,多少無辜知識分子遊街遭批鬥,讀書無用毒害一代人,英雄交白卷讓芳華正茂的一代成為“上山下鄉”的犧牲品。

這悲涼的時光那能倒流,這慘痛的歷史那能重演?

為此,溫家寶總理2012年在 “兩會”後答記者問時說:粉碎“四人幫”以後,我們黨雖然作出了若干歷史問題的決議,實行了改革開放,但是“文革”的錯誤和封建的影響,並沒有完全清除。溫總理的講話一針見血地指出,要徹底清除“文革”遺留的毒素,就必須進行政治體制的改革,讓“文革”遺留的毒素從各個領域包括政治體制方方面面給予清除,對“文革”淡然無味的青年一代要讓他們讀一讀“文革”歷史,才能“讓子子孫孫,世世代代牢記十年慘痛的教訓”,不讓“文革”悲劇重演。因此,塔山園區民間興建的“文革”博物館也成為青年教育的基地。