歷史沿革

1984年,拾年山遺址由市博物館考古人員調查發現的。

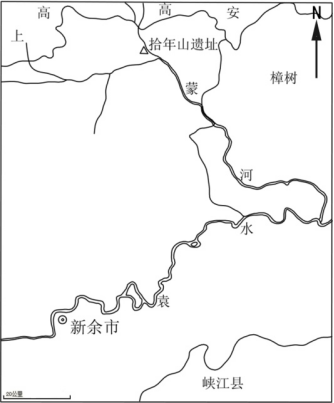

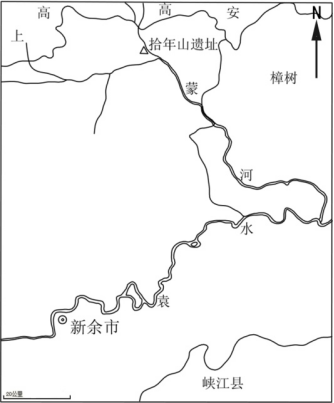

拾年山遺址位置示意圖

1985年,江西省考古隊專家確認為新石器時代晚期文化遺存。

1986年5~7月,由江西省文物工作隊會同市博物館進行首次搶救性發掘。開挖5X5米探方12個,發掘面積300平方米,清理葛葬30餘座,發現房基2座,灰坑2處以及水井、灶、石器寒妹台組堆10處。

1987年10~11月,江西省文物工作隊與廈門大學人類學系、市博物館對拾年山遺址進行第二次科學性發掘。開挖5X5米探方15個,5X3米探方2個,發掘面積為405平方米,清理墓葬50座,發現房基4座,灰坑2處,陶片堆33處,石器堆1處。

1989年10~12月,為進一步探明拾年山古文化遺存內涵和與周邊地區文化關係,省文物考古研究所與廈門大學人類學系、市博物館對拾年山遺址進行第三次考古發掘。開挖5X5米探方20個戰轎恥,發掘面積500平方米,出土和清理基葬56座,房基5座,灰坑2個,石器堆(含廢石料堆)和陶片堆16處。

遺址特點

拾年山遺址在蒙河水系100多米處的台地之上,高出周圍水田6~7米,為新石器時代遺址。總面積約5060平方米,文化堆積厚1.5~2米,年代約距今6000~4000年。它的北部為氏族居住區;南部是氏族公共基地;遺址北部系人工有意識堆積的陶片堆和石器堆。依據地層關係和典型陶器演變,拾年山遺址的文化特徵和分期棵再斷代分別為:第一期文化以紅農紅陶為特徵,年代測定距今約5500~6000年;第二期文化以黑衣紅陶為特徵,年代測定距今約5000~5500年;第三期文化以黑衣灰陶為特徵,年代測定距今4500~5000年。該遺址所反映的文化面貌與中原地區、長江中下游地區、東方沿海及嶺南地區均有聯繫,它從一個側面反映江西在古代文化交往方面所占的重要位置,填補江西新石器時代考古學編年序列缺環。

文物遺存

拾年山遺址出土遺物4000餘件(片)。文化堆積可分為一、二、三期,一期文化中含有少量大溪文化因素,陶器以夾砂紅陶為主良恥虹,夾砂灰陶和泥質紅陶占很小比例,器形有鼎、缸、缽、瓮、罐等,石器主要有鋤、斧、鏟、刀等;二期以夾砂灰陶和夾砂紅陶為主,器催煮元形有鼎、豆、壺、杯、缽、罐、簋等;三踏擊櫃期陶器夾砂紅陶占較大比例,並出現硬陶,器形與二期一致。二、三期文化大體屬樊城堆文化系統,石器大致有錛、鑿、鉞、鏟和玉瓊等。

文物價值

拾年山遺址是一處史前時期典型的台地遺蹟,有大量的墓葬和房址,對研究贛鄱流域的聚落布局和特徵具有重要價值。

保護措施

2013年5月3日,拾年山遺址被中華人民共和國國務院公布為第七批全國重點文物保護譽她套嚷單位。

旅遊信息

拾年山遺址位於江西省新余市渝水區水北鎮南陂村委會拾年村東。

自駕:從新余市出發經S221—鵠棚東路—穎江西大道—南陂村—拾年山遺址,全程大約35千米。

文物價值

拾年山遺址是一處史前時期典型的台地遺蹟,有大量的墓葬和房址,對研究贛鄱流域的聚落布局和特徵具有重要價值。

保護措施

2013年5月3日,拾年山遺址被中華人民共和國國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。

旅遊信息

拾年山遺址位於江西省新余市渝水區水北鎮南陂村委會拾年村東。

自駕:從新余市出發經S221—鵠棚東路—穎江西大道—南陂村—拾年山遺址,全程大約35千米。