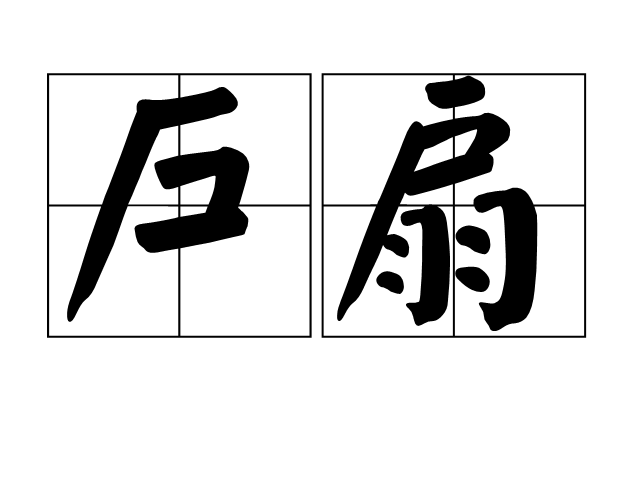

“便面”,又稱單門扇,《說文·戶部》:“扉,戶扇也。” 北周 庾信 《鏡賦》:“始摺屏風,新開戶扇。” 唐 沈亞之 《馮燕傳》:“轉匿戶扇後,而巾墮枕下。”

基本介紹

- 中文名:戶扇

- 拼音:hù shàn

- 注音:ㄏㄨˋ ㄕㄢˋ

- 解釋:門扇

介紹

門扇。《說文·戶部》:“扉,戶扇也。” 北周 庾信 《鏡賦》:“始摺屏風,新開戶扇。” 唐 沈亞之 《馮燕傳》:“轉匿戶扇後,而巾墮枕下。”

“便面”,又稱單門扇,戶扇,出土於湖北江陵一卒戰國時期的墓,距今已有2400多年。

“便面”是中國古扇的通稱,又是某種古扇的專稱。隨便上網查詢,都可以下載如下資料:

便面,古代用以遮面的扇狀物。《漢書·張敞傳》記載:“然敞無威儀,時罷朝會,過走馬章台街,使御吏驅,自以便面拊馬。”顏師古的註解是:“便面,所以障面,蓋扇之類也。不欲見人,以此自障面則得其便,故曰便面,亦曰屏面。今之沙門所持竹扇,上袤平而下圜,即古之便面也。”後稱團扇、摺扇為便面。宋人楊萬里《誠齋荊溪集序》:“自此,每過午,吏散庭空,即攜一便面,步後園,登古城。”金代党懷英《上皇書扇後》詩:“便麵團圝字點鴉,天風吹墮委塵沙。”清人孔尚任《桃花扇·寄扇》:“便面小,血心腸一萬條;手帕兒包,頭繩兒繞,抵過錦字書多少。”

出土文物中的確有可以與《漢書·張敞傳》互相印證的資料。1958年湖南省長沙市金盆嶺九號墓出土,湖南省博物館藏品,青瓷持便面俑,就是有獄吏相隨、手持便面的官吏。

作為中國古扇的專稱,所謂“便面”,有其特定形制。便面形制的主要特點是:“方不應矩,圓不中規。”不方不圓,非規非矩。某些便面,可以扇柄為軸搖動生風,如門戶繞戶樞轉動,而被特稱為“戶扇”。今天新疆烤羊肉串時使用的煽火扇子,還保持這種“便面”的古制,是可以繞扇柄搖動的“戶扇”。

便面的另一個別稱是“九華扇”。曹植《九華扇賦·序》說:“昔吾先君常侍,得幸漢桓帝,時賜尚方竹扇。其扇不方不圓,其中結成文,名曰‘九華扇’。”曹植又在《賦》中說:“方不應矩,圓不中規。隨皓腕以徐轉,發蕙風之微寒。時清氣以方歷,紛飄動兮綺紈。”

據報導:“江西省靖安縣李洲坳古墓,從2007年1月6日開始發掘,到2008年1月14日,經過一年多的考古發掘,專家們認定,該墓葬時間為距今約2500-2600年的春秋晚期。發掘清理中,還出土了被專家稱為便面的竹扇一件,便面(竹扇)呈菜刀形,柄長37厘米、扇面寬25厘米,用精細的竹篾編成,保存完好。專家們稱,這是我國出土時間最早、保存最完好的扇類實物證據,可謂‘天下第一扇’。”

又據報導:“江陵馬山一號楚墓出土便面,扇全形是菜刀形,扇面略近梯形,扇緣長弧形,外側長24.3、內側長30.4、寬14.7、16.8厘米。經篾紅色,緯篾黑色,用三經一緯的細篾編織而成。每根篾寬0.1厘米。

扇面由兩部分組成:外側單層,只有一面編織黑色矩形和十字形花紋;內側兩層,正背皆有三段不相連結的相同的長方形矩形花紋。扇柄通長40.8、寬2.5、厚0.6厘米,由兩塊黑色寬竹片和兩片紅色窄竹片拼疊而成,平面微弧。”

此江陵馬山一號楚墓出土的“便面”,就是曹植所說“中結成文”的“九華扇”。

根據相關資料,筆者曾把酒泉丁家閘晉墓壁畫中的一幅舞樂圖像,命名為“便面扇舞”。

丁家閘晉墓壁畫中,有一名女性舞伎,雙手各舞動一扇“便面”,迴旋而舞,彩裙飛動,滿室生風。她手中的道具,形制與湖北江陵戰國楚墓出土的便面完全相同。它的舞容,和曹植《九華扇賦》的描寫也完全一致。(參閱筆者《五彩繽紛舞連旋——嘉峪關魏晉墓室樂舞圖像巡禮》載烏魯木齊《新疆藝術》1989年第3期)

作為中國古扇的通稱,便面不僅和扇子相關,而且和園林建築相關。清代李漁《閒情偶寄·居室部·窗欄第三》就把“借景”的窗格,稱作“便面”。中國園林,因此而有“便面山水”一說。

最早的“便面”扇形小窗,是在遊艇兩側。李漁如是說:“是船之左右,止有二便面,便面之外,無他物矣。坐於其中,則兩岸之湖光山色、寺觀浮屠、雲煙竹樹,以及往來之樵人牧豎、醉翁游女,連人帶馬盡入便面之中,作我天然圖畫。且又時時變幻,不為一定之形。非特舟行之際,搖一櫓,變一像,撐一篙,換一景,即系纜時,風搖水動,亦刻刻異形。是一日之內,現出百千萬幅佳山佳水,總以便面收之。……此窗不但娛己,兼可娛人。不特以舟外無窮之景色攝入舟中,兼可以舟中所有之人物,並一切幾席杯盤射出窗外,以備來往遊人之玩賞。何也?以內視外,固是一幅理面山水;而以外視內,亦是一幅扇頭人物。譬如拉妓邀僧,呼朋聚友,與之彈棋觀畫,分韻拈毫,或飲或歌,任眠任起,自外觀之,無一不同繪事。同一物也,同一事也,此窗未設以前,僅作事物觀;一有此窗,則不煩指點,人人俱作畫圖觀矣。”

此舟上“便面”之扇形窗戶,後來又運用在中國園林之中,以借景入目。

不過,出土文物圖像中的便面,不是都能夠被人辨識。此,可以輯安壁畫為例。

在輯安洞溝第十二號墓(馬槽墓)中,有如下圖像:

《集安高句麗壁畫》一書的作者稱其為《剁肉圖》,而且說:“切肉的廚師手裡的刀真不小,好似很誇張,但,很傳神。”(山東畫報出版社2006年9月版第137頁)如果仔細觀察,不僅會懷疑“刀”怎么會如此之大,所“剁”之肉又似乎串在兩根長條物上。其實,這是一幅《烤肉圖》。在同一書中,可以找到與此同類的漢畫像石圖像:作者將其命名為,廚師“煽風”。(第105頁)此書同頁,還有一幅類似圖像:

作者將其命名為“烤肉串”。

筆者不解:既然作者已有如此見識,為何還把那幅《烤肉圖》命名為《剁肉圖》?也許是因為作者對“不方不圓,非規非矩”的“便面”,缺乏明確清晰的知識。任何認識,都受其在先的識別模式制約。換言之,眼睛所見,都經過大腦已有模式的識別,要想真正從圖像中看出名堂,必須首先具備相關的知識和學養。只有如此,才能正確地為文物圖像命名。