內容簡介

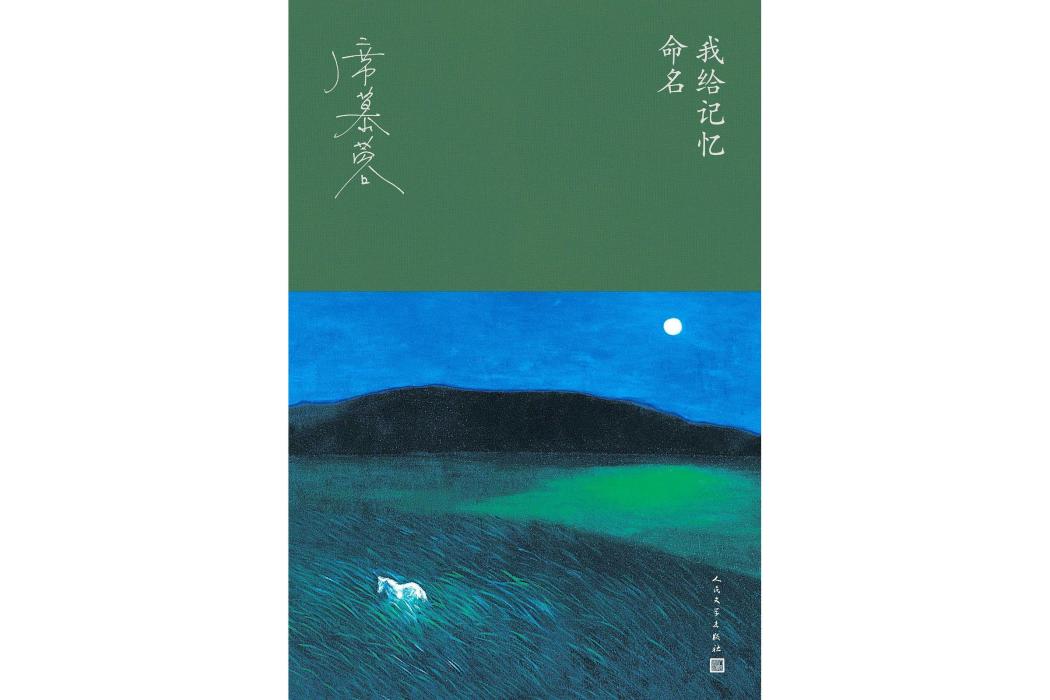

在《我給記憶命名》中,席慕蓉用“最初·最早”“在台東的畫展”“關於詩”“回家的路上”“我給記憶命名”五個章節對記憶進行串聯與梳理,勾勒出“鄉愁”的完整形貌與強烈脈動。書中,席慕蓉以一顆詩心感性地捕捉周遭一切,回憶童年、父親,她落淚不止;談論故土、友情,她一往情深。席慕蓉不僅將鄉愁融於文字中,也融入了腰封上那幅油畫——《月光下的白馬》,這幅1993年完成的畫作存放著她四十餘年的鄉愁記憶,無邊曠野是夢想的故土,而那匹月光照著的白馬,正是想家的自己。

作品目錄

第一章 最初·最早 日記九則 五十年後的同學會 第二章 在台東的畫展 日記十九則 | 第三章 關於詩 詩三篇 日記與筆記摘抄十二則 寄友人書 生命的撞擊 我不僅僅是…… 六月謝函 給“詩想”的回應 關於一首敘事詩的幾堂課 | 第四章 回家的路上 信件三封 日記六十一則 第五章 我給記憶命名 關口 城川行 克什克騰草原 安答 《二〇〇六/席慕蓉》後記 前篇與後續 | |

作品鑑賞

席慕蓉以《我給記憶命名》深情回望自己回鄉前後的嚮往和依託。在席慕蓉的內心深處,故鄉給予她的衝擊和力量,固執而又頑強。“誘惑怎么那么多”,構思油畫的間隙誘惑她的仍是阿魯科爾沁、林丹可汗的白城;詩人告別青春時期得心應手的愛情溫馨,更願意敘述思忖“如果牧民把他最後的一匹馬賣了,那么,馬鞭要丟在這個過程上哪一處角落才好”;她不停地行走在蒙古高原,追問身體裡有沒有可能,有一處“近乎實質與記憶之間的故鄉”在跟隨著人們存活。尋找到的答案是,人們一直錯認了“鄉愁”,科學家的加持,可以證明鄉愁不只是一種情緒、一種心理上的感性反應,“它與生理上的結構牽連更深”。因為對於故鄉的確認,她的散文擁有了“更深層也更現代性的命題”。席慕蓉試圖用嘔心瀝血般的文字來重構故鄉,無意創造了自己的新境界。她感慨“文化和血緣真是很奇妙”,蒙古族人與生俱來的淳樸、善良、多情、敦厚、堅韌、英勇的品格,浸潤在字裡行間,才華隨著詩歌、散文、繪畫綿延迭出的新作散發光彩。

與席慕蓉之前的散文集不同,《我給記憶命名》的文字有一種“互文性”,即用日記、書信、散文,包括近40幅圖片,相互勾連、印證與敘事,呈現這一個“原鄉”。仔細閱讀大量的日記,從看似簡單而自然的文字里,讀者可以真實感受到作者靈魂深處對於“父親的草原母親的河”充滿愛戀的深情和深入骨髓的鄉愁,可以看到缺乏驚心動魄表象下的複雜情感與思想深刻。不妨把具有“文獻性”價值的文字,視為作家精神的自傳——爬梳生命中高蹈或者憂愁的歲月,以及尋常日子心理起伏的脈絡;自在地娓娓道來文藝創作的態度,故鄉安居於心境之後投下的歷史身影。文字優雅洗鍊的風格,則有詩歌時代純淨情感的延續,並且衍伸達至歷經人生風塵、沐浴精神洗禮之後的從容凝結。

席慕蓉用自己的方式深情擁抱故鄉。她忠實於草原的情感,牧民的情感,接受豐潤滋養的同時倍加珍視人類永恆的價值。她如候鳥遷徙一般不停地從寶島台灣回到遼闊的大草原,激越卻又冷靜地面對歷史過往,感性領享蔚藍天空與璀璨星河的自由,卻又理性處理現實生活的艱辛跋涉與悲欣交集,顯然並不是一件比寫出好詩更容易的事。如是意義上,席慕蓉像自己在書中寫到的留在越南的蒙古馬一樣,年復一年迎著北風走向記憶里永遠泛著綠色光彩的草原,走向生命“源頭”的地方,去尋索一種模糊的訊息,獲得象徵蓬勃生命力的啟示,並迎接人生安寧平和的美好時光。

作品影響

榮譽表彰

2019年10月9日,《我給記憶命名》入圍文學好書榜9月榜單。

2019年12月31日,《我給記憶命名》入選中國教育報2019年度教師喜愛的100本書·90佳。

出版信息

作者簡介

席慕蓉,祖籍內蒙古,出生在四川,童年在香港度過,成長在台灣。台灣師範大學藝術系畢業後,赴比利時深造,一九六六年以第一名的成績畢業於布魯塞爾皇家藝術學院,專攻油畫。出版有詩集、畫冊、散文集及選本等五十餘種。曾任台灣新竹師範學院及東海大學美術系教授,現為專業畫家,並為內蒙古大學、南開大學、寧夏大學、呼倫貝爾學院、呼和浩特民族學院等校之名譽(或客座)教授,亦是內蒙古博物院特聘研究員及鄂溫克族、鄂倫春族的榮譽公民。