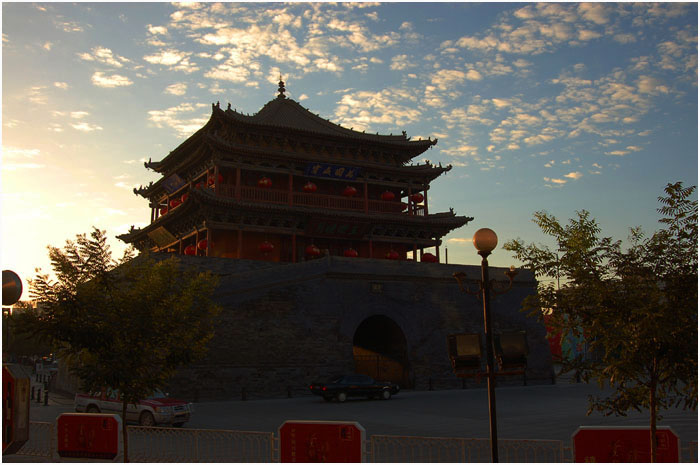

張掖鐘鼓樓又稱鎮遠樓,俗名鼓樓,又名靖遠樓,位於張掖市中心,東西南北四條大街交匯於此,是河西走廊現存最大的鼓樓。是凝聚著古代勞動人民智慧結晶的標誌性建築。張掖鼓樓是仿西安鐘樓建造,平面方形,建在一座磚砌的壇上,面闊3間,進深3間,底寬16米。台平面呈方形,台底寬32米,高9米,基座至樓頂30多米,樓為三層木構塔形,重檐四面坡,攢尖頂。飛檐翹角,雕樑畫棟,典雅莊重,是一座體現明代建築風格的古建築。

基本介紹

- 中文名稱:張掖鐘鼓樓

- 地理位置:張掖市中心

- 又稱:鎮遠樓

- 類別:古建築

建築歷史

建築特色

反映了中國古代勞動人民的聰明智慧和高超的建築技藝。