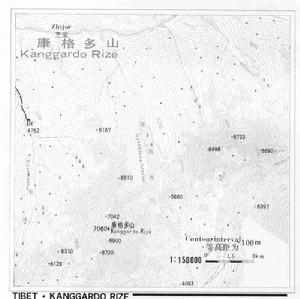

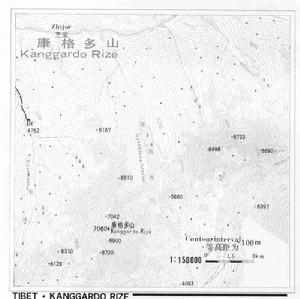

康格多山:即康格爾多山,在西藏自治區錯那縣境內、喜馬拉雅山脈中段轉折東北方向的南麓。康格多山終年積雪,由南北兩條主山脊和陡峭的東西坡合拱而成,這一地區高峰林立,海拔7000米以上的高峰有兩座,高峰海拔7060米,6000米以上的高峰不下30座,在其東北約30公里處,聳立著6990米的推崗日峰,其西約21公里處是一座海拔6895米的雪峰。

注意:地圖上7060高峰標註“康格多山”和“康格多峰”兩種情況都有,後一種標註是把康格多山作為很長的山脈,那只是一個高峰。

康格多山脈:包括其高峰及其周圍延伸地帶。

有的人把波拉山混淆於康格多山:其實,康格多山在西方很遠才是浪波鄉駐地,浪波鄉西方較遠才是勒布溝,翻越海拔4550的波拉山口而南下。

基本介紹

- 中文名:康格多山

- 外文名:Kangto, Mount

- 海拔:7060米

- 地點:喜馬拉雅山脈中段轉折東北方向

概念,簡介,氣候,攀登歷史,

概念

地圖上7060高峰標註“康格多山”和“康格多峰”兩種情況都有,後一種標註是把康格多山作為很長的山脈,那只是一個高峰。

簡介

喜馬拉雅山東段的高峰。位於中國西藏自治區南部錯那縣以東,海拔7,060公尺,有現代冰川發育。康格多山海拔7060米,位於東經92.4度,北緯27.8度;地處喜馬拉雅山脈中段轉折東北方向的南麓,在西藏自治區錯那縣境內。 康格多山終年積雪,由南1北兩條主山脊和陡峭的東西坡合拱而成,這一地區高峰林立,海拔7000米以上的高峰有兩座,6000米以上的高峰 不下30座,在其東北約30公里處,聳立著6990米的推崗日峰,其西約 21公里處是一座海拔6895米的雪峰。康格多主峰兩旁還有南、北兩個山頭,海拔高度分別為70402米和6900米,與之相應的是南北兩條山脊。南北山頭又各向東西兩側伸出支脊,坡面陡峭險峻。群山峽谷中分布著大大小小無數條冰川。東坡姜朗冰川長lO多公里,冰川上冰陡崖懸立,有的高達l0餘米,冰面裂隙縱橫、冰崩雪崩頻繁發生。 登山線路

登山線路

登山線路

登山線路

康格多山海拔7060米,位於西藏自治區錯那縣境內,坐落於喜馬拉雅山脈中段轉折東北方向的南麓。康格多山終年積雪,這一地區高峰林立,海拔7000米以上的高峰有兩座,6000米以上的高峰不下30座。康格多主峰兩旁還有南、北兩個山頭,與之相應的是南北兩條山脊。南北山頭又各向東西兩側伸出支脊,坡面陡峭險峻。群山峽谷中分布著大大小小無數條冰川。東坡姜朗冰川長lO多公里,冰川上冰陡崖懸立,有的高達l0餘米,冰面裂隙縱橫、冰崩雪崩頻繁。康格多山區屬亞熱帶高原氣候,雨季時山頂被雲霧籠罩。春秋時節,峰巒上白雪皚皚,山麓的坡台溝,奇花點點,牧草肥美。常常可見野驢、黃羊、草狐、漳子等數10種野生動物。

氣候

康格多山區屬亞熱帶高原氣候,地勢北高南低,印度洋暖流逆谷而上,區域性氣候明顯。全年降水量在400毫米以上,6—9月為雨季,其間細雨綿綿,山頂被雲霧籠罩,難見大山面目。故登山活動一般選在每年的 4月—5月或l O月—11月。其時,峰巒上白雪皚皚9山麓的坡台溝。塹則林 海蒼蒼、奇花點點,牧草肥美。常常可見野驢、黃羊、草狐、漳子等數10種 野生動物 。 康格多山

康格多山

康格多山

康格多山攀登歷史

1913年,英國、印度等國的探險家曾進入該區活動 登山線路

登山線路

登山線路

登山線路1939年,英國的 一支登山隊正式登山,有1人死亡,攀登失敗。

1988年3月24日、26日, 日本登山隊宮崎貴文、高野惹輔、岩田齊、岡天武揚四人,分兩批沿北峰西北坡轉西北山肯,跨越北峰後沿北山脊首次登頂成功。