庚辰大疫是越南阮朝明命皇帝即位初年發生的一次全國性的傳染病疫情。此次大疫的性質很可能為首次傳入越南的真性霍亂疫情,因此造成了極高的感染和死亡率。短短半年間,疫病就奪去了越南大約三分之一在籍丁壯人口的生命,造成了不可估量的損失。面對突如其來的疫情,新君明命展現出了他的政治智慧,在積極救撫百姓、主動擔責罪己的同時,亦巧妙利用儒家傳統的天人交感、天人感應理論,鼓勵甚至授意臣子上疏直言,並藉此繞開了原本阻撓改革的武人功臣勢力集團,推動了一些在非疫情時期難以迅速實現的改革舉措的實施。通過上述措施,明命得到了上至越南儒家士大夫階層,下至普通百姓的廣泛支持,迅速擴大了統治基礎和政治勢力,從而為日後進行更大規模的政治改革奠定了良好的基礎。

基本介紹

- 中文名:庚辰大疫

- 發生時期:越南阮朝明命皇帝即位初年

歷史背景

疫癘流行與政治改革——越南阮朝明命初年庚辰大疫初探

內容提要庚辰大疫是越南阮朝明命皇帝即位初年發生的一次全國性的傳染病疫情。此次大疫的性質很可能為首次傳入越南的真性霍亂疫情,因此造成了極高的感染和死亡率。短短半年間,疫病就奪去了越南大約三分之一在籍丁壯人口的生命,造成了不可估量的損失。面對突如其來的疫情,新君明命展現出了他的政治智慧,在積極救撫百姓、主動擔責罪己的同時,亦巧妙利用儒家傳統的天人交感、天人感應理論,鼓勵甚至授意臣子上疏直言,並藉此繞開了原本阻撓改革的武人功臣勢力集團,推動了一些在非疫情時期難以迅速實現的改革舉措的實施。通過上述措施,明命得到了上至越南儒家士大夫階層,下至普通百姓的廣泛支持,迅速擴大了統治基礎和政治勢力,從而為日後進行更大規模的政治改革奠定了良好的基礎。

關鍵字越南 阮朝 庚辰大疫 明命改革 霍亂 疫病史

所謂“疫”字,實為古代漢文化圈國家對流行性疾病的一種統稱,漢文古籍中往往有“疫氣”“疫 癘”“瘟疫”“時疫”等多種說法。與其他疾病相比,由於疫病時常在短時間內造成較大範圍的人際傳播甚至死亡,因此更容易對其所在的國家、區域乃至整個人類社會造成不同程度的影響。但是,在相當長的一段歷史時期內,疫病及其歷史影響並未得到史家們的足夠重視,因此有學者將其稱為史學研究領域中的“漏網之魚”。美國著名史家威廉 ·麥克尼爾(William H.McNeill)出版《瘟疫與人》 後,這種情況才逐漸改觀,不少學者開始關注疫病本身及這一微觀因素對人類社會的影響,從而使歷史上的疫病日益成為史學研究的前沿和熱點話題之一。近年以來,越南歷史研究者受到這一趨勢的影響,出現了一些相關研究,如李塔娜(Li Tana)在《越南、雷州半島和海南島的疫病、貿易與地方信仰》中關注了17—18世紀越南與中國雷州半島、海南島之間存在的關聯性疫情,並以疫病的傳播為線索揭示其海上貿易聯繫;再如米歇爾 ·湯普森(Michele Thompson)在《越南傳統醫學:一部社會 史》中則以長期在越南國內流行的疫病——天花為研究對象,著重梳理了其自19世紀以來對越南社會和歷史發展產生的廣泛影響。

當然,僅就越南歷史研究而言,疫病史無疑還是一個新興研究領域,其歷史上暴發的眾多疫情及相 關歷史影響大都尚未被學界所完全認識,本文所要論及的明命庚辰大疫就是其一。這裡的庚辰年,即明命元年(1820),是越南阮朝第二代君主阮福晈即位的初始之年。也恰好是這一年,在越南國內暴發了一場史無前例且波及全國的疫情,即歷史上所謂的明命庚辰大疫。由於此次疫情規模空前且死者甚眾,因此得到了不少阮朝史家的關注,其相關史實散見於《明命政要》《大南實錄》《國史遺編》等官、私史籍之中。近代以來,由於阮朝遺存的這些史料較為零散且不成系統,使得學界對此次大疫的認識極為有限,僅在少數通史性的著述中對部分史實略有提及,其疫情始末、疫病性質、形成原因和歷史影響(尤其是對明命改革的影響)等重要問題鮮有學者論及。筆者在查閱阮朝硃本檔案的過程中,發現了一批與之相關的檔案材料,現擬結合其他漢喃文獻及前人研究對此次大疫進行考察,以期推動和補充對庚辰大疫本身及越南古代疫病史、政治史的認識和理解。

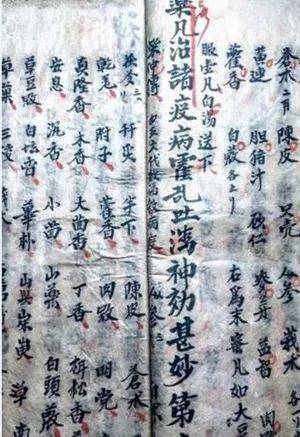

書法作品

一、庚辰大疫始末及疫病性質

從《大南實錄》等越南官修史籍的記載來看,明命庚辰大疫最早暴發于越南南方沿海地區。史 載:明命元年,六月,阮廷首次接到了河仙、永清、定祥三鎮“疫大作”的奏報。此三鎮皆位於當時阮朝疆域的最南方,與稍北的藩安、邊和均隸屬嘉定城。從上述記載來看,至少到是年六月,此次疫情的規模還是較為有限的,尚未蔓延到嘉定城所在的整個越南南方,僅局限在最南部的三鎮而已。當然,可能在此之前,疫病就已經在當地傳播開來。根據阮朝硃本檔案的記載,早在是年四月,戍守嘉定的部分軍隊中就出現了一些20—30歲的青壯年軍人病亡的記錄,比如前軍率前差三隊該隊範文賜曾於四月二十三日上報,其軍中有名為阮橋者,年庚25歲,於本月十六日病死;同日,同屬前軍的率前差一隊該隊段文斤亦上報,其軍中有名為張文章者,年庚30歲,於本月十七日病死。雖然檔案中並未明確記載這些軍人是感染疫病而死,但在短時間內接連出現身體素質相對較好的青壯年軍人病亡的現象確屬罕見,很可能是疫病傳播初期人們還未將其與普通疾病區分開來,遂將其記載為普通病亡。

到同年七月,疫情的總體規模不斷擴大,開始自南向北迅速蔓延。史載,“平順以外至廣平以疫 報”,即包括整個越南南部的嘉定城和中部的平順鎮、平和鎮、富安鎮、平定鎮、廣義鎮、廣南營、廣德營、廣治營、廣平營在內的10鎮4營之地均出現了疫情。至八、九月,疫病進一步北上,蔓延至越南北部。比如,黎文豐和阮祥雲的奏摺中就曾提到,自八月下旬開始,北城就已經出現了“沴氣流行,人多患病”的情況,而潘叔直在《國史遺編》中則記錄“九月,傳染北城各鎮”。至此,僅用了大約四個月的時間,此次疫情便迅速擴展到了當時越南全境的23鎮4營,形成了全國範圍內的大流行。到是年年底,越南各地的疫情開始逐漸消退。比如,是年(1821)十二月,兵部曾向明命上疏,言“夏秋之間,天氣乖和,我皇上洞燭民隱,緩催缺兵,今沴氣已平,請依舊催填,以足兵額”。再如,是年(1821)十二月二十四日,北城副總鎮黎文豐曾向明命奏報,言“今將春節,天氣舒和,臣經詳問伊等鎮臣具稱自本月中旬至茲,此沴氣各已稍退,間一二所存帶此症者,死數者少,漸得如常”,而明命的朱批則為,“爾轄被災在各處之後,今已平復則為全好矣,朕不勝歡喜之至,著吏部傳與各衙門知道”。

由於明命在疫情暴發之初就要求地方官“訪疫氣差劇及病死之數,五日一奏”,因此當時阮廷 對此次大疫的死亡人數應該是有較為清楚的統計。但是,可能由於阮朝史官在修史時更為重視在籍丁壯(即當時越人所謂的“戶口”)的人數,使得《大南實錄》等官修史籍中僅保留了全國因疫致死的“戶口”總數,即書中所謂的“戶口死亡凡二十萬六千八百五十三人,籍外之男婦老幼不在此數”的記載。恰好在此次疫情暴發的前一年,即嘉隆十八年(1819),阮廷曾對全國的“戶口”人數進行了一次全面統計,當時得到的數據是全國有“兵民戶口凡六十一萬三千九百二十一人”。如果以嘉隆十八年統計的這一“戶口”總數為基數來看,本次大疫僅在籍丁壯的死亡率就達到了33.69% 左右。由此看來,明命庚辰大疫不僅持續的時間較長(從是年六月一直到十二月)、流傳的範圍較廣(波及越南全國),且感染率和死亡率均極高,短短半年的時間就奪去了當時越南三分之一左右的在籍丁壯的生命,不在籍的男女老幼應當更多。

面對如此嚴重的疫情,阮廷採取了一系列治疫舉措。其一,為了安定民心,官方主持了大量的祭 祀和祈禱活動,希望藉助神力結束疫情。在地方層面,“敕諸地方設癘、祭各一壇”,進行祭祀和祈禱;在中央層面,明命本人不僅在“宮中齋戒密禱”,還令重臣“阮文仁禱於太歲月將壇,陳文能禱都城隍廟,阮文興禱會同廟,又令布施諸寺齋醮,俾各為民祈焉”。其二,免費救治包括普通百姓在內的患病人員。早在疫情之初,明命就要求官府對“病者不拘官、軍、民皆給醫藥”,並“準官錢採買所需治疫藥品療治”。後來,明命更是“出內帑、白豆蔻並治疫藥方”派人分送地方,並“以新制治疫藥丸分賜群臣”。其三,對染疫病故的人員進行撫恤和安葬,規定“死者不拘男婦老幼人給恤錢三緡,布一匹,骸骨有暴露者官為殮葬”。其四,停止或暫緩了一些大型工程,以減輕遭受疫災百姓的負擔,如嘉定城當時正在進行永濟河的開鑿工作,因疫情延緩至第二年。此外,為了減少人員的流動和聚集,阮廷還暫緩了需要聚集大量百姓的徵兵活動,就連計畫在北城舉行的首次閱選工作也因疫情推遲。從疫情的整體發展來看,阮廷的這些舉措確實起到了一定的效用。到第二年,疫情僅在嘉定城和義安鎮有所復發,而且規模有限,再未形成庚辰年那樣的全國大流行之勢。

由此看來,庚辰大疫確實是越南歷史上一次規模空前的重大疫情。那么,此次疫情的疫病性質 為何,即其到底屬於哪種流行性疾病呢? 從現有的資料來看,阮朝史家雖然對這場大疫進行了記載,但整體記述極簡,僅將其稱為“疫”“疫氣”“疫癘”“疾疫”“沴氣”等,並未說明其具體屬於哪種疾病。近代以來,中外學界對該問題也少有關注,僅是因循阮朝史書的記載而已。但值得注意的是,阮朝史家雖然沒有記載此次疫情具體屬於哪種病因,卻記述了這種疫病的來源。疫情期間,禮部尚書范登興提出了“沴氣自西洋來”的說法。明命十年(1829),明命本人親作《戶口紀事》,在文中又提及庚辰大疫是“先自小西洋諸國”發生的。由此看來,明命君臣都認為此次疫情屬於海外傳來的疾病,其發源地在“西洋”或“小西洋”。“西洋”和“小西洋”二詞均源自中國,元朝初年就有“西洋”的說法,如《安南行記》中有“西洋國黃毛段子”的記載。據陳佳榮研究,元明時期“小西洋”應指今南海西部,“大西洋”則指今阿拉伯一帶,大、小西洋以馬六甲海峽為界;明末以後“小西洋”指蘇門答臘以西的印度洋海域,“大西洋”指歐美之間的大西洋海;至清代後期以來,大、小西洋逐漸在中國廢棄不用。受中國傳統知識體系的影響,越南古人亦引入和接受了中國“西洋”和“大、小西洋”的概念。阮朝前期,“西洋”仍是“大、小西洋”的統稱,“大西洋”主要指的是今歐洲一帶,“小西洋”則指今南亞一帶。

那么,明命君臣主張的疫病源於海外的“西洋”或者“小西洋”的說法是否具有可信性呢? 筆者 認為是可信的,因為庚辰大疫恰好處在霍亂第一次世界大流行期間(1817—1823)。霍亂(又稱“真性霍亂”,由一種可在水中生存數周的霍亂弧菌引起) 是一種腸道烈性傳染病,往往會在發病的幾小時內就產生腹瀉、嘔吐、發燒甚至死亡等劇烈反應。學界一般認為,霍亂的發源地在南亞孟加拉一帶,長期以地方病的形式暴發和流傳。1817年,霍亂再次在孟加拉暴發並由在加爾各答出入的英國殖民軍隊和船隻傳播到了世界各地,引發了霍亂的第一次世界大流行。由於阮朝前期的“小西洋”指的就是今南亞一帶,且明命時期的阮朝人船還曾到達過小西洋的“明歌鎮”(即今加爾各答),因此明命所謂的疫病“先自小西洋諸國”發生的說法,描述的可能就是霍亂在南亞孟加拉一帶發源的史實。除了提到疫病源自小西洋以外,明命在《戶口紀事》中還對該疫病的傳播情況進行了描述,言其“先自小西洋諸國,逾下洲各埠,歷暹羅、真臘以至我國,復侵染大清及東北各國”,這與《劍橋世界人類疾病史》中關於霍亂第一次世界大流行期間在南亞、東南亞和東亞傳播的論述幾乎如出一轍。

與明命君臣的說法相印證,阮朝硃本檔案的記載亦將此次大疫指向霍亂。比如,是年七月二十 三日,前軍該隊黎克忠向阮廷呈報,“內軍前差四隊該隊阮公兄在京公務,於茲本月二十日,被霍亂症而死”。需要注意的是,在真性霍亂傳入以前,越南傳統醫學因受中醫影響本就有所謂的“霍亂”之症,如其18世紀的名醫黎有卓在《海上醫宗心領》中就提到霍亂“往往發於夏秋之辰”,主要症狀為“心腹大痛”“卒然吐瀉”等。因此,這裡死於“霍亂症”的阮公兄可能存有兩種病因。其一,他罹患的是傳統醫學所認識的“霍亂”,即一種急性胃腸炎或細菌性食物中毒;其二,則確實是新傳入的真性霍亂,由於當時的醫生還不了解這種新的疾病,遂將其與傳統“霍亂”混淆。除此之外,更多的硃本檔案則提及染疫軍人多有急性嘔吐的病症。例如,明命元年七月二十二日,前軍二隊該隊阮文文曾向朝廷報告其軍中伍長楊違明“於本月被病疫,症吐瀉而死”;同月二十六日,前軍三隊該隊範文賜亦向朝廷呈報,其軍中有名為范召者,於本月二十日“被疫,症吐瀉急死”。從上述記載來看,此次疫病的發病者確實普遍具有“吐瀉急症”的特點,這與真性霍亂的發病症狀極為吻合。由此看來,此次大疫的性質很可能確屬從海外首次傳入的真性霍亂疫情,即此次大疫應是霍亂第一次世界大流行在越南的具體反映。

二、庚辰大疫

形成全國大流行的原因

由於地處熱帶季風氣候區,常年較為炎熱和潮濕,越南自古就因多發疫病而被視為“瘴癘之 地”,即麥克尼爾所謂的“季風雨林環境的疫病危險”。從現有的資料來看,越南暴發疫病的最早記錄可追溯至公元1世紀,當時東漢名將馬援曾於建武年間率軍往交趾平定二征之亂,其間軍隊中就暴發了嚴重的疫病,史載“軍吏經瘴疫死者十四五”。不過,越南在歷史上雖然多發疫病,但卻較少發生全國性的大疫。明命皇帝在庚辰大疫暴發之初就曾感慨:“書籍所載,疫不過一州一縣,未有循地蔓遍如今日者。”那么,是哪些因素導致了本次疫情在越南形成了全國大流行之勢呢?

庚辰大疫在越南形成全國大流行,首先應與當時阮朝同海外存在相對頻繁的人員往來密切相 關。從官方層面來看,阮廷當時與周邊的中國、暹羅、真臘、萬象等國均存在使節人員往來。尤其是明命元年二月,阮廷因嘉隆去世派遣裴德緡等如暹告哀。據阮德川回憶,裴德緡等抵暹時,當地就已暴發了霍亂疫情,有“暹民疫病,吐瀉而死幾半,暹佛王避疫於佛寺中”的記載。而裴使團返越的時間則在是年五月,恰好在越南國內疫情暴發前夕,雖然目前沒有直接證據,但確有可能是使團人員首先將疫病帶回了越南。從民間層面來看,阮廷自建國以來就一直允許外國船隻前來停泊和貿易,這些船隻中亦可能存在帶疫人員。據《海陽縣誌》記載可知,當時中國潮州的海陽縣亦出現了霍亂疫情,有“其症之初起,雲自暹羅海船”的說法。如若確有此船,那么其勢必經過越南海岸,亦存在將霍亂傳入越南的可能性。另外,在大疫暴發前一年,阮廷宣布,“準定廣平以南,凡民船商下洲者,征其稅”,在越南歷史上首次允許本國民船前往海外貿易。這裡的“下洲”,應指英國在馬六甲海峽一帶的殖民地(如檳榔嶼、新加坡等),當時亦是霍亂疫情較為嚴重的地區,即前往下洲的越南本國人船存在將當地的霍亂疫病帶回國內的可能。與之相印證,越南也確實是在允許民船前往海外的廣平以南地區較早暴發了疫情。由此看來,阮朝官方和民間當時與海外存在相對密切的人員往來,這些人員的入越途徑和在越活動存在差異,這使得此次疫情很可能是在越南多點傳入和暴發的,因此增大了防控的難度和傳播的速度,導致疫情全國大流行。

當然,不論阮朝與海外人員往來有多密切,當時能夠帶疫進入越南的人數可能仍是有限的,因 此疫情在暴發之初呈現出局限於沿邊沿海地區的特點(如最早上報疫情的河仙等三鎮,均為沿海或沿邊地區)。那么,又是什麼原因使此次疫情迅速蔓延到越南全境的23鎮4營之地呢? 這與阮朝在歷史上首次實現了今越南北部、中部和南部的政治統一密切相關。從越南兩千餘年的文明發展史角度來看,其北、中、南三部長期分屬不同的古代文明和國家政權,因此有學者將今越南所處的大陸東南亞東部稱為“世界上最為破碎的領土”。而這種相對“破碎”的政治狀態長期存在,使得越南境內的不同文明形態或國家政權之間的政治邊疆或邊界就成了阻隔疫病傳播的一種相對穩固的政治屏障。阮朝建立後,今越南北、中、南三部首次實現了政治統一,打破了原來固有的政治邊界,使人口在全國範圍內的流動相對頻繁。從現有的資料來看,僅阮朝官員和軍人在國內的跨區域流動就對此次疫情的國內擴散產生了不小的影響,存在多起官員或軍人往外地公務而染疫病亡的案例。比如,當時的署兵部尚書阮祥雲就是在前往北城執行閱選公務的途中感染疫病的,後在北城當地因此疫而病逝;再如,京師內軍前差四隊正隊長玉才侯梁泳曾於是年八月往廣平公務,結果在當地“被吐瀉症而死”。除了官員和軍人的跨區域流動外,阮朝國內的商人和普通民眾也不時從所在地前往外地,客觀上加速了疫情由輸入地向越南全國尤其是內陸地區的蔓延,最終形成了全國性的大流行。

此外,當時越南民眾對此次疫病的普遍易感和大疫暴發前後越南反常的氣候條件也在一定程度 上加劇了疫情在全國的傳播和蔓延。麥克尼爾曾指出,“同樣的疫病在熟悉它並具有免疫力的人群中流行與完全缺乏免疫力的人群中暴發,其造成的後果差別巨大”,即對沒有接觸過某種疫病的人群來說,由於缺乏免疫力人們普遍易感,就往往會造成較高的感染和死亡率。從庚辰大疫的情況來看,越南應當也與當時遭受霍亂襲擊的其他國家(如中國) 類似,屬於霍亂的首次傳入,因此造成了極高的感染和死亡率。也正是由於霍亂為首次傳入越南,人群普遍易感,這就更容易形成全國性的疫情。同時,根據《大南實錄》的記載,在大疫暴發的前一年和當年,越南的氣候也較反常,時人描述為“天氣乖和”或“天氣違和”,造成了水旱災害頻發,僅此兩年間地方向中央上報的較大規模的水旱災害就達11次之多。與普通年份相比,上述災害發生的數據明顯偏高,如嘉隆十七年(1818)和明命二年(1821),即大疫暴發前的第二年和暴發後的第一年,地方向中央上報的水旱災害僅有2次和3次。水旱災害頻繁給越南的農業尤其是糧食生產造成了很大影響,多地陸續出現了“米貴”的現象,中部的廣南、廣治、廣平三營和北部的山南上、京北二鎮甚至出現了“民人艱食”的窘境。在異常的氣候、頻仍的水旱災害和食物短缺等因素的共同作用下,越南百姓的身體狀況和免疫力勢必有所下降,因此進一步增大了疫病在庚辰年間形成全國大流行的可能性。

三、庚辰大疫前的

阮朝政局與明命改革的阻力

在國內外因素的共同作用下,庚辰大疫在短時間內就發展成一場波及越南全國的傳染病疫情, 造成了極高的感染和死亡率,對當時的越南社會產生了較大的負面影響。但是,疫病在對越南國家政權形成衝擊和挑戰的同時,也引發了政治變革乃至社會進步。就明命庚辰大疫而言,在給阮朝及人民帶來巨大損失和苦難的同時,也為當時的新君明命皇帝妥善利用,成為他在國內推行政治改革的歷史機遇。學界一般認為,明命帝確為阮朝歷史上一位銳意進取的君主,他在繼位以後並沒有拘泥於其父嘉隆所遺留的各種定製,而是對阮朝上下進行了一系列大刀闊斧的改革。西方學者亞歷山大 ·伍德賽(Alexander Woodside)曾評價他是“阮朝諸帝中最為強有力也最具創造性的君主”,而克 里斯多佛 ·高夏(Christopher Goscha)更是將其系列改革形象地稱為“明命革命”,認為其改革結束了 嘉隆時期的軍事政權,建立了強有力的文人政府。長期以來,中外學界對明命改革的研究主要集中在改革活動的高峰階段,很少有人關注改革的初始階段,或者說改革是如何在阮廷順利啟動的。明命在即位之初,其改革活動實際上是面臨著很大的現實阻力的。

明命的父親嘉隆帝是長期割據越南中南部的阮主後裔,他所創建的阮朝實際是在與推翻阮主政 權的西山軍不斷作戰的過程中建立起來的。如果從1778年嘉隆在嘉定被阮主遺臣們尊奉為“大元帥攝國政”算起,其與西山軍的征戰就長達二十餘年,其間湧現出了一大批能征善戰的武將。僅嘉隆九年(1810)阮廷所承認的中興功臣就達258人之多,除了少數幾位殉節的文臣(如吳從周等)以外,絕大多數都是武人。阮朝建立後,嘉隆仍然極為倚重這些武人功臣來治理國家,因此不少西方學者都將其政權視為武人主導的政府。到嘉隆統治後期,隨著不少武人功臣相繼離世,在朝廷中基本形成了以阮文誠為首的和以黎文悅、黎質為首的兩大功臣勢力集團,雙方圍繞當時的皇位繼承權問題展開了激烈鬥爭,其中阮文誠集團一直主張由故太子阮福景(亦是宋皇后的嫡子)的長子阮福美棠來繼承皇位,而黎文悅等則遵從嘉隆之意主張由庶出的皇四子阮福膽(即明命)繼位。後來,由於得到嘉隆的強力支持,黎文悅、黎質集團最終在這場鬥爭中取勝,阮文誠則被污為謀反下獄,自盡而亡,支持和同情他的不少大臣遭到誅殺或貶謫。嘉隆十五年(1816),即阮文誠案發生後不久,嘉隆正式冊立明命為皇太子,解決了當時阮朝統治集團內部的皇位繼承之爭。由此可見,明命並沒有其兄長故太子景那樣的傳奇經歷,且又為庶出,因此其政治勢力和聲望均相對有限,主要是依靠父親的權威和黎文悅、黎質等武人功臣的支持而得以繼位的。

明命繼位之初是極為倚重黎文悅、黎質等武人功臣的,這些武人功臣也掌握著相當重要的國家 政治和軍事權力。但是,就明命自身而言,他是一個極具雄才大略、專橫集權的封建君主,如何超越嘉隆時代的舊有武人功臣集團,形成支持自己進行革新的政治勢力,應是明命繼位以來遇到的最重要的政治考驗之一。從現有的資料來看,早在庚辰大疫暴發之前,明命就已經開始著手進行改革,僅在明命元年正月,他就先後推出了多項改革舉措,包括改侍書院為文書房(即後來的內閣),討論設立尊人府,改內圖家為內務府、外圖家為武庫等。從上述舉措不難看出,明命最初的改革是極為有限的,僅涉及對少數中央機構名稱的改易和增置。從其繼位之初的政治形勢來看,嘉隆遺留的武人功臣集團無疑是影響改革的重要因素。明命繼位之時,很多功臣仍然身居要職,如黎文悅在嘉隆彌留之際與范登興等文臣同受遺詔,併兼掌神策軍五營之兵,後又出任嘉定城總鎮,明命還授予他“凡黜陟官吏,興利除害,一切城務邊籌並聽便宜從事”的特權。再如,功臣黎質長期擔任北城總鎮,黎文悅的弟弟黎文豐則為北城副總鎮。由於黎文悅、黎質等人不僅是嘉隆的功臣,更是其近臣甚至寵臣,他們是嘉隆政治傳統的主要堅守者,也就成為改革的主要阻力。在明命推行的阮朝宗室改姓“尊室”這件小事上,黎質曾提出反對意見,認為“國姓改為尊室,皆(鄭)懷德等依阿慫恿,可將其於廟門斬首,以正其罪”。鄭懷德是嘉隆割據嘉定時期就選拔的重要文臣之一,曾被任命為阮廷向清朝請封使團的正使,當時已經官至吏部尚書,黎質能說出這番話,其對改革的反對遂可見一斑。

四、庚辰大疫暴

發與明命改革的轉機

作為新立之君,明命缺乏足夠的政治勢力和聲望,他對黎文悅、黎質這些勛舊功臣在短期內原是 無可奈何的,這也影響了改革的推進。但庚辰大疫的突然暴發卻給明命推進政治改革帶來了轉機,主要表現在以下三方面。

首先,明命在此次大疫中採取了超高規格的救撫百姓的措施,為自身積累了改革所需的人望和 民心。越南古代政府對染疫民眾的救治最早可以追溯到陳裕宗大治五年(1362),史載“九月,帝幸天長府,民有疾疫,賜官藥及錢米有差”。後黎光順八年(1467),因國威、三帶等府發生瘟疫,聖宗遂“諭留守官黎念,發官庫錢50緡,令濟生堂買官藥”派人前往醫治,“並諭今後某府有疫癘者,聽本處官用稅錢買藥治之”,由此形成了後黎救助染疫百姓的定製。阮朝建立後,除救治生者外,還開始撫恤死者,如嘉隆十三年(1814),廣德有疫,阮廷遂命地方官在當地建立養濟所,給染疫百姓居住,官給錢米湯藥,死者則給錢1 緡,布10 尺。庚辰大疫暴發後,明命更是採取了大幅超越前代的救助措施,宣布“病者不拘官、軍、民皆給醫藥,死者軍依恤錢例,增給布一匹,民男婦老幼給恤錢三緡,骸骨有暴露者官為殮葬之”,其中又以不分男女老幼給死者錢3緡花費最大。後來由於死者持續增加,廣南官員曾奏言,“疫斃之民,請分老幼小三等給恤”,而明命則譴之曰,“率土皆民,四海皆財,今百姓疾疫,朕心不勝惻隱,豈可以給錢之多而更議減等哉”,命一例給之。另外,這一恤例不僅“空前”,而且“絕後”,查《欽定大南會典事例》可知,後來阮朝歷代再遇疫死均未超過此例,如明命十九年(1838)廣安省有疫,在籍疫死者各給錢3緡,幼小1緡;紹治三年(1843)河仙省有疫,在籍漢人(即越人)疫死者各給錢3緡,余各2緡,幼小各1緡,清、土籍民各給錢2緡,余各1緡,幼小各5陌。僅從這一恤例來看,明命在此次大疫中所採取的種種救撫舉措確實不止於穩定社會和安撫百姓的傳統功用,更存在為他本人積攢改革人望和民心的政治考量。

其次,明命藉助大疫首次親自踐行了儒家“天人感應”的政治理論,初步獲得了越南儒家士大夫階層的政治認同。對古人而言,尤其是在儒家學說廣為流傳的越南,普遍信奉天人感應、天人交感的思想,疫病等大規模自然災害的發生往往被視為上天示警,需要君王予以回應甚至反省。疫情暴發之初,明命就曾向群臣發問,“朕即位以來,兢兢業業,唯恐未合天意,今旱疫為災,毋乃上帝儆予之不德歟”。七月疫情擴散後,富安鎮臣阮文桂“以境內疫作,上疏請咎”,明命認為“上乾天和,皆朕之過,非守土臣罪也”,於是命禮部尚書范登興起草罪己詔,范登興當時還以疫病起於西洋為由勸說皇帝不要罪己,明命反而言,“朕德無闕,外國之災,安能入境,阮文桂一守牧耳,尤能引咎,況朕為人主,安可辭其責乎”,最終下詔罪己,承擔起大疫發生的責任。在主動擔責、省躬修德的同時,明命還以“上答天心,下蘇民瘼”為由,下詔要求在京文武四品以上,在外諸城、營、鎮官上疏直言,他在詔書中提道,“茲適天氣乖和,民生寡遂,毋時政事有所闕歟,民隱有未達歟? 人慾見其形,必資明鏡,君欲聞其過,必待直臣”,諸臣“或咎在朕躬,緝熙之敬德有虧,懷保之仁恩未究,其以諸臣為法家拂士,如石攻玉,如金作礪,毋金玉爾音,務各直指其失,不必避忌,與夫見聞政事之闕失,民情之疾苦,並許一體實對進奏”。從明命的這些言行不難看出,在疫情發生後,他確實認為疫情的出現應為上天示警,可能與自己的“不德”或“過失”有關,因此堅持下詔罪己並令諸臣指正自己的過失,由此踐行了儒家“天人感應”的政治理論,表達了他堅持儒家思想的政治立場,由此初步獲得了越南儒家士大夫階層的政治認同甚至好感。

最後,在詔求直言的過程中,明命還將自身的改革目標融入其中,藉助疫情的特殊形勢和“天人感應”的政治理論推動了部分改革主張的快速實現。從史書的記載來看,在明命因疫情詔求直言以後,真正上疏回響的臣僚卻不多,後來明命還曾一度責怪於鄭懷德、范登興、阮有慎等重臣,“朕夙夜殷憂,不能自己,乃近日詔求直言,而卿等竟無一言,何也?”反而是一位在當時看來名不見經傳的中級官員阮登洵提出了明命較為滿意的建議。阮登洵,字信夫,廣平人,時任禮部僉事,其上疏共分 為兩次。第一次上疏主要是針對疫情展開的,大體提出了兩條建議。其一,請停罷兵民工作一兩月,使人民休養生息;其二,請全國諸軍舉行操演,認為“陽盛則陰衰,人強則疾弱,亦弭災之一術也”。第二次上疏則提出了六條建議:

一曰置御史院,請擇文武重臣兼領台憲使,內則彈正百官以勵清勤,外則糾察州縣以懲奸冗;

二曰置採訪使,請擇京官廉直方潔者,使之遍往州郡察政績,觀民情,以驗守臣之能否,達小民之利病;

三曰省冗員,言朝廷慎選儒臣為知縣,而所領惟詞訟一事,錢穀兵糧一切委之該縣、記縣,且一縣之內官吏皂隸不少,而又別置該縣、記縣等十餘人,欲無侵漁百姓難矣,請省之,凡詞訟錢糧兵徭橋樑道路一以委之知縣,儻一人不堪則置二人,使得展所學,而後責其民庸;

四曰置營鎮州縣學舍,請擇老師宿儒為助教,凡士人先就州縣肄業,助教察其才器而教之,稍通經能文則升之營鎮督學教之,常加考課,中格者賓與太學監督學再考閱題奏,乃命文學臣會監督學覆課其經術博洽,學行純備者準為生員,給廩肄業,以待錄用;

五曰開恩試科,言方今恩政舉行,天下蒙澤,四方之士莫不引領以承休德,願以來年開恩科如大清典例;

六曰舉恩祀,言昔者世祖高皇帝築金城,開道路,凡荒墳廢冢垂意憐憫,詔有司給棺布殮葬,歲一會祭。既而數年之後,此祭不設,今皇上為百神之主,大小神祇並蒙恩澤,唯無祀孤魂未遑軫及,古雲鬼無所歸則為癘,願定為祭例,俾有所歸。

從阮登洵第二次上疏的內容來看,除了第六條“舉恩祀”仍然主要是針對平息疫病、安定民心以外,其他五條更多的是藉助疫情提出的改革時弊的建議或方案,其中“置御史院”和“置採訪使”兩條主要是要求改革監察制度,加強中央對全國官員的監督;“省冗員”是要求改革用人制度,選用儒臣擔任知縣,加強中央對縣一級行政單位的控制;“置營鎮州縣學舍”和“開恩試科”兩條則是要在越南進一步提倡和發展儒學,為朝廷選拔更多科舉出身的人才和官員。據史載,明命對阮登洵的第二次上疏是十分讚賞的,專門令廷臣予以討論,很多建議在一至兩年的時間內便得到了落實,如舉恩祀的活動在上疏的當月便馬上舉行,當年年底下詔於明年開阮朝建國以來的第一次恩科,明命三年(1822)三月則下詔裁撤廣平以南冗員,選用科舉出身的儒臣擔任知縣。

當然,查當時阮朝的職官品階可知,阮登洵所任的禮部僉事恰好是正四品,即明命允許京官上疏的最末階。在鄭懷德等一乾重臣均未上疏的情況下,作為一名中級官員的阮登洵何以如此敢於言事,其建議又何以能夠得到明命的如此青睞呢? 筆者認為,阮登洵的上疏可能本就出自明命的授意,原因大致有兩方面。一是,阮登洵的一些建議實際明命之前就曾提出過,只因沒有得到功臣勢力的認可而未能落實。例如,明命元年正月,當時的廣義鎮臣上疏請求以該合(官職)補知縣,明命言,“親民之職,須擇科目中人為之,胥吏非其選也”,這與後來阮登洵在省冗員中提出的“朝廷慎選儒臣為知縣”的言論如出一轍。二是,阮登洵雖僅是當時朝廷的一名中級官員,卻與明命的關係甚為密切。明命繼位之初,就特別提拔他為“禮部僉事”,並在皇帝的秘書機關文書房充“文書房行走”,實為當時皇帝信賴的近臣和智囊,後來更是被明命委任為其子紹治帝的老師,在明命和紹治兩朝均有很大的政治影響。既然阮登洵為明命的近臣和智囊,其上疏確有可能得到了明命的授意,即是明命 借阮登洵之口提出了他不便明言的一些改革主張,並藉助當時的疫情和“天人感應”理論使得黎文悅、黎質等武人功臣又不便直接反對,由此實現了初步改革嘉隆舊制的政治目的。

從明命踐行的阮登洵提出的若干改革建言來看,其主張的“開恩科試”的影響可能最為深遠。在明命下詔開本次恩科之前,阮朝的科舉考試與之前的後黎朝相比是存在很大差異的。後黎朝的科舉制度與明清時期的中國相近,分為鄉試、會試和殿試三級考試制度,通過會試和殿試的形式把選拔人才的權力牢牢掌握在皇帝或中央手中。但是,嘉隆建立阮朝以後,並沒有完全因循後黎的科舉制度,而是常年執行鄉試一級考試制度,每六年一考,即越南士人在鄉試中考中舉人便可授官,從而將選拔人才的權力部分下放給了地方,不利於中央集權的加強。在因疫情引發的恩科考試中,明命首次恢復了後黎朝時期的三級考試制度,於明命二年開本次恩科鄉試,第二年開本次恩科會試和殿試。自此以後,阮廷科舉開始執行三級考試制度,並規定將每六年一次的考試周期改為三年,將國家的人才選拔權收歸中央,通過殿試選拔的人才更是成為明命的“天子門生”。這些通過會試和殿試選拔的人才較少受到嘉隆武人功臣勢力和地方勢力的影響,成為明命改革的堅定支持者和維護者,為明命日後更大規模的改革活動儲備了必要的人才。

總之,庚辰大疫的突然暴發,確實給原本面臨重重阻力的明命改革帶來了轉機。在疫情暴發之初,明命就通過在大疫中超規格救助百姓、踐行儒家的“天人感應”理論等活動,初步獲得了當時上至越南儒家士大夫階層,下至普通百姓的廣泛好感與普遍支持,由此在短時間內彌補了他繼位之初在人望上存在的先天不足,為推行改革贏得了相對廣泛的民眾基礎。在踐行“天人感應”理論的過程中,明命又將自身的改革目標融入其中,授意阮登洵等近臣上疏改革建言,繞開了原本反對改革的武人功臣勢力集團,實現了在非疫情時期難以迅速推行的改革舉措,為持續長達數十年之久的明命改革開啟了相對良好的開端。這些初步改革舉措的實施,反過來又進一步增強了明命本人和中央的權威,如通過“開恩科試”明命恢復了科舉三級考試制度,從而收回了中央對科舉取士的選拔之權,由此進一步擴大了統治基礎和政治勢力,也在某種程度上削弱了以黎文悅、黎質為代表的武人功臣勢力集團的政治影響,為其後更大規模的政治改革奠定了堅實的政治基礎。

結論

通過上述論述,對發生在1820—1821年的明命庚辰大疫的始末、疫病性質、形成全國大流行的原因和歷史影響(尤其是對明命改革的影響)均有了一個較為明晰的認識和理解,從中可以得出以下幾點結論。

從庚辰大疫本身而言,其確實是越南歷史上暴發的一次規模空前的烈性傳染病疫情。本次疫情最早在越南南方的河仙等三鎮暴發,僅用了數月時間就自南向北快速蔓延到了當時越南全國的23鎮4營,形成了在今越南地理範圍內的首次全域性的大流行,由此造成了極高的感染和死亡率,在大約半年的時間內就奪去了越南當時三分之一左右的在籍丁壯人口的生命,因疫死亡的老弱婦孺更是不計其數。大疫在大量消減越南人口的同時,也給越南造成了極大的經濟損失,僅當年阮廷為了應對疫情和救撫百姓的各項直接花銷就高達錢73萬餘緡。查《大南實錄》的記載可知,阮廷戶部當年總計收錢192萬5920餘緡,在應對此次疫情上的直接花銷就占到了是年國家錢款收入的37.90%左右,其餘的各項支出和民間的損失更是無法估量。當然,由於明命君臣採取了較為妥善的治疫舉措,如官方舉行的祭祀和祈禱活動減少了人民對疫病的恐慌,有利於社會的整體穩定;免費治療使包括貧民在內的廣大染疫民眾得到了相對有效的救治;給因疫致死者發放撫恤以保證死者被妥善安葬,不二次污染環境;減少人員流動和聚集能有效減少疫病的傳播,這些都使得疫情在當年年底就得到了較有效的控制,第二年僅在少數地區有所復發,可謂越南古代王朝國家治疫活動的一次較為成功的典型案例。

從政治史的角度而言,由於此次大疫恰好發生在明命改革的啟動階段,因此對當時的阮朝政局及其後的政治改革活動產生了較為深遠的影響。在庚辰大疫暴發前夕,當時的阮廷內部實際已初步形成了以新君明命為首的改革勢力和以黎文悅、黎質等武人功臣為首的守舊頑固勢力,雙方圍繞改革問題展開了初步的交鋒。由於明命本人的政治威望和勢力相對有限,一度影響了改革的順利推進。但是,庚辰大疫的突然暴發卻給原本受阻的改革帶來了轉機。面對突如其來的疫情,新君明命展現出了政治智慧,他在積極救助染疫百姓、努力控制疫情的同時,還利用和踐行了儒家傳統的天人交感、天人感應理論,鼓勵甚至授意臣子上疏直言,由此繞開了原本阻撓改革的武人功臣勢力集團,推動了一些在非疫情時期其難以實現的改革舉措。通過這些措施,明命得到了上至越南儒家士大夫階層,下至普通百姓的廣泛好感和普遍支持,從而在短時期內為其主導的改革積累了大量的人望和政治勢力,為更大規模的政治改革的陸續展開奠定了良好的政治基礎。

從疾病史的角度而言,通過發掘多種越南漢喃文獻中的相關記載(尤其是發現了多份有關當時疫病症狀的阮朝硃本檔案檔案)並結合當時世界疫病流行的基本史實,首次揭示和證明了明命庚辰大疫的疫病性質很可能就是從海外傳入的真性霍亂疫情,即霍亂第一次傳入越南的時間至少不晚於明命元年。因此,庚辰大疫是越南有記錄以來暴發的最早的一次霍亂在其全國範圍內的大流行,對於研究霍亂這一烈性傳染病在越南的傳入、傳播和留存情況均具有重要的史學價值和意義。另外,從庚辰大疫發生的時間斷限來看,其恰好處於霍亂第一次世界大流行期間(1817—1823),即本次疫情亦是霍亂第一次從海上由南亞向東南亞和東亞地區傳播的重要一環,有利於進一步深化對當時霍亂東傳路線的認識。比如,過去學界一般認為,霍亂首次傳入中國可能主要是通過海路實現的,也有當時的中國史籍記載霍亂最早可能是由暹羅海船傳入廣東的。但是,從明命庚辰大疫的情況來看,越南幾乎與中國同時暴發了霍亂疫情,且越南北部又與中國存在著十分密切的陸上人員交往,由此可以推測霍亂在從海路傳入中國東南沿海地區的同時,也有可能通過中越陸上邊境傳入中國西南地區,這就解釋了為何在中國霍亂疫情暴發的初期,在遠離東南沿海的雲貴地區也很快出現了霍亂疫情。

從全球史的角度而言,明命庚辰大疫中所傳播的霍亂並非越南的本土疫病,而是源於海外的“小西洋”,因此其在越南的暴發和流行是自嘉隆割據嘉定以來越南國內日益參與到地區乃至全球交往和貿易的一種重要表現和必然結果。尤其是在大疫暴發的前一年,嘉隆主政的阮廷還頒布了允許廣平以南民船前往海外“下洲”地區進行貿易的新規,使越南國內的不少普通商民一度獲得了前往海外貿易的合法機會,進一步促進了當時越南中南部與海外世界的交往聯繫,但同時也大大增加了這些地區外來疫病傳入的風險。與之相印證,在大疫暴發之初,也確實是在開放程度較高的廣平以南地區較早出現了疫情,這與允許越南民船前往“下洲”的新規應不無關係。從明命君臣遺存的若干言行來看,當時的阮朝官方還是較為關注和了解海外世界的,早在疫情暴發之初,范登興等重臣就已經大致了解到“疫自西洋來”的事實,後來明命更是明確指出了本次疫情“先自小西洋諸國,逾下洲各埠,歷暹羅、真臘以至我國,復侵染大清及東北各國”的傳播情況。更難能可貴的是,在范登興等意 欲將疫病暴發的責任推卸給西洋諸國時,明命並沒有對西洋產生敵意,反而通過下達罪己詔的方式主動承擔了國內疫情暴發的責任,並通過降低外國商船港稅和恢復“如西公務”等手段進一步擴大了本國的開放程度,使得當時越南與全球的聯繫和交往逐步達到了前所未有的歷史高點 。