人物經歷

1940年5月24日,布羅茨基生於列寧格勒一個猶太知識分子家庭,自幼受到良好教育。父親原為海軍軍官,因是猶太人被迫退役,靠母親掙錢養家。

約瑟夫·布羅茨基

1955年起,布羅茨基

輟學謀生,先後做過

車工、

司爐、醫院

太平間運屍工、水手等13種工作,並開始寫詩,多數發表在由一些青年作家和藝術家所辦的刊物《句法》上,並通過詩朗誦和手抄本形式流傳於社會。一些詩歌甚至傳到了國外,赫然登在正式刊物上,往往連他自己也渾然不知。他很快嶄露頭角,被稱作“街頭詩人”,並受到

阿赫瑪托娃和其他一些文化界人士的賞識。這期間與彼得堡幾位寫詩的青年人切磋詩藝,後來他們被稱為“彼得堡集團”。

1962年起,布羅茨基成為公安部門監視的對象。他經常受到騷擾,兩次被關進監獄的精神病院。在精神病院最恐怖的是給他強行注射鎮靜劑,半夜又被粗暴叫醒,拉他去沖冷水浴,然後用濕浴巾把他渾身包緊,再將他推到暖氣旁烤乾浴巾……他遭受了慘無人道的折磨,出獄後不敢住在家裡,到處流浪,但仍未能逃脫警方的追逐。

1963年,布羅茨基發表著名長詩《悼約翰·鄧》,這是他早期創作的代表作。同年年底,布羅茨基被捕,因他喜愛長期被斥為“頹廢派”的

阿赫瑪托娃等人的詩歌,他在電車上讀這些作品,讀畢又給別人傳閱,有時複印出來散發給朋友們。這些就成了後來指控他的16條罪狀之一。

1964年,法庭指控其罪行為“利用黃色詩歌和反蘇作品毒害青年”,罪名是“社會寄生蟲”,被判服苦役5年。布羅茨基一案於國內外引起強烈抗議。在阿赫瑪托娃、

蕭士塔高維奇和葉甫圖申科等知名人士及西方作家的呼籲下,才使得服刑18個月的他提前獲釋,獲準回到列寧格勒。他的作品陸續在國外出版。

布羅茨基

1972年6月,他被剝奪蘇聯國籍,驅逐出境。他被告知,當局“歡迎”他離開蘇聯,接著便不由分說地將他塞進一架飛機。原先要將他發配到以色列,但詩人要求去維也納,因為他的偶像奧登在那裡。離開祖國前,他給勃列日涅夫寫信:“我雖然失去了蘇聯國籍,但我仍是一名蘇聯詩人。我相信我會歸來,詩人永遠會歸來的,不是他本人歸來,就是他的作品歸來。”奧登熱情地接待了他,將他推薦給眾多作家,並為他籌措到1000美元的資助。不久,布羅茨基受聘於美國

密執安大學,擔任住校詩人,開始了他在美國的教書、寫作生涯。

1977年,加入美國籍。曾任

美國藝術與科學學院和全國藝術與文學學會會員,巴伐利亞科學院通訊院士。

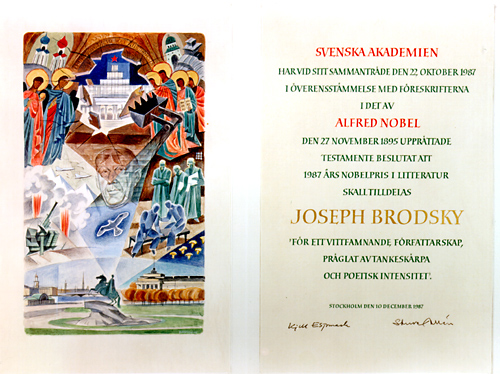

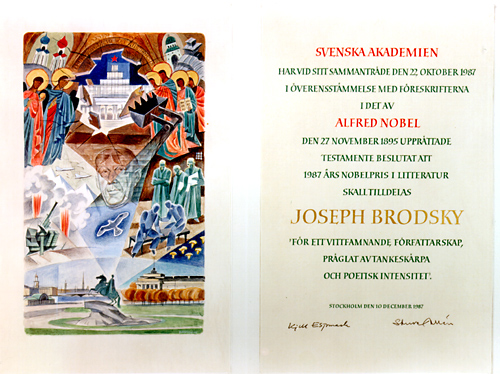

諾貝爾獎證書

1987年,由於作品“超越時空限制,無論在文學上及敏感問題方面,都充分顯示出他廣闊的思想和濃郁的詩意”,布羅茨基獲得了

諾貝爾文學獎。這年他47歲,是有史以來最年輕的諾貝爾文學獎得主之一。

1996年1月28日,布羅茨基在紐約因心臟病突發於睡夢中離世,享年55歲。

人物作品

(以上參考自新京報)

出版圖書

作者名稱:約瑟夫·布羅茨基

作者類型:

作者時間:2014年10月

《小於一》是2014年10月浙江文藝出版社出版的圖書,作者是[美] 約瑟夫·布羅茨基。本書收錄了布羅茨基評論詩歌與詩學的最卓越的散文作品。不可避免,《小於一》中也談到了政治。這些散文是對歷史和當今時代的深刻沉思。

創作特點

主題

布羅茨基1972年前的詩作,題材多為愛情、離別或孤獨,其離經叛道之處無非在於背離樂觀主義和團隊精神觀念,和蘇聯的主流意識形態格格不入,赫魯雪夫表態說:“憑他那些詩就可以判他五年!”在集權意識形態的高壓下,作家的創作空間非常小,不僅物質安康難以保障,還動輒有性命之虞;他們面臨的是非此即彼的選擇,要么在美學風格上自動撤退,抑制其形而上的能力,降低藝術追求,要么成為讀者數量極少的實驗作家,期望未來所謂公正評價,靠作品偶爾在境外出版而聊以自慰。

約瑟夫·布羅茨基

在經歷了審判、監禁、流放之後,布羅茨基最終於1972年被迫流亡海外,此生再未踏上故土。因此,回憶不可避免地成為了他的文集的開篇主題。與普通人的想像不同,構成這種回憶的最核心要素並非苦難與迫害,也非親情、友情與愛情,而是美國牛肉罐頭、“飛利浦”收音機、好萊塢電影、英國唱片。這些記憶碎片看似雜亂瑣碎,但這一塊塊碎石所鋪就的卻恰恰是作者自我意識的地基,是催生他最根本的審美觀與價值觀取向的最初動因。布羅茨基如此評論少年時的他對《人猿泰山》的觀後感:當“人猿泰山自布魯克林大橋一躍而下”時,“整整一代人幾乎均選擇退出(體制)便是可以理解的了。”甚至可以說,布羅茨基在創作之路上邁出的第一步並不是他的第一首詩作,而是拒絕被同化的個性的聲音。

約瑟夫·布羅茨基

布羅茨基抵達西方,正值後現代主義思潮方興未艾之際,他所面臨的是一種反對精英、解構經典的總體知識氣候。從貧瘠封閉的蘇聯來到後現代美國,看來詩人得經歷某種 “時間錯置 ”(anachronism),這也使他的俄羅斯人特點變得更為鮮明。他強調精神等級,藐視後現代的價值相對主義,為文學寫作提出嚴苛標準,聲稱寫作是為了與過去時代的大師看齊,認為 “過去是各種標準的來源,是現在所無法提供的更高標準的來源 ”。他的立場與流行的英美文學批評風尚大異其趣。與其說這是一種保守的精英主義趣味,不如說是對文化大傳統的自覺追隨和維護。

風格

在具體作品上,他的聲音是安靜的,而他本人也一直偏愛詩歌中安靜的聲音。這又與他強調非個性化有關,這方面布羅茨基從奧登那裡獲益非淺,尤其是詩中很少出現“我”。他醉心於細節,醉心於具體描寫,醉心於名詞,醉心於發現。布羅茨基本人的作品是“超然與客觀”的最佳範例,而他確實也很注重處理熟悉的事物,處理它們的微妙關係。只是,由於他聲音平穩安靜,語調傾向於冷淡,詞語、意象陌生而堅固,處理的時候又超然而客觀,故很多讀者(包括中文讀者和英文讀者)並不能很好地理解他──閱讀他的作品同樣需要一種安靜的、“微妙的”閱讀心理,因為布羅茨基“既不大驚小怪,又不多愁善感”。他的詩看上去似乎沒有什麼起伏、高潮,或者準確一點說,他在詩中把這些東西壓住,不對它們作聳人聽聞的強調,他是在退潮的時候開始,而不是刻意去營造高潮,因這裡“冰河時代前的胃口”仍然會被獵奇的讀者看中,但是從“微妙關係”來看,用“立方形”、“長菱形”、“平行六面體”和“幾何狀”這些枯燥的數學術語來描寫(華盛頓冬天的)黃昏,對老練的讀者和詩人來說不啻是一種“發現”。

約瑟夫·布羅茨基

布羅茨基的詩學表述含有犄角推進式的形而上傾向和力度。他強調語言的超越性功能,認為詩歌是探索語言極限,詩歌是一種加速的思想,而韻律是完成這個工作的關鍵。“精神加速 ”這一概念,成了他衡量詩人的工作及其啟示性能量的指標,這么做恐怕也會造成某種局限,使其筆下的阿赫瑪托娃、茨維塔耶娃和曼德爾施塔姆帶有較為濃厚的布羅茨基意識。不過,從這種混合著教義和激賞的解析文字中,讀者的收穫仍是難以估量的多。他讓人透過分析性語言的局限,抵達白銀時代彼得堡詩歌傳統的啟迪和精髓。

約瑟夫·布羅茨基作品

布羅茨基在嚴謹的同時有非常濃厚的實驗傾向,他的詩歌之刀既堅韌又鋒利:在傳統的、現代的基礎上摻入嶄新的當代感性。布羅茨基創作過幾乎所有詩歌形式和體裁,就《哀歌》而言,他寫了很多以“哀歌”為題的詩,包括《幾乎是一首哀歌》《羅馬哀歌》;其他標題和體裁如《牧歌》《變奏》《詩章》、十四行詩、十二行詩節、《六重奏》、無題、八行詩、三行詩節、聖壇詩(聖壇形圖案詩)、夜歌等等,幾乎所有大師試過的並取得成績的形式和體裁他都要試。至於風格,他更是多種多樣,既可以寫得很深沉廣闊,又可以輕鬆諷剌;可以寫得很日常化,又可以進行玄思冥想。在詩行的安排方面,他既可以工整嚴格,又可以長短不一。在意象的採集方面,從雞毛蒜皮到海闊天空,從天文地理到機械設備,簡直無所不包,又都可以運用自如,科學的意象一進入他的詩句就立即變得服服貼貼自然而然。總之,他在傳統與個人才能之間取得難得的平衡。

布羅茨基吸收了俄國和英美的詩學養分,在散文寫作中形成富於原創性的語氣和語體,其敘述也超越通常的意識形態控訴和傷痛展示,顯得耐人尋味。布羅茨基最佳的詩歌和散文,都是在勉力追求這種表述。

約瑟夫·布羅茨基

布羅茨基的文學評論,其本質在於說教而非論證。是把人帶往彼岸的運載工具,也是他從彼岸回歸的現身說法。當然也是文化論爭中的回應、反駁和論戰的產物。除非站在他那個高度,擁有那樣精深的詩歌修養和實踐,否則無從產生這些靈感洋溢的篇章;而靈感總是和某種教義結合在一起的,正如使徒保羅的體內被充實的那些東西,因此,布羅茨基的批評文字浸透俄國式的救贖和激情,這是西方文學批評中幾乎要失傳的一種精神在場,委實引人矚目。

獲獎記錄