基本介紹

- 名稱:巴拉拉圖斯河戰役

- 地點:巴拉拉圖斯河畔(當代伊朗與亞塞拜然交界)

- 時間:公元 591年8月中下旬

- 參戰方:薩珊、拜占庭聯軍;楚賓叛軍

- 結果:聯軍獲勝

- 參戰方兵力:聯軍6萬;叛軍4萬

- 主要指揮官:納爾西斯,庫思老二世;巴赫蘭·楚賓

前朝餘孽,血統純正的庸君,戰略防禦的失敗,河畔決戰,滅亡的先兆,

前朝餘孽

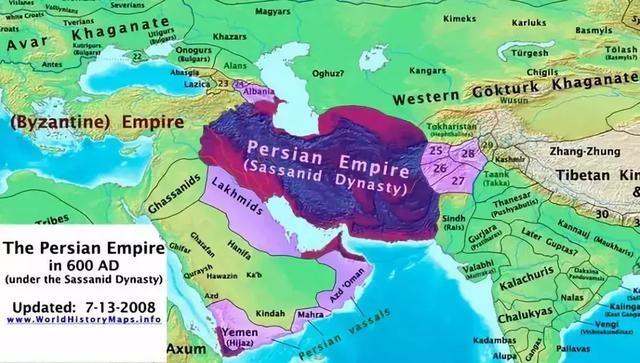

古典時代的波斯各王朝,總是容易被王室和貴族之間的內鬥打破盛世。類似的例子在實力最強的阿契美尼德時代比較少見,到後來實力不足的帕提亞王朝時便更是層出不窮。介於兩者水平之間的薩珊王朝,自然也無法免俗。

公元6世紀末的薩珊內戰,就是波斯統治者之間的一場廝殺。其嚴重程度足以將帝國按各自控制區域,暫時一分為二。最終,薩珊王室不得不求助宿敵羅馬人,借拜占庭軍隊幫自己剿滅了盛極一時的反賊。

古波斯的內戰 以希臘傭兵參與的庫納克薩最有名

古波斯的內戰 以希臘傭兵參與的庫納克薩最有名古波斯時期的內爭,往往以阿契美尼德王朝時的小居魯士叛亂最為有名。公元前401年,波斯大王阿爾塔薛西斯二世和兄弟小居魯士之間,為王位歸屬而爆發了庫那克薩戰役。古希臘著名軍事家與哲學家色諾芬,也因為加入反叛方的希臘僱傭軍而得以記載下全過程。

在該戰役結束的一千年後,以阿契美尼德王朝正統繼承者自居的薩珊王朝內部,同樣爆發了一場勾聯西方軍隊爭奪王位的戰鬥。但與庫納克薩之戰中的對峙雙方不同,作為叛軍領袖的巴赫拉姆·楚賓,不僅不是薩珊王族,連嚴格意義上的波斯人都不是。

楚賓宣布叛亂後發行的銀幣

楚賓宣布叛亂後發行的銀幣此君原本出身波斯北方的米赫蘭家族,最早起源於前朝的帕提亞時代,也是帕提亞帝國內部號稱最尊貴的七大家族之一。該家族曾在薩珊取代帕提亞的戰爭中,首先舉起支持新王族的大旗。因而得以保留了自帕提亞時代以來就擁有的地方兵權和財權。其家族領導者也成為了為連國王都不敢輕忽的封臣。

楚賓叛亂前 已在波斯軍隊中享有盛名

楚賓叛亂前 已在波斯軍隊中享有盛名楚賓就是其中最具影響力的佼佼者。他自小就被科斯洛伊斯一世(庫思老一世)招納為自己的精銳侍衛,不久即被提拔為軍中干將。隨後參加了攻破羅馬邊境重鎮達拉的軍事行動。霍爾米斯達斯四世繼位後,任命其為宮廷總管,也讓他正式登上薩珊最高權力機構的舞台。

楚賓在波斯軍中可謂戰功卓著。公元588年,他以12000騎兵擊潰了入侵呼羅珊的西突厥-白匈奴聯軍,一度攻破白匈奴人的首府巴克特拉。甚至還渡過阿姆河,殺死了突厥人的一位可汗(莫何可汗)。但也正是因為戰功赫赫,霍爾米斯達斯四世開始對他極為忌憚。經歷了一系列苛待的打壓,楚賓最終發展到被逼反的地步。

正是楚賓的指揮 讓薩珊軍隊在中亞大敗突厥人

正是楚賓的指揮 讓薩珊軍隊在中亞大敗突厥人血統純正的庸君

科斯洛伊斯二世發行的金幣

科斯洛伊斯二世發行的金幣相比勞苦功高卻被迫背上篡逆污名的驍將楚賓,他的對手則完全是另一個極端。科斯洛伊斯二世(庫思老二世)是霍爾米斯達斯四世之子,從小金尊玉貴地長大,在法理上極有可能繼承其父之位,可謂風光八面。

按理而言,他本應在公元590年初的楚賓叛亂時,協助父王共抗奸邪。但科斯洛伊斯卻在王室危難之際,以害怕父王猜忌為藉口,秘密逃往北方的阿特洛帕特尼。當得知霍爾米斯達斯四世被臣下推翻後,又急著返回兩河流域的首都泰西封去接管王座。甚至在叛軍兵臨城下的緊要關頭,還不忘將已被囚禁的父親處決,幻想以此軟化楚賓的態度。如此不忠不孝之徒,若非擁有正統的薩珊王族出身,早已被波斯人掃入歷史的垃圾堆中。

荷姆茲四世就是被他的兒子科斯洛伊斯殺死的

荷姆茲四世就是被他的兒子科斯洛伊斯殺死的隨後,科斯洛伊斯不僅在篡逆者的凌厲攻勢下逃離首都,自己在軍隊中的影響力也遠沒有對方那么樹大根深。所以,他不得不模仿古代的小居魯士,拉攏敵對國家給予援助。在以上可選擇的敵對國名單中,實力最強且與波斯結怨最深的羅馬帝國就是首選。

當時的國際形勢也對科斯洛伊斯極為有利。二十年前由羅馬-突厥聯盟挑起的反波斯戰爭,一如以往歷次戰事那樣僵持成爛尾模式。敵對雙方均十分希望擺脫這種耗損巨大卻所獲甚微的軍事衝突。因此,當流亡的波斯新王提出將波斯屬亞美尼亞的佩薩美尼亞、阿扎尼尼和伊庇利亞割讓給羅馬人作為酬勞時,他沒有等多久便得到了羅馬皇帝莫里斯一世的贊同。

科斯洛伊斯二世將不少高加索地區割讓給羅馬

科斯洛伊斯二世將不少高加索地區割讓給羅馬公元591年春,科斯洛伊斯在東羅馬大將納爾西斯的陪同下,來到馬爾丁接受尼西比斯等反楚賓勢力的效忠和獻質,並在此地正式向楚賓吹響了自己反攻的號角。同一年前狼狽出逃相比,薩珊國王可謂是信心十足。

為了支持科斯洛伊斯的復國大業,莫里斯皇帝抽調了帝國東部40000人的羅馬軍隊,交由納爾西斯統轄指揮。亞美尼亞大貴族穆塞爾馬米科尼安和科斯洛伊斯的舅舅-埃斯帕赫布丹家族領袖比斯塔姆,隨後也分別率領12000亞美尼亞騎兵及8000波斯重騎加入其中,使得大軍總數達到了60000之眾。相比之下,篡逆者楚賓的部眾一共也只有40000,波斯國王顯然占據了相當大的優勢。

6世紀的羅馬重裝步兵

6世紀的羅馬重裝步兵戰略防禦的失敗

一名羅馬軍隊中的具裝重騎兵軍官

一名羅馬軍隊中的具裝重騎兵軍官納爾西斯首先指揮羅馬軍隊早夏季抵達了位於雙方邊境的達拉城堡。科斯洛伊斯下令心腹馬赫波德,帶領2000波斯士兵從辛加拉大道南下入侵巴比倫尼亞。他自己則跟隨東羅馬主力駐紮在重要的據點尼西比斯,並在此地完成補給準備。7月底,聯軍開始東渡底格里斯河,直取叛軍的老巢米底。

由於羅馬人在美索不達米亞北部平原駐紮時日不短,相關情報也早已為楚賓所獲。這就為篡逆者準確判斷聯軍動向,進而調兵北上提供了寶貴的時機。馬赫波德的偏師也未遭遇抵抗,便勢如破竹地拿下了塞琉西亞和泰西封。說明叛軍主力已經撤離了巴比倫尼亞。以上一系列調兵遣將,無疑證實了楚賓的戰略操控力。使其看上去的確配得上薩珊頂級統帥的名望。

兩軍對巴比倫地區的爭奪非常迅速

兩軍對巴比倫地區的爭奪非常迅速遺憾的是,儘管楚賓第一時間就部署了反擊策略,但其部眾在執行具體的戰術要求時卻往往無法完成任務。他在聯軍進入米底前,就讓人去必經要道的橋樑上設定障礙。但納爾西斯卻通過收集渡河船具,輕鬆擺脫了困難。他又利用內線優勢轉向東北,攻擊了前來與羅馬主力會合的亞美尼亞騎兵。後者雖然戰敗,卻在形勢不佳時就果斷撤走,將損失降至最小。更有甚者,楚賓的部眾是如此疏忽大意,竟然讓聞訊而來的納爾西斯通過本應防禦森嚴的基利-辛關隘,成功與亞美尼亞騎兵會合。

如此一來,叛軍的內線優勢不僅無法發揮作用,反而讓自身兵力的劣勢暴露無遺。篡逆者為了奪取戰爭主導權,還做了最後一次努力。他們企圖通過夜襲的方式來重創對手,但仍然被有備而來的羅馬人挫敗,不得不撤往東南方向的甘扎卡平原。最終在巴拉拉圖斯河畔,楚賓的部隊被納爾西斯追上,只能與優勢敵人決出勝負。

巴拉拉圖斯河的舊戰場 位於亞塞拜然境與伊朗邊境

巴拉拉圖斯河的舊戰場 位於亞塞拜然境與伊朗邊境河畔決戰

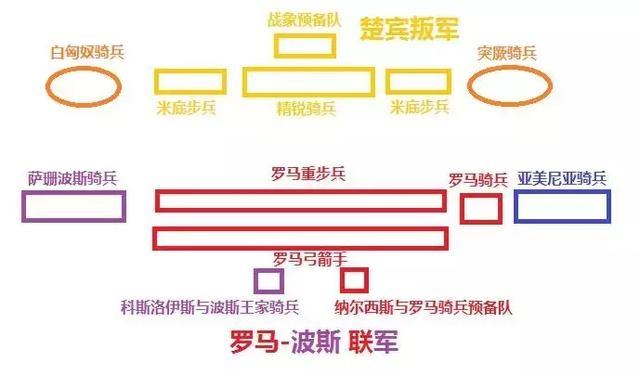

楚賓叛軍與羅馬波斯聯軍的布置

楚賓叛軍與羅馬波斯聯軍的布置按照當時的羅馬軍事慣例,納爾西斯將全軍布置為前後三大陣列。第一線是裝備護甲、盾牌和長矛的重裝步兵,後面的第二線則由輕裝的弓箭手組成。全軍的最後,是納爾西斯親自控制的精銳騎兵預備隊。左翼是比斯塔姆的波斯同盟軍,右翼則包括了大將約翰的亞美尼亞附庸和羅馬自己的騎兵。

科斯洛伊斯則在500名侍衛的保護下,身處防禦最嚴密的核心部分,與納爾西斯一起密切注視戰局的發展。由於雙方陣中均有波斯人參與,羅馬人還專門向比斯塔姆所部的騎兵提供了非常基督化的識別口號:聖母瑪利亞。

6世紀的羅馬騎兵 包括具裝重騎和各類輔助騎兵

6世紀的羅馬騎兵 包括具裝重騎和各類輔助騎兵與納爾西斯相比,由於兵力的劣勢和波斯習俗的差異,楚賓的叛軍只被排成前後兩列。第一排居中的是其一手打造的精銳騎兵,兩翼是波斯軍中最好的德拉米重步兵。兩翼則安排有來自突厥的同盟軍騎兵和來自白匈奴的附庸騎射手。第二排是精銳的戰象預備隊,他們幾乎是叛軍可以依仗的惟一底牌。他甚至將其最勇敢的部屬都安置於此,可見對象兵的看重。

這場薩珊版的庫納克薩決戰,大致發生在公元 591年8月中下旬的某個黎明。當拂曉的晨風從遠方吹動戰旗之際,雙方的戰鼓和哨聲同時響起,雨點般的箭矢也隨即從本方陣營相向接踵而至。

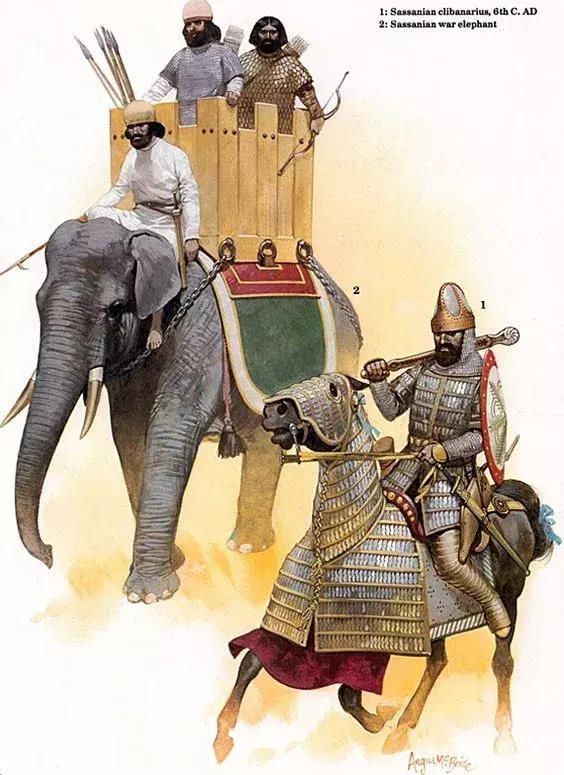

楚賓將希望寄託於自己的精銳騎兵與戰象

楚賓將希望寄託於自己的精銳騎兵與戰象波斯叛軍首先向對方發起進攻。他們一邊以大喊大叫來互相鼓勵,一邊迅速沖向敵人以躲避箭矢。與之相反,羅馬人的陣營則一片寂靜。他們保持了先輩的優良習慣,輕易不發出聲響以避免消耗體力。就連擁護科斯洛伊斯的波斯同盟軍也因此受到感染,約束了自己進行戰前喧譁的無意義衝動。

很快,沖陣而來的叛軍騎兵迅速讓戰鬥模式從遠程火力投擲變為近身血肉搏鬥。楚賓將士的戰前呼喝鼓勁似乎起到了效果。然而羅馬步兵也並未慌張,他們遵循長官的指令結成重方陣,格擋對方騎兵的衝擊。依託人數優勢,厚重的四排縱深,很快就將波斯重騎的衝擊力抵消殆盡。而無論訓練還是裝備均不如對手的德拉米重步兵,更是在相互間的白刃格鬥中處於下風。

6世紀的羅馬重騎兵與步兵

6世紀的羅馬重騎兵與步兵毫無疑問,這種消耗模式對篡逆者而言極為不利,迫使他們不得不將自己的殺手鐧提前使出。楚賓在目睹戰場態勢陷入僵持後,迅速啟動了自己的戰象預備役部隊。他們向左翼移動,對聯軍右側的亞美尼亞和羅馬騎兵壓迫而來。企圖利用一次突襲摧毀對方的整個右翼,進而包抄破壞後者的整個陣型。由於戰象皮糙肉厚、身形龐大,其巨大的衝擊力更是在正面無可比擬,當面的聯軍騎兵確實無法有效予以阻擋。再加上波斯叛軍的左翼還有遊牧騎射手在不斷騷擾,亞美尼亞人和羅馬人很快就不支敗退。

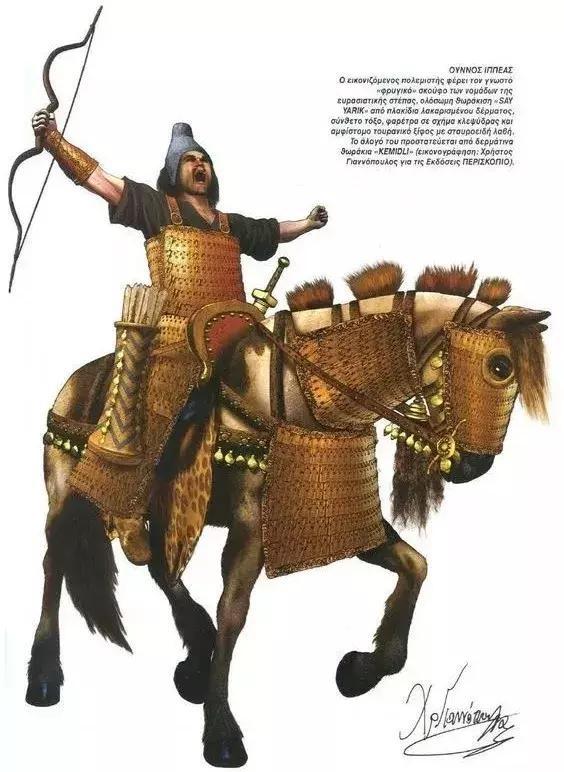

為楚賓叛軍作戰的白匈奴騎兵

為楚賓叛軍作戰的白匈奴騎兵在順利擊敗聯軍右翼後,楚賓又開始實出動更多騎兵施包抄後者陣型的計畫。德拉米重步兵則士氣大振,如同打了雞血一般與羅馬步兵搏殺。這種超常發揮,一度讓對手手忙腳亂,甚至隱隱有反推回去的趨勢。但是正如古語物極必反所預示的那樣,篡逆者所部在高歌猛進的同時也潛藏了陣型脫節的致命危機。對諸如納爾西斯一類的優秀戰將而言,這是不容錯失的制敵要決。

德拉米人是薩珊軍隊里最好的步兵

德拉米人是薩珊軍隊里最好的步兵羅馬統帥首先設法阻止了中軍受右翼失敗波及而引起的騷亂,然後嚴令士兵在正面不惜一切代價阻擋波斯重步兵的反擊。他自己也遭受了戰象的可怖壓制和對方騎兵的包圍。但依靠周圍精銳騎兵的阻擊,並未離開原先的位置。一直到楚賓大軍不斷加強的左翼,在持續前推中露出破綻,納爾西斯才下令左翼始終待命的波斯同盟重騎出擊。

霎時間,早已被憋壞了的波斯騎兵,如下山猛虎一般向叛軍的致命脫節處發起突襲。他們輕易地撕開了看似堅固的叛軍防線,硬生生地將對手的陣型攪亂為兩部分。

波斯人的輕騎兵 不死軍騎兵和普通重騎兵

波斯人的輕騎兵 不死軍騎兵和普通重騎兵對楚賓而言,最糟糕的是他的大多數騎兵都已受命前往包抄聯軍側後,並無餘力可用來阻擋以上致命衝鋒。德拉米重步兵和戰象部隊則被羅馬步兵拖住,同樣對此鞭長莫及。於是,聯軍的左翼騎兵衝鋒就在這一瞬間決定了戰場勝負。他們不僅擊潰了當面的突厥騎兵,還迅速從後方衝擊那些正與羅馬中軍糾纏不休的德拉米重步兵和戰象。叛軍遂在腹背受敵的絕境下遭致毀滅性打擊,不得不奪路而逃。楚賓的戰敗已不可避免。

聯軍在追擊中將大量叛軍騎兵從坐騎上扯下,將惶惶無度的敵軍步兵用長矛戳穿,然後一路追殺到對手的軍營。在大崩潰的亂局下,包括6000名來自巴比倫尼亞他在內的叛軍向聯軍投降,並被鐵鏈鎖著帶到科斯洛伊斯面前。只有死忠於統帥的戰象部隊負隅頑抗直至戰至最後一人。篡逆者的大營則遭到勝利者的徹底洗劫,楚賓的妻兒、親友和奴僕均被俘虜,他們所擁有的黃金飾品和珍奇寶物隨即也為征服者瓜分。

楚賓的戰象和精銳騎兵都戰至最後

楚賓的戰象和精銳騎兵都戰至最後滅亡的先兆

攻滅叛逆後的薩珊 看似步入了中興年代

攻滅叛逆後的薩珊 看似步入了中興年代楚賓本人雖設法成功向東逃到了西突厥汗國,但巴拉拉圖斯河畔的戰敗無疑宣告了其政治生命的終結。這位非王族出身的篡位者,最終在遠離故土的遊牧蠻族領地上,被誤中波斯國王離間計的突厥可汗謀殺。

毫無疑問,對科斯洛伊斯及擁護他的唯正統論者來說,巴拉拉圖斯河之戰絕對是光復薩珊江山的絕好案例。特別是在十多年後,由科斯洛伊斯取得的更大勝利映襯下,似乎完全證明了薩珊王朝已經完成了大國復興。

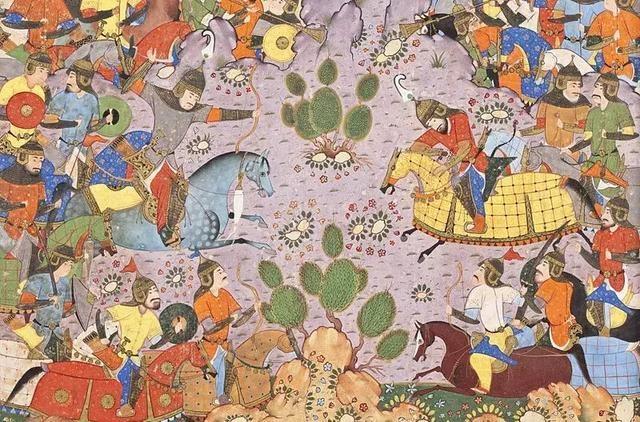

奧斯曼手抄本上的 巴拉拉圖斯河之戰

奧斯曼手抄本上的 巴拉拉圖斯河之戰但從古波斯文明延續的角度考量,此戰的結局恰恰導致了最糟糕的後果。看似背負篡逆罵名的楚賓,其實表現得相當有治國水準,至少可以在內部威懾諸多桀驁不馴的貴族。他在外交領域也足夠慎重,因而也能避免過於興師動眾帶來的諸多負面影響。倘若給予其足夠的時間,或許他的成就會不遜於薩珊開國之君阿爾達希爾。

相反,重新上位的科斯洛伊斯二世,不僅沒有從以往的挫折中吸取教訓,及時休養生息,反而急不可耐地捲入與東羅馬的激烈衝突中。最終因其一意孤行的窮兵黷武政策,引發國勢的一落千丈,無力阻擋阿拉伯人的狂飆突進。

多年後 科斯洛伊斯主動招惹羅馬並遭到慘敗

多年後 科斯洛伊斯主動招惹羅馬並遭到慘敗可以說,正是科斯洛伊斯二世的所作所為,導致了古波斯文明的湮滅。我們完全可以假設,倘若科斯洛伊斯再多活十年,親眼見證到國家社稷在綠色浪潮前的崩塌,就會明白:那些讓他引以為傲的帕維茲光環,只不過是其乾綱崩裂後的迴光返照而已。