基本介紹

- 名稱:嶺北之戰

- 地點:嶺北

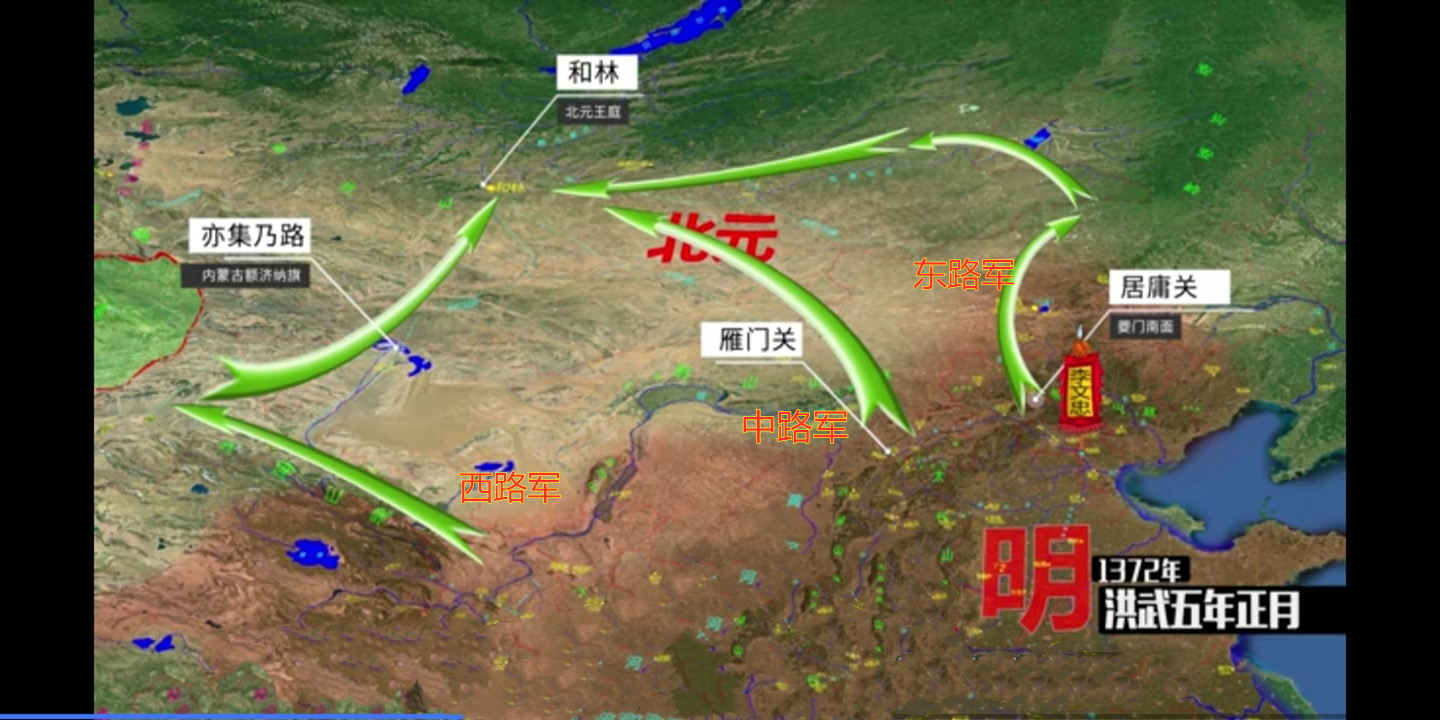

- 進攻方向:徐達由木憐道出發為中路軍

背景,過程,失誤,原因,損失,結果,影響,

背景

王惲《秋澗集·總管范君和林遠行圖詩序》:“國家興王地,據上游而建瓴中夏,控右臂而扼西域,盤盤鬱郁,為朔土一都會。”虞集《道園錄·送蘇子寧北行詩序》:“控制要害,北邊重藩。”“又嘗有大臣鎮撫經理之,富庶比於都會。士有不次之擢,賈有不資之獲,而僥倖之民爭趨之。”柳貫《柳待制文集·蘇志道墓碑文》:自予游京竊從廷臣知邊事者一二言:“和林其地沃衍,河流左右灌輸,宜雜植黍麥,故時屯田遺蹟,及居人井臼,往往而在。蓋陰山大漠,益南數千里,控扼形勢,此為雄要。”朱思本《貞一齋稿·和寧釋》:“和寧即哈刺禾林,乃聖武始都之地,今嶺北行省治所,常以勛舊重臣為之,外則諸王星布棋列,於以藩朔方,控制西域,實一巨鎮雲”

亞歐大陸由於帕米爾山結的存在極大阻礙東西方的交流。中原想要到達歐洲,只能通過絲綢之路翻越帕米爾高原,但北方情景就截然不同,隨著緯度半徑不斷減小地貌也越平整,騎兵可以一路從嶺北杭愛山快速機動到喀山汗國境內,僅僅只有3000多公里,遠不如東漢首都洛陽到西域喀什的距離。所以歷史匈奴遠遁歐洲、蒙古西征歐洲看似很遠,其實難度和嶺北機動到杭州是一樣的,任何勢力從嶺北右臂打歐洲,據上攻中原是相當方便。史達林亦是這樣的觀點,這片遼闊的土地橫亘在中國版圖“雄雞”上方,差不多就是“騎”在中國的脊背上。向東可抄東北戰區的後路,向南直接壓迫京畿重地,向西矛頭指向河西走廊,威脅通往新疆的後勤補給線,用一個蒙古壓迫中國的三個“北”。

從嶺北出土的遺蹟以及突厥碑文證實漢唐曾在這裡設定過統治機構,但漢唐都以為這地方不適合耕種,忽必烈卻建五衛,每衛萬人,其中屯田者2000 人,屯田軍與其他軍人為二與八之比。京師六衛,每軍抽兵士二人屯田,以供兵士八人之食[6]。歷史上中原軍民不斷打走一波總會有另一波不知名的遊牧民族從蒙古高原淵源不斷的涌下,為此元朝從嶺北扼守北方成為重中之重。元朝百年來通過農牧互補把和林打造成“生殖殷富埒內地”的大元雄關,朱元璋與他的謀臣武將正是深知利害毅然北伐。

儘管明太祖的第一次北征已經將東北一方的元昭宗愛猶識理達臘和西北陝甘一方的擴廓帖木兒趕到北元首都和林以北地區,但北元兵力未受致命打擊,兩年內又開始南侵,騷擾明朝的北部各邊塞。明太祖本來傾向於依長城防守為主,但經徐達上奏後採納了徐達的主攻意見,於洪武五年正月二十二日出擊北元首都和林。

過程

徐達的中路軍於二月二十九日進入山西境內,其先鋒都督僉事藍玉出雁門關在野馬川(臚朐河,即今蒙古的克魯倫河)擊敗擴廓帖木兒並一路追擊。三月二十日,藍玉又於土剌河(即今土拉河,位於蒙古烏蘭巴托西)再敗擴廓帖木兒。但是這樣一來,明中路軍孤軍深入,沒有按照原作戰策略行事。五月初六,北元擴廓帖木兒和賀宗哲的聯軍在嶺北擊敗徐達的中路軍主力,明軍死萬餘人,被迫南逃。七月十一日,偏將軍湯和又在斷頭山(今寧夏寧朔東北約300里處)被北元軍擊敗,指揮同知章存道戰死。中路軍的兩路均敗。

馮勝的西路軍則比較順利,潁川侯傅友德的5000騎兵於西涼(今甘肅武威)擊敗北元失剌罕,又在永昌(今屬甘肅)忽剌罕口再敗北元太尉朵兒只巴。然後傅友德和馮勝的西路軍主力部隊會師,於掃林山(今甘肅酒泉北)大敗北元軍,斬首400餘級,俘虜北元太尉鎖納兒加、平章管著等人。六月初三日,北元將領上都驢以830餘戶投降西路軍。西路軍攻到亦集乃路(今內蒙古額濟納旗東南),北元守將伯顏帖木兒也舉城投降,收到中路軍戰敗的訊息後以化外之地不可守(當地漢人藏項蒙伊各種化)焚城返回。西路軍在別篤山口(民勤縣)大敗北元岐王朵兒只班,俘虜北元平章長加奴等27人及牲畜十餘萬頭。傅友德追擊到瓜州(今甘肅安西)、沙州(今甘肅敦煌西北),再次大勝,俘獲岐王的金銀大印和牲畜2萬頭,然後勝利班師。

東路李文忠一軍於六月二十九日攻到口溫(今內蒙古查乾諾爾南),北元守軍聞訊逃走,留下很多牛馬輜重被明軍俘獲。李文忠留部將韓政守輜重,率主力順著哈剌莽來(今蒙古洪戈爾)、臚朐河追擊元軍,在土剌河、阿魯渾河(即今鄂爾渾河,位於蒙古烏蘭巴托西北)一帶與元將蠻子哈剌章激戰多日。最終北元軍被擊敗逃走,被俘北元人馬以萬計,但東路軍死傷也很多。李文忠繼續追擊,一直追到稱海(今蒙古哈臘烏斯湖南、哈臘湖西),各路北元軍又會聚起來回攻東路軍。李文忠見無法取勝,就決定退兵,一路以兵法故布疑陣全身而退,北元軍隊害怕明軍有埋伏,不敢追擊,雙方脫離接觸。東路軍雖有一定優勢,但沒有完全擊敗所遇元軍。

失誤

明朝在西北地區直接控制的地帶在嘉峪關以東。嘉峪關向西至沙州(今甘肅敦煌)、哈密(今新疆哈密),是明朝實行羈縻統治的地區。《讀史方輿紀要》稱:“明洪武五年馮勝下河西,雖直抵玉門,而嘉峪以外皆為羈縻地。”[1]也即是說,明朝的西北疆界最遠至沙州、哈密一線,再向西便是東察合台汗國境,這一疆界在明初便已基本奠定。《九邊圖論》稱:“洪武伍年,宋國公馮勝下河西,乃以嘉峪關為限,遂棄燉煌焉。”這一疆界較漢唐大為內縮。“及明興,使耿炳文收河、湟,馮勝取甘、肅,而於嘉峪關畫玉斧以界華夷。其敦煌無慮數千里,委之外藩,不知古玉門、陽關者安在,遑問都護長史之置,然較秦則亦過之。恰與元朝甘肅行省界,也即元朝實際直接控制的地界相吻合。這是一種巧合,還是體現了明朝對元朝的繼承,值得探討。

以往對於明朝西北講解的研究集中關注於洪武末年明朝與東察合台汗國、帖木兒帝國之關係,以及“關西七衛”(又稱“西北七衛”、“蒙古七衛”)之建立,但對洪武初年明朝與東察合台汗國的關係,二者與北元在西北邊疆形成的地緣政治格局,及對明朝西北邊疆初步形成之影響,皆未見著墨。本文從元朝末年便參加朱元璋(1328-1398年,1368-1398年在位)軍隊的俞本在永樂(1403-1424年)年間撰成的《紀事錄》(《明興野記》)關於洪武五年(1372年)馮勝(1330?-1395年)“棄地”甘肅事件的記載入手,探討這一事件背後的主客觀因素,揭示洪武初年明朝、北元、東察合台汗國在甘肅地區形成的地緣政治格局,以及由此導致的明朝西北邊界較漢唐內縮,繼承元朝舊疆的格局。

在研究方法上,本文借鑑了“地緣政治學”(Geopolitics)中“國家”(Country) 與“空間”(Space)、“權力”(Power)關係的理論,探討了三方政權在甘肅地區的勢力均衡態勢,並吸收了該學科中“心臟地帶”(Heartland)與“邊緣地帶”(Rimland)的概念,分析了甘肅地區在三方政權戰略版圖中,皆處於邊緣地帶的狀況。

一 洪武五年“嶺北之役”明軍的戰略目的與馮勝西路軍的戰略定位

洪武二年(1369年)底,明軍已先後收復山東、河北、河南、山西、陝西東部等中原王朝的傳統統治地區,基本恢復了中唐以後中原王朝之疆域格局,在長城以內建立了新政權。洪武三年,為徹底消除擴廓帖木兒(?-1375年)對邊疆地區的威脅,明軍兵分兩路,一路由徐達(1332-1385年)統領,向西進攻,經過沈兒峪(今甘肅定西??口)大捷,連克興元(今陝西漢中)、河州(今甘肅臨夏),收復中唐以後被吐蕃占領之地區。另一路由李文忠(1339-1384年)率領,越過長城,北上直搗北元汗廷,連占興和(今河北張北)、應昌(今內蒙古應昌),迫使愛猷識理達獵(1339-1378年,1370-1378年在位)逃向“東路諸王”封地,明朝藉此建立攻占蒙古大漠的前沿據點。經此一役,雖然擴廓帖木兒軍與北元汗廷皆遭到重創,明軍已基本收復了漢唐除河西走廊之外的傳統統治地區,一改中唐以來漢族為北方民族所壓制的軍事態勢,建立了一個力量強大的政權,但明軍並未達到徹底消除擴廓帖木兒威脅的戰略目的。

《明太祖實錄》記載了朱元璋君臣此次北伐的戰略主旨。

上御武樓,與諸將臣籌邊事。中書右丞相魏國公徐達曰:“今(天)下大定,庶民已安,北虜歸附者相繼,惟王保保出沒邊境,今復遁居和林。臣願鼓率將士,以剿絕之。”上曰:“彼朔漠一窮寇耳,終當絕滅。但今敗亡之眾,遠處絕漠,以死自衛,困獸猶閗,況窮寇乎?姑置之。”諸將曰:“王保保狡猾狙詐,使其在,終必為寇,不如取之,永清沙漠。”上曰:“卿等必欲征之,須兵幾何?”達曰:“得兵十萬足矣。”上曰:“兵須十五萬,分三道以進。”於是,命達為征虜大將軍,出中路;曹國公李文忠為左副將軍,出東路;宋國公馮勝為征西將軍,出西路。

單純從這條記載來看,似乎洪武五年北伐的計畫由以徐達為首的武將集團提出,在朱元璋疑慮的情況下,徐等堅持態度,並最終付諸實施。朱元璋諭晉王朱棡(1358-1398年)也是如此自述。洪武三十年(1397年)六月二十六日,千戶支翰賚朱元璋敕晉王聖旨:“噫!吾用兵一世,指揮諸將,未嘗十分敗北,致傷軍士。正欲養銳,以觀胡之變。其在朝諸人,日奏深入沙塞,初不準。日奏疊疊,試許之。不免兵疵於和林,輕信無謀者,以致傷生數萬。此乃擅聽群無謀者。”但從朱氏政權歷次重大戰役皆由朱元璋親自決策。制定計畫的歷史來看,五年北伐這一事關明朝北疆安危的重大舉措很難在朱元璋持疑慮態度的前提下展開。另外值得尋味的是,實錄所載朱元璋關於擴廓帖木兒“困獸猶鬥“的預測竟然與後來嶺北之役明軍慘敗的原因完全符合,雖然實錄館臣採取如此記述的目的在於為朱元璋開脫責任,但“此地無銀三百兩”,恰恰暴露了實錄為君王諱的動機與刻意彌縫的痕跡。可以相印證的是,非官方史籍記載了與實錄完全不同的歷史面相。

明後期人陳建(1497-1567年)著《皇明資治通紀》直接指出嶺北之役計畫由朱元璋提出。該書並未記載朱元璋君臣在武樓上的議論,而直接記載:“議征沙漠。上謂諸將曰:‘今 天下一家,尚有三事未了。其一,歷代傳國璽在胡未獲。其二,統兵王保保未擒。其三,前元太子不聞音問。今遣汝等分道征之。’”王世貞(1526-1590年)《弇州史料》的記載,大體將朱元璋與徐達的台詞互換了一下。“高帝御武樓,與計邊事。曰:‘擴廓遊魂尚在,出沒奈何?’達乃請曰:‘亟發兵厄豎子耳。’”在這裡,朱元璋仍然是發起五年北伐的倡導者。實錄作為明朝歷代都要修纂的官方文獻,其史料價值是毋庸質疑的,但其對個別史事存在篡改之事,也是毋庸諱辨的。各朝實錄中,尤以《太祖實錄》經歷三修,篡改最多。像這種完全改頭換面,張冠李戴之事並不新鮮,黃彰健通過比照《毓慶勛懿集》與《明太祖實錄》,便發現了實錄將朱元璋賜郭英敕換成了賜燕王敕。《龍飛紀略》所載朱元璋所作戰略規劃,更可能構成了明軍輕率冒進的根本原因。“壬子春正月,以大將軍徐達帥師伐迤西,李文忠總東道兵趨上都。帝以殘虜未除,終為邊患。乃以達帥師伐之。馮勝、傅友德、文忠各總東、西道兵。顧時、陳德為副將軍,率兵以從。賜敕諭戒以務察胡人情狀,審其來否,則慎督三軍,一鼓可俘,否則堅守斥堠,以靜朔方。”

五年北伐的戰略計畫,延續了洪武三年北伐的成功思路,只是改兩路並進為三路進取。明軍北征前,朱元璋一如既往地對整個北伐行動進行了全方位的規劃,對三支軍隊的職責任務進行了明確分工。

甲戌,命祭告太歲、風雲、雷雨、山川、旗纛等神,遣征虜大將軍魏國公徐達、左副將軍曹國公李文忠、征西將軍宋國公馮勝等率師征王保保。上戒之曰:“卿等力請北伐,志氣甚銳。然古人有言:‘臨事而懼,好謀而成。’今兵出三道,大將軍由中路出雁門,揚言趍和林,而實遲重,致其來,擊之必可破也。左副將軍由東路自居庸出應昌,以掩其不備,必有所獲。征西將軍由西路出金蘭取甘肅,以疑其兵,令虜不知所為,乃善計也。卿等宜益思戒慎,不可輕敵。”達等遂受命而行。

三路明軍軍事部署是大將軍徐達率明軍主力引誘北元主力至近邊作戰,左副將軍李文忠率東路軍奔襲北元朝廷,征西將軍馮勝率西路軍迷惑和牽制西北蒙古諸王,配合中路軍作戰。”也即是說,三支軍隊中,徐達中路軍是主力,東路李文忠軍是奇兵,西路馮勝軍負責牽制任務,中路軍面臨的是遭遇戰,以殲滅蒙軍主力為戰略目的,是決定本次戰役能否成功的重點與關鍵。東路軍與中路軍不同,並不以軍事作戰為目的,而旨在中路軍的掩護下,以實現消滅北元汗廷為政治目的。西路軍是三支軍隊中戰略地位最輕的,只是一支起牽製作用的側面部隊,其承擔這雙重任務,一重任務是占領甘肅,這只是一個公開的表面任務,另一重職責是牽制甘肅蒙古勢力,防止其東援擴廓帖木兒軍。為便於西路軍更好地實施掩護任務,朱元璋甚至在馮勝的將印名號上做起了文章。徐達佩“征虜大將軍印”,李文忠佩“左副將軍印”,而馮勝卻不像洪武三年北伐那樣佩“右副將軍印”,改佩“征西將軍印”,有意將其與其他兩路明軍相區分。

可以講,中路軍的作戰任務是最重的,東路軍是最容易出彩的,而西路軍卻恐怕最容易是默默無聞的。在三支軍隊首將的選擇上,朱元璋的做法也很耐人尋味。徐達是明朝開國第一武臣,以其主持三路軍務,與擴廓帖木兒展開決戰,是最正常、最合適的選擇。李文忠以奇襲開平而一舉奠定武將集團第二將領的地位,此次繼續負責奇襲任務,既發揮其所長,也是朱元璋扶持外甥的一項舉措。馮勝,初名國勝,更名宗異,最後名勝,定遠人。元末結寨自保,與其兄馮國用(1324-1359年)是最早追隨朱元璋的將領之一。最初甚受朱元璋倚重,元末農民軍內部經常發生叛亂,朱元璋政權內部亦是如此。至正十六年(1356年),朱元璋建立“帳前總制親軍都指揮使司”,其麾下親信猛將多屬此系統,是朱氏政權的主力軍,而充其首領者便是馮氏兄弟。至正十八年,馮氏兄弟任“帳前親軍都指揮使”,充其副職的是李文忠、康茂才。馮勝任“指揮”。至正十九年,馮國用以疾卒,馮勝襲其職,“代領其眾,居中宿衛。”至正二十一年,朱元璋改“帳前親軍”為“金吾侍衛親軍都護府”,馮勝擔任最高職務“都護”。馮勝起初是僅次於徐達的二號將領,常遇春尚居其後。但馮勝愛排擠他人,軍事行動也多有失誤,因此屢受朱元璋責罰,漸居常遇春之後,開國後,常遇春(1330-1369年)去世,又居於李文忠之後,為明初第三將領。

對此次北伐,明朝上下是抱有很樂觀的態度的,但戰事的進展卻大為出乎明廷的意料。進入蒙古大漠的明軍闖入了完全陌生的地域,徐達軍在嶺北和林遭遇慘敗,李文忠軍因為缺少中路軍的掩護,陷入孤軍作戰的困境,傷亡亦大。而西路軍由於是相對獨立地在甘肅執行任務,並未受到中、東二路戰事的影響,反而獲得了重大勝利,幾乎占領了甘肅行省全境。嶺北之役是明軍有史以來的最大慘敗,多位高級將領戰死,死亡士卒也應達到了數萬,促使明政權內部北邊戰略由武臣所主張的肅清蒙古、占領內亞(Inner Asia)的進攻策略,轉變為文臣所倡導的依託長城,實施近邊防禦的戰略,奠定了未來二百餘年明、蒙長期對峙的格局,對明朝,及未來中國歷史的走向影響甚大。

關於中、東二路軍作戰情況,和田清已有研究,此處不贅。本文所著意探討的是西路軍的情況。據《明太祖實錄》記載:

戊寅,征西將軍馮勝、左副將軍陳德、右副將軍傅友德率師至甘肅,故元將上都驢降。初,勝等師至蘭州,友德先率驍騎五千直趨西涼,遇元失剌罕之兵,戰敗之。至永昌,又敗元太尉朵兒只巴於忽剌罕口,大獲其輜重、牛馬。進至掃林山,勝等師亦至,共擊走胡兵。友德手射死其平章不花,追斬其黨四百餘人,降太尉鎖納兒,加平章管著等。至是,上都驢知大軍至,率所部吏民八百三十餘戶迎降,勝等撫輯其民,留官軍守之,遂進至亦集乃路。元守將卜顏帖木兒全城降。師次別篤山口,元岐王朵兒只班遁去,追獲其平章長加奴等二十七人,及馬駝牛羊十餘萬。友德復引兵至瓜、沙州,又敗其兵,獲金銀印,馬駝牛羊二萬而還。

從上條史料可以看出,馮勝軍首先率師至蘭州,經此進入甘肅,占領西涼(今甘肅武威),再至永昌(今甘肅永昌縣),在這裡殲滅了甘肅元軍的一支主力軍隊。爾後經肅州“掃林山”(今甘肅酒泉北)一戰,再次殲滅元軍另一支主力軍隊,並招降上都驢部。從永昌至肅州,中間要經過甘州(今甘肅張掖),這裡雖未交代占領甘州之事,想來應是先占甘州,後占肅州。至此,明軍沿河西走廊,一直向西進攻,若再往西,便是甘肅行省的最西境,也即察合台後王的一支出伯後代所占的瓜州(今甘肅安西)、沙州與哈密三地。明軍並未繼續西進,而是為完成掩護中路軍的任務,自肅州沿弱水北進至亦集乃(今內蒙古額濟納旗東南),並獲得重大勝利,很好地起到了牽制甘肅兵力,掩護中路軍作戰的任務。占領亦集乃後,明軍開始回撤,途中占領瓜、沙二州。“至亦集乃,乃敗俞寶兵,分兵守扼關塞。馮勝乃遣友德又率兵追擊俞寶於瓜、沙州。”這樣明軍便占領了除哈密外的甘肅行省的所有地區。此後,西路軍應是聽到了嶺北之役失利的訊息,了解到策應中路軍的任務已經失去了意義,從而全線撤退出甘肅。

二 俞本《紀事錄》中馮勝的形象及其棄地甘肅事件

洪武五年三路北伐軍,僅馮勝西路軍取得了勝利,但耐人尋味的是,馮勝返京之後,卻與戰敗將領徐達、李文忠一樣,皆未受到封賞。《明太祖實錄》是這樣解釋的。“壬申,命賞征甘肅京衛軍士一萬四百三十五人白金四萬四千兩。時公侯、都督、指揮、千百戶以匿所獲馬騾牛羊不賞。上因諭之曰:‘為將者不私其身,況於物乎?昔祭遵為將,憂國奉公;曹彬平南唐,所載惟圖書。汝等能法古人,則令名無窮。今之不賞,汝等當省躬,以思補過。’諸將皆叩頭謝罪而退。”這條史料顯示貪黷馬匹等物是西路軍將領集體所為,並非馮勝一人。但王世貞《弇州史料》卻將西路軍將領不受封賞的責任完全歸於馮勝一人。“時大將軍達兵不利,左副將軍文忠所失得相當,獨勝以捷聞,而有言其匿私虜槖駞馬者,賞不行。”無論如何,馮勝因貪污不受封賞,是明代史籍的共同記載。

日本學者和田清並不滿足於這個“淺顯”的理由,將其引向另外一個思路。“這或許是性好猜忌的太祖,因寵將徐達、李文忠都失敗,有意抑制馮、傅兩將自身的跋扈,也未可知。”雖然這一推測很有吸引力,但畢竟沒有史料佐證。由於明人諱言嶺北之役慘敗的緣故,相關史實的記載甚少,在《紀事錄》發現之前,沒有看到明人關於此事的其他說法。明初成書的《紀事錄》記載了一個其他史籍皆未記載的驚人史事,洪武五年馮勝自甘肅撤退時,採取的是徹底放棄的方式,導致朱元璋對其嚴厲責罰。

馮勝西路軍自甘肅撤退的方式,與中、東二路軍是否一樣,皆是完全放棄呢?這一問題在以前嶺北之役的研究中,並未被提出來。這之所以可以構成一個問題,在於西路軍的作戰地點、方式與中、東路軍具有很大的區別。中、東路軍皆深入蒙古大漠作戰,在進軍途中,並未隨地設定據守地點,而是旨在殲滅蒙古軍隊、直搗北元汗廷。失利撤退後,蒙古軍隊趁機南下至長城沿線,明軍自然無法在蒙古大漠留駐守軍。但西路軍的作戰地點一直在甘肅境內。甘肅生態環境與蒙古連綿起伏的草原面貌不同,狹長的河西走廊十分適合農耕,這也是漢唐能夠長期占領甘肅,並將其作為切斷北、西遊牧勢力阻隔帶的根本原因。發達的農業、成熟的城市形態,都為明軍實行長期駐守提供了條件。因此之故,西路軍的作戰方式與中、東二路軍不同,採取拓展疆土、隨地置守的方式。嶺北之役後,雖然蒙軍順勢南下至長城沿線,但對明朝的威脅主要在甘肅以東,甘肅形勢並非十分危急,西路軍撤退之時,完全可以留下足夠的兵力防守甘肅,而不必將其與蒙古大漠視為一樣,劃為異域,徹底放棄。但據俞本《紀事錄》的記載,西路軍卻採取了完全放棄的方式。

俞本《紀事錄》是研究明朝開國史罕見的一手文獻,這是由撰者身份與著述立場決定的。俞本,字從道,揚州高郵人,生於元至順二年(1331年),永樂初年仍然在世。至正十七年(1357年),俞本進入軍伍,成為朱元璋帳前親兵都指揮使馮國用手下之“帳前黃旗先鋒”。國用卒後,當改隸馮勝,經歷戰陳友諒、張士誠,與朱元璋稱吳國公等大事。洪武改元,俞本改隸寧正(韋正,?-1396年),此後追隨寧正四處征討,晚年憑藉記憶撰成《紀事錄》,雖有年月錯訛,但是是以當時人記當時事的著述。明末錢謙益(1582-1664年)著《國初群雄事略》,尚參考了大量《紀事錄》的內容,但該書後來亡佚,多種叢書皆僅著錄其名。陳學霖考證藏於台北國家圖書館的《明興野記》正是《紀事錄》的改編本,該書也得以重新為研習明史者所利用。

《紀事錄》的價值在於俞本對耳聞目睹之事秉筆直書,毫不隱諱,從而記載了大量其他史籍所不載的珍貴史實,尤其一些關於朱氏政權內部的負面記載,更揭示了我們所不了解的明朝開國史的另一面。俞本如此的記史態度,與其經歷應有密切關係。俞本雖出身親軍,但在親軍內應過得並不如意,否則也不會在建國之初、賞功封爵的關鍵時刻脫離親軍隊伍,改投邊緣化的寧正部隊。至於是否與親軍首領馮勝存在直接的矛盾,限於史料,難以作出肯定的判斷,但俞本至少是不認同馮勝的,《紀事錄》對開國諸將的評價,尤以對馮勝的評價最低。“勝乃急功貪財之徒,又不識大義。”載其負面事件也最多。追隨寧正之後,俞本對朱氏政權核心集團的不滿應進一步加劇。寧正,又稱韋正,為元帥韋德成(?-1355年)義子。韋德成很早便追隨朱元璋,是至正十五年(1355年)朱氏集團脫離濠州郭氏政權,渡越長江,創建獨立的朱氏政權的“渡江舊勛”之一。但韋身死後,朱元璋因其妻有美色,與之通,並產有一子。後因有人言故將之妻不可納,遂出配於胡汝名,以寧正統韋德成軍。寧正很有軍事才能,且有儒將之風,統領韋德成軍後,屢立戰功,卻一直受到壓制與欺凌,未能一展其才,獲得高位。比如馮勝便曾打擊寧正。

(洪武十一年)六月,歸德州西番土人汝奴叛遁亦咂地方。宋國公馮勝遣人於韋正處索馬,正不與,勝憾之,於上前譖曰:“韋正不以國法為重,不善治西番,致有叛。”敕遣中書舍人徐光祖賚御札諭正,赦其死,降為歸德州守御千戶,以陝西都指揮葉升代鎮河州。升貪婪無恥,至則盡更正令。十一月,剌哥站土官剌哥,率合族酋長,以牛、羊、馬匹羊毛至河州易糧。升見頭蓄無數,欲盡得之,詭文密奏西番侵河州。上允其奏,悉收誅之,升拘番貨牛羊馬匹,盡入私家,其餘六站番民,聞之皆遁去,朵甘思烏思藏之路自此亦梗,不復通往來矣。

兩任統帥所受到之不公正待遇,對寧正軍隊與朱氏政權的關係應產生了負面影響。此種環境加之個人遭遇,遂使俞本不再顧忌,直抒胸懷,直揭朱氏政權內部之斑斑劣跡。其中便記載了洪武五年馮勝“棄地”甘肅的重大事件,堪稱振聾發聵。

洪武五年十二月,馮勝懼回鶻(東察合台汗國)之兵,將甘州所葺城池、營房、倉庫、轉運米麥料豆二十餘萬石及軍需盡焚之,棄城歸,並寧夏、西涼、莊浪三城之地亦棄,僅以牛羊馬駝令軍人趕歸。途中倒死者,軍雖飢不敢食,仍負荷歸,軍人餓死載道,一無所問。上知之,追奪馮勝券誥爵祿,宥其罪,貶為庶人,錄其家財,以牛羊駱駝馬匹,令民牧養,愚民無知,駝死者並棄骨。勝後復職,憾之曰:“駝雖死,骨安在”,令有司官拷掠征骨,致貧民賣子買駝骨償之。

洪武五年時,俞本尚隨寧正守於河州,此條記載應為耳聞所得。該記載十分驚人,與俞本秉筆直書的風格是完全一致的。但這一記載並不見諸於其他文獻,馮勝被罷免為庶人之事,也未得到其他史料的印證。據《明太祖實錄》記載,馮勝於洪武五年九月返回南京,洪武六年三月隨徐達至山西、北平防邊。如果《紀事錄》所載確實,那么馮勝應在此間被貶為庶人。馮勝在如此短暫的時間內由庶人再次復職,難度是很大的,這不得不令人對《紀事錄》記載的真實性產生懷疑。但如此細緻的記載,應有一定的事實依據。可以推測,馮勝確實遭受了比《明太祖實錄》所載更為嚴厲的處罰,但是否嚴厲到如《紀事錄》所載,還須進一步研究。值得一提的是,洪武后期馮勝確曾遭朱元璋重罰。洪武二十年(1387年),馮勝為總兵官,統兵征遼東,雖成功招降遼陽行省左丞相太尉納哈出(?-1388年),但激變其部署,並且“會有言勝娶虜妃及受良馬無筭者,又失其殿都督濮英三千騎,而茂亦自陳所以搏納哈出,故且訐勝過。”從而招致朱元璋的責罰。“上乃命收大將軍印。勝還京,命歸鳳陽里第奉朝請。……勝自是不復將大兵。”洪武五年馮勝被貶為庶人不知是否是洪武二十年事件的“誤移”,暫且存疑。

雖然馮勝受嚴厲處罰之事,未得到其他史料的印證,但其棄地行為,結合種種跡象來看,應是可信的。首先,歷史記載的細節或末節,著史者可以誤載,甚至主觀臆造,但重大事件卻是難於偽造的。儘管俞本對馮勝心存厭惡,但對馮勝的評價還是很符合事實的。比如指出馮貪財而不識大義,這其實是明人的一般看法,這在馮勝征遼東時也表露無遺。況且永樂年間,馮勝既已去世,俞本杜撰對馮勝不利的記載並無任何現實意義,故而可以大體排除俞本存心造偽的可能。

第二,《明太祖實錄》所載朱元璋斥責西路軍高級將領貪黷馬匹等的記載,是可以印證《紀事錄》的部分內容的。

第三,洪武三年,朱元璋曾稱:“說那甘肅省也無甚麽軍馬,如可守時節,就撥人守了。”可見從明朝掌握的信息來看,洪武初年甘肅蒙古軍隊並不多。

《秘閣元龜政要》、(萬曆)《肅鎮志》與(乾隆)《五涼全志》關於明初甘肅行省成為一座空城的記載,也使馮勝棄地行為不再顯得那么不可思議,馮勝放棄甘肅也具有了一定的“合理性”。《秘閣元龜政要》載:“勝分兵行定涼州、山丹、鎮番、永昌、西寜,其故元守將聞勝等將至,自知不敵,已先將境內人民、牛馬、駝羊盡拘出玉門、陽關二塞,所得者止是空城而已。”(萬曆)《肅鎮志》載:“(至正)二十二年,(山丹)升為州,隸甘肅行省亦集乃路,元末兵興,居民逃散。洪武三年,宋國公馮勝兵至時惟空城。”但(乾隆)《五涼全志》載:“明洪武五年,宋國公馮勝定河西,元涼公搭搭乃北遁,勝視涼境空,以蘭州等衛官軍守御之。”

第四,洪武五年之後明軍在甘肅地區的軍事活動與衛所建置過程也印證了洪武初年明朝應曾放棄此地。洪武五年明軍既已完全占領了除哈密外的甘肅行省所有其他地區,但此後經略甘肅的將領宋晟(1342-1407年),主要的活動範圍仍在涼州(今甘肅武威)以東。

洪武十二年,(宋晟)掌涼州衛。十三年,逐北虜至白城,獲其人馬甚眾。十五年,父病,召晟還侍。又三年,父歿。既襄事,復鎮涼州。虜時數為邊患,晟率兵討之,追至亦集乃之地,斬其凶渠也速兒監等,及其眾無筭,余悉生縶送京師。又招降虜偽國公吳把都等萬八千人,而送其酋長工不答兒等百五十人詣京師,簡其壯者補卒伍,余悉處之善地,俾耕牧自便。驛召晟還京,獎諭再四,賜賚甚厚。復鎮涼州。十九年,召還,升驃騎將軍,右軍都督僉事,賜鈔文綺,以其官贈其三代,仍鎮涼州。二十三年夏,遣中使就賜白金及鈔。至秋,復三遣,賜鈔、文綺,授制諭,充總兵官,征哈密里,破之。哈密者,去肅州千餘里,虜所城也。誅其偽王子別列怯等三十餘人,獲虜眾千三百人,及金印一,銀印二,悉送京師,所獲馬牛羊,鹹給將士。二十五年,復充總兵官,征罕東西番叛寇,誅擒七千五百餘人,獲馬二千五百,牛羊十萬,遂還京師。二十七年,調中軍都督府。

從這條史料可以看出,宋晟在洪武二十五年,仍在沙州(罕東蒙古部落在沙州)、亦集乃等傅友德(?-1394年)早已占領過的地方展開軍事行動。而其所可調動的軍隊仍是甘州以東的西涼、山丹(今甘肅山丹)二處的守軍。[49]可見此時明軍建立穩固統治的地方仍在甘州以東。洪武二十六年(1393年),肅王朱楧(1376-1419年)至國,本應至甘州,卻暫駐陝西中部的平涼(今陝西平涼)。“至是,甘肅以陝西各衛調戍士馬未集,命肅王且駐平涼。”當年,隨著甘州建設的加快,陝西行都司治所由莊浪遷至甘州。兩年後,肅王終於之國甘州。接替宋晟充任甘肅總兵官的李景隆(?-約1424年),也開始駐於甘州。至此,明軍已穩定地控制了甘州及其以東的地區。從這一經略的過程可以看出明軍確實曾放棄過甘肅,否則不會造成後來再次經營的困難。

原因

古代的戰術很有特點,一是詐退,如帖木爾在入侵金帳汗國時,金帳汗國軍隊面對帖木爾入侵時候制定的策略是典型的蒙古式,利用騎兵機動力後撤,誘敵深入,打算等敵人補給短缺後再予以伏擊。但是這老掉牙的戰術早被帖木兒識破,帖木爾軍以動制動,沒有追趕敵人,而是派出小部分軍隊佯追,主力部隊則繞了一個大圈子,越過山嶺沼澤,急行軍迂迴敵人側翼,最終出現敵軍後方,在伏爾加河設伏反包圍了金帳汗國軍隊,一舉滅之。三是很喜歡把那些打過敗自己的人,說成是蒙元人,或者有親戚關係的人在他們看來,這么厲害的大英雄一定是蒙古人,比如朱元璋(朱哥官人)、朱棣(元順帝遺腹子),努爾哈赤就利用了這一點施行蒙滿通婚分而化之。當時很可能的情況是不斷引誘藍玉出擊使中路軍脫離預定計畫或大軍因陌生環境走入嶺北雪窩。

在三路官兵中,徐達率領的中路軍進軍最為迅速,洪武五年二月二十九日,徐達所部進入山西隨後,都督藍玉奉命為前鋒,率兵出雁門關,三月二十日,藍玉等在土刺河一帶與擴廓帖木兒所部發生遭遇戰,大敗敵眾,擴廓帖木兒逃走,後擴廓帖木兒又與北元將領賀宗哲聯手,在嶺北地方與徐達對壘,徐達所部由於連續作戰。將士疲憊;加之此先連戰皆捷,軍中滋生了驕傲輕敵情緒等,結果在激戰中慘敗,死者一萬餘人,萬幸徐達及時“故壘而收之”。才使部下“徹侯功巨無死者”擴廓帖木兒等因畏怯徐達,也“不敢入塞”追擊。

在徐達斂兵守塞前後,馮勝所部西路軍抵達蘭州,連敗北元兵,蘭州等地北元守將相繼舉城投降,洪武五年六月底,李文忠所部東路軍也抵達塞外,並在阿魯溫河一役,大敗敵軍,俘獲人馬數以萬計,但在撤兵時因迷失了道路,該部將士饑渴而死者甚眾。

洪武五年十月,馮勝先從甘日肅班師回京十一月,徐達、李文忠也因“塞上苦寒”奉沼回到了應天。從總體上看,徐達此次統兵北討,得不償失。

自洪武五年北征失利後,促使朱元璋決定採納蘇琦的建議,在很長一段時間內經營長城防線。如洪武六年便將北邊戰略改為防禦。“大將軍魏國公徐達分遣左副將軍李文忠……分駐山西、北平等處,相機擒討殘胡。遣指揮李玉入奏。詔可之。”熟諳邊情的徐達遂一再奉沼出鎮北塞,御戰北元權巨擴廓帖木兒等史載:“王(按指徐達)至嶺北,兵疲而還,敕命沿邊輯守,歲鎮於燕……”又稱:“(徐)達出雁門,與虜戰嶺北,失利還,自後歲鎮北平”即其明證。

由於“北虜漸衰弱,而亦畏(徐)達威名,稀敢復犯邊”加之徐達奉詔戍邊期間。“戒守邊者,唯繕城戌、簡士馬、謹烽堠而已,毋得輕徼外功啟釁”,所以。此後明朝北邊的戰爭雖仍時有發生。但其頻率已明顯降低。而且徐達與擴廓帖木兒之間大規模的武裝衝突已不復存在。北部沿邊地區的社會秩序由此漸趨穩定。

損失

納哈出盤踞遼東,擁有精兵二十萬。擴廓帖木兒則屯重兵于山西,總制各路軍馬,對大明形成了半弧形的。戰略包圍。雖然不久李思齊降滅,擴廓帖木兒也兵敗山西,但擴廓主力尚存,敗遁甘肅,擁兵塞上,成為大明西北的勁敵。這些殘兒軍事力量之所以能與明軍周旋抗衡,倚仗的主要是速度快、衝擊力強的騎兵。元朝十四處牧地大多數仍然有效地控制於北元之手。擴廓帖木兒屢戰屢敗,旋又復振,軍馬的有效供給不能不說是一個重要原因。而另一方面,明軍在長期的征戰過程中,戰馬的消耗卻十分巨大。特別是洪武五年嶺北之戰,明軍騎兵損失極為慘重。

洪武五年(1372年)正月,新年伊始,朱元璋命魏國公徐達為征虜大將軍,由木憐道出發,赴和林為中路軍;曹國公李文忠為副將軍,由帖里幹道出發為東路軍;宋國公馮勝為右副將軍,由納憐道出發為西路軍,合騎兵15萬,三道並進,出征漠北。騎兵15萬,用於後勤運輸保障的馬匹更當倍之,因此,此次出征所用馬匹至少在30萬匹以上,規模之壯,在洪武一朝空前絕後。久經沙場的擴廓利用明軍勝兵易驕的心理,誘敵深入。徐達冒進於擴廓與賀宗哲聯軍的伏擊圈中,‘驟與之戰不利,死者一數萬。”同樣,明軍則損失慘重。據《草木子余錄》 載,“分三路出討漠北, 大敗, 死者前後約四十萬” 。相對於人員, 戰馬損失應該更加慘重。根據《明史》記載,洪武二十三年(1390年),明朝清點全國兵馬數,計官兵1204923人,馬僅45080匹,可見嶺北之戰後明朝軍馬的缺少。“與虜戰失利,斂兵守塞”只能用步兵固壘。“馬悉數不過二萬, 若逢十萬之騎, 雖古名將, 亦難於野戰。所以必欲知己, 筭我馬數如是。縱有步軍,但可夾馬以助聲勢,若欲追北擒寇,則不能矣。”其結果是步兵的戰略投送能力遠遠弱於騎兵。“明軍自是希出塞矣”。明軍騎兵的嚴重缺失讓朱元璋繼承元朝最後一個行省的計畫嚴重受挫。“按此和林之偏師也,我軍鮮利,高皇蓋數悔之。”最後只能在漠南設定諸多衛所,借地利屯田牧馬助軍資,以圖反攻嶺北。

在古代騎兵的定為相當於戰鬥機代表了戰略投送能力,騎兵善攻而優秀步兵機動範圍有限善守。在冷兵器時代, 戰馬不僅是衝鋒陷陣、 克敵制勝的極為重要的軍事裝備, 也是驛站、 後勤保障的主要戰略投送能力運輸工具, 直接關係到戰爭的勝負, 因而備受關注。嶺北慘敗,明軍騎兵損失殆盡,已失去了主動攻擊北元殘軍的能力。北兒則趁勢展開了一系列主動出擊,明朝只能據城反擊無法主動追擊。

如果說此時的朱元璋畏懼於被他稱之為天下第一奇男子的王保保(即擴廓帖木兒) 而不敢主動出擊, 那么 “在洪武八年八月, (北元)喪失了大將王保保, 十一年四月, 元主昭宗又逝世, 但明軍還不敢乘機大舉”日本學者和田清敏銳地覺察出這一現象, 但沒有給出答案。不僅如此, 在以後長達15年的時間裡, 也未見明軍大規模出擊的舉動, 這種局面一直持續到洪武二十年。從各方面分析, 戰馬的匱乏應是制約明朝大規模軍事行動的主要因素。

嶺北之戰過後朱元璋親自囑咐馬政以及貢馬事宜,特別是作為明代九邊的遼、寧、燕、谷、代、晉、秦、慶、肅九國,都是牧馬農耕皆宜之地,經過多年籌劃連朱元璋也不禁感嘆“朕無北顧憂矣”。然而當朱元璋剛準備把削好的“棘杖”交給朱標徹底清除北元時,明太子就英年早逝了。

結果

第二次北征中的三路明軍,基本是各自為戰,沒能按照戰前制訂的策略配合,因此按所遇對手的強弱,命運各不相同。孤軍深入到達北元首都哈拉和林一帶的中路軍和東路軍都被北元拚死反擊而損失很大。

影響

洪武五年馮勝領導的西路戰役是明朝,也是中唐以來中原漢族政權首次進入河西走廊,奠定了此後陝西行都司轄區的規模。洪武以後明朝在陝西行都司再也未曾有過如此大規模的作戰,其影響是深遠的。

從戰略上講,西路軍的確實現了最基本的“疑兵”作用。黑城出土文書清楚地顯示,北元朝廷收到了馮勝大軍西進的報告,並在甘肅行省以及亦集乃路(亦集乃分省)做了很多軍事和人事上的調整。但由於徐達中路主力軍並沒有與其他兩路協調好作戰時間,孤軍冒進,四月初就兵敗漠北。四五月之際傅友德騎兵勢如破竹直抵亦集乃路—納憐道通往嶺北和林的樞紐,卻終止繼續前進還兵瓜、沙,很可能是從北元方面已經了解到中路軍慘敗的事實,所以才放棄了越過大戈壁進軍和林的最高方略。隨後採取撤出河西走廊的戰略選擇,使西征的成果大打折扣,而洪武九年以後明軍第二次進軍河西所面臨的巨大困難,說明了這一戰略決策的失誤。但另一方面,馮勝洪武五年西征有力打擊了北元在河西境內的殘存力量,確立了陝西行都司的轄區範圍,為明軍此後的河西經略奠定了基礎。

從中西交通的角度講,馮勝西征橫掃了河西走廊,明朝聲威由此遠播西域。布哇(L.Bouvat)《帖木兒帝國》講到明初明朝軍事征伐對於中亞帖木兒政權的影響:“明兵追逐敵人於塞外,在1370至1390年間,併入了若干蒙古屬地。帖木兒也不得不稱臣納貢,所以帖木兒終身的夢想,就是在解除這個藩屬關係。” 洪武年間明軍在北邊發動較大規模並且取得重要戰果的軍事行動並不多,洪武五年榪勝指揮的西路戰役掃蕩了整個河西走廊,顯然就是布哇提到的“併入了若干蒙古屬地”之一例。

洪武五年明蒙之戰是決定洪武時期明朝與北元勢力對比及雙方戰略調整的關鍵戰役,明朝三路大軍兵發漠北,徐達中路主力軍全軍覆沒,李文忠東路軍功過相當,僅馮勝西路軍取得勝利,明朝遂無力大舉,此後在北邊由主動出擊轉為戰略防守。同時對洪武五年的戰事也諱莫如深,各種史料記載多一筆帶過,使得這次重大戰爭的許多方面都晦澀不明,尤其是西路戰役。上面通過對實錄和出土文書等史料的剖析,大致勾勒出洪武五年明蒙戰爭西路戰役的時空線索,由此可以看出,馮勝統率的西路軍不僅僅是通常認為的疑兵,其最高戰略是與中、東二路大軍會師漠北;此外,西征戰役也是中唐以來中原漢族政權首次進軍河西走廊,明軍的所向披靡使得明朝聲威大震,西域哈密等地甚至雄霸中亞的帖木兒帝國都感受到了來自東方的壓力。西征戰役結束不久,出於整體軍事戰略的調整,明軍不得不暫時退出河西走廊,此後明軍再次經略河西採取步步為營的策略,洪武五年數萬大軍急風暴雨般橫掃河西走廊的戰役遂成為絕響。