人物經歷 個人生活 居斯塔夫·福樓拜(1821—1880,Gustave Flaubert)於1821年12月12日出生。其父是法國西北部諾曼第地區

魯昂 市一位著名的外科醫生,他從1818年起任魯昂市立醫院院長。福樓拜從小在醫院的環境中長大,對解剖屍體習以為常,這種環境培養了他對宗教格格不入的思想。

福樓拜 1830年,福樓拜9歲入學時剛剛認識字母。

福樓拜是個特別靦腆的人,特別是在女士面前。易於害羞的特質仍然困擾著他。

福樓拜的父親是香檳人、母親是諾曼第人,他具有這兩種民族的特徵:性格開朗,同時具有北方民族的冷漠;性情快活。同時,福樓拜本性之中,卻隱藏著憂愁,嚮往一種追尋不到的理想。

最早把他引向這個綺麗世界的是女傭人玉莉。她是一位講故事的能手。小福樓拜在她旁邊一坐就是一整天,從小就受到浪漫幻想的薰染。

在常人眼裡,福樓拜智力低下,卻顯露出文學天賦。他自幼喜歡文學,大量閱讀名著。

1834年,福樓拜編輯了一份手抄小報《藝術與進步》。

1835年,在福樓拜14歲那年,在特魯維爾海濱度假時與音樂出版商、《音樂報》創刊人施萊辛格的妻子艾麗莎(Élisa Schlésinger)相遇並對她一見鐘情。福樓拜第一次見到艾麗莎,羞怯之情使他整個人僵在這位漂亮女人的面前。

1840年,福樓拜按照父親的希望和安排在巴黎大學法學院註冊入學,但他從小便偏好文學,對法律絲毫不感興趣,所以大部分時間仍住在魯昂,很少去課堂上課。在巴黎文藝界,他結識了仰慕已久的雨果。但他把大量時間花在閱讀文學作品和結交文人。

1843年他在法科考試中失敗。

1844年突發神經官能症(類似癲癇),從此中斷學業,常年住在父母的克魯瓦塞莊園。此後便專心致志從事文學創作。

他一生交友不廣,不喜歡社交,而且很少外出旅遊,除了為了創作的需要去收集素材。他在青年時期與作家杜岡、詩人布耶結下深厚的友誼,一有新作,總是先念給他們聽。這二人雖然本身是成就不大的作家,但卻有很好的藝術鑑賞力和判斷力,能夠直言不諱地提出比較中肯的意見,對福樓拜在創作上由浪漫主義轉向現實主義起了不可忽視的作用。

1845年,福樓拜的父親過世後,他接受不少遺產,同母親以及外甥女一道住在盧昂市郊的克魯瓦塞別墅,與母親相依為命,穩定生活,直至去世。這座別墅位於塞納河畔,風光秀麗,清靜宜人,福樓拜終身在此揮筆苦戰。他與世無爭,淡泊人生,關門閉戶,潛心創作,把藝術作為自己的宗教。

1846年7月,他在巴黎結識了女詩人路易絲高萊,她不久就成了福樓拜的密友和情婦。友情持續了十年,留下大量信札,是研究他的創作思想的第一手資料。高萊兩次向他求婚。

個人的情感生活帶給他的是對女性的理解。福樓拜雖然一生沒有婚娶,過著獨居生活,但他的感情生活仍然豐富多彩。他生命中有五個重要的女性:愛麗莎·施萊辛格、福寇夫人、路易絲·高萊、瑪蒂爾德公主和朱麗埃·赫爾貝爾。特別是他對施萊辛格夫人的初戀,代表了他“整個生命中的一項偉大的愛”和“唯一的激情”。在與這些女性的交往中,他對女性的心靈世界、情感世界有了深入了解。因此,他能夠站在女性的立場來體察女性。

同他關係不錯的還有喬治 桑、左拉、莫泊桑等。

1880年,福樓拜因中風去世,終年59歲。

早年經歷 對社會的深入了解使福樓拜看到了生活的黑暗。福樓拜經歷了法國七月革命、二月革命、第二帝國等。他看到了社會繁榮的背後是政治腐敗、物慾橫流、道德墮落、人與人之間只有爾虞我詐而沒有真誠與信任。因此,他對生活在這種社會環境中的女性的一些行為,表現出極大的理解。

他看到女性地位低下,也發現很多底層女性的美德。福樓拜從母親身上看到了女性的善良與正直、從身邊一些女子的身上發現了女性的溫柔與勇敢,因此,他對女性身上體現出來的某些品質特別給予肯定。

醫院環境影響了他對人生苦難的看法。福樓拜小的時候時常看到病人瘦削的身影、蒼白的面孔,顯得那么痛苦、憂傷、孤獨。他自己所患的疾病,也給他帶來了的痛苦。他父親和妹妹相繼死去,讓他感受到生命的短暫。可以說,病人的情景、自己的病痛、親人的死亡,使福樓拜的心裡充滿了無名的悲哀和惆悵,這造成了他對人生的悲觀失望。,

寫作之路 福樓拜寫作靠的不是靈感,而是勤奮、好友的建議和忠告,以及敏銳的觀察。他苦下功夫,追求的是一種理想文體。福樓拜不允許自己在同一頁上兩次使用同一個詞。

1843年起,福樓拜開始嘗試創作長篇小說。

1845年,福樓拜完成《情感教育》最初初稿。

福樓拜是一個純粹的作家。他沒有工作和職業。創作是他的生活,而藝術是他整個的生命。他說:“人生如此醜惡,唯一忍受的方法就是躲開。要想躲開,你惟有生活於藝術,惟有由美而抵於真理的不斷的尋求。”他不出賣文字,更不出賣靈魂,他用許多年寫一部小說。他不在報刊上發表文章,有的小說完成一擱便是20年,修改後再發表。

福樓拜是一位一生都面臨著巨大矛盾的作家,甚至可以說他本身就是一個矛盾組合體。就連福樓拜本人在自我剖析時也不得不承認他自己是一個性格中充滿了矛盾的“整日醉醺醺的奇怪的動物”。早在他29歲那年,當他母親催促其儘快結婚時,他便稱自己是一個內向的人,但身體裡又流淌著沸騰的血液、頭腦中滿是充滿激情和躁動的想法,時而安靜時而激奮。十年後,他又一次向龔古爾兄弟告白了自己的個性:“我的身體裡住著兩個人。一個是你們現在看到的,緊縮的上身、沉甸甸的屁股,生來就是為了伏案寫作的人;另一個喜歡遊蕩的,一個真正的快樂的遊蕩者並且迷戀著充滿變化的生活。

福樓拜是個非常極端的人。在他思想中,他認為愛與憎同樣至高無上、不容妥協。福樓拜在1866年12月13日寫給尚特比(Chantepie)小姐的信中提及他對於友情的理解:“我們所喜愛的無論是某一種動物還是一個人(其實,人與動物的差別並不大),這種感情的美就在於我們懂得愛。我們自身的價值就存在於愛的力量。”。對他而言,這種對友誼的珍視絕不僅限於言語中, 在生活中他也是這樣做的。

路易·布耶(LouisBouilhet)是福樓拜最親密的朋友,也是他文學作品的“接生婆”,福樓拜一生都極為珍視與之的真誠友誼。在布耶死後,福樓拜代其寫完了他最後的劇作Le sexe faible,出版了他的詩集並為其作序。

福樓拜除了早期創作的作品《狂人之憶》(1839)、《斯瑪爾,古老的秘密》(1839)之外,重要的作品有《包法利夫人》(1857)、《薩朗波》(1862)、《情感教育》(1869)和《聖安東的誘惑》(1874),另外有短篇的合集《三故事》,還有一部未完成的小說《法布爾和佩居榭》等。他寫有大量的書信。他在書信里表現自我,在小說中卻將自己隱藏起來。

福樓拜從1848 年開始寫作《聖安東尼的誘惑》,1872年最後定稿,這期間三易其稿,1874年出版。福樓拜曾一次次開始寫作這部小說,又一次次擱筆,欲罷還休。聖安東尼誘惑了福樓拜達25年之久。福樓拜自己說過,聖安東尼就是他自己。聖安東尼是基督教古代隱修院的創始人,他一生曾抵制過魔鬼的種種誘惑。

《包法利夫人》出版以後,福樓拜對歐洲社會現實非常厭倦和失望。他試圖逃離這個世界,於是,他將目光投向了古老的迦太基王國,投向了非洲。他說:“我的靈魂的深處,就藏有我從小呼吸的北方的晨霧;我生而具有野蠻民族的憂鬱、遷徙的本能,而且從心厭憎人生,使他們不得不離開他們的故鄉,於是離開他們的故鄉,仿佛離開他們自己。”於是,他創作了歷史小說《薩朗波》。故事發生在第一次布匿戰爭之後,迦太基的僱傭軍馬托率眾譁變,他愛上了迦太基統帥的女兒薩朗波。經過多次血腥而殘酷的戰鬥,最後僱傭軍被擊敗,馬托被處以死刑,薩朗波也隨即氣絕而亡。

福樓拜“拒絕一切派別”,憎惡現實主義之類的稱謂。他什麼黨也不加入,什麼社團也不感興趣。他恨現實主義,所以他才寫《包法利夫人》。他倡導“作家隱匿”的寫作原則。

福樓拜的一生中與自然主義作家、理論家左拉等都有著十分密切的交往,左拉是他的友生,著名的自然主義作家莫泊桑是他晚年的得意弟子。

1875年12月,福樓拜與他亦師亦友的法國女作家喬治·桑之間發生了一場有關美學思想的論爭。在這次論爭中,福樓拜說:“說到我那些朋友,你添了一句‘我這一派’我事先拒絕一切派別”,“我不能另來一個我的氣質以外的氣質,或者另來一套不是根據我的氣質發展起來的美學”,“而且注意,我憎恨眾口一致叫作現實主義的東西,雖說人家把我派作它的大祭司之一”。他很討厭別人將他歸為某一類,從不承認自己和任何主義有關,尤其是現實主義。

人物作品 中文名

發表時間

《狂人之憶》

1839

《斯瑪爾,古老的秘密》

1839

《包法利夫人》

1857

1862

1869

1874

《競選人》

1874

《三故事》

1877

《純樸的心》

1877

1881

《庸見詞典》

1998

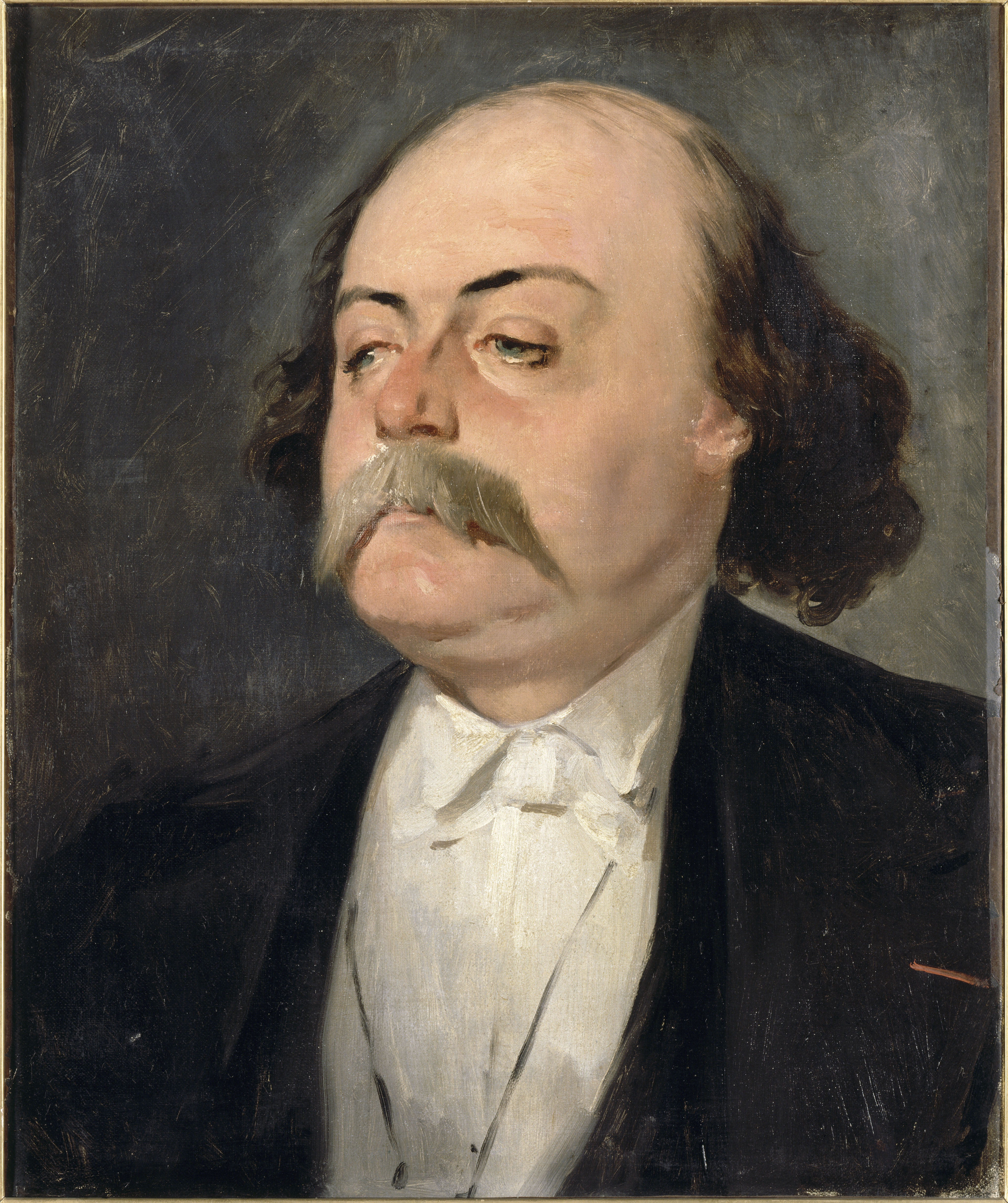

居斯塔夫·福樓拜油畫像 創作特點 作品主題 福樓拜文學作品主題思想之一:浪漫主義情懷。

浪漫主義文學的最根本特點就是對具體事物的感性認識以及情感的自由表達(宗教情感、憂傷的情緒、對大自然的情感等等)。少年時期的福樓拜對這種文學審美思想表現出極高的熱情。福樓拜喜歡晦澀的比喻、幽暗的色調和鏗鏘的用詞,夏多布里昂的詩句使他欣喜若狂。在這條文學創作的道路上,福樓拜不僅通過信件及言論表明了他對浪漫主義文學思想的崇拜與熱愛,也用實際行動表明了他的立場。福樓拜在少年時期所寫的一切,都顯得晦暗、陰森與悲觀:《狂躁與無能》寫一人遭活埋,啃掉了自己的臂膀;《隨你喜歡》的主人公是一隻猴子與女黑人所生的孩子;《地獄之夢》寫煉丹老人棲居在傾圮的鐘樓里,與蝙蝠為伍,撒旦以還他青春與愛情來換取靈魂,無奈老者無靈魂,撒旦想欺詐也欺詐不成。16歲那年,他完成了哲理小說《痴心與道德》,女主人公瑪扎稟性騷動不安,耽於幻想,她走得離婚姻習俗太遠了,旋又見棄於情人,最後以自殺告終。而著名的《十一月》受到歌德的《少年維特之煩惱》、夏多布里昂的《勒內》和繆塞《一個世紀兒的懺悔》等作品的啟發,主人公是一位18歲的少年,載滿揮之不去的失望情緒、朦朧的欲求,他厭棄世俗、嚮往無窮,有著揮之不去的自殺念頭。

這些早期作品所涉及的題材都充滿了浪漫主義文學的特點,如哲理故事、荒誕故事、自傳、悲劇和歷史故事。所有的作品都觸及最黑暗、最陰鬱的主題:死亡、屍體、瘋狂、絕望、無法擺脫的煩惱、妖魔鬼怪等等。因此,可以說福樓拜生於浪漫主義文學的產生期,並在青少年時期,隨著這種文學流派的發展而逐步踏上文學之路。

二、現實與浪漫“共生”下的中年福樓拜

(一)現實主義代表作《包法利夫人》《包法利夫人》的創作開始於1851年,在這之前,剛剛發生了兩件對於福樓拜而言意義重大的事情。一是《聖安東的誘惑》的完成;二是歷時一年半的中東之旅。1849年9月,福樓拜耗時3年時間終於寫完了自認為的“神來之作”《聖安東的誘惑》,他興奮之餘,立即招來當時自己的密友杜剛和布耶一同欣賞。朗讀會每天8小時,共持續了4天時間。

福樓拜滿心歡喜地等待著朋友們的讚揚,結果卻等來了杜剛和布耶坦率而又嚴厲的裁決:“我們認為,大作應扔進火堆,別再提了。”他們認為,“作品的行文單調,大段的抒情代替跌宕起伏的情節,聽了了無興趣。句子漂亮,意圖宏大,但效果令人扼腕。聖安東一下一個幻覺,沒完沒了。”這種評判對於福樓拜來說,異常殘酷,這500多頁的手稿是他一千多個日日夜夜的心血!但是,福樓拜仍然願意接受朋友們的忠告:放棄冗長拖沓的抒情、光怪陸離的想像。也正是從這一刻起,福樓拜開始重新審視自己的創作風格,第一次對自己的浪漫主義思想提出疑問。接下來與杜剛的中東之旅持續了一年半左右的時間,兩位朋友從巴黎出發,經過埃及、大馬士革、敘利亞、希臘,最後經由土耳其回國。這段漫長的旅程,對福樓拜來講,除了了解異域風情、增長見聞外,還是一次“療傷之旅”,他需要從《聖安東的誘惑》的失敗中恢複寫作熱情,更重要的是要思考今後的創作風格應該何去何從。“告別浪漫主義,轉向堅實的題材,像巴爾扎克的《貝姨》或《邦斯舅舅》,而摒棄枝蔓和胡話。”杜剛和布耶的忠告猶在耳邊。在中東之旅結束的同年,也就是1851年,福樓拜第一次開始嘗試了這種“腳踏實地”的寫作風格,即後來的現實主義文學思想的代表作《包法利夫人》。

現實主義文學思想於19世紀30年代出現於英、法等國,並於1850年左右達到發展的繁盛時期,其產生的主要原因是為了真實地反映黑暗的社會現實,揭露資產階級“金錢統治觀”。因此,現實主義文學思想宣揚客觀、細緻入微地描寫現實,尤其是日常生活中最普通的人與事,不能刻意美化、修改現實。《包法利夫人》便是這樣一部作品。1853年,在寫給露易絲·科萊的信中,福樓拜提到了這部小說的現實性:“可以肯定的是,所有的創作都來源於真實的生活,詩歌與幾何學同樣的精確。此時此刻,我可憐的包法利夫人想必同時在法國的20個村莊裡受苦、哭泣。”在整個寫作的過程中,福樓拜就像一位科學家,以客觀、精確的態度來對待筆下的文字。1853年7月22日,他向科萊說道:“今天,‘我’取得了巨大的成功,早上,‘我’在《魯昂日報》中找到了一篇市長發表演講的報導,其中的一句話與‘我’昨夜寫《包法利夫人》時用的句子一模一樣(省長在農展會上的發言)。不僅基本含義、用詞一模一樣,而且就連押韻的手法都相同。‘我’毫不隱諱地說,這樣的事情讓‘我’歡欣鼓舞。當文學達到與科學一樣精準的程度時,是那樣的剛強有力。”

《包法利夫人》的現實性不僅在作者的通信集中得到證實,其同一時期的作家們也紛紛表明了自己的觀點。莫泊桑在《獻給居斯塔夫·福樓拜》一文中讚揚福樓拜的創作是“對人類生存狀況深入、全面且令人驚嘆的研究,是生活原狀的呈現。”當讀者翻閱該小說時,一定震撼於眼前鮮活的人物,通過作者細緻入微地描寫,可以感受到他們的悲傷、他們的生活方式,甚至是空氣中瀰漫的味道。為了不加入任何作者情感,福樓拜採用了“非個人化”寫作原則,莫泊桑將這一創作手法比喻成一種“隱形的、無處不在卻又不知所蹤的力量”。安德烈·泰維爾也曾明確表達自己的觀點,他認為福樓拜將司湯達的影響推向一個更高點,《包法利夫人》是一部歷史性小說、體現了最通俗的現實性。

(二)浪漫的思想與現實的寫作

《包法利夫人》是世人公認的現實主義文學的代表作,它的作者居斯塔夫·福樓拜自然而然地被列為現實主義作家,更有研究學者認為是福樓拜將現實主義文學發展推向高潮。1856年10月30日福樓拜在給他的忠實的讀者熱奈特夫人的信中是這樣闡述自己所理解的文學理論:

“人們認為‘我’痴迷於真實的事物,但實際上‘我’憎惡它們;因為正是由於‘我’對現實主義的憎惡‘我’才寫了這部小說。但是,‘我’也同樣憎惡愚弄我們的理想主義的假象。”從這段話中,可以這樣解釋福樓拜的文學觀點:當福樓拜的理想遭遇了殘酷的現實,他極為絕望。一方面,他怨恨自己不切實際的浪漫情感;另一方面,他對現實的黑暗無法忍受,只能通過手中的筆去將現實如實地記錄下來,向世人去揭露和控訴。

在另一封寫給科萊的信件中,福樓拜再次總結了自己的文學創作特點:“從文學的角度談,在‘我’身上存在兩個截然不同的人:一個酷愛大叫大嚷,酷愛激情,酷愛鷹的展翅翱翔,句子的鏗鏘和臻於巔峰的思想;另一個竭盡全力挖掘搜尋真實,即喜愛準確揭示細微的事實,對重大事件的態度也是如此;凡所表現的,能使你實實在在感受到。”

這段話充分證實了浪漫主義與現實主義在福樓拜身上的“共生性”。在福樓拜這個充滿矛盾性格的個體中,一切都顯得不可調和。保羅·布爾熱進一步解釋了福樓拜曾經提出的“身上同時存在著兩個人”的觀點,布爾熱認為:這“兩個人”一個是浪漫的詩人,一個是個學者,倆人亦敵亦友、相互制約同時存在於福樓拜身上並跟隨其一生。這個觀點恰好可以解釋福樓拜在其文學選擇上的相互矛盾性——既是最堅定的浪漫主義作家又是他所處時代最勤奮的現實主義作家,他身上的浪漫主義思想和他的科學精神終其他的一生都在相互制約、相互結合;同時也相互抵消、相互融合。

福樓拜從小生活在父親工作的醫院裡,親眼目睹病痛、死亡、屍解,這種生長環境給他幼小的心靈罩上了沉重的陰影。從社會大環境來看,法國革命者們對於“理想國”的憧憬被現實的殘酷徹底打碎,人們留戀夢境、依賴幻想,用以抵抗真實生活的不幸。在這種家庭、社會環境中成長的福樓拜從懂事時起就喜歡躲進洶湧澎湃的內心世界、擁抱夢想,而對現實表現得無比冷漠、悲觀,他將一切情感都宣洩在自己的文學創作中。因此,福樓拜天生就是一位浪漫主義者,他的每個毛孔都散發著浪漫主義的氣息。但是,在現實的重壓下,福樓拜無法逃避,他不得不直面當時社會狀況,用自己的筆客觀、細緻甚至是殘酷地把他生活的時代描寫出來。可以說,《包法利夫人》是福樓拜有悖於自己情感的一次創作,他強迫自己置身於故事情節之外,冷靜、真實地創作,而不加入任何個人感情色彩。5年的時間,幾度放棄、無數個手稿的廢棄、上千個不眠之夜,這位充滿浪漫主義思想的作家最終完成了一部真實再現社會風俗的現實主義小說。

當然,浪漫主義與現實主義根本無法嚴格區分。儘管福樓拜恪守現實主義寫作風格,但其浪漫主義的思想在小說中還是有諸多體現的。《包法利夫人》作品中的主人公愛瑪對於異國風情的嚮往、她與萊昂對於自然風光的情感抒發,甚至是愛瑪的屍體以及唱歌的瞎子所隱含的暗喻,都保留著浪漫主義的寫作風格。因此,在判斷這一時期福樓拜的文學審美觀時,只能說他是一位同時具有浪漫主義氣質及科學嚴謹寫作風格的浪漫主義與現實主義兼備的作家。

三、晚年福樓拜——現代主義“先驅”

(一)福樓拜的虛無主義

1870年

普法戰爭 爆發,看著自己的家園遭到毀滅、同胞戰死沙場,福樓拜的愛國熱情被激起,他積極投入到前線戰事,在魯昂醫院承擔起了救治傷兵的任務。但是,在普魯士士兵的強大攻勢下,法軍節節敗退。不久,拿破崙三世投降、巴黎被攻陷、民眾對政權的不信任感不斷加深,法國陷入了空前的政治危機。這一系列的打擊讓福樓拜悲痛欲絕,他對法國的前途深感絕望,曾經憤恨地說:“法蘭西是如此的腐朽不堪一擊、如此的齷蹉和讓人輕賤,我希望它永遠消失。”

面對滿目瘡痍的祖國、飽受戰亂的同胞、貪圖金錢與權力的當權者,福樓拜絕望地寫道:“‘我’就像一張被廢棄的草稿紙隨風飄落,對生活已沒有任何所求。‘我’整個人都沉浸在孤獨寂寞之中不知何處是歸途。”“‘我’越是努力前行越是確信,世上的一切,特別是‘我’的人生都已經毫無意義。”此時的福樓拜已經既不盼生、又不向死,世上除了寫作再也沒有任何有意義的事情,他唯有躲入文學創作中,才能找到片刻安寧。其實,福樓拜的悲觀思想由來已久,1848年革命時,他與杜剛、布耶在巴黎街頭親眼目睹了革命者洗劫杜伊勒利宮、人民倒在血泊中、廢除國王、成立共和國、當權者對示威者的血腥鎮壓。這些突如其來的變故使福樓拜震驚不已,他與大多數青年文人一樣,沉浸在苦海之中,迷失了方向,甚至陷入了絕望。

如果說1848年革命使福樓拜變得更加悲觀,1870年的普法戰爭無疑將福樓拜由一名悲觀主義者徹底變成虛無主義者。可以說,福樓拜的虛無主義思想隨著年齡的增長而不斷加深、隨著法國社會的變遷而不斷增強,直至他離開這個世界。在這種虛無主義思想的支配下,福樓拜的文學審美觀也有了明顯的變化。他希望自己可以永遠迴避現實世界的殘酷,對於資產階級的醜陋和敗壞,他只能轉身逃到藝術世界中,埋頭於創作。他主張“藝術和人群的分離”,甚至是“人和人群的分離”,他拭去作品中一切個人痕跡,讓“作者的人格完全從作品中消失”。這種“非人格化”的創作觀念從他撰寫《包法利夫人》時就已經開始,並且隨著時間的推移,他越來越堅信只有這種寫作方法才能使作品不受歷史和時間的制約。對於小說的內容,這個粗鄙的現實社會所發生的一切讓福樓拜厭倦。他無法熱愛自己筆下的人物,也無法熱愛他們的所作所為。對於福樓拜而言,小說的主題以及內容的存在僅僅起到“跳板”的作用,其目的只有一個:烘托形式之美。只有小說的形式才是真正的“永恆之美”,他是這樣解釋他的寫作原則的:

“‘我’覺得美的,‘我’希望做的,是一本沒有主題的書,一本與外界沒有直接聯繫的書,這本書僅靠其文學形式的內在力量而存在。如果可能的話,這本書應該沒有主題,就像漂浮在空中的土地,或者至少主題十分隱晦。最美的作品就是那些幾乎沒有實質內容的作品;所表達的內容越是貼近思想,所用的詞語越是顯得微不足道,作品越是優美。‘我’相信這就是藝術未來的走向。”

這種主張創作一本“沒有任何實質內容、僅靠形式而存在”的文學作品的思想與後來的現代主義思想有著許多相似之處。現代主義文學作家主張“淡化情節”,“在現代主義小說中,情節往往沒有高潮,情節線索平淡無奇,有時停頓不繼,徘徊不前,事件之間的時間關係、因果關係不明。”也就是說情節或者說故事內容僅僅是為了體現小說的創作形式而存在的。這一點,福樓拜邁出了最早的一步。普魯斯特曾說:“從福樓拜開始,小說的情節變成了表現,事物和人一樣具有生命。”正如馮漢津在《福樓拜是現代小說的接生婆》一文中所解釋的那樣,“把小說創作的注意力從敘述故事引向對人和物的表現,把以人物為中心的虛構引向散發性的、多主題的生活寫實,這是福樓拜對現代小說的一大貢獻。”薩特也在他的著作《家庭的白痴》中稱福樓拜是“現代小說的開拓者”。

(二)《布瓦爾和佩庫歇》的現代主義傾向

左拉曾經極力讚揚福樓拜對文學發展做出的貢獻,認為他是“自然主義文學的鼻祖”,而其後的各國文學評論家和福樓拜研究學者也都曾經提出福樓拜的自然主義文學傾向,特別是其人生的最後一部小說《布瓦爾和佩庫歇》的自然性。作品中兩個小書記員所做的關於考古學、遺傳學、化學等的科學實驗、他們在生活中的庸庸碌碌,都體現了自然主義崇尚的“科學”和“去典型化”的原則;而福樓拜在這部小說中近於苛刻的真實描寫,所反映出來的嚴酷的現實也符合自然主義對作品真實感的追求。但同時,在這部未完成的作品中也可以發現諸多現代主義的端倪。

首先,正如上文所述,現代主義小說的一大特徵就是“情節的淡化”。縱觀《布瓦爾和佩庫歇》這部小說,故事梗概是很難概括的。通常所講的故事情節包含著開頭、發展、高潮和結局,人物、時間、事件路線清晰。可是再看看這部小說,基本上找不到這些要素,從小說中我們能提取的只有兩個老好人一遍又一遍地做著科學實驗,如果一定要找到故事的矛盾衝突,只有不斷失敗的實驗和不斷重複的再實驗,整本書就像一本實驗記錄,記錄了主人公生活的片段。

其次,現代主義文學作品多數表現出了“主題的絕望”和“人物的荒誕”。人類進入20 世紀後,越來越崇尚科學與實證,而經歷了科學和實證的資本主義社會則越來越讓人感受到其本身的混亂和醜惡的本質。現代主義的作品大多體現了人類在經歷不斷的文明演進後,而滋生的對社會的厭惡。科學的發展不能阻止人類社會悲慘命運的不停發酵,人類本身則在人類文明的悲劇漩渦中逐步走向荒誕。布瓦爾和佩庫歇是反傳統和離經叛道的,他們一個是被新婚妻子騙取錢財的鰥夫、一個是從未結婚不懂世事的老小孩,在經歷了一系列荒唐可笑的悲劇後,只能隱居鄉村過著埋頭實驗和抄寫文書的平庸生活,他們找不到生存的意義,對自己的將來沒有任何期許。這種病態的人物及其荒誕的生活也正符合現代主義作家的文學審美觀。

最後,正如羅蘭·巴特所說,“古典時代的寫作破裂了,從福樓拜到我們所處的時代,整個文學都變成了一種語言的問題。而福樓拜也成為了古典文學與現代文學的分水嶺。巴特所說的語言,主要是指其用法的考究與精準,而關鍵字就是“精準”,包括福樓拜對於人物和事件描寫上的精確以及對所使用的語言上的精確。描寫的精確上面已經提及,這裡不再贅述;而福樓拜對於語言精確的要求,有些近乎於“瘋狂”。這種“精確”的寫作風格從撰寫《包法利夫人》時期便已經開始,而到了《布瓦爾和佩庫歇》已經達到“極致”福樓拜在長達10年的寫作期間閱讀的1500本書就是例證:兩個文書所做的所有關於物理、化學、生物、醫學、考古的實驗及發表的言論,作者都有認真地查閱相關書籍、記錄下所涉及的辭彙,以便達到“精準”。福樓拜在用詞和描寫上的精確,與新小說反對傳統的創作方式、對物的世界進行純客觀的描寫如出一轍。

福樓拜文學作品中的主題思想之二:自然主義。

19世紀的法國作家福樓拜,他是從現實主義過渡到自然主義的關鍵人物。因此,中外學界在論及福樓拜的文藝思想時,往往在自然主義和現實主義之間猶疑和徘徊。福樓拜客觀公正的藝術追求,一定的實證精神與對人物的多方面、多層次的認識和描寫等,使他成為開啟自然主義思想先河的小說家,他同自然主義有著千絲萬縷的關聯,其文藝思想與創作實踐都明顯呈現出自然主義的特徵。自然主義作家和理論家左拉、莫泊桑等一致將他奉為老師,並把《包法利夫人》視為自然主義的開山之作。

一、中外學界對福樓拜與自然主義文藝思想關係的論述

國外學術界既把福樓拜劃歸為自然主義流派,又把他劃歸為現實主義流派,而更多時候則是把他納入自然主義的陣營。

福樓拜是真正的自然主義的先驅,這正是因為《包法利夫人》可能將永遠是自然主義的傑作。自然主義理論先驅左拉本人也把福樓拜看做是他自己的老師。左拉在《論小說》中表示:“居斯達夫·福樓拜是迄今運用描寫最有分寸的小說家。在他的作品裡,環境描寫保持在一種合理的平衡中:它並不淹沒人物,而幾乎總是僅限於決定人物。正是這一點,形成了《包法利夫人》和《情感教育》的巨大的力量。

二、福樓拜美學思想中的自然主義傾向

1857年《包法利夫人》發表後,法國大批評家聖伯夫寫了一篇批評,認為《包法利夫人》的面世讓大家懂得了什麼是現實主義。從此,福樓拜與現實主義便結下了不解之緣。

當別人把福樓拜看做現實主義的祭酒時,惹起了福樓拜本人極度的反感,他一再在其書簡里聲稱他與現實主義作家沒有來往。他說,他寫《包法利夫人》,就是由於他憎恨現實主義。

福樓拜強調他不屬於任何“主義”,因為他努力使自己不要成為任何流派,這實質是福樓拜為了讓他自己的作品創作不受限於任何一種思想的囿限,“為藝術而藝術”是他唯一的藝術宗旨,他有一個純藝術的理想,藝術是他的宗教。

福樓拜重視藝術語言的錘鍊。他說:“不論一個作家所要描寫的東西是什麼,只有一個名詞可供他使用,用一個動詞要使對象生動,一個形容詞要使對象的性質鮮明。因此就得用心去尋找,直至找到那一個名詞,那一個動詞和那一個形容詞。”他曾讓弟子莫泊桑終日觀察,就是為了尋求那恰到好處的唯一的一個文字,這即後人所謂的“一字說”。這種對語言文字的苛求與福樓拜嚴謹的、愛憎分明的性格有關,他十分痛恨資產階級性格的“半”。1853年8月,福樓拜寫信給高萊女士,“啊,我開始認識資產階級這片化石了,怎樣的半性格,怎樣的半意志,怎樣的半熱情。”他自己從不苟且,是即是,非即非,絕無所謂唯唯諾諾,或者許身理想,或者嘲罵現世;千萬不求折中,不求妥協,不和資產者一樣,凡事求個平庸。表現在文學語言的追求上,也是如此,一定要找到那能十分精當地表述思想的唯一的語言文字。他自己的作品語言精練、準確、鏗鏘有力,是法國文學史上的“模範散文”之作。

為使藝術的整體不受破壞,福樓拜極力主張作家在從事寫作的時候,自己不能在作品中出現,以免破壞了作品整體的性。他自己在創作時,就儘量用著作替自己說話,不準自己出現於作品當中。在《包法利夫人》問世以前,很少有小說不帶說書的口氣。唯有福樓拜是一個自覺的藝術家。這根源於福樓拜的純客觀的寫作態度與理想追求。正因為追求事物的公正客觀的描寫,他厭惡作家自己出頭露面:“藝術家在他的作品裡面,應該和上帝在創造裡面一樣,看不見,然而萬能;處處感到他的存在,然而看不見他”。無我格(impersonalité)便成為他品評作品的一個標準,或者說是他創作的一個原則。根據福樓拜藝術的見地,作者需要還給事物各自的本來面目來創作作品。小說家的態度,應該和科學家一樣,是客觀的。

在《包法利夫人》作品裡,讀者不會遇見“例外的事物”。在文本中,不是照相式的逼真逼肖,而是藝術的真實。在福樓拜創作《薩郎寶》之前,他專門前往小說發生的地點北非突尼西亞收集材料,其實就是進行實地考察。福樓拜追求客觀公正的寫作,他反對一部書具有結論,因為結論等於不結論。

福樓拜這種科學家似的、客觀的美學思想與他小時候的成長環境是密切相關的。由於父兄都是醫生,他家隔壁就是醫院的病房與解剖室,那裡面的情景,深深地刻入了他的記憶之中。他在回憶中說:市立醫院的解剖學教室正對著我們的花園。有多少次,同我妹妹,我爬上花架,懸在葡萄當中,好奇地望著羅列的屍身。太陽射在上面,屍首是光的,躺在床上,從他的傷口依然泌出血來;臉是可怕地皺縮著,眼睛睜開了。

很自然地,福樓拜經常看到的是與事物相對立的方面。加上他曾經得了腦系病,直到23歲福樓拜一直受到這奇怪的病魔的折磨。為了研究幾乎無法醫治的怪病,明白其中的所以然,福樓拜閱盡了他父親的藏書,即醫學、生理學等方面的書籍。因此,福樓拜在其創作中往往帶著冷漠後的客觀敘寫腐屍、活體的潰爛等。如他幾乎是用解剖學的方法來分析、描寫愛瑪。

福樓拜秉承他父親行醫的精神,厭惡籠統空洞的名詞。在《包法利夫人》文本里,福樓拜的父親“屬於畢莎建立的偉大外科學派”。福樓拜曾經一時沉湎他父親的藏書,不斷地溫習畢莎和卡巴尼斯(Cabanis)他們在生物學上運用知識的方法,對現象的分析,福樓拜幾乎全盤移來用於觀察他的事物。

福樓拜不但在文藝理念上堅守他自己的觀點,並且以其實際創作踐行著他的美學理想。福樓拜最大的文學成就是長篇小說《包法利夫人》。《包法利夫人》與《情感教育》、《聖安東的誘惑》成為福樓拜自然主義傾向的代表作。在這些作品中,福樓拜從生理學的角度去細緻描寫主人公生理方面的細微感受。如在《包法利夫人》中,當敘寫愛瑪第一次與羅道耳夫幽會時,小說是這樣描寫她的激動與忘乎所以的:

“她向自己重複:“我有了一個情人!一個情人!”她喜愛這個觀念,就像另有一個青春忽然光臨。她終於得到愛情的歡愉,她意想不到幸福的寒熱。她走進一種神怪的境界,這裡一切是熱情,酩酊,昏迷;一片淺碧的浩瀚環繞著她,感情的峰巔在她的思想下面熠熠作光,庸常的生存僅僅在這些峰巔的空當出現,遙遠,低衍,落在陰影裡面。”

三、福樓拜自然主義美學思想的現代性指向

從福樓拜的美學思想和創作實踐中可以看出,在文化觀念方面,他比司湯達和巴爾扎克更走向了現代。福樓拜是地主,他以不同的表達方式對地主階級對於資產階級的不滿進行了表達。福樓拜痛恨資產階級,認為資產階級是“一種獸,一點不了解人的靈魂”。福樓拜心目中的資產者不尊奉藝術,所以福樓拜從來不用鋼筆進行書寫,而用鵝毛筆進行藝術創作及書寫。站在基督教方面,福樓拜把人類分為三個時期:最早是異教,其後是基督教,如今輪到獸面教。他認為鋼筆與吸墨紙全是近代獸面教的產物。福樓拜憎恨資產階級對於人的壓抑,所以,他力圖通過作品探討在使人異化的近代現實社會裡“人”的無奈。

《情感教育》是第一個將小說帶出沉舊的形體,走上另一個方向——現代小說共同的方向。這慢慢地、穩穩地,替小說征服了一片新土地。福樓拜的小說在技巧上確實充滿了現代性的意味,尤其表現在對人的認識和追問上。

自歐洲文明發源以來,人們就在不停地試圖解釋什麼是“人”這一“斯芬克司之謎”,古希臘人把“認識你自己”的箴言鐫刻在太陽神阿波羅聖殿上。人對自我認識的迷惘,在19世紀自然科學長足發展的時代顯得更加困惑。在生產力的快速發展和發達的科技不斷使人異化的情形下,福樓拜在文學中執著地思考著現代社會中單向度的人的生存狀態,其《包法利夫人》和《情感教育》是最好的體現。李健吾說,“舊世界不許叛徒揭露它的面孔。但是,《包法利夫人》給現代小說打下了根基,叛徒勝利了。”

客觀公正的藝術追求、一定的實證精神與對人物的多方面、多層次的認識和描寫。福樓拜成為了開啟自然主義思想先河的小說家,左拉等把《包法利夫人》視為自然主義的開山之作,是符合文藝的實際的。可以說,在法國乃至整個歐洲文學史上,福樓拜是一位從傳統走向現代的作家。他的文藝思想,不好用一種單純的“主義”去概括和論定,既是因為福樓拜自己極力打破某種氣質的限制,更是因為他的文藝思想的純粹和他的作品極其豐富的內涵。

福樓拜與自然主義之間有著十分緊密的聯繫,他的文藝思想、文學作品有著明顯的自然主義的傾向,這是不容爭辯的事實。無論從哪個方面看,福樓拜作為自然主義的先驅者的角色都是不容置疑的。

藝術特色 福樓拜對現代小說審美趨向和藝術表現手法進行了逾時代、超意識的探索與追求。首先,在福樓拜筆下創作的故事人物始終是故事和情節的產物,在他的作品裡沒有貼上標籤臉譜的固定人物,也沒有為人物度量身定做的故事和環境,而更多的是從生活的原生態出發,來探討人物真實的內心世界。第二,福樓拜很少直接描寫人物的五官長相,他更注重對人物心理真實的挖掘與刻畫,這和現代派之一的“新小說”流派的藝術主張完全一致。第三,年輕時患過腦系疾病的福樓拜,開始涉及過去很少有人涉及的潛意識領域。他對夢境的揣摩描繪,對神話原型的借鑑利用,對無序的意識流動的追尋,啟迪了後來現代主義文學注重意識流動和潛意識挖掘的傾向。

從心理描寫看作品的現代性

福樓拜之所以舊吸引人們的注意力,關鍵在於他的藝術主張和文學創作的現代性。他是一個現實主義作家,他要真實客觀地再現社會生活,但是,他對真實的理解與把握卻和其他現實主義作家有著重要的區別。福樓拜所主張的真實是作家以完全客觀冷靜的態度對現實生活近於科學化的反映,作品中應該放棄作者自己的喜怒哀樂,讓故事和人物依照生活自身的邏輯自由發展,注重挖掘人物的心理真實,從而實現從“反映現實生活的鏡子”、“書記員”到高明的用手術刀解剖社會現實和人的內心世界的“精神醫生”的轉變。這種轉變正是各個現代主義文學流派所傾力追求的。

事與人的統一:從藝術典型到生活真實

從福樓拜的藝術主張看,他並不完全贊成做法國歷史的“書記員”。在福樓拜眼裡,“藝術家應該從地面吸取一切,好像一架吸水機,管子一直通到事物的臟腑,凡是人眼看不到的,藏在地下的,他全抽上地面,噴向太陽,呈現出光怪陸離的顏色。到了真實的時候,便是卑污也成為塵世的華嚴。他必須走進事物的靈魂,站在最廣泛的前面,然後他發現,唯其習慣於觀看奇形怪狀的東西,所謂怪物反而不是怪物,所謂英雄聖賢倒是怪物,一切只是例外、偶然、戲劇,不屬於我們正常的人性”。

走進事物的靈魂,真實就不再是人們眼睛所看到的外部真實,而是超現實的、形而上的真實。後來的現代主義文藝哲學大多認為客觀存在的世界並不是真實的,只有主觀心理感知的東西才是真實的,現代派作家所鐘情的正是這種超現實的“本體之真”、“自為存在”。當然,這並不是說,福樓拜是一個唯心主義的作家,相反,他所追求的並不僅是生活的表象真實,而是隱藏的表象背後的本質美,是人物面容後面的心理真實。

在福樓拜的作品中,可以看到法國社會風情畫,看到形形色色的各種時代人物,但讀者看到的更多的是心理性的、超現實的人的生存狀態。在真實的生活狀態背後,讀者可以看到具有象徵隱喻意義的超現實精神,可以找到隱含的神話形態。這些也許並不是福樓拜刻意的追求,但恰是這種不刻意,使他的作品渾然天成,耐人尋味,使他比此前的現實主義作家有了明顯區別,也和許多現代作家的刻意追求形成鮮明對比。福樓拜筆下的人物很少有成功者,他們大多以孤獨、幻想、追求、最後失敗而告終。出身醫生家庭和青年時期患病的經歷,大半輩子離群索居的隱居生活,使福樓拜對生命本質意義的追尋更具有悲劇意味。福樓拜曾經說過,長篇小說《包法利夫人》中的主人公——“愛瑪”就是他。而在愛瑪身上,體現出的正是刻在古希臘太陽神阿波羅聖殿上的箴言:認識你自己。和傳統現實主義單純社會批判理性的哲學基礎不同,這樣一種對生命的體驗和剖析,需要更加深刻的手術刀,需要更加符合生活、藝術規律的表現形式。

在福樓拜的作品中即沒有貼上標籤的固定的人物,也沒有為了這些人物而度身定做的故事和環境,更沒有明確的揭示或者直白的說明,所有的只是作家根據生活的原生態,從自己的本心出發,塑造出一種真實的幻象,並通過這個幻象來傳達自己對社會和生命的理解與思考。這種幻象比照相更加接近生活,更加能夠展現生活的豐富多彩,更加能夠揭示生活的本質真實,因此作品也就會更有生命力。正是因為福樓拜在創作中避免了過分追求典型化的傾向,他的作品、他所塑造的人物才能夠逐漸顯示出超現實、逾時代的本質真實,才能夠具有長久的生命力。

現代性特點

《情感教育》文本中鮮明的現代性特點在很大程度上反映了福樓拜本人的美學理想,並且預示了法國現代小說的誕生。本文試通過對該作品的剖析,揭示其特殊的現代性特質。

在福樓拜看來,藝術的目的就是美。福樓拜也注重表現真實。對他來說,一個動作、一種態度、一種顏色、一件衣服、一個語調、一種表達方式,都可能表現出真實感。他筆下的許多景物描寫都體現了羅蘭·巴特所說的“真實效應”。從福樓拜開始,作品中現實的“真相”開始變得不確定了,而這一特徵集中體現在《情感教育》這部作品中。它從故事結構、人物塑造和敘述技巧幾個方面都打破了傳統小說的規約。

《包法利夫人》的出版(1857年)在法國小說史上是一個重要的日期——一種新的小說結構出現了:福樓拜以一連串簡單的畫面和場景的寫作代替了巴爾扎克從

沃爾特·司各特 那裡借鑑過來的以情節發展為主的小說結構。

從敘述角度而言,隱藏的、無人稱和客觀的敘述者代替了無處不在、無所不知的敘述者。這些特點為小說開創了一個新紀元。

一、弱者的“真實”

從人物角度而言,福樓拜的作品中沒有巴爾扎克或斯湯達筆下的征服者和英雄。

《情感教育》展示的是一個平凡的夢想者平淡無奇的生活經歷。儘管弗雷德里克也羨慕上流社會,他常常去一位大銀行家做客,虛榮心還驅使他去追求銀行家的妻子。

福樓拜筆下的弗雷德里克不是英雄人物,甚至可以說是一個類似反英雄的人物。小說結尾時,主人公弗雷德里克和好友戴洛里耶對他們的一生做了這樣的總結:“兩人都虛度了年華。一個曾夢想愛情,另一個則夢想權力。”弗雷德里克這個人物反映了現代人的一種新的人生態度,一種具有懷疑特質的態度。他不再像於連一樣的英雄人物那么自信,而是對現實持懷疑的態度,也因此顯得更有血有肉,更貼近現實。為此對《情感教育》情有獨鐘的左拉對作品中人物的真情流露感動不已,覺得仿佛從中看到了自己的影子,並認為這部作品就像現實生活的縮影。

二、平淡的“真實”

福樓拜在1875年寫給喬治·桑的一封信中說,他“有意識要避開偶發性和戲劇性的東西,不要怪物,也不要英雄”。在同一封信中,他還宣稱:“‘我’把技巧性的細節、地域信息,總之,事物的歷史性和準確性看得非常次要。”

在《情感教育》文本中既沒有雨果筆下那種催人淚下的悲壯場面,也沒有巴爾扎克作品中那樣跌宕起伏的故事情節,甚至也沒有司湯達那樣細膩的心理分析。福樓拜的作品不再有明確、統一的故事情節,它打破了傳統小說的情節規律(起始、發展、高潮、結局)。因而要概括《情感教育》的故事情節並不容易。從這個意義上說,福樓拜確也是法國“現代”小說的鼻祖。

三、殘缺的“真實”

從福樓拜開始,敘述主體的權威性開始動搖了。他一反巴爾扎克和斯湯達讓敘述者在作品中頻頻介入的做法,儘量使敘述者在作品中消失。他甚至認為,一個小說家沒有權利對任何事情發表自己的個人見解。斯湯達常常闖入敘事,評判人物的言行,審視人物的內心,表明自己的愛憎,或以“我”的口吻直接與讀者對話;巴爾扎克更是頻頻地介入他的作品。福樓拜則相反,他的敘述無動於衷、冷靜、不露聲色。

對福樓拜來說,小說應該具有科學性,偉大的藝術家應該是科學的和客觀的。不要抒情,不要個人評判,作者的個性隱沒於作品之中。

然而,福樓拜的敘事創新主要還不是體現在敘述者的缺席上,而是對有限視角(內聚焦和外聚焦)和自由間接引語的運用上。這些技巧的運用也反映了作者對主觀定論的質疑。從他的書信當中常常會看到他對一切定論所持的懷疑態度。他認為,人不是上帝,人的認知力是有限的,對事物的判斷很難客觀無誤,尋求絕對真理的答案是枉然的:“輕浮、狹隘、自負、衝動的人在任何事情上總是想得到一個定論,任何一個偉大的天才都不做定論,任何一部偉大的作品都沒有定論,因為人類本身總是在行走,沒有結論。生活是個永恆的問題。”

在福樓拜之前,使用內聚焦的法國作家並不多。而在福樓拜的作品中,這種內聚焦敘事技巧的使用更為明顯和普遍。《情感教育》一開始不久,讀者就進入了主人公弗雷德里克的視線,從他的目光中看到塞納河兩岸的景物隨著輪船的前行漸漸遠去,直到阿爾努夫人的出現,這對弗雷德里克來說簡直就像是個夢:突然,他眼前仿佛出現了幻象。

人物爭議 福樓拜作為19世紀中葉法國偉大的小說家,其作品一直受到世界各國文學評論界的高度重視,關於他本人所屬文學流派的研究長久以來也是熱議的焦點。總體來講,對福樓拜文學選擇的界定主要集中在浪漫主義和現實主義兩大文學流派之中,但這兩者在福樓拜身上所體現的關係卻一直沒有定論。

文學評論界普遍認為,青年時期的福樓拜是一位充滿激情和追求異國情調的浪漫主義者,中年之後隨著社會變革及自身思想的成熟,他轉變為現實主義作家。如法國著名學者、百科辭典學家保羅·德·盧(Paul de Roux)把福樓拜比喻成連線浪漫主義和現實主義的“連字元”(trait d’union)或者說兩個流派的“交匯點”。他認為福樓拜早期的作品是浪漫的、抒情的。

費拉羅 (Thierry Ferraro)則更加明確地提出了浪漫主義和現實主義的分界線,他甚至將浪漫主義與現實主義對立起來,認為福樓拜是在完全放棄了浪漫主義的寫作手法後才轉向現實主義的;同時也認為福樓拜向現實主義的轉變是對浪漫主義的一種反抗和控訴。

福樓拜本人即不承認自己屬於浪漫主義也不認為自己是絕對的現實主義作家,他拒絕和任何一個文學流派有瓜葛,也反對人們在他的作品上貼上任何一個流派的標籤。他對自己的寫作風格做了這樣一個評述:“人們認為‘我’痴迷於真實的事物,但實際上‘我’憎惡它們;因為正是由於‘我’對現實主義的憎惡,‘我’才寫了(《包法利夫人》)這部小說。但是,‘我’也同樣憎惡愚弄我們的理想主義的假象。”這段話說明福樓拜同時具有浪漫和現實兩種特質,在這兩個互為矛盾體的文學流派中掙扎、徘徊。

人物評價 福樓拜在敘述方法上採用了“自由間接體”話語形式,他不露痕跡地頻繁變動各種敘述視點和敘述時態,從而模糊了敘述人語言與人物語言的差別,混淆了全聚焦敘述人的聲音和內聚焦人物的聲音。福樓拜絕頂巧妙地利用這種模稜兩可的狀態,使得他可以用別人的語言為他自己說話,既不完全受到牽連又不完全清白無辜。福樓拜是一個崇尚科學精神和客觀精神的解剖師和心理學家。

福樓拜寫作時就像在操作解剖刀。從他的手上,看得出來,就像個解剖師和生理學家。

他倡導“作家隱匿”的寫作原則。

福樓拜是法國19世紀最大的作家。

——

古爾蒙 (Gourmont、法國後期象徵主義詩壇的領袖)

福樓拜是法國19世紀後半期最大的小說家,在塞克瑞(Thackeray)去世之後,歐洲沒有一位能出其右。

——散慈玻瑞(Saintsbury)

福樓拜是左拉的一位自然主義兄弟。

福樓拜

福樓拜 居斯塔夫·福樓拜油畫像

居斯塔夫·福樓拜油畫像