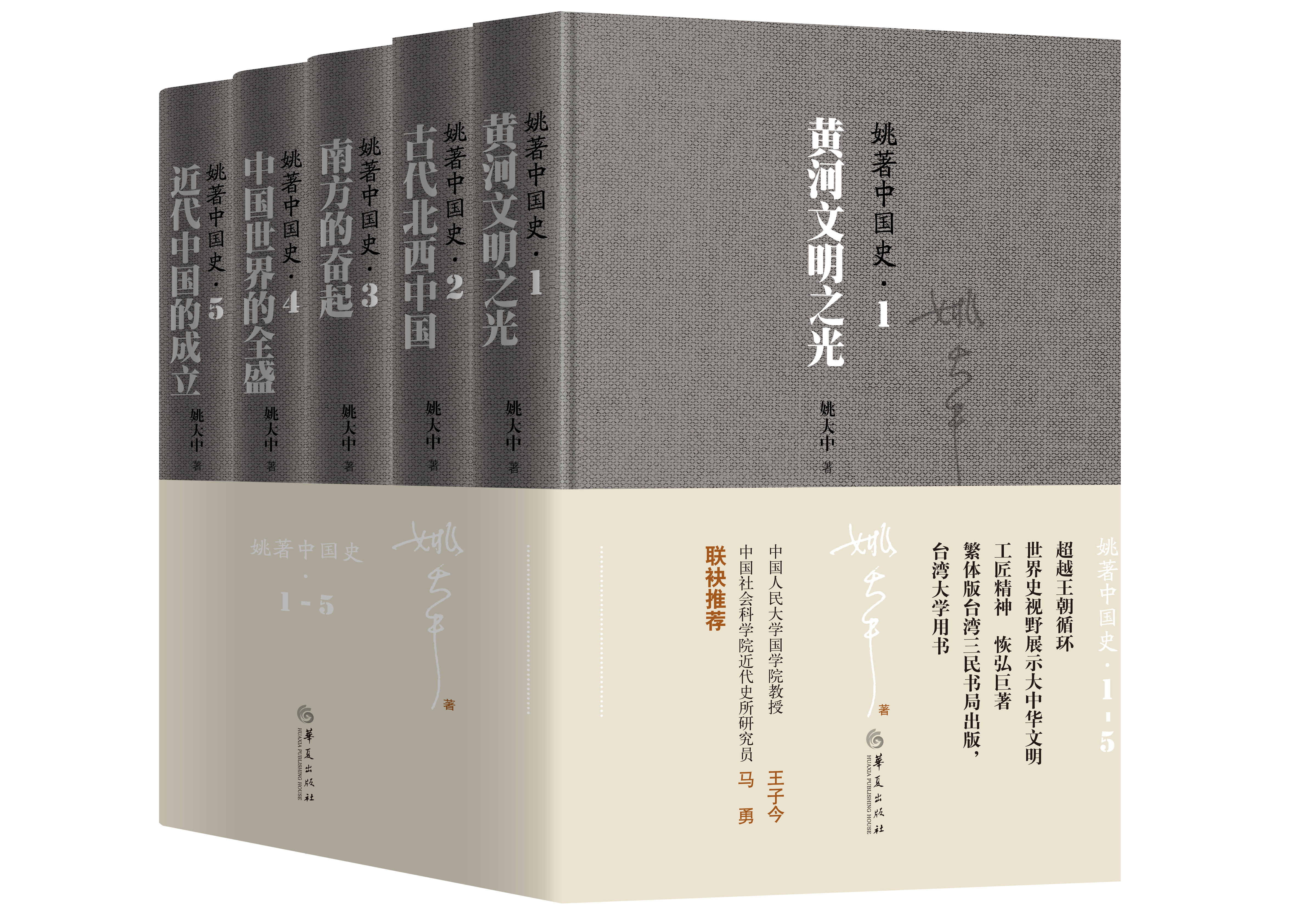

《姚著中國史》,是由台灣歷史學者姚大中先生創作,以全新的架構敘述了從遠古到清代的中國歷史。全書匯聚大陸、台灣、日本等地中國史研究成果,超越王朝循環體系,以世界史視野展示大中華文明。

基本介紹

- 書名:姚著中國史

- 作者:姚大中

- ISBN:12101236

- 類別:歷史

- 頁數:1983

- 定價:398.00

- 出版社:華夏出版社

- 出版時間:2017年1月

- 裝幀:精裝

- 開本:16開

《姚著中國史》是於2017年1月華夏出版社出版的一本圖書,作者是姚大中。姚大中,台灣東吳大學教授,早年畢業於中央大學法商學院政經系,後在日本大東文化大學政治經濟所專職研究中國古代史。

繁體版由台灣三民書局出版,被列入台灣大學參考叢書,首次在大陸推出簡體字本。

本書打破了經濟史、政治史、文化史、民族史的界線,以全新的架構敘述了從遠古到清代的中國歷史。作者具有罕見的理性概括能力,能從複雜的歷史表象中找出脈動的主線,透徹、清晰、具體;引用資料宏富,文筆古雅,帶有20世紀30年代錢穆《國史大綱》的敘事風格。

《姚著中國史》的“漢族中國主聲部”非常清晰,同時與之相配的其他“次級聲部”的聲音也相當豐富。它們大致可以按照地緣來劃分,除了作為主聲部的中原核心中國這一區域外,其他的次級聲部大致有以下幾種:西方聲部、東亞聲部、中國西部邊疆聲部、南海聲部,所有這些主次聲部都有自己的聲音。

全書共五卷:

《黃河文明之光》爬梳了中國文明的起源,剖析了中華早期帝國秦漢的勃興與崩解;

《古代北西中國》全景透視了“遊牧中國”和“農業中國”的競爭、共生與融合;

《南方的奮起》描繪了歷史的曲線——正統朝代南移與北方民族大融合,熔煉、孕育著一個新帝國;

《中國世界的全盛》詮釋了隋唐帝國確立中國在東亞秩序的軸心地位的歷程;

《近代中國的成立》展示了宋以後中華民族諸成員全部登上舞台的場景,及中國的重新整合。

鳳凰主筆張弘認為,台灣東吳大學歷史系教授姚大中的《姚著中國史》(全五卷,華夏出版社)是一部超越漢族中心主義的中國通史。《姚著中國史》顯示出作者學術創新的勇氣。作者對大一統的偏愛,超越漢族中心主義的立場,顯示出文化和情感上的民族主義。與錢穆相比,作者更為理性和冷靜。我相信,這種健康的情感背後,浸潤著作者對於中華文明的摯愛,它體現著一個知識人的社會關懷。

知名評論家解璽璋、李禮在新浪讀書推介:台灣歷史學者姚大中所著中國史五冊,首次在大陸的簡體字本。本書的一大特色是別開風氣,獨具一格。去除了經濟史、政治史等研究的牢籠之界,於民族、邊疆史著力頗多。文字古雅,尤能在大歷史中突出傳統文化緊要之處的細節,如論語的成書,魏晉的清談等。值得一提的是,作者雖在字裡行間充滿對本國傳統與文化的尊敬或自豪,不過卻在最後提醒人們:“中國歷史是偉大的,但沒落的世家子而盡緬懷昔日榮華,表示的惟是懦弱。知恥庶近乎勇。忘懷歷史的民族注定滅亡,顧影自憐或自怨自艾,又或只會自打嘴巴,同樣為沒出息”。

目錄

第一卷《黃河文明之光》

【黃河文明的誕生與展開】

中國文明的光源

人類的發生·文明的始源

北京原人/河套人/山頂洞人/札賚人

黃河—中國文明的中核

黃河文明的廣域性

傳說與歷史

古代中國的成立

中國歷史之曙光——夏朝

殷朝國家與其都市文明

卜辭的世界——信仰/曆法/產業/社會

周革殷命與封建制

禮樂文化

時代的躍動——紀元前八至前三世紀

從都市國家到領土國家(春秋)

光與熱的大奔放期

中央集權制萌芽與中國“國際” 統合的準備期(戰國)

漢族的誕生

百家爭鳴——中國思想史的黃金時代

【漢族中國統一後的中國世界】

秦漢大世紀

統一朝代的偉大繼承

四百年漢朝盛衰

紀元前二百至後二百年間的科學與技術

漢朝人的生活·流行

思想·學問與獨尊期儒家

漢朝社會·經濟層面剖析——鄉里與豪族

東洋—中國文明圈形成

南方的改造:百越/南蠻/西南夷

東方的黎明:東夷

主要參考書

【黃河文明的誕生與展開】

中國文明的光源

人類的發生·文明的始源

北京原人/河套人/山頂洞人/札賚人

黃河—中國文明的中核

黃河文明的廣域性

傳說與歷史

古代中國的成立

中國歷史之曙光——夏朝

殷朝國家與其都市文明

卜辭的世界——信仰/曆法/產業/社會

周革殷命與封建制

禮樂文化

時代的躍動——紀元前八至前三世紀

從都市國家到領土國家(春秋)

光與熱的大奔放期

中央集權制萌芽與中國“國際” 統合的準備期(戰國)

漢族的誕生

百家爭鳴——中國思想史的黃金時代

【漢族中國統一後的中國世界】

秦漢大世紀

統一朝代的偉大繼承

四百年漢朝盛衰

紀元前二百至後二百年間的科學與技術

漢朝人的生活·流行

思想·學問與獨尊期儒家

漢朝社會·經濟層面剖析——鄉里與豪族

東洋—中國文明圈形成

南方的改造:百越/南蠻/西南夷

東方的黎明:東夷

主要參考書

第二卷《古代北西中國》

內容簡介:

本書分兩個線索來解明古代北西中國自身的社會、經濟、政治、文化諸形態,以及與漢族間的交涉和文化交流,實為一部古代蒙古、新疆史。

目錄:

【北方遊牧勢力的衝擊】

草原遊牧社會與其獨立文化的形成

遊牧民族大躍動的歷史意義

草原經濟·遊牧文化的特質

騎馬·遊牧民族的起源

北亞細亞青銅器時代與“胡人”

歐亞大陸遊牧文化圈連鎖

中國歷史演進的雙軌性

長城內外的對立

兩個世界的分隔標誌

長城的最初性格——國境線

漢朝攻勢長城與後代防禦長城

遊牧主動與其外向性

與耕地相斥的草原歷史路線

匈奴—北亞細亞大風暴

匈奴雄長的世界意義與其漢族依附性

北亞細亞最早的統一

婚姻·軍事·經濟·精神生活

遊牧封建與單于繼承法

匈奴聯盟中的漢人集團

戰爭與和平

巨大遊牧壓力下的漢朝和親政策

由和到戰十年間九次大遠征

從漠南無王庭到匈奴降伏

和平波折與北匈奴西遷

南匈奴進入長城後的質變

東胡·西羌·前期突厥諸民族

四至六世紀間新漢族誕生與草原新形勢

東胡·烏桓·鮮卑

從鮮卑遊牧帝國到投入長城後的北魏

戎、羌、氐、月氏

後漢政治痼疾——西羌問題

草原“朝代”嬗代中的柔然

丁零·高車·鐵勒·突厥

【漢族中國以西的世界】

認識古代“西方”

二千年前漢族世界眼光的擴大

貴霜—大月氏與嚈噠

中亞細亞古代歷史的基本認識

中國史料與所指“西域”範圍

新疆與河西走廊

沃洲地理櫥窗與人種博覽會

經濟繁榮面下“新疆”政治的向上

“新疆”歷史命運

河西走廊—吐魯番盆地

從“通西域”到“西域經營”

中國西方事業起點的“鑿空”

漢朝的“新疆”—中亞細亞征服

區域性共同防衛與都護統制體系

“三通三絕”的後漢西域支配

長史統治與高昌國成立意義

考古—古代學上的“新疆”

歷史壯觀復原與敦煌學

漢朝西長城制度

埋沒沙中的鄯善王國

南北道古代史閉幕

東—西方文化、商品交流的早期形態

中國對西方關係從混沌到開朗

外國通商·外國商人

世界性絲貿易與國際交通

古代世界東—西大動脈“絲道”

古代西方的“中國”認識

中國容納外來文化的源泉與內容

中國文化傳播西方

第三卷《南方的奮起》

內容簡介:

自二世紀末到六世紀末的漢族中國四百年大分裂時期,中國在動盪紛亂之下的面貌並非全是破壞的,歷史意義也非全是消極的,其間各存在其積極的一面。在積極的方面,即是迎接統一再現的準備諸分野,以及充滿了新生命、新活力的新漢族孕育,江南文化的發達,與中國—東亞文明圈的堅實奠定。

目錄:

歷史曲線兩次高峰間的低潮

漢朝崩壞與分裂局面的持續

外戚、宦官、黨人

黃巾之亂與所開啟的英雄時代

分而合·合而分

五胡十六國連鎖反應建國運動

南方切離近三個世紀的南、北均衡形勢

大分裂末期新時代的孕育

二至六世紀社會·經濟問題總決算

古代鄉制破壞後世族中心社會的成立與式微

世族門閥的歷史評價

大流亡潮期間的戶口問題

江南·南方開發與地方行政體系推移

分裂期產業·流通諸面貌

交通都市商稅貨幣

土地國有制從試驗到完成

農村社會生產秩序大變革與租稅制度再編定

四百年轉型過渡期文化

六朝文化根源的老莊思想與“清談”

文學、藝術與相關聯的學問

史地學、科學與技術

地下史料所見魏晉南北朝人的生活形態與風俗

宗教與宗教思想史展開

道教的起源與誕生

佛教傳入中國固定化的輪廓

佛理·譯經·中國佛教教義

佛教藝術與南北朝造像運動

樂浪時代結束前後遠東新態勢

高句麗的從中國史轉移入韓國史

朝鮮半島三國的南北朝文化浸潤

魏志倭人傳·宋書倭國傳。

大和國家的形成與歸化人

第四卷《中國世界的全盛》

內容簡介:

漢族形成的充沛活力,帶動了中國模式政治、文化為基底的東亞“中國世界”,自漢朝的時代塑定胚型。新漢族於隋唐時代再形成,又培育、提攜“中國世界”成員,共同內耀博大而絢爛的中國文明之光。隋唐世界大帝國成立的意義,初非只中國史上的偉大朝代而已,也是關係東亞史全體的。這是本書敘述的主軸。

目錄:

世界帝國的榮光

隋唐新漢族·大統一成立

從“貞觀之治”到“開元之治”

“天可汗”國際秩序軸心

國家規模的超越·政治平等的復活

社會關係與均田法施行實況

大運河與產業·經濟發展

開放性的生活、思想與文化

大唐的榮華

條條大道通長安

外來宗教與佛教思想的百花齊放

學問、科學與文學平民化

有容乃大·東西吞吐(一)天竺·大食·新羅

有容乃大·東西吞吐(二)日本

中天之日換入斜陽期

盛唐明暗面——八世紀前半

盛世傾斜起點的安史之亂

均田制墮壞期的變貌——八世紀後半

藩鎮/宦官/朋黨

九世紀社會·經濟新境界

巨大帝國崩裂的震力與轉運期開創

黃巢之亂前後的唐朝五十年暮運

新時代誕生的陣痛期——五代十國

八至十世紀的東方世界

第五卷《近代中國的成立》

內容簡介:

十世紀中國,是個歷史的大轉捩時代。因此,橫的方面,漢族朝代與征服朝代並行或交替存立;縱的方面,近代社會以宋朝建立為標誌而設定。

歐洲曾經歷漫長的中世時代,但短短約三個世紀的近代歐洲,十八世紀後半以來便以產業革命成功,快速轉換現代社會。中國領先歐洲快速通過中世時代,近代中國的歷史分期,時間卻停滯十個世紀,清朝之末,才在痛苦的、被迫的形勢下勉強向現代化舉步。

本書便以如上諸課題為中心,說明“什麼”以及探討其“為什麼”。

目錄:

【中華民族大舞台全成員登場】

亞洲內陸世界霸權推移

北亞細亞突厥巨潮

蒼狼的子孫——文字的後期遊牧國家

突厥時代最後榮光

回紇與遊牧社會文明化

中亞細亞突厥化

大西南地區民族運動

吐谷渾三百五十年

吐蕃興衰

西藏佛教與喇嘛法王支配

雲南五個世紀獨立時代——南詔、大理

模寫漢族中國兩範本

“海東盛國”渤海

西夏“君子”

征服朝代成立

契丹·遼朝——二元支配體制的創始

女真·金朝——中原化快速變容者

世界史的最大征服

從蒙古帝國到大元帝國

元朝身份制社會與蒙古至上主義

東西交通·文化交流最盛期

北元以來草原封建制的成熟

十七世紀後的清朝蒙古

【漢族中國的近代化】

絕對主義的時代

宋朝歷史的近代要素

外侮最劇的漢族朝代

文治主義與君主專制絕對化

科舉·學校·士大夫

漢族光輝的明暗

南方優位下的社會·經濟

諸產業的分化開發

財政與社會結構再調整

商品·貨幣經濟時代的都市

新文化的展開

士人·庶民文化結合

理學——儒家思想再出發

宗教思想·學問的進展與停滯

高峰科學·技術的終頁

主要參考書

前言

歷史,今日已系人文科學諸分野的共同基礎。

我終覺得,傳統中國歷史的敘述方法與解明方式,對上項需要,尚存有其可待補充處——

其一,中國今日的人與地,須包含東北、蒙古、新疆、西藏,則其記錄,應該突破傳統“東部十八省”的漢族中國範疇。深一層說,中國在世界非為孤立,應該從敘述空間適度再擴大。傳統的歷史現象說明,於時間上是懸空的,應該拉下到今日人的立場!傳統歷史偏向於政治史的敘述,但人類活動非限於政治層面,則同時也應該注視當時人的社會、經濟生活。還有,今日發達的考古學,應該可以加以利用,以改變傳統專憑文獻資料的習慣。同樣,社會學、地理學等諸學問,又何妨與歷史學結合,對歷史解明,應該只有幫助,而不致拒斥。

其二,研究中國歷史,今日已非限中國人自身。本國人筆下的本國史,容易主觀而作身在其“內”的環顧,觀察自有所局限。外國人置身事外,自上鳥瞰的客觀性系其長處,但究竟非中國人,透視深度不夠或只見屋頂未及屋內,又或存在先入為主偏見時,便非只遺憾而已。於適切今日時代的歷史觀點之下,調和中外雙方的治學方法與態度,又非不可能辦到。

基於如上兩項構想,乃有這套中國史的撰寫。每冊分則各自獨立,合則成套。

走一個新的方向,自不能必其成功與正確。然而,我的動機,原正不過“只開風氣”。

後語

常言道,歷史是一面鏡子。然而,如果鏡面模糊或破碎,反映的已是不明顯或不周全的我;如果任令厚積塵埃不加拭抹,便任何面貌都不能反映;再如果鏡面乃是變形的哈哈鏡,則尤系歪曲歷史。

於此,如下立場須得站穩:

第一,歷史的立腳點是今日,須以今日立場說明歷史(什麼?)與解釋歷史(為什麼?)換言之,今日為樞紐而回顧過去,展望未來,否則歷史懸空的,不切實際的——有現實的我,才反映鏡中的我。

第二,相對方面,不能以今日基準批判歷史,或以今日教條規範歷史,否則將全無是處。時代永遠在進步,過去畢竟非由今日複製,今日也必不能比擬未來——現實的我,究與鏡中的我有別。

人不能十全十美為眾所周知,事也兼具其正面、負面因子,歷史事件與措置必有需要才存立。只是,任何主義不隨時代修正,定必僵化;任何良法美意不能適應時潮,抑且阻擋時潮,定必被淘汰或倒轉形成反動。人類歷史之初,如無階級成立,由胼手胝足的勞力者飼養坐享其成的勞心者,文明決無由提升。科舉以鑽八股死胡同終幕,揭幕時卻是敞開平民參與政治大門的高姿態,象徵開明與前進。幫會是近代史一大社會力量,不能以今日已代表罪惡與黑暗而抹殺其歷史貢獻,反過來說,也不能因之曲予原宥而任憑存在,倒退回舊日道路。同一事件的“是”與“非”,必須分別辨明與衡量,混淆與偏頗都是不公平的,猶如鏡面的被污損或扭曲,不論有意或無意。

中國歷史是偉大的,但沒落的世家子而盡緬懷昔日榮華,表示的惟是懦弱。知恥庶近乎勇。忘懷歷史的民族注定滅亡,顧影自憐或自怨自艾,又或只會自打嘴巴,同樣為沒出息。這又是後語的贅言。

書摘

漢族的誕生

紀元前八世紀前半以來的春秋戰國約五個世紀間,中國國家、社會自漸變而突變,積量變為質變。此期間生產關係巨幅調整,政治體制集中化,都市中自由市民成長,交通四通八達,貨幣並行流通各國,大商賈的對象已非一地而系“中國”全體,工業者也著眼“中國”共通的市場而生產,學者、遊說者、俠客活動的社會超越了國界,南與北僅有方言之別而文字均相互通,此皆指向統一的大道。同堪注目,“事”與“人”相結合,今日中國主要部的習稱所謂“中國本部”,歷史上漢族“中國”組合者的漢族,其成形與誕生,正與“中國”地域的統一進程相當。

漢族自非從天而降,如何而“來”的答案,又正與春秋戰國五百年間社會、經濟大變革,以及國家併合、國土開拓、民族播遷諸因素,息息相關。

基礎性的了解,系屆至春秋時代“中國”域內民族分布狀況。於此,留存迄今的史料記錄頗多,如下都可舉證——

及(周)平王之末,周遂陵遲,戎逼諸夏,自隴山以東,及乎伊、洛,往往有戎。於是渭首有狄、邽、冀之戎,涇北有義渠之戎,洛川有大荔之戎,渭南有驪戎,伊、洛間有楊拒、泉皋之戎,潁首以西有蠻氏之戎。(《後漢書》西羌傳)

當春秋時,義渠、大荔,居秦晉之域;陸渾、陰戎處伊洛之間;鄋瞞之屬害及濟東,侵入齊宋,陵虐邢衛,南夷與北狄交侵中國不絕若線。(《晉書》江統傳錄《徙戎論》)

屆至春秋史劇上演,周朝領域內,包括周初所封建諸殖民國家的各“國”住民,原始的、進步的各種經濟方式與生活習慣,差異仍大。雖然其中標準“中國”,亦即以城郭定居為標誌,代表精深灌溉農業集團的“五分之一”比例,估計為嫌保守,此其一。其二,“蠻”“夷”“戎”“狄”稱謂,其時為立於“中國”文化、經濟基準而互相區別的不同生活類型集團,“中國”自身,又至春秋時代仍是依於地域而別的晉人、衛人、齊人之稱,反倒無統一稱謂,而為單純的政治區分。

區別人類集團乃政治意識,區別基準最早原系惟一依憑政治,從歷史時代之始的殷朝文字資料可發現,都超脫血緣氏族意識而依地域性的部族別,名之為羌人、周人或鬼方、人方。農業生產力不斷向上,技術進步的農耕集團與周圍不同經濟類型人類間,社會生活形態歧異明顯發生,文化差別的感覺敏銳化,固有政治區分之外,文化、經濟基準的“戎”“狄”意識乃因而強烈萌生。其時,歷史區劃已系周朝封建國家的時代。

大變化自洪邁所記述的時代展開,天子權威失墜,封建秩序約束力解紐,封建制國際和平均衡局面崩壞期的紀元前八世紀以後,也是經濟上大發展的時代,農業愈進步,土地需求愈熾熱,國家兼併現象加大乃為不可避免。春秋政治中軸五霸與十二諸侯全以由進步農業為基盤的高文明支持,而形成春秋時代國家數字急劇減少的磁心。激化了的滅國形態,一方面系農耕國家自身間基於更有利的共同利益,而鑄定其最高發展與最終結局必須合併的方向,結合彼此的土地與人口;另一方面,向原在“中國”域內和平共存,卻非“中國”式生活諸集團的國家,展開無情戰爭。紀元前七世紀前半齊桓公“尊王攘夷”乃萬古流芳的一大歷史盛事。攘夷,非常明顯便是驅逐夷狄,自此堂皇大纛矗起,轟轟烈烈的列強霸業,等於向夷狄發出了總攻擊令,攘夷運動蔚為滅國運動主流而相與合一。以迄春秋之末的兩個世紀間,“中國”地理範疇完成農業經濟齊一標準的淨化,戰國時代,放眼七雄便已系清一色相同文化、經濟的地與人。

進步農耕諸集團以“攘夷”共同行動,而與夷狄尖銳兩分對立期間,彼—我自覺的激發,而有由最早典型農耕部族“夏”引申的“諸夏”意識突破。《論語》中孔子名言:“夷狄之有君,不如諸夏之亡也”(八佾篇),可指示兩個對比名詞被廣泛套用,“諸”明示了複數,正是生活方式共通立於孔子所慨嘆“微管仲,吾其被髮左衽矣”(憲問篇)的境界,而生活場所(國家)又相分割的時代狀態反映。

“諸夏”構成,純粹依循“農耕”基準為特堪重視的特質,質言之,是文化的而非血統的。夏(周)人、殷人同系高文明農業民族,而於文字資料中非同一血統,考古人類學的史前人骨計測,各時代、各地域出土記錄也頗歧異,但卻於歷史推移歷程中均相認同,其開朗性便是農耕諸集團匯成廣大“諸夏”的強大合力。相對而言,清朝姚彥渠《春秋會要》世系卷除周朝王室外,錄有一百七十六國,其中四裔類“犬戎”“驪戎”“鮮虞”均明記姬姓,與周族為同血統,文化形態卻互殊。“鮮虞”又記其系“白狄別種”,則白狄可能也與周族存在血緣關係。而類此,於攘夷運動中都已是戰爭對象。“諸夏”農耕環境統一運動值得注意的另一面是,農業知識與技術愈向上,人口愈多,結合的需求愈大,防洪設施、人工運河以及灌溉工事網興築,在在依賴大量勞動力,所以,鬥爭動機原非定須排斥夷狄不可,增加土地的同時,也希望增加人口,逼迫被征服者合作,轉變其固有經濟與生活方式,毋寧更為有利,除非夷狄拒絕放棄傳統,才斷然加以消滅或驅逐。惟其如此,“諸夏”攘夷運動下的夷狄,並非全數向“中國”域外大退卻,被吸收入“諸夏”圈的亦絕非少。戰國七雄以外諸國之一,鮮虞後身的中山國便於其時以“諸夏”化著名,“諸夏”堅持文化準則,而非以血統為要件以區別夷狄,此又系例證。

於此,已可明晰獲得如下結論——

春秋後期,中國全域一致的惟一民族,實質已漸形成,只是依於列國分立的形勢而以“諸夏”通稱。待攘夷成功,四夷的蠻、夷、戎、狄於“中國”已全不存在,“諸夏”名詞隨之退隱,戰國時代反而未被強調。相對來說,四夷意識也自其時修正,由“中國”域內移向“中國”域外而賦予方位之別,但是區別於“中國人”的基準,所重視仍是生活風習而非血統,如“東方曰夷,被發文身,有不火食者矣;南方曰蠻,雕題交趾,有不火食者矣;西方曰戎,被發衣皮,有不火食者矣;北方曰狄,衣羽皮穴居,有不火食者矣”。(《禮記》王制篇)

間隔兩個多世紀,秦朝統合中國又過渡到漢朝,偉大的單一民族與偉大的單一中國合一時,正值北亞細亞遊牧大風暴威力最猛烈之際,農耕—遊牧抗爭推向前所未有的高峰,前此諸夏—夷狄局面,卻已轉變為“中國”內—外對立態勢,“中國”民族自覺再度高揚,一個驕傲的民族名詞“漢族”,終隨“漢”的朝代名正式成立,而於歷史散發其恆久的光輝。

所以,二千年中國歷史主宰的漢族之名,系紀元前三世紀末而得,漢族實體的誕生則須早過至少二百年,在約略紀元前第六或第五世紀。於構成漢族的意義上,前此存在的諸組合成員,或者說,前漢族諸集團,例是“諸夏”,此其一。其二,前漢族諸集團均具揚棄狹隘血統觀念的明朗開放性,漢族誕生便秉此特質,漢族形成之後,恢宏豁達的開放性繼續未變。“中國”以外異民族,自漢朝以來一波又一波被鼓勵、歡迎與吸引加入漢族範疇,漢族自身也以不斷新陳代謝而得新血統、新成分的補充,而保持充沛的活力、旺盛的生命力,以及日新又新的創造力。以漢、唐雄偉的世界性大帝國建立為頂點,近代世界成立以前,漢族幾乎已系世界文明進步史上最高智慧與最大貢獻的淵藪。歷史上的漢族向以“民族大熔爐”聞名,其中國史與世界史的榮譽,正基於前漢族時代便已賦有的開朗與開放特性。

長城的最初性格— — —國境線

長城工程的艱巨為可想而知,問題是:為什麼要興築這道城牆?對於這個問題, 很多人都會提出公式化的一個答案:“秦始皇造長城以防胡。”外國學者的看法也相同, 他們接受了古代羅馬人為防禦北方蠻族而自紀元八三年以後, 陸續建築從梅因茲 沿萊茵河至多瑙河上游的長城系統,而以中國大長城與之相比擬。

然而,這個答案與中外學者的另一個共同的問題: 長 城 非 秦 始 皇 所“ 造”,不過他在統一中國之後,以戰國北方諸國原已分段建築的城牆連貫起來而已。 長城既非秦朝始建, 則長城作用如解釋為防胡, 時間上也應往前溯向分段建築的戰國, 而非秦朝。

戰國列國間普遍流行系列性築城運動, 系在紀元前四世紀前後, 當時這項運動的突然興起, 各國都顯得特別熱心, 而且時間上也正隨著北方胡人開始出現之後。 但是, 胡人出現地區限於北方, 戰國時代的築城運動, 卻須注意非北方漢族國家特有地方現象, 此其一; 其二, 北方國家且非率先領導, 反而還是追隨了內地國家才築城。

在如上情形之下, 只有一種解釋為合理, 便是說: 長城系戰國列國出於相互間對抗需要而構築的大規模防禦工事。 這些防禦工事存在於北方的, 對象便非漢族國家而轉向為胡人。 依此了解, 可明了當初建築長城, 本質上並不含有偏重防胡的意義。 而且恰恰相反, 長城還是漢族自身間基於相互對抗需要的產物。

北方長城較內地長城開始構築年代要晚到一個世紀之久的事實, 史學界往往容易忽略, 事實上, 這卻是交代史實的關鍵, 至少說明了當時漢族眼中的敵人, 主要還是漢人自己。 儘管早在紀元前五世紀北方已有足使漢人驚訝的胡人出現, 也逼迫漢人放棄一部分傳統文化而非學習胡化不可。 但是, 胡人壓迫的危機, 卻未令漢人恐懼到必須建築一道堅固防禦工事抗拒的程度, 相反, 這個時期所見的胡漢鬥爭, 胡人侵略漢人, 還不如漢人侵略胡人嚴重, “ 胡化” 最熱心的趙國, 大將李牧便曾製造一次戰役殺戮胡人騎兵十餘萬人的慘烈場面,北方諸國於戰國後半期開拓的新領土, 也全奪自北方胡人。 趙國取得陰山—黃河間走廊地帶的 “ 北河” 之地, 以後於秦國進行 “ 中國” 統一戰爭期間雖回復胡人支配, 但待統一成功而秦朝大帝國建立時, 這一地區不但立即再被收復, 更在卓越軍事家蒙恬指揮之下, 連同奪取了胡人發源地的整個鄂爾多斯或當時所謂 “ 河南” 與今日的河套。 這種漢族對胡人當時壓倒性的軍事攻擊力,乃是必須注意的事實之一。

之二, 又須注意北方列國北長城的興築, 都是合併奪自胡人新領土的直接後果。

北方長城, 作用自始非只消極面的防禦, 而另有其更主要的積極原因才興建。這個原因,須從長城為什麼構成為北方新領土, 以及新領土為什麼開闢和為什麼建設而得知。 那便是漢族勢力繼續膨脹之下, 漢式農耕環境擴大與淨化趨向的再延長。 漢族從遊牧胡人手中奪取土地, 是為了這片土地適合於農耕, 這片土地既加入農耕中國, 便拒絕胡人再予遊牧化, 拒絕部分必須有個標誌, 這個標誌, 便是長城。 長城在一系列建設新領土措置中擔當的任務, 也即在此, 而代表了漢族巨大的壓制和嚇阻力量,一種向胡人警告止步的指示。

換言之, 站在漢族片面與主觀立場, 用人力劃出與強制對方接受的一道漢胡國界或國境線, 而非純粹的國防工事或國防線。 國境線雖非不能兼為國防線, 長城的本身也不可否認必帶軍事色彩, 但至少當時長城的要塞性國防線意義, 已隱蔽在國境線性格背後。 前引 《 史記》 匈奴列傳兩見 “ 拒胡” 字句, “ 拒胡”( 拒絕胡人) 迥非後世所謂 “ 防胡” “ 御胡” 的示弱性可比擬, 這是個充滿了驕傲與自尊的字樣, 與秦始皇本紀中 “ 斥” “ 逐” 相呼應。 最初的長城, 便這樣拒絕和阻斷了胡人

——軍事的, 也是政治的。長城國境線性格, 戰國時代後半列國分段建築的北方長城已經具備, 到秦朝漢族大帝國建立而愈突出與明朗。

秦朝是中國歷史上革命、 毅力、 效率和進取的代表性朝代之一, 也是充分表現漢族誕生期勃發朝氣的偉大時代, 非常重視國境觀念, 是其特徵。 秦始皇五次巡行全國, 刻石謳歌皇帝豐功偉業時, 國界四至往往陪伴鐫以明文, 如:“ 皇帝之往, 存定四極” , 以及 “ 六合之內, 皇帝之土。 西涉流沙, 南盡北戶,東有東海, 北過大夏” 。 意思是說: 一統的完成, 國家東、 南、 西、 北四個方向, 都已到達了 “ 極” 。 四極之中, 兩個方向有海洋作為自然界限, 另兩個方向, 便以長城— — ——人為的國界線為界。秦朝大長城, 這條略呈弧形而劃定當時漢族意識中 “ 中國” 與 “ 非中國”界限的大工程, 主持者便是蒙恬, 他是攻占鄂爾多斯草原的最高統帥, 以及郡縣與移民政策的執行人。

雄偉的秦朝大長城, 乃是漢族人定勝天的戰鬥精神結晶, 憑雙手與決心,創造並達成了 “ 極” 的構想。 大長城的所以為 “ 極” , 正因為國界恰恰符合自然地理。 從大體而言, 漢式農耕事業已到達很難利用的真正草原為止。 長城以外, 斷然放棄, 長城以內, 便是被圈定可供農業發展的所有土地, 這些土地,秦始皇和他的政治家們確認必須統一划歸 “ 中國” 。 全面隔斷草原—耕地的萬里長城, 也便代表了農業漢族最大限度利用空間的界線。

後代人所以相信秦朝長城防胡, 最大原因可能受了見到如今日真正 “ 防胡” 作用的長城影響。 事實上, 古今長城, 不但位置不同, 性格也在變遷。長城防胡這一答案, 如果用來說明後代長城的效用, 可謂正確, 但如用以解釋長城的起源, 以及建築長城最初的用意, 那便不恰當了。 換言之, 長城 “ 防胡” 的作用是以後才轉變而成的, 當初並非如此— — —秦朝與秦朝以前不是,漢朝也不是。

長城何時成為一道如今所見似全然防禦性質的工事? 答案是至四世紀末南北朝形成前夕、 北魏建國時才有跡象。 距離二世紀末漢朝統治開始崩潰, 中間相隔整整兩百年。

這中間兩百年是中國歷史上少見的長時間大分裂和大動亂時代。 一世紀以後, 因漢朝對匈奴鬥爭獲得全面性勝利, 而後漢—魏—晉政府採取了長城開放政策, 允許服從與願意接受保護的遊牧民族移居到長城以內。 這個事實使長城原系代表國境而非後此心目中的國防線的觀點更獲得支持, 否則, 開放長城,引進外人來到國防工事背後, 將無法解釋其理由。 到 “ 五胡亂華” , 也便由這些因移住長城以內而轉變了生活習慣的原先異族而後來又是被同化者, 領導割裂北方中國, 在黃河流域分別建國, 其時長城在中國史料中未再被重視。 待長城歷史中斷兩個世紀而再被重視, 便已是大動亂近尾聲, 四分五裂局面初步被合併為南北對立的兩個政權時代。 再出現的長城, 材料已改用磚, 所扮演的角色, 也全然成為 “防胡” 了。

冉閔事件

紀元三四九年後趙石虎之死,諸子因爭立而自相殘殺的結果,爆發了冉閔大流血事件 冉閔是漢人,少年時以戰火中孤兒被石勒俘虜,而命石虎收養為子。至石虎在位期間,冉閔之為後趙最煊赫將領, 地位已與石虎的在石勒時期相同。鄴都內亂與統治階級間猜忌矛盾激化,終局變質為種族仇恨如《晉書》石季龍(虎)載記所記錄:“(閔)班令內外趙人,斬一胡首送鳳陽門者,文官進位三等,武職悉拜牙門。一日之中,斬首數萬。閔躬率趙人誅諸胡羯,無貴賤男女少長皆斬之,死者二十餘萬,屍諸城外,悉為野犬豺狼所食。屯據四方者,所在承閔書誅之。”羯人整族性被恐怖虐殺的末日一幕, 可能是四世紀五胡亂華期最瘋狂、最殘忍的演出。冉閔血手大屠殺下,於次年(紀元350年)自登帝位,國號“魏”,而人間大悲劇仍續上演。

石氏殘餘勢力被徹底殲滅前對冉閔激烈的垂死掙扎,也創下漢人“諸將士死者十餘萬人”慘酷記錄。再次年,國家終於在無人性的此攻彼殺下滅亡。中原無政府、無秩序的大混亂局面,已如《晉書》石季龍載記附冉閔傳所載:“賊盜蜂起, 司冀大飢,人相食。(閔)與羌胡相攻,無月不戰。青、雍、幽、荊州徙戶及諸氐、羌、胡、蠻數百萬,各還本土,道路交錯,互相殺掠,且飢疫死亡,其能達者十有二三。諸夏紛亂,無復農者。”便是說,包含漢、胡的人民反流亡潮衝擊 形成四世紀五十年代突發性中心事態。五胡亂華的以後發展,堪注意便由此導源。

前後約三個世紀的五胡時代與南北朝, 歷程各占其半。 特堪注目, 除南方漢人政權之外, 北方無論五胡或北朝, 國家領導性格全呈現胡—漢聯合政權,可強烈顯示, 尤其前一階段頻繁的國家興亡時代, 特為明顯。 此一時代中, 胡人建國固必以得到漢人支持為基本, 漢人建國同以結合胡人力量為條件, 換言之, 無論胡人—漢人間主從關係如何, 胡—漢攜手的形態則一。 “ 五胡十六國” 中漢人政權也同被 “ 胡” 的觀念所概括, 正代表了四世紀連鎖反應建國運動的共通特色。 而 “ 胡人” 轉移至漢族領土的時間固有久暫, 其以立於漢族領土, 並與漢族混居、 通婚而久已漢化的現象則無不同。 移住的實質, 也便以放棄自身遊牧傳統而願意漢化為前提。 民族意識因之隨自身固有的社會組織、 經濟與文化形態發生根本上變化, 早與漢族混同為 “ 中國人”。建國期間, 又對社會、 經濟、 文化更高境界的漢式政治獲得經驗, 同時, 混亂局面下原已僅餘民族名詞的諸種族間不斷以及加大遷徙混血, “ 中國人” 思想也直接向 “ 漢人” 範疇轉變。 經過北朝穩定推進血統定型的階段, 到隋唐完成中國南北再統一時, 一個嶄新的、 滿孕了充分新生命力的新漢族, 也便是以原漢族為主流, 注入了歷史上所有進入漢族中國與願意漢化的原遊牧諸種族血液的更生漢族, 陪伴在中國歷史上誕生。