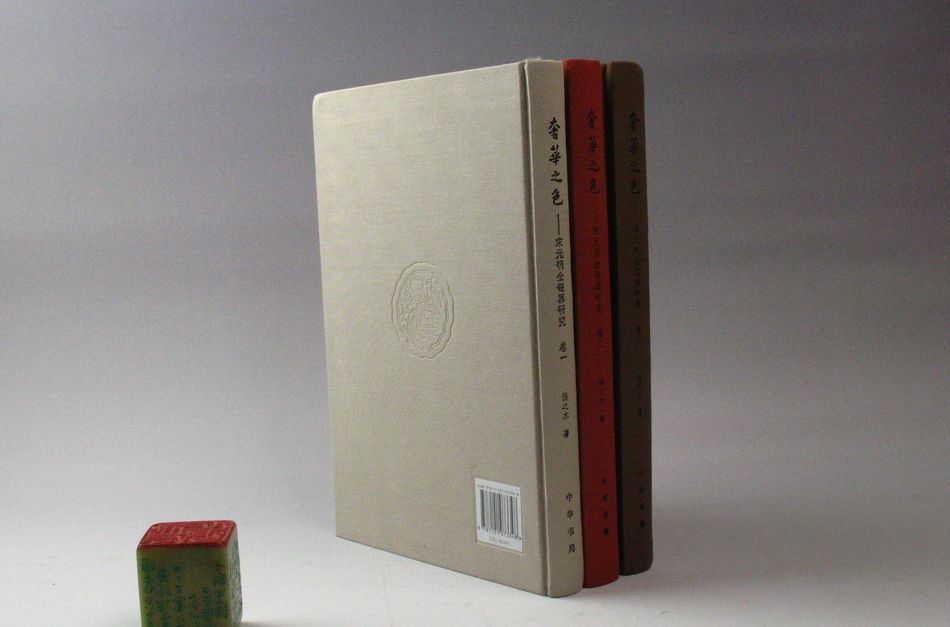

《奢華之色》是中華書局於2010年4月1日出版的一部圖書,作者是揚之水。該書主要敘述了作者對古代飾品的分析成果。

基本介紹

- 書名:《奢華之色》

- 作者:揚之水

- ISBN:9787101118575

- 定價:96.00元

- 出版社:中華書局

- 出版時間:2010-4-1

- 裝幀:精裝

- 開本:16開

- 版式:簡體橫排

導言,內容簡介,圖書目錄,作者簡介,個人檔案,主要作品,

導言

金銀首飾的研究,一向是金銀器研究中的薄弱環節,也是工藝美術研究乃至文物研究的薄弱環節,而同考古發掘出土實物的情況形成巨大反差。這種狀態的形成,大約與中國古代考古和中國現代考古的兩個傳統相關。古代考古重書畫,金石,玉器,瓷器(明顧起元《客座贅語》卷八“賞鑒”條曰“賞鑒家以古法書名畫真跡為第一,石刻次之,三代之鼎彝尊罍又次之,漢玉杯玦之類又次之,宋之玉器又次之,窯之柴、汝、官、哥、定及明之宣窯、成化窯又次之,永樂窯、嘉靖窯又次之”);現代考古重視史前及歷史時期的先秦。金銀首飾主要出現在唐和唐以後的晚期墓葬,而這一部分資料以完善的形式整理和發表,相對於發現的數量來說,是很少的。這當然大大影響了人們對於它的關注和研究。

而金銀首飾研究實在不應被冷落。它不僅是財富與藝術的合一,也因為它所具有的展示性而成為生活時尚不可忽略的一個風向標。當日工藝品的流行題材差不多都出現於金銀首飾,雖方寸之地,卻幾乎是時代紋樣之聚珍。與其他門類相比,金銀器皿和金銀首飾的製作工藝算不得複雜,因此這裡便格外顯示出設計的重要。在古典時代,這種不斷發現構圖元素的創意,該會為追逐時尚的人們帶來特別的欣喜。

中國傳統重玉,玉很早即被賦予很多優秀的品質,並且與金石書畫一樣,均入收藏。金銀則不然,——如果玉的品格屬之於“雅”,那么金銀該算作“俗”。金銀器首先是財富,藝術品的意義尚在其次,而通過銷熔的辦法又可使之反覆改變形態以從時尚,因此人們並不存心使它傳之久遠(毛先舒《戴文進傳》“先是,進鍛工也,為人物花鳥,肖狀精奇,直倍常工,進亦自得,以為人且寶貴傳之。一日於市見鎔金者,觀之,即進所造”,便是一例)。今天所能見到的金銀首飾,清代以前之物,多出自窖藏或墓葬,而很少為傳世品。

“奢華”一詞,不同的時代,不同的風氣,不同的語境之下,含義各有不同。它可以帶有崇尚的色彩,也可以含有批判的語氣。這裡對它的使用,只是作為一種描述的性質,那么視作中性更為合適。

《奢華之色》卷一為“宋元金銀首飾”,卷二為“明代金銀首飾”,而在說出“宋元明金銀首飾”這一類別的時候,其實已經包括了首飾的大部,固然首飾中不乏玉石、銅錫,還有骨和木,但與金銀相比,不僅數量少,且就引人注目的程度來說,究竟還要推金銀為最。

先秦時代,首飾以珠玉、綠松石為主,相對而言,金銀製品是不多見的。漢代以漸至於魏晉南北朝,各類金飾稍稍多起來,簪、釵、步搖、華勝、耳璫,是其要。又有異域風格的步搖冠,後者的發現以三燕地區為多。此外如內蒙古烏蘭察布盟達茂旗出土西晉時代的金五兵佩,又河北磁縣東魏蠕蠕公主墓、太原北齊東安王婁睿墓所出金飾等,均製作精工,式樣新穎,只是後者也同步搖冠、五兵佩一般,吹過西風一陣,便四散了。南北朝時期金銀首飾的樣式,仍是以裝飾簡單的折股釵為主,其中釵梁遠寬於兩漢者,是稍見新意的一種。圓環式造型的指環、手鐲,則久已是傳統,四川郫縣宋家林東漢磚室墓出土的陶塑中有雙手均戴指環的女子形象。貴州平壩馬場南朝墓葬出土一件可調式銀鐲是不多見的一例,此際以至於唐代,它被冠以“跳脫”之名,但似乎要到宋元時代此式方大為流行,其時俗稱纏釧。

唐代重美發,喜高髻,髮髻式樣最多。髮髻上面的點綴,最為流行的是金鈿。金銀簪釵多半很長,並且與此前不同,這時候簪首、釵梁的裝飾日趨繁麗,又或與金鈿結合,做成嵌寶的鈿頭釵子。但總體而言,簪釵仍以打作平面紋樣者居多,嵌寶並不成為風氣。耳飾似乎在漢代之後中原地區就近乎絕跡,所謂“穿耳”,便多屬於中土之南的異域妝束(如《南史·夷貊傳上》曰林邑國男女“穿耳貫小環”,“自林邑、扶南以南諸國皆然也”。又《舊唐書·南蠻傳》曰婆利國在林邑東南海中洲上,其人皆“穿耳附璫”)。圖像中有一個對比明顯的實例,即唐昭陵長樂公主墓壁畫中的一幅侍女圖,畫面里侍女四人,漢裝者三,耳均無飾,惟其中螺發者穿耳帶環,此或即常為唐代貴胄顯宦所役使的崑崙奴。唐代項飾以瓔珞為主,金銀者似乎不多。手飾依然是指環,戒面嵌寶者鮮見於中土,它出現於圖像,也多屬於釋道人物,如大英博物館藏敦煌絹本《熾盛光佛並五星神圖》中的金星。

女子戴冠,唐以前並不盛行,雖然頭著蓮花冠的北魏皇后曾經出現在龍門石窟雕刻的禮佛圖中,不過究竟不成為風氣。戴冠的唐五代女子大致有兩類,其一女冠,其一女樂,所著多為碧羅蓮冠(《雲謠集雜曲子·柳青娘》“碧羅冠子結初成”;和凝《宮詞》“碧羅冠子簇香蓮”)。睿宗之女金仙公主和玉真公主出家為道士,是著名的例子,玉真公主所著玉葉冠,竟也講究得成為傳聞。不過此際金銀冠仍不多見。蘇鶚《杜陽雜編》提到“輕金之冠”,徐夤有詩題作《銀結條冠子》(“日下征良匠,宮中贈阿嬌。瑞蓮開二朵,瓊縷織千條。蟬翼輕輕結,花紋細細挑。舞時紅袖舉,纖影透龍綃”),所述均為宮廷故事。後者依然是蓮冠,而蟬翼輕輕,瓊縷千條,自然精細且輕。只是迄今未見與此相合的實物。

五代至北宋初年,女子戴冠的風氣似已漸漸流行於民間,敦煌畫品中,女子著冠的形象不止一例。今藏法國吉美博物館的彩色絹畫《金剛界五佛》,畫面下部繪著七身供養人像,戴冠的兩位女子,其一榜題“施主亡過母李氏”,其一榜題“亡過女員泰”。李氏戴著的是一頂金冠,冠上裝飾蓮瓣紋,其間並點綴翠飾,後面三道梁,高高撐住金冠束起的雲鬟。此幅絹畫原出敦煌藏經洞,一般認為是十世紀後半的作品。

入宋,女子戴冠已頗為風行,角冠、團冠、軃肩冠,形形色色,品類繁多,而作為一種殊榮,此際又有命婦的冠帔之賜,為後世所艷稱的“鳳冠霞帔”,便開始出現在這一時代。女子金銀首飾的式樣以及插戴方式的變化,與戴冠的風氣原是密切相關,特別是在明代。而一個更大的變化是女子的纏足,久而改變了步態姿容,也改變了審美趣味。局限於室內的生活方式也是促進首飾發達的原因之一。此前始終未曾興盛的耳環、戒指、手鐲、項飾、佩件等,於是一併發揚光大起來。宋元明金銀首飾遂與社會風俗相依傍,不斷推出新式,形成新的格局。這一階段金銀首飾的類型、樣式、紋樣設計與製作工藝,便是卷一、卷二主要討論的內容。

本書是用名物學的方法所做的金銀器研究。未曾採用“宋元明金銀器概論”性質的章節安排和寫法,在於我以為目前採取的類乎“圖說”的形式似乎給予人們的感覺更為直觀,也因此可以容納更多的對細節的關注。從單個的小件入手,推源溯流,解析造型與紋樣的各個元素,當更容易從中發現繼承和演變的軌跡,特別是設計構思的來源。討論所及之一器一物,是中國古代設計史中具體而微的實例,也是時代風尚的細節構成。又不僅僅是藝術語彙,也還可以說,它是與小說,繪畫,瓷器,漆器等工藝品共同構成的時代敘事。這裡沒有用很多篇幅來談整體風格,但我想,在個案分析的基礎上,整體風格當會有著清楚的呈現。

內容簡介

本卷以文獻、圖像、實物互證的方式為首飾定名,以此揭示一器一物在社會生活史中自身的演變史以及蘊含其中的設計意匠,蔚為“奢華”的種種之“色”,因此而可觸可感,其中所包含的種種故事,也因此有著構成歷史細節的實證意義。附論《造型與紋樣的發生、傳播和演變》則是以個案分析來討論中國古代造型設計的問題。

圖書目錄

序

導言

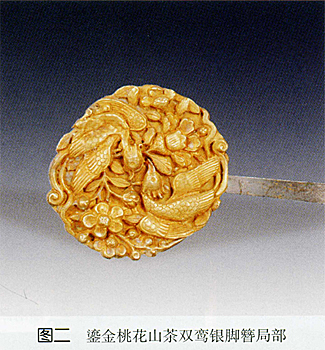

第一章 宋元首飾的類型與樣式 宋元首飾

宋元首飾

宋元首飾

宋元首飾小引

第一節 釵與簪

第三節 幾種式樣別致的簪釵

第四節 步搖

第五節 梳背

第六節 耳環

第七節 金釧,金鈮,金帔墜 耳環

耳環

耳環

耳環第八節 巾環

第九節 佩件

第十節 妝具

第二章 紋樣設計與製作工藝

第一節 紋樣設計

第二節 製作工藝

後記

作者簡介

個人檔案

揚之水的名字出自《詩經·國風·鄭風》:“揚之水,不流束楚。終鮮兄弟,維予與女。”這首詩主要意思是“妻子勸丈夫勿信讒言”。

揚之水,原名趙永暉,自學成才,被稱為北京城三大才女之一。開過卡車,賣過西瓜,1986年至1996年擔任《讀書》編輯,被稱為“《讀書》四大金釵”之一。1996年起進入中國科學院文學研究所工作,開始深入研究文物考古,用考古學的成果來研究文學作品,著作有《詩經名物新證》、《詩經別裁》、《脂麻通鑑》、《先秦詩文史》等,均是愛書人苦心搜羅的讀物。

主要作品

1、《棔柿樓讀書記》遼寧教育出版社 1993年 (趙老師的第一本書,印數300冊)

2、《脂麻通鑑》遼寧教育出版社 1995

3、《終朝采綠》 浙江人民出版社 1997

4、《詩經名物新證》北京古籍出版社 1999 (有精裝本)

5、《詩經別裁》江西教育出版社 2000

6、《先秦詩文史》 遼寧教育出版社 2002

7、《古詩文名物新證》(上下)紫禁城出版社 2004

8、《采藍集》末名社 2007 (自印本,300冊)

9、《詩經名物新證》(修訂版)天津教育出版社,2007年

10、《終朝采藍:古名物尋微》三聯書店 2008