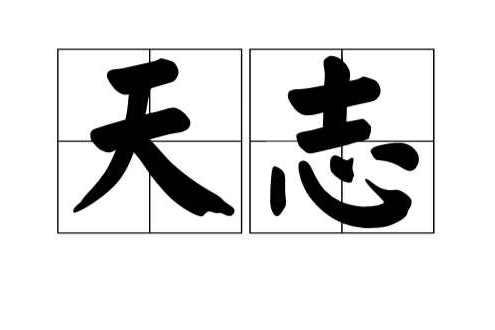

墨子·天志

天志上

子

墨子言曰:“今天下之士

君子,知小而不知大。”何以知之?以其處家者知之。若處家得罪於家長,猶有鄰家所避逃之;然且親戚、兄弟、所知識,共相儆戒,皆曰:“不可不戒矣!不可不慎矣!惡有處家而得罪於家長而可為也?”非獨處家者為然,雖處國亦然。處國得罪於國君,猶有鄰國所避逃之;然且親戚、兄弟、所知識,共相儆戒,皆曰:“不可不戒矣!不可不慎矣!誰亦有處國得罪於國君而可為也?”此有所避逃之者也,相儆戒猶若此其厚,況無所逃避之者,相儆戒豈不愈厚,然後可哉?且語言有之曰:“焉而晏日焉而得罪(2),將惡避逃之?”曰:“無所避逃之。”夫天,不可為林谷幽門無人,明必見之;然而天下之士君子之於天也,忽然不知以相儆戒。此我所以知天下士君子知小而不知大也。

然則天亦何欲何惡?天欲義而惡不義。然則率天下之百姓,以從事於義,則我乃為天之所欲也。我為天之所欲,天亦為我所欲。然則我何欲何惡?我欲福祿而惡禍祟。若我不為天之所欲,而為天之所不欲,然則我率天下之百姓,以從事於禍祟中也。然則何以知天之欲義而惡不義?曰:天下有義則生,無義則死;有義則富,無義則貧;有義則治,無義則亂。然則天欲其生而惡其死,欲其富而惡其貧,欲其治而惡其亂。此我所以知天欲義而惡不義也。

曰:“且夫義者,政也(3)。無從下之政上,必從上之政下。是故庶人竭力從事,未得次己而為政(4),有士政之;士竭力從事,未得次己而為政,有將軍、大夫政之;將軍、大夫竭力從事,未得次己而為政,有三公、諸侯政之;三公、諸侯竭力聽治,未得次己而為政,有天子政之;天子未得次己而為政,有天政之。天子為政於三公、諸侯、士、庶人,天下之士君子固明知;天之為政於天子,天下百姓未得之明知也。故昔三代聖王禹、湯、文、武,欲以天之為政於天子,明說天下之百姓(5),故莫不■牛羊,豢犬彘,潔為粢盛酒醴,以祭祀上帝鬼神,而求祈福於天。我未嘗聞天下之所求祈福於天子者也,我所以知天之為政於天子者也。”

故天子者,天下之窮貴也,天下之窮富也。故於富且貴者(6),當天意而不可不順。順天意者,兼相愛,交相利,必得賞;反天意者,別相惡,交相賊,必得罰。然則是誰順天意而得賞者?誰反天意而得罰者?子

墨子言曰:“昔三代聖王禹、湯、文、武,此順天意而得賞也;昔三代之暴王桀、紂、幽、厲,此反天意而得罰者也。”然則禹、湯、文、武,其得賞何以也?子墨子言曰:“其事上尊天,中事鬼神,下愛人,故天意曰:‘此之我所愛,兼而愛之;我所利,兼而利之。愛人者此為博焉,利人者此為厚焉。’故使貴為天子,富有天下,業萬世子孫(7),傳稱其善,方施天下,至今稱之,謂之聖王。”然則桀、紂、幽、厲,得其罰何以也。子墨子言曰:“其事上詬天,中詬鬼,下賊人,故天意曰:‘此之我所愛,別而惡之;我所利,交而賊之。惡人者,此為之博也;賤人者(8),此為之厚也。’故使不得終其壽,不歿其世,至今毀之,謂之暴王。”

然則何以知天之愛天下之百姓?以其兼而明之。何以知其兼而明之?以其兼而有之。何以知其兼而有之?以其兼而食焉。何以知其兼而食焉?四海之內,粒食之民,莫不■牛羊,豢犬彘,潔為粢盛酒醴,以祭祀於上帝鬼神。天有邑人,何用弗愛也?且吾言殺一不辜者,必有一不祥。殺無辜者誰也?則人也。予之不祥者誰也?則天也。若以天為不愛天下之百姓,則何故以人

與人相殺,而天予之不祥?此我所以知天之愛天下之百姓也。

順天意者,義政也;反天意者,力政也。然義政將奈何哉?子

墨子言曰:處大國不攻小國,處大家不篡小家,強者不劫弱,貴者不傲賤,多詐者不欺愚。此必上利於天,中利於鬼,下利於人。三利無所不利,故舉天下美名加之,謂之聖王。力政者則與此異,言非此,行反此,猶幸馳也(9)。處大國攻小國,處大家篡小家,強者劫弱,貴者傲賤,多詐欺愚。此上不利於天,中不利於鬼,下不利於人。三不利無所利,故舉天下惡名加之,謂之暴王。

子墨子言曰:“我有天志,譬若輪人之有規,匠人之有矩。輪、匠執其規、矩,以度天下之方員,曰:‘中者是也,不中者非也。’今天下之士君子之書,不可勝載,言語不可盡計,上說諸侯,下說列士,其於仁義,則大相遠也。何以知之?曰:我得天下之明法以度之。”

注釋

(1)天志即天的意志。

墨子認為,天是有意志的。天喜歡義,憎惡不義;希望人們相互幫助、相互教導,反對人們相互攻擊、相互敵視。可見,所謂天志實即是子墨子之志。它是墨子用以和當時統治者進行鬥爭的一種武器。(2)前“而”通“爾”。晏:清明。(3)“政”通“正”。(4)“次”為“恣”。下同。(5)說:勸告。(6)“於”為“欲”字之誤。(7)“業”當為“葉”。(8)“賤”為“賊”字之誤。(9)“幸”為“偝”字之誤,同“背”。

原文翻譯

墨子說道:現在天下的士君子只知道小啟發,而不知道大啟發。怎么知道是這樣呢?從他處身於家的情況可以知道。如果一個人處在家族中而得罪了家長,他還可逃避到相鄰的家族去。然而父母、兄弟和相識的人們彼此相互警戒,都說:“不可不警戒呀!不可不謹慎呀!怎么會有處在家族中而可以得罪家長的呢?”不僅處身於家的情況如此,即使處身於國也是這樣。如果處在國中而得罪了國君,還有鄰國可以逃避。然而父母、兄弟和相識的人們彼此相互警戒,都說:“不可不警戒呀!不可不謹慎呀!怎么會有處身於國而可以得罪國君的呢?”這是有地方可以逃避的,人們相互警戒還如此嚴重,又何況那些沒有地方可以逃避的情況呢?互相警戒難道不就更加嚴重,然後才可以嗎?而且俗語有這種說法:“在光天化日之下得了罪,有什麼地方可以逃避呢?”回答是:“沒有地方可以逃避。”上天不會對山林深谷幽暗無人的地方有所忽視,他明晰的目光一定會看得見。然而天下的士君子對於天,卻疏忽地不知道以此相互警戒。這就是我藉以知道天下的士君子知道小啟發而不知道大啟發的原因。

既然如此,那么上天也喜愛什麼厭惡什麼呢?上天愛好義而憎惡不義。既然如此,那么率領天下的百姓,用以去做合乎義的事,這就是我們在做上天所愛好的事了。我們做上天所喜歡的事,那么上天就會做我們所喜歡的事。那么我們又愛好什麼、憎惡什麼呢?我們喜歡福祿而厭惡禍患,如果我們不做上天所喜歡的事,那么就是我們率領天下的百姓,陷身於禍患災殃中去了。那么怎么知道上天喜愛義而憎惡不義呢?回答說:天下之事,有義的就生存,無義的就死亡;有義的就富有,無義的就貧窮;有義的就治理,無義的就混亂。既然如此,那么上天喜歡人類孳生而討厭他們死亡,喜歡人類富有而討厭他們貧窮,喜歡人類治理而討厭他們混亂。這就是我知道上天愛好義而憎惡不義的原因。

並且義是用來匡正人的。不能從下正上,必須從上正下。所以老百姓竭

力做事,不能擅自恣意去做,有士去匡正他們;士竭力做事,不得擅自恣意去做,有將軍、大夫匡正他們;將軍、大夫竭力做事,不得擅自恣意去做,有三公、諸侯去匡正他們;三公、諸侯竭力聽政治國,不得擅自恣意去做,有天子匡正他們;天子不得擅自恣意去治政,有上天匡正他。天子向三公、諸侯、士、庶人施政,天下的士君子固然明白地知道;上天向天子施政,天下的百姓卻未能清楚地知道。所以從前三代的聖君禹、湯、周文王、周武王,想把上天向天子施政的事,明白地勸告天下的百姓,所以無不餵牛羊、養豬狗,潔淨地預備酒醴粢盛,用來祭祀上帝鬼神而向上天求得福祥。我不曾聽到上天向天子祈求福祥的。這就是我所以知道上天向天子發號施政的原因。

所以說天子是天下極尊貴的人,天下極富有的人。所以想要貴富的人,對天意就不可不順從。順從天意的人,同時都相愛,互動都得利,必定會得到賞賜;違反天意的人,分別都相惡,互動都殘害,必定會得到懲罰。既然這樣,那么誰順從天意而得到賞賜呢?誰違反天意而得到懲罰呢?

墨子說道:“從前三代聖王禹、湯、文王、武王,這些是順從天意而得到賞賜的;從前三代的暴王桀、紂、幽王、厲王,這些是違反天意而得到懲罰的。”既然如此,那么禹、湯、文王、武王得到賞賜是因為什麼呢?墨子說:“他們所做的事,上尊天,中敬奉鬼,下愛人民。所以天意說:‘這就是對我所愛的,他們兼而愛之;對我所利的,他們兼而利之。愛人的事,這最為廣泛;利人的事,這最為厚重。’所以使他們貴為天子,富有天下,子子孫孫不絕,相傳而稱頌他們的美德,教化遍施於天下,到現在還受人稱道,稱他為聖王。”既然如此,那么桀、紂、幽王、厲王得到懲罰又是什麼原因呢?

墨子說道:“他們所做的事,對上辱罵上天,於中辱罵鬼神,對下殘害人民。所以天意說:‘這是對我所愛的,他們分別憎惡之,對我所利的,他們交相殘害之。所謂憎惡人,以此為最廣;所謂殘害人,以此為最重。’所以使他們不得壽終,不能終身。人們至今還在毀罵他,稱他們為暴王。”

既然如此,那么怎么知道上天愛護天下的百姓呢?因為他對百姓能全部明察。怎么知道他對百姓全都明察呢?因為他能全部撫養。怎么知道他全部撫養呢?因為他全都供給食物。怎么知道他全都供給食物呢?因為四海之內,凡是吃穀物的人,無不餵牛羊,養豬狗,潔淨地做好粢盛酒醴,用來祭祀上帝鬼神。天擁有下民,怎么會不喜愛他們呢?而且我曾說過,殺了一個無辜的人,必遭到一樁災禍。殺無辜之人的是誰呢?是人。給這人災禍的是誰呢?是天。如果認為天不愛天下的百姓,那么為什麼人與人相殺害,天為什麼要降給他災害呢?這是我所以知道天愛護天下百姓的緣故。

順從天意的,就是仁義政治;違反天意的,就是暴力政治。那么義政應怎么做呢?

墨子說:“居於大國地位的不攻打小國,居於大家族地位的不掠奪小家族,強者不強迫弱者,貴人不傲視賤人,狡詐的不欺壓愚笨的。這就必然上利於天,中利於鬼,下利於人。做到這三利,就會無所不利。所以將天下最好的名聲加給他,稱他們為聖王。而力政則與此不同:他們言論不是這樣,行動跟這相反,猶如背道而馳。居於大國地位的攻伐小國,居於大家族地位掠奪小家族,強者強迫弱者,貴者傲視賤者,狡詐的欺壓愚笨的。這上不利於天,中不利於鬼,下不利於人。三者不利,就沒有什麼利了。所以將天下最壞的名聲加給他,稱之為暴王。”

墨子說道:“我們有了上天的意志,就好象制車輪的有了圓規,木匠有了方尺。輪人和木匠拿著他們的規和尺來量度天下的方和圓,說:‘符合二者的就是對的,不符合的就是錯的。’現在天下的士君子的書籍多得載不完,言語多得不能盡計,對上遊說諸侯,對下遊說有名之士,但他們對於仁義,則相差很遠。怎么知道呢?回答說:我得到天下的明法來衡量他們。”

天志中

子墨子言曰:“今天下之君子之欲為仁義者,則不可不察義之所從出。”既曰不可以不察義之所欲出,然則義何從出?子墨子曰:“義不從愚且賤者出,必自貴且知者出。”何以知義之不從愚且賤者出,而必自貴且知者出也?曰:義者,善政也。何以知義之為善政也?曰:天下有義則治,無義則亂,是以知義之為善政也。夫愚且賤者,不得為政乎貴且知者;然後得為政乎愚且賤者(1)。此吾所以知義之不從愚且賤者出,而必自貴且知者出也。

然則孰為貴?孰為知?曰:天為貴、天為知而已矣。然則義果自天出矣。

今天下之人曰:“當若天子之貴諸侯,諸侯之貴大夫,傐明知之(2),然吾未知天之貴且知於天子也。”子

墨子曰:“吾所以知天貴且知於天子者,有矣。曰:天子為善,天能賞之;天子為暴,天能罰之;天子有疾病禍祟,必齋戒沐浴,潔為酒醴粢盛,以祭祀天鬼,則天能除去之。然吾未知天之祈福於天子也。此吾所以知天之貴且知於天子者。不止此而已矣,又以先王之書馴天明不解之道也知之。曰:‘明哲維天,臨君下土。’則此語天之貴且知於天子。不知亦有貴、知夫天者乎?曰:天為貴、天為知而已矣。然則義果自天出矣。”是故子墨子曰:“今天下之君子,中實將欲遵道利民,本察仁義之本,天之意不可不慎也(3)。”既以天之意以為不可不慎已,然則天之將何欲何憎?子

墨子曰:“天之意,不欲大國之攻小國也,大家之亂小家也,強之暴寡,詐之謀愚,貴之傲賤,此天之所不欲也。不止此而已,欲人之有力相營,有道相教,有財相分也。又欲上之強聽治也,下之強從事也。”上強聽治,則國家治矣;下強從事,則財用足矣。若國家治,財用足,則內有以潔為酒醴粢盛,以祭祀天鬼;外有以為環璧珠玉,以聘撓四鄰。諸侯之冤不興矣,邊境兵甲不作矣。內有以食飢息勞,持養其萬民,則君臣上下惠忠,父子兄弟慈孝。故唯毋明乎順天之意,奉而光施之天下,則刑政治,萬民和,國家富,財用足,百姓皆得暖衣飽食,便寧無憂。是故子墨子曰:“今天下之君子,中實將欲遵道利民,本察仁義之本,天之意不可不慎也。”

且夫天子之有天下也。辟之無以異乎國君、諸侯之有四境之內也。今國君、諸侯之有四境之內也,夫豈欲其臣國、萬民之相為不利哉!今若處大國則攻小國,處大家則攻小家,欲以此求賞譽,終不可得,誅罰必至矣。夫天之有天下也,將無已異此。今若處大國則攻小國,處大都則伐小都,欲以此求福祿於天,福祿終不得,而禍祟必至矣。然有所不為天之所欲,而為天之所不欲,則夫天亦且不為人之所欲,而為人之所不欲矣。人之所不欲者,何也?曰:疾病禍祟也。若已不為天之所欲,而為天之所不欲,是率天下之萬民以從事乎禍祟之中也。故古者聖王,明知天鬼之所福,而辟天鬼之所憎(4),以求興天下之利,而除天下之害。是以天之為寒熱也,節四時、調陰陽雨露也;時五穀孰(5),六畜遂,疾災、戾疫、凶飢則不至。是故子

墨子曰:“今天下之君子,中實將欲遵道利民,本察仁義之本,天意不可不慎也。”

且夫天下蓋有不仁不祥者,曰:當若子之不事父,弟之不事兄,臣之不事君也,故天下之君子,與謂之不祥者。今夫天,兼天下而愛之,撽遂萬物以利之,若豪之末,非天之所為也(6),而民得而利之,則可謂否矣(7)。然獨無報夫天,而不知其為不仁不祥也。此吾所謂君子明細而不明大也。

且吾所以知天之愛民之厚者,有矣。曰:以磨為日月星辰(8),以昭道之;制為四時春秋冬夏,以紀綱之;雷降雪霜雨露,以長遂五穀絲麻,使民得而

財利之;列為山川溪谷,播賦百事,以臨司民之善否;為王公侯伯,使之賞賢而罰暴,賊金木鳥獸(9),從事乎五穀絲麻,以為民衣食之財,自古及今,未嘗不有此也。今有人於此,歡若愛其子,竭力單務以利之,其子長,而無報子求父(10),故天下之君子,與謂之不仁不祥(11)。今夫天,兼天下而愛之,撽遂萬物以利之,若豪之末,非天之所為,而民得而利之,則可謂否矣。然獨無報夫天,而不知其為不仁不祥也,此吾所謂君子明細而不明大也。

且吾所以知天愛民之厚者,不止此而足矣。曰殺不辜者,天予不祥。不辜者誰也(12)?曰人也。予之不祥者誰也?曰天也。若天不愛民之厚,夫胡說人殺不辜而天予之不祥哉?此吾之所以知天之愛民之厚也。

且吾所以知天之愛民之厚者,不止此而已矣。曰愛人利人,順天之意,得天之賞者有之;憎人賊人,反天之意,得天之罰者亦有矣。夫愛人、利人,順天之意,得天之賞者,誰也?曰:若昔三代聖王堯、舜、禹、湯、文、武者是也。堯、舜、禹、湯、文、武,焉所從事?曰:從事“兼”,不從事“別”。兼者,處大國不攻小國,處大家不亂小家,強不劫弱,眾不暴寡,詐不謀愚,貴不傲賤;觀其事,上利乎天,中利乎鬼,下利乎人,三利無所不利,是謂天德。聚斂天下之美名而加之焉,曰:“此仁也,義也。愛人、利人,順天之意,得天之賞者也。”不止此而已,書於竹帛,鏤之金石,琢之盤盂,傳遺後世子孫,曰:“將何以為?將以識夫愛人、利人,順天之意,得天之賞者也。”《皇矣》道之曰:“帝謂文王,予懷明德,不大聲以色,不長夏以革,不識不知,順帝之則。”帝善其順法則也,故舉殷以賞之,使貴為天子,富有天下,名譽至今不息。故夫愛人、利人,順天之意,得天之賞者,既可得留而已(13)。夫憎人、賊人,反天之意,得天之罰者,誰也?曰:若昔者三代暴王桀、紂、幽、厲者是也。桀、紂、幽、厲,焉所從事?曰:從事別,不從事兼。別者,處大國則攻小國,處大家則亂小家,強劫弱,眾暴寡,詐謀愚,貴傲賤;觀其事,上不利乎天,中不利乎鬼,下不利乎人,三不利無所利,是謂天賊。聚斂天下之醜名而加之焉,曰:“此非仁也、非義也。憎人、賊人,反天之意,得天之罰者也。”不止此而已,又書其事於竹帛,鏤之金石,琢之盤盂,傳遺後世子孫,曰將何以為?將以識夫憎人、賊人,反天之意,得天之罰者也。《太誓》之道之曰:“紂越厥夷居,不肯事上帝,棄厥先神祗不祀,乃曰:‘吾有命。’無廖■務天下(14),天亦縱棄紂而不葆。”察天以縱棄紂而不葆者,反天之意也。故夫憎人、賊人,反天之意,得天之罰者,既可得而知也。

是故子

墨子之有天之,辟人無以異乎輪人之有規,匠人之有矩也。今夫輪人操其規,將以量度天下之圜與不圜也,曰:“中吾規者,謂之圜;不中吾規者,謂之不圜。”是以圜與不圜,皆可得而知也。此其故何?則圜法明也。匠人亦操其矩,將以量度天下之方與不方也,曰:“中吾矩者,謂之方,不中吾矩者,謂之不方。”是以方與不方,皆可得而知之。此其故何?則方法明也。故子墨子之有天之意也,上將以度天下之王公大人為刑政也,下將以量天下之萬民為文學、出言談也。觀其行,順天之意,謂之善意行;反天之意,謂之不善意行。觀其言談,順天之意,謂之善言談;反天之意,謂之不善言談。觀其刑政,順天之意,謂之善刑政;反天之意,謂之不善刑政。故置此以為法,立此以為儀,將以量度天下之王公大人、卿、大夫之仁與不仁,譬之猶分墨白也。

是故子

墨子曰:“今天下之王公大人、士君子,中實將欲遵道利民,本

察仁義之本,天之意不可不順也。順天之意者,義之法也。”

注釋

(1)“然後”上脫“貴且知者”四字。(2)“傐”當為“碻”。(3)“慎”通“順”。下同。(4)“辟”通“避”。(5)“孰”通“熟”。(6)“非”上脫“莫”字。(7)“否”為“丕”字之誤。(8)“磨”為“磿”字之誤。(9)“賊”為“賦”字之誤。(10)“子求”為“於其”之誤。(11)“與”同“舉”。(12)“不”上脫“殺”字。(13)“留”為“智”字之誤,即“知”。(14)“無廖■務”當作“無戮其務”。

原文翻譯

墨子說道:“現在天下的君子想實行仁義,就不可不察義是從哪裡產生的。”既然說不可不察義從哪裡產生,那么義究竟從哪裡產生的呢?墨子說:“義不從愚蠢而卑賤的人中產主,必定從尊貴而聰明的人中產生。”怎么知道義不從愚蠢而卑賤的人中產生,而必定從尊貴而聰明的人中產生呢?回答說:所謂義,就是善政。怎么知道義就是善政呢?回答說:天下有義則治理,無義則混亂,所以知道義就是善政。愚蠢而卑賤的人,不能向尊貴而聰明的人施政;只有尊貴而聰明的人,然後才可能向愚蠢而卑賤的人施政。這就是我知道義不從愚蠢而卑賤的中產生,而必定從尊貴而聰明的人中產生的原因。

既然如此,那么誰是尊貴的?誰是聰明的?回答說:天是尊貴的,天是聰明的,如此而已。那么,義果然是從上天產生出來的了。

現在天下的人說道:“應當天子比諸侯尊貴,諸侯比大夫尊貴,這是確然明白知道的。但是我不知道上天比天子還尊貴而且聰明。”墨子說道:“我有知道上天比天子還尊貴而且聰明的理由。即是:天子為善,上天能夠賞賜他;天子行暴,上天能懲罰他;天子有疾病災禍,必定齋戒沐浴,潔淨地準備酒醴粢盛,用來祭祀上天鬼神,那么上天就能幫他除去疾病災禍。可是我並沒有聽說上天向天子祈求賜福的,這就是我知道上天比天子尊貴而且聰明的理由。不僅止此而已。又從先王的書籍訓釋上天高明而不易解說的啟發中可以知道,說是:‘高明聖哲的只有上天,將它的光輝普照大地。’這就是上天比天子尊貴而且聰明。不知道還有沒有比上天更尊貴而且聰明的呢?”回答說:“只有天是最尊貴,天是最聰明的,既然如此,那么義是從天產生出來的。”

所以墨子說道:“現在天下的君子們,如果心中確實想要遵行聖王之道,以利於人民,考察仁義的根本,天意不可不順從。”既然認為天意不可不順從,那么天希望什麼憎惡什麼呢?

墨子說:“天的心意,不希望大國攻打小國,大家族侵擾小家族。強大的侵暴弱小的,狡詐的算計愚笨的,尊貴的傲視卑賤的,這是天所不希望的。不僅止此而已,天希望人們有力則相互幫助,有道義相互教導,有財物相互分配;又希望居上位的努力聽政治事,居下位的努力從事勞作。”居上位的努力聽政治事,那么國家就治理了,居下位的努力從事勞作,那么財用就足夠了。假若國家和家族都治理好了,財用也充足了,那么在內有能力潔淨地準備酒醴粢盛,用以祭祀上天和鬼神;在外有環璧珠玉,用以聘問交接四方鄰國。諸侯間的仇怨不再發生了,邊境上的兵爭不會產生了。在內有能力讓飢者得食、勞者得息,保養萬民,那么君臣上下就相互施惠效忠,父子兄弟之間慈愛孝順。所以明白上天之意,奉行而施之於天下,那么刑政就會治理,萬民就會和協,財用就會充足。百姓都得到

暖衣飽食,安寧無憂。所以

墨子說:“現在天下的君子,如果心中確實希望遵循聖道、利於民眾,考察仁義的根本,對於天意就不可不順從。”

而且天子擁有天下,就好象國君、諸侯擁有四境之內一樣沒有分別。現在國君、諸侯擁有四境之內,難道希望他的民眾相為不利嗎?現在例如居於大國地位的攻打小國,居於大家族地位的攻打小家族,想藉此求取賞賜和讚譽,終究得不到,而誅戮懲罰必然降臨。而上天之擁有天下,與此也沒有區別。現在比如居於大國地位的就攻打小國,居於大都地位的就攻打小都,想以此向天求福祿,福祿終究得不到,而禍殃必然降臨。既然如此,如果(人)不做天所希望的事,而做上天所不希望的事,那么天也將不做人所希望的事,而做人所不希望的事。人所不希望的是什麼呢?是疾病和災禍。如果自己不做上天所希望的,而做上天所不希望的,這是率領天下的百姓,陷入災禍之中。所以古時的聖王,明白地知道上天、鬼神所降福,而避免做上天、鬼神所憎惡的事,以追求興天下之利,而除天下之害。所以天安排寒熱合節,四時調順,陰陽雨露合乎時令,五穀熟,六畜蕃殖,而疾病災禍瘟疫凶飢不至。所以墨子說道:“現在天下的君子,如果心中將希望遵循聖道、利於人民,考察仁義的根本,對天意不可不順從!”

而且天下有不仁不祥的人,即如兒子不侍奉父親,弟弟不服事兄長,臣子不服事君上,所以天下的君子都稱之為不祥的人。現在天對於天下都兼而愛之,育成了萬物而使天下百姓得利,即使如毫末之微,也莫非天之所為,而人民得而利之,則可謂大了。然而人們碓獨不知報答上天,而且也不知那種不仁的事就是不祥。這就是我所說的君子明白小的而不明白大的。

而且我知道上天愛民的原因也大有其所,即天分別日月星辰,照耀天下,制定四季春夏秋冬,以為紀綱,降下霜雪雨露,以生長、成熟五穀絲麻,使老百姓得以供給財用;又分列為山川溪谷,廣布各種事業,用以監察百姓的善惡;分別設立王、公、侯、伯,使他們賞賢而罰暴,徵收金木鳥獸,從事五穀絲麻,以為百姓的衣食之財,從古到今,未曾不是如此。假如現在這裡有一個人,高興地珍愛他的孩子,全部精力,一切事務,都為了有利於孩子。他的兒子長大後不報答父親,所以天下的君子都說他不仁不祥。現在上天對天下兼而愛之,長養萬物以利於他們,而百姓得到利用,則可謂厚了。然而人們不報答天,卻不知這是不仁不祥。這就是我所說的君子明於小而不明於大。

而且我藉以知道上天愛民深厚的理由,還不僅止此。凡殺戮的人,上天必定給他不祥。殺無辜的是誰呢?是人。給予不祥的是誰呢?是天。如果天不厚愛於人,那為什麼人殺了無辜而天給他不祥呢?這就是我用以知道上天愛民深重的理由。

而且我藉以知道上天愛民深厚的理由,還不僅於此。因為愛人利人,順從天意,從而得到上天賞賜的人,是存在的;憎人害人,違反天意,從而得到上天懲罰的人,是存在的。愛人利人,順從天意,而得到上天賞賜的是誰呢?回答說:象從前三代的聖王堯、舜、禹、湯、文王、武王就是。堯、舜、禹、湯、文王、武王又實行些什麼呢?回答說:實行“兼”,不實行“別”。所謂兼,即處在大國地位不攻打小國,處在大家族地位不侵擾小家族,強大的不劫掠弱小的,人多的不侵暴人少的,狡詐的不算計愚笨的,尊貴的不傲視卑賤的。觀察他們的行事,在上有利於天,於中有利鬼神,在下有利於人,三者有利,則無所不利,這就是天德。人們把天下的美名聚集起來加到他們

身上,說:“這是仁,是義。是愛人利人,順從天意,因而得到上天的賞賜的人。”不僅止此而已,又把他們的事跡寫於簡帛,刻上金石,雕於盤盂,傳給後世子孫。這是為什麼呢?將用以使人記住愛人利人,順從天意,會得到上天的賞賜。《皇矣》說道:“天帝告訴文王,我思念有光明之德的人,他不虛張聲色,不崇尚誇飾與變革。不知不識,只遵循上帝的法則。”天帝讚賞析王順從法則,所以把殷商的天下賞賜給他,使他貴為天子,富有天下,名聲至今流傳不息。所以愛人利人,順從天意,從而得到上天賞賜的,已經可以知道了。那憎人害人,違反天意,從而得到上天懲罰的,又是誰呢?回答說:如從前三代的暴君桀、紂、幽王、厲王就是。桀、紂、幽王、厲王做了些什麼呢?回答說:他們從事“別”,不從事“兼”。所謂別,即處於大國地位的攻打小國,處於大家族地位的侵擾小家族,強大的劫掠弱小的,人多的侵暴人少的,狡詐的算計愚笨的,尊貴的傲視卑賤的。觀察他們的事跡,上不利於天,中不利於鬼神,下不利於人類,三者不利就無所得利,這就是“天賊”。人們聚集天下的醜名加到他們頭上,說:“這是不仁、不義,是憎人害人,違反天帝,得到上天懲罰的人。”不僅止此,又將這些事跡寫在簡帛上,刻在金石上,雕在盤盂上,傳給後世的子孫,為什麼這樣做呢?將使人們記住憎人害人,違反天意,從而得到上天懲罰的人。《尚書-泰誓》說道:“紂傲慢不恭,不肯奉事上帝,遺棄他的祖先與天地神祗不祭祀,竟說:‘我有天命。’不努力從事政務,天帝也拋棄紂而不去保佑他。”觀察上天拋棄紂而不去保佑他的原因,是他違反了天意。所以憎人害人,違反天意,從而得到上天懲罰的人,已經可以知道了。

所以

墨子認為有天志,就象制輪的人有圓規,木匠有方尺一樣沒有區別。現在輪匠拿著他的圓規,將用以量度天下圓與不圓,說:“符合我圓規的,就是圓;不符合我圓規的,就是不圓。”因此圓和不圓,都是可得而知的。這其中的緣故是什麼呢?是因為確定圓的規則十分明確。木匠拿著他的方尺,將以量度天下的方與不方,說:“符合我方尺的就是方,不符合我方尺的,就是不方。”因此方與不方,都是可得知道的。這其中是什麼緣故呢?是因為確定方的規則十分明確。所以墨子認為天有意志,上用以量度天下的王公大人施行政事,下用以量度天下的民眾發布文學與言談。觀察他們的行為,順從天意的,就叫作好的意識行為;違反天意的,就叫作不好的意識行為。觀察他們的言談,順從天意的,就叫作好的言談,違反天意的,就叫作不好的言談。觀察他們的刑政,順從天意的,就叫作好的刑政;違反天意的,就叫作不好的刑政。所以把天志設為法則,立為標準,拿它來量度天下王公大人、卿大夫的仁與不仁,就好象分別黑白一樣明白。

所以

墨子說:“現在天下的王公大人士君子,如果心中確實想遵循天道,造福民眾,考察仁義的根本,對天意就不可不順從。順從天意,是義所要求的法則。”

天志下

子墨子言曰:“天下之所以亂者,其說將何哉?則是天下士君子,皆明於小而不明於大。”何以知其明於小不明於大也?以其不明於天之意也。何以知其不明於天之意也?以處人之家者知之。今人處若家得罪,將猶有異家所以避逃之者;然且父以戒子,兄以戒弟,曰:“戒之!慎之!處人之家,不戒不慎之,而有處人之國者乎?”今人處若國得罪,將猶有異國所以避逃之者矣;然且父以戒子,兄以戒弟,曰:“戒之!慎之!處人之國者,不可不戒慎也。”今人皆處天下而事天,得罪於天,將無所以避逃之者矣;然而莫知以相極戒也(1)。吾以此知大物則不知者也。

是故子

墨子言曰:“戒之慎之,必為天之所欲,而去天之所惡。”曰天之所欲者,何也?所惡者,何也?天欲義而惡其不義者也。何以知其然也?曰:義者,正也。何以知義之為正也?天下有義則治,無義則亂,我以此知義之為正也。然而正者,無自下正上者,必自上正下。是故庶人不得次己而為正(2),有士正之;士不得次己而為正,有大夫正之;大夫不得次己而為正,有諸侯正之;諸侯不得次己而為正,有三公正之;三公不得次己而為正,有天子正之;天子不得次己而為政,有天正之。今天下之士君子,皆明於天子之正天下也,而不明於天之正天子也。是故古者聖人明以此說人,曰:“天子有善,天能賞之;天子有過,天能罰之。”天子賞罰不當,聽獄不中,天下疾病禍福,霜露不時,天子必且■豢其牛羊犬彘,潔為粢盛酒醴,以禱祠祈福於天,我未嘗聞天之禱祈福於天子也。吾以此知天之重且貴於天子也。是故義者,不自愚且賤者出,必自貴且知者出。曰:誰為知?天為知。然則義果自天出也。今天下之士君子之欲為義者,則不可不順天之意矣!

曰:順天之意何若?曰:兼愛天下之人。何以知兼愛天下之人也?以兼而食之也。何以知其兼而食之也?自古及今,無有遠靈孤夷之國(3),皆■豢其牛羊犬彘,潔為粢盛酒醴,以敬祭祀上帝、山川、鬼神,以此知兼而食之也。苟兼而食焉,必兼而愛之。譬之若楚、越之君:今是楚王食於楚之四境之內,故愛楚之人;越王食于越,故愛越之人。今天兼天下而食焉,我以此知其兼愛天下之人也。

且天之愛百姓也,不盡物而止矣。今天下之國,粒食之民,殺一不辜者,必有一不詳。曰:“誰殺不辜?”曰:“人也。”“孰予之不辜?”曰:“天也。”若天之中實不愛此民也,何故而人有殺不辜、而天予之不祥哉?且天之愛百姓厚矣,天之愛百姓別矣,既可得而知也。何以知天之愛百姓也?吾以賢者之必賞善罰暴也。何以知賢者之必賞善罰暴也?吾以昔者三代之聖王知之。故昔也三代之聖王,堯、舜、禹、湯、文、武之兼愛之天下也。從而利之,移其百姓之意焉,率以敬上帝、山川、鬼神。天以為從其所愛而愛之,從其所利而利之,於是加其賞焉,使之處上位,立為天子以法也,名之曰聖人。以此知其賞善之證。是故昔也三代之暴王,桀、紂、幽、厲之兼惡天下也,從而賊之,移其百姓之意焉,率以詬侮上帝、山川、鬼神。天以為不從其所愛而惡之,不從其所利而賊之,於是加其罰焉。使之父子離散,國家滅亡,抎失社稷(4),憂以及其身。是以天下之庶民,屬而毀之。業萬世子孫繼嗣,毀之賁,不之廢也,名之曰失王。以此知其罰暴之證。今天下之士君子欲為義者,則不可不順天之意矣。

曰:順天之意者,兼也;反天之意者,別也。兼之為道也,義正;別之

為道也,力正。曰:“義正者,何若?”曰:大不攻小也,強不侮弱也,眾不賊寡也,詐不欺愚也,貴不傲賤也,富不驕貧也,壯不奪老也。是以天下之庶國,莫以水火、毒藥、兵刃以相害也。若事上利天,中利鬼,下利人,三利而無所不利,是謂天德。故凡從事此者,聖知也,仁義也,忠惠也,慈孝也,是故聚斂天下之善名而加之。是其故何也?則順天之意也。曰:“力正者,何若?”曰:大則攻小也,強則侮弱也,眾則賊寡也,詐則欺愚也,貴則傲賤也,富則驕貧也,壯則奪老也。是以天下之庶國,方以水火、毒藥、兵刃以相賊害也。若事上不利天,中不利鬼,下不利人,三不利而無所利,是謂之賊。故凡從事此者,寇亂也,盜賊也,不仁不義,不忠不惠,不慈不孝,是故聚斂天下之惡名而加之。是其故何也?則反天之意也。

故子

墨子置立天之以為儀法,若輪人之有規,匠人之有矩也。今輪人以規,匠人以矩,以此知方圜之別矣。是故子墨子置立天之,以為儀法,吾以此知天下之士君子之去義,遠也!何以知天下之士君子之去義遠也?今知氏大國之君寬者然曰:“吾處大國而不攻小國,吾何以為大哉?”是以差論蚤牙之士,比列其舟車之卒,以攻罰無罪之國,入其溝境,刈其禾稼,斬其樹木,殘其城郭,以御其溝池,焚燒其祖廟,攘殺其犧牷。民之格者,則剄拔之(5),不格者,則系操而歸(6),丈夫以為仆圉、胥靡,婦人以為舂酋。則夫好攻伐之君,不知此為不仁義,以告四鄰諸侯曰:“吾攻國覆軍,殺將若干人矣。”其鄰國之君,亦不知此為不仁義也,有具其皮幣,發其綛處(7),使人饗賀焉。則夫好攻伐之君,有重不知此為不仁不義也,有書之竹帛,藏之府庫,為人後子者,必且欲順其先君之行,曰:“何不當發吾府庫,視吾先君之法美?”必不曰“文、武之為正者,若此矣”,曰“吾攻國覆軍,殺將若干人矣。”則夫好攻伐之君,不知此為不仁不義也。其鄰國之君,不知此為不仁不義也。是以攻伐世世而不已者。此吾所謂大物則不知也。

所謂小物則知之者,何若?今有人於此,入人之場園,取人之桃李瓜姜者,上得且罰之,眾聞則非之。是何也?曰:不與其勞,獲其實,已非其有所取之故。而況有逾於人之牆垣,抯格人之子女者乎!與角人之府庫,竊人之金玉蚤累者乎(8)!與逾人之欄牢,竊人之牛馬者乎!而況有殺一不辜人乎!今王公大人之為政也,自殺一不辜人者,逾人之牆垣,抯格人之子女者,與角人之府庫,竊人之金玉蚤累者,與逾人之欄牢,竊人之牛馬者,與入人之場園,竊人之桃李瓜姜者,今王公大人之加罰此也;雖古之堯、舜、禹、湯、文、武之為政,亦無以異此矣。今天下之諸侯,將猶皆侵凌攻伐兼併(9),此為殺一不辜人者,數千萬矣!此為逾人之牆垣,格人之子女者,與角人府庫,竊人金玉蚤累者,數千萬矣!逾人之欄牢,竊人之牛馬者,與入人之場園,竊人之桃李瓜姜者,數千萬矣!而自曰:“義也!”

故子

墨子言曰:“是蕡我者(10),則豈有以異是蕡黑白、甘苦之辯者哉!今有人於此,少而示之黑,謂之黑;多示之黑,謂白。必曰:‘吾目亂,不知黑白之別。’今有人於此,能少嘗之甘,謂甘;多嘗,謂苦。必曰:‘吾口亂,不知其甘苦之味。’今王公大人之政也,或殺人,其國家禁之。此蚤越有能多殺其鄰國之人(11),因以為文義。此豈有異蕡黑白、甘苦之別者哉!”

故子墨子置天之以為儀法。非獨子墨子以天之志為法也,於先王之書《大夏》之道之然:“帝謂文王,予懷明德,毋大聲以色,毋長夏以革,不識不知,順帝之則。”此誥文王之以天志為法也(12),而順帝之則也。且今天下之士君子,中實將欲為仁義,求為上士,上欲中聖王之道,下欲中國家百姓

之利者,當天之志而不可不察也。天之志者,義之經也。

注釋

(1)“極”即“儆”,“敬”,通“警”。(2)“次”即“恣”,下同。(3)“遠靈孤夷”應為“遠夷蘦孤”,“蘦”通“零”。(4)抎:墜落。(5)“拔”為“殺”字之誤。(6)“操”為“累”之誤。(7)“綛”為“總”之誤。(8)“蚤”為“布”字之誤。(9)“凌”通“陵”。(10)“蕡”,“紊”之假借字。“我”為“義”字之誤。(11)“蚤越”當為“斧鉞”。(12)“誥”為“語”字之誤。

原文翻譯

墨子說道:“天下混亂的原因,其原因是什麼呢?就是天下的士君子,都只明白小啟發而不明白大啟發。”從何知道他們只明白小啟發而不明白大啟發呢?從他們不明白天意就可知道。從何知道他們不明白天意呢?從他們處身家族的情況可以知道。假如現在(有人)在家族中得了罪,他還有別的家族可以逃避,然而父親以此告誡兒子,兄長以此告誡弟弟,說:“警戒呀!謹慎呀!處身家族中不警戒不謹慎,還能處身於別人的國里么?”假如現在(有人)在國中得了罪,還有別國可以逃避,然而父親以此告誡兒子,兄長以此告誡弟弟,說:“警戒呀!謹慎呀!處身國中不可不警戒謹慎呀!”現在的人都處身天下,侍奉上天,如果得罪了上天,將沒有地方可以逃避了。然而沒有人知道以此互相警戒。我因此知道他們對大事情不知道。

所以墨子說道:“警戒呀!謹慎呀!一定要做天所希望的,除去天所厭惡的。”天所希望的是什麼呢?所厭惡的是什麼呢?天希望義而厭惡不義。從何知道是這樣呢?因為義即是正。

因何知道義即是正呢?天下有義就治理,無義就混亂,我因此知道義就是正。然而所謂正,不能自下正上,必須從上正下。所以庶民百姓不得肆意去從事,有士來匡正他;士不得肆意去做。有大夫來匡正他;大夫不得肆意去做,有諸侯去匡正他;諸侯不得肆意去做,有三公來匡正他;三公不得肆意去做,有天子匡正他;天子不得肆意去做,有上天匡正他。現在天下的士君子對於天子匡正天下都很明白,但對上天匡正天子卻不明白。所以古代的聖人明白地將此啟發告訴人們,說:“天子有善,天能賞他;天子有過,天能罰他。”若天子賞罰不當,刑罰不公,天就會降下疾病災禍,霜露失時。這時天子必須要餵養牛羊豬狗,潔淨地整備粢盛酒醴,去向上天祭祀,禱告,求福。但我從來就不曾聽說過上天向天子禱告和求福的。我由此知道天比天子尊貴、莊重。所以義不從愚蠢而卑賤的人中產生,必定從尊貴而聰明的人中產生。那么誰是尊貴的?天是尊貴的。誰是聰明的?天是聰明的。既然如此,那么義果真是從上天產生出來的了。現在天下的士君子希望行義的話,那么就不可不順從天意。

順從天意應怎樣做呢?回答說:兼愛天下的人怎么知道是兼愛天下的人呢?因為天對人民的祭祀全都享用。怎么知道天兼而食之呢?自古及今,無論如何遙遠偏僻的國家,都餵養牛羊狗豬,潔淨地整備酒醴粢盛,用以祭祀山川、上帝、鬼神,由此知道上天對人民兼而食之。假如兼而食之,必定會兼而愛之,就好象楚、越的國君一樣。現在楚王在楚國四境之內享用食物,所以愛楚國的人。越王在越國享用食物,所以愛越國的人。現在天對天下兼而享用,我因此知道它愛天下的人。

而且上天愛護百姓,不僅此而己。現在天下所有的國家,凡是吃米糧的人民,殺了無辜的人,必定得到一種不祥,殺無辜的是誰呢?回答說:“是

人。”給他不祥的是誰呢?“是天”。假若上天內心確實不愛護這些百姓,那為什麼在人殺了無辜之後,天要給他以不祥呢?並且上天愛護百姓是很厚重的,上天愛護百姓是很普遍的,這已經可以知道了。怎么知道上天愛護百姓呢?我從賢者必定要賞善罰暴得知。怎么知道賢者必然賞善罰暴呢?我從從前三代聖王的事跡知道這個。從前三代的聖王堯、舜、禹、湯、文王、武王兼愛天下,從而造福人民,改移百姓的心意,率領他們敬奉上帝、山川、鬼神。上天因為他們愛自己所愛的人,利自己所利的人,於是加重他們的賞賜,使他們居於上位,立為天子,(後世)以為表率,稱之為聖人。從這可知賞善的證據。從前三代的暴君,如桀、紂、幽王、厲王等,對天下人全都憎惡,殘害他們,改移百姓的心意,率領他們侮慢上帝、山川、鬼神,天因為他們不跟從自己的所愛,反而憎惡他們,不跟從自己的所利,反而殘害他們,於是對他們加以懲罰,使他們父子離散,國家滅亡,喪失社稷,憂及本身。而天下的百姓也都非毀他們,到了子孫萬世以後,仍然受人們的唾罵,稱他們為暴君,這就是罰暴的明證了。現今天下的士君子,若要行事合乎義,就不可不順從天意。

順從天意,就是“兼”;違反天意,就是“別”。兼的啟發,就是義政;別的啟發,就是力政。如果問道:“義政是什麼樣呢?”回答說:大的不攻打小的,強的不欺侮弱的,多的不殘害少的,狡詐的不欺騙愚笨的,尊貴的不傲視卑賤的,富足的不傲慢貧困的,年壯的不掠奪年老的。所以天下眾國,不以水火、毒藥、刀兵相互殺害。這種事上利於天,中利於鬼,下利於人。三者有利,就無所不利,叫作天德。所以凡從事於此的,就是聖智、仁義、忠惠、慈孝,所以聚集天下的好名聲加到他身上。這是什麼緣故呢?就是順從天意。問道:“力政是什麼樣呢?”回答說:大的攻打小的強的欺侮弱的,多的殘害少的,狡詐的欺騙愚笨的,尊貴的傲視卑賤的,富裕的傲慢貧困的,年壯的掠奪年老的,所以天下眾國,一齊拿著水火、毒藥、刀兵來相互殘害。這種事上不利於天,中不利於鬼,下不利於人,三者不利就無所得利,所以稱之為(天)賊。凡從事於這些事的,就是寇亂、盜賊、不仁不義、不忠不惠、不慈不孝,所以聚集天下的惡名加在他們頭上。這是什麼緣故呢?就是違反了天意。

所以

墨子設立天志以為儀法,就象輪匠有圓規,木匠有方尺一樣,現在輪人使用圓規,木匠使用方尺,以之知道方與圓的區別。所以墨子設立天志以為儀法,我因此而知道天下的士君子離義還很遠。怎么知道天下的士君子離義還很遠呢?現在大國的君主自得地說:“我們處於大國地位而不攻打小國,我怎能成為大國呢?”因此差遣他們的爪牙,排列他們的舟車隊伍,用以攻伐無罪的國家。進入他們的國境,割掉他們的莊稼,砍伐他們的樹木,毀壞他們的城郭,以及填沒他們的溝池,焚燒他們的祖廟,屠殺他們的牲口。人民抵抗的,就殺掉;不抵抗的就捆縛回去,男人用作奴僕,馬夫,女從用作舂米、掌酒的家奴。那些喜好攻伐的君主,不知道這是不仁不義,還以此通告四鄰的國君說:“我攻下別國,覆滅他們的軍隊,殺了將領多少人。”他鄰國的君主,也不知道這是不仁不義,又準備皮幣,拿出倉庫的積藏派人去犒勞慶賞。那些喜好攻伐的君主又絕對不知道這是不仁不義,又把它寫在簡帛上,藏在府庫中,作為後世子孫的,必定將要順從他們先君的志行,說道:“為什麼不打開我們的府庫,看看我們先君留下的法則呢?”(那上面)必定不會寫著“文王、武王的政績象這樣”,而必定寫著“我攻下敵國,覆

滅他們的軍隊,殺了將領若干人”。那些喜好攻伐的君主不知道這是不仁不義;他的鄰國君主,也不知道這是不仁不義,因此攻伐代代不止。這就是我所說的(士君子)對於大事全不明白的緣故。

所謂小事則知道,又怎么樣呢?比如現在這裡有一個人,他進入別人的果場菜園偷竊人家的桃子、李子、瓜菜和生薑,上面抓住了將會懲罰他,大眾聽到了就指責他。這是什麼原因呢?是因為他不參與種植之勞,卻獲得了果實,取到了不屬於自己的東西的緣故。何況還有翻越別人的圍牆,去抓取別人子女的呢!與角穿人家的府庫,偷竊人家的金玉布帛的呢!與翻越人家的牛欄馬圈,人家牛馬的呢!何況還有殺掉一個無罪的人呢!當今的王公大人執掌政治,對於從殺掉一個無罪的人,翻越人家的圍牆抓取別人的子女,與角穿別人的府庫而偷取人家的金玉布帛,與翻越別人的牛欄馬牢而牛馬的,與進入人家的果場菜園而偷取桃李瓜果的,現在的王公大人對這些所判的罪,即使古代的聖王如堯、舜、禹、湯、文王、武王等治政,也不會與此不同。現在天下的諸侯,大概還全都在相互侵犯、攻伐、兼併,這與殺死一個無辜的人相比,(罪過)已是幾千萬倍了。這與翻越別人的圍牆而抓取別人的子女相比,與角穿人家的府庫而竊取金玉布帛相比,(罪過)也已數千萬倍了。與翻越別人的牛欄馬圈而偷竊別人的牛馬相比,與進入人家的果場菜園而竊取人家的桃、李、瓜、姜相比,(罪過)已數千萬倍了!然而他們自己卻說:“這是義呀!”

所以墨子說道:“這是混亂我的說法。它和把黑白甘苦混淆在一起有什麼區別呢!假如現在這裡有一個人,少許給他看一點黑色,他說是黑的,多給他看些黑色,他卻說白的,結果他必然會說:‘我的眼睛昏亂,不知道黑白的分別。’假如現在這裡有一個人,少許給他嘗點甜味,他說是甜的;多多給他嘗些甜味,他說是苦的。結果他必然會說:‘我的口味亂了,我不知道甜和苦的味道。’現在的王公大人施政,若有人殺人,他的國家必然禁止。如果有人拿兵器多多殺掉鄰國的人,卻說這是義。這難道與混淆黑白、甘苦的做法有什麼區別嗎!”

所以

墨子設立天志,作為法度標準。不僅墨子以天志為法度,就是先王的書《大夏》(即《-大雅》)中這樣說過:“上帝對文王說:我思念有光明德行的人,他不大顯露聲色,也不崇尚侈大與變革,不識不知,順從天帝的法則。”這是告誡周文王以天志為法度,順從天帝的法則。所以當今天下的士君子,如果心中確實希望實行仁義,追求做上層士,上希望符合聖王之道,下希望符合國家百姓的利益,對天志就不可不詳察。天志就是義的原則。