舞春牛,作為一種牛文化,屬農業文化的範疇,至今在西林縣壯族民眾中仍一直被保留著,也是其春節習俗中的一項重要內容。

基本介紹

- 中文名:壯族春牛舞

- 遺產編號:Ⅲ-20

- 遺產類別:民間舞蹈

- 遺產級別:省

簡介,詳細介紹,圖案,表演,民間傳說,

簡介

所屬地區: 廣西 · 百色 · 西林縣

文化遺產名稱:壯族春牛舞

申報日期:2006 申報人/申報單位:廣西省西林縣

詳細介紹

圖案

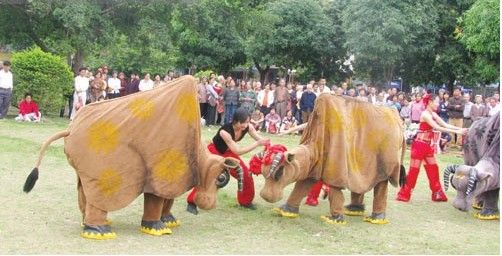

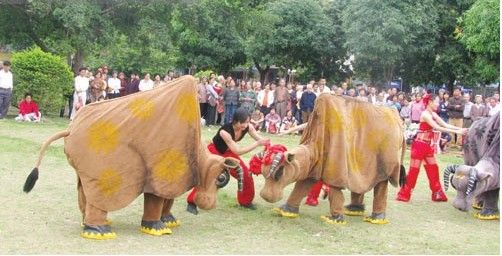

“春牛”用竹片巧妙編織而成,牛頭、牛角糊上綿紙,畫上牛眼,牛身是一塊黑布或灰布。舞牛人敲鑼打鼓在村中表演,鑽進布底的兩人,一人在前撐牛頭,一人在後彎腰拱背甩尾巴,後面跟著的是一個手拿犁架的漢子。表演時,一般有鑼鼓隊、舞蹈隊配合,形成春牛隊。鑼鼓隊由嗩吶師、鑼鼓手、琴師組成。鑼鼓隊在前,隨後是燈牌,也叫香亭,其正面繪一“牛像”,後面嵌“春”字,兩側配吉語對聯,還有四盞春燈,燈面飾以浮雕“龍鳳呈祥”等圖案、“五穀豐登”、“國泰民安”等吉聯,燈內插蠟燭;春牛居中:兩人飾牛,其中一人舞牛頭,另一個扮牛身,依陰陽年分圍裹相應顏色的外披。設兩個牧童,他倆穿白邊開襟牧童衣,手執牛鞭,不時規範著牛的型態和指引春牛走向。

表演

隨後就是漁翁、樵夫、農人、書生各一人。漁翁是白鬢黑髮老人,豁達、開朗而風趣,執魚桿,背魚簍。樵夫穿束腰短襟,拿刀斧,挑柴擔。農人背木犁,赤腳短衣。書生文質彬彬,持書閱卷。再有一個男扮的村姑,挑牛草、飯桶。還有一個男扮的老太婆,手搖爛蒲扇,滑稽、花俏,人稱老茶婆。村姑、老太婆在隊里穿行不定,互相逗趣或調逗。有時還有莊公、管賬,穿馬褂,拿算盤和賬本。牛隊一路行來被主人迎進廳堂;舞蹈隊在後,依次到各村表演。先由春牛在場上繞圈、刨蹄、晃角、甩尾、滾泥,動作較為簡單,接著由舞蹈隊表演各種農事活動,青年以木葉伴奏。廳堂上,春牛合著鼓點拜天地、拜東主,到廚房、豬欄、牛圈巡拜,一路念叨:“凶神惡煞、豬邪牛瘟遠走他方。”這叫做“參神”。舞畢,村人往往端來香茶、糯米粑粑等加以慰勞。其間,東家不斷燃放鞭炮。鞭炮一響,牛隊又舞蹈不止,直舞得春牛趴在地上起不來,引得人群陣陣歡笑,山野田間溢著喜氣。

演畢,往往已是五更雞叫了。東家茶果酒菜招待,直喝得神昏顛倒,這才又到各處叩拜,這叫“回神”。回神結束才結隊離去。

民間傳說

據說,民間舞了春牛,一可風調雨順,二可國泰民安,三可做官連升,四可四季平安,五可五穀豐登,六可六畜興旺。隨著時代的發展,舞春牛已增添上新的內容,用來歌頌新社會、新生活。