城河遺址,位於湖北省荊門市沙洋縣後港鎮雙村村,面積約70萬平方米,是新石器時代古遺址遺存。

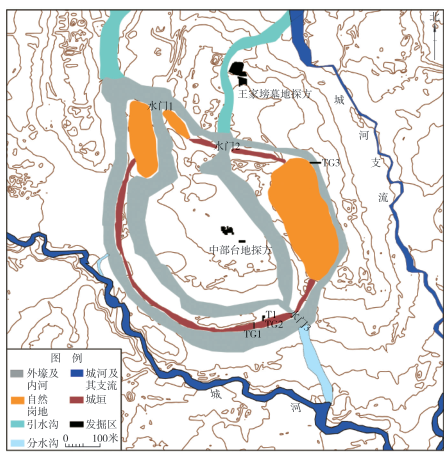

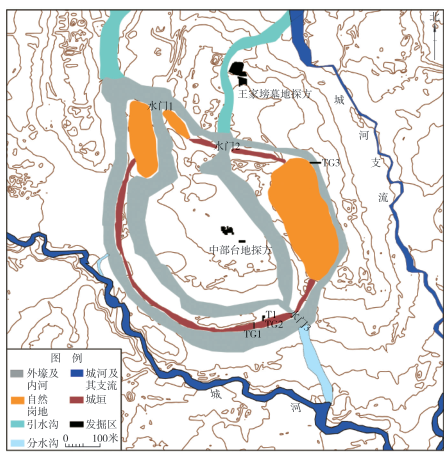

1983年,發現城河遺址。遺址平面呈不規則橢圓形,東北邊借用自然高崗為城牆,其餘方向城垣為平地土築。城牆外壁較陡直,內坡平緩。在城址東南角、北城牆西端西部、北城西端中部、南城牆中部各有一處缺口。西北、南、西城牆外有寬約30~50米的城壕,城址西北部略內凹。城河遺址北城垣外側的王家塝墓地是已發現的規模最大、保存最完整的屈家嶺文化時期墓地,填補了長江中游地區缺乏史前大型墓發現的空白,對重新審視屈家嶺文化的社會結構提供了重要的資料。城垣、居址、墓葬三位一體的系統發現,為長江中游地區文明化進程研究以及認識該地區在整箇中華文明形成過程中發揮的重要作用,提供了更全面的信息。

2013年5月,城河遺址被中華人民共和國國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。

基本介紹

- 中文名:城河遺址

- 地理位置:湖北省荊門市沙洋縣後港鎮雙村村

- 所處時代:新石器時代

- 保護級別:第七批全國重點文物保護單位

- 批准單位:中華人民共和國國務院

- 編號:7-0340-1-340

歷史沿革,遺址特點,文物遺存,研究價值,所獲榮譽,保護措施,旅遊信息,地理位置,交通信息,

歷史沿革

1983年,城河遺址被發現,命名為“草家灣遺址”。

2006年,更名為城河遺址。

2012年11月~2013年1月,經國家文物局、湖北省文物局批准,中國社會科學院考古研究所、湖北省文物考古研究所、荊門市博物館、沙洋縣文物保護中心組成聯合考古隊,對城河遺址進行了首次發掘。

2013年9~12月,聯合考古隊對城河遺址進行了全面勘探,初步掌握了城垣、城外壕、城內水系、水門、居址等重要遺蹟現象的分布狀況,為深入研究其聚落布局特徵提供了充實的資料和線索。

2014年9月~2015年1月,經國家文物局、湖北省文物局批准,聯合考古隊對城河遺址北部、西部區域進行了發掘。對遺址兩處區域有了整體性的認識,基本廓清了其“功能”和“性質”,為深入探索城河遺址的聚落布局提供了更多的信息和資料。

2015年10月起,聯合考古隊對城河遺址東南水門、東部外壕進行發掘。

2017年,考古隊在北城垣外側200米左右的王家塝勘探發現了屈家嶺文化時期墓葬235座,遂於2018年3月開始,系統發掘。這些墓葬葬俗獨特,絕大多數為豎穴土坑墓,超過70%的墓葬可見葬具,其中,類型豐富的史前獨木棺痕跡,為長江中游首次大規模發現,為了解當時葬具結構提供了支撐。

城河遺址平面及王家塝墓地位置圖

遺址特點

- 綜述

城河遺址地處漢江西岸,長湖北岸。城河及其支流分別從遺址的西、南及東側流經,於遺址東南方匯合。城河遺址為新石器時代古遺址,約4000多年歷史。遺址平面呈不規則橢圓形,面積約70萬平方米。

城河遺址鳥瞰圖及王家塝位置(南-北)

- 城牆

城河遺址東北邊借用自然高崗為城牆,其餘方向城垣為平地土築。城牆外壁較陡直,內坡平緩。在城址東南角、北城牆西端西部、北城西端中部、南城牆中部各有一處缺口。西北、南、西城牆外有寬約30~50米的城壕,城址西北部略內凹。

- 遺蹟

城河遺址發現了房址、灰坑、灰溝、陶窯、灶址、黃土台以及活動面、柱洞、紅燒土坑等多類遺蹟現象。

- 王家塝墓葬

墓地揭露出各類形式的獨木棺墓、“一棺獨享”的大墓、棺槨齊備的小型墓葬、小型合葬墓等墓葬形制,並發現墓葬中不同部位的置鉞現象。考古工作表明,古人在此平整土地、營建墓地,並舉辦儀式活動,最終墓地南部逐漸演變為生產生活場所。相關研究為屈家嶺文化葬儀提供了新認識。

墓壙和棺木形制清晰,特徵明確。絕大多數為豎穴土坑墓,但有少量墓一側略帶“偏洞”,棺木一半被嵌偏洞中,並且發現同穴多“室”合葬墓。超過70%的墓葬可見葬具,發現率和保存完整狀況在長江中游史前墓地中非常少見。葬具痕跡包括獨木棺和長方形框線的板棺,在長江中游首次大規模發現史前獨木棺。

王家塝墓葬航拍圖

M202、M155和M112開口面積分別為17.3、14和22.4平方米,是中國範圍內已發現的同時期面積較大的史前墓葬。M202是一座同穴雙“室”合葬墓。長方形豎穴土坑,開口長4.38米,寬3.95米,墓底距墓口2.5米。東、北側有生土二層台。墓壁規整,局部保存明顯的工具痕跡。墓底有兩個平行的南北向墓室,中間以寬0.5米,高0.8米的生土梁相隔。生土梁頂部距墓口深1.7米。東、西兩墓室均發現直壁弧底獨木棺,棺內外均隨葬六十餘件磨光黑陶,同時在棺外發現漆盤、竹編器物等。墓葬填土隨葬瓮、罐、缸等數件大型帶蓋容器。根據發掘時預留的填土堆積剖面觀察,這些器物一般位於不同層填土的“界面”,應是伴隨填土的逐層傾倒先後分別放置的。M155亦為南北向同穴雙室墓,墓壙長4.68米、寬3.2米,中間留有生土隔梁,將墓葬分為東、西兩室。獨木棺保存完整、結構清晰,東室棺內、外隨葬漆器和大量磨光黑陶,並在墓主右股骨附近發現玉鉞及紅色漆柄痕跡。鉞長25厘米、刃寬13厘米,柄痕長度為60厘米。

M202航拍

M112為同穴三室墓,位於墓地中部,東西長5.95米,南北寬4.1米。距開口深125厘米處發現三座平行的南北向墓室,亦以生土梁隔開。墓室形制均為長方形豎穴土坑狀。中墓室較大,南北長2.9米,寬1.6米。東西兩側墓室面積明顯較小。每個墓室內各埋葬一座獨木棺,痕跡清晰。中墓室獨木棺粗大,直徑達1.5米,棺內可見石鉞、象牙器、漆器以及大量磨光黑陶,棺外隨葬暗紅色大漆盤,棺木體量和隨葬品豐富程度明顯大於兩側墓室。結合填土中,中墓室上方集中填埋大量帶蓋容器的現象,似乎可以認為中墓室墓主的身份高於兩側墓室。

上述大型墓葬分別位於中部、西南、西北、東北四個位置。在每座或每兩座大型墓葬周圍,則分別分布數量不等的中型、次中型、小型墓葬,表現出明確的布局。

- 陶器坑

墓地東部發現三個陶器坑,每個坑內放置數件陶器,可能是周圍若干小型墓葬所共享的隨葬品。陶器坑1,位於墓地東部,分布於TN125E25內。疊壓於第2層下,打破生土。為圓形豎穴狀坑,直徑0.7米、深0.16米。坑內交錯疊壓放置7件完整的陶器,陶質較差。器類以豆為主,並有少量罐。坑內填土為黃褐色黏土夾雜大量黑色砂粒,似是有意將黏土和砂粒混合填埋。該陶器坑位於M48和M49之間,而兩墓葬規模較小,三者之間的空間關係值得關注,有一種可能就是M48和M49共同享用該坑內的陶器。

陶器坑1

- 水壩遺蹟

該遺蹟為屈家嶺文化時期人工堆築的水壩遺蹟,初步探明遺蹟橫跨城河支流河谷,南北長260米,西最寬處為39米,地面可見最大高度為6.5米,可能用於攔截城河支流水資源,從而在水壩北部區域形成蓄水區;水資源可藉助北部崗地的人工溝進入城內,實現城內旱季供水、澇季排水功能。此外,在城內西部區域發現年代不晚於屈家嶺文化時期的人工堆積,與城垣、水壩的堆積結構、性狀相似,其東西兩側還有平行的大型壕溝,不排除為早期城垣的可能性。

文物遺存

城河遺址隨葬品豐富,幾乎所有墓葬都隨葬陶器,少則數件,多則六十餘件。除陶器外,亦有玉鉞、石鉞、象牙器、竹編器物、豬下頜骨、漆器以及疑似木器等遺存。墓葬規模、葬具、隨葬品等表現出明顯的社會分化。在發掘區內,面積在10平方米以上的大型墓葬有7座。大、中型墓葬有體量巨大的棺木、精美的玉鉞、石鉞、漆器、象牙器以及大量磨光黑陶、豬下頜骨等遺物。在大、中型墓葬填土中,還發現隨葬瓮、罐、夾砂紅陶缸的現象。小型墓葬規模較小,葬具的使用率低,僅隨葬數件陶器。甚至發現幾座小墓共用一個器物坑的現象。

研究價值

城河遺址北城垣外側的王家塝墓地是已發現的規模最大、保存最完整的屈家嶺文化時期墓地,填補了長江中游地區缺乏史前大型墓發現的空白,對重新審視屈家嶺文化的社會結構提供了重要的資料。而城垣、居址、墓葬三位一體的系統發現,為長江中游地區文明化進程研究以及認識該地區在整箇中華文明形成過程中發揮的重要作用,提供了更全面的信息。

湖北沙洋城河遺址反映了屈家嶺文化人群通過建造一系列水利設施,調控古城用水的水資源管理模式,展現出長江中游新石器時代古人對自然的認知和改造;王家塝墓地多種形制的墓葬,反映了屈家嶺文化社群結構的複雜性和社會分化現象,與良渚、寺墩展現的史前文明形態交相輝映,提供了探討長江中游新石器時代文明進程的新證據。

所獲榮譽

2019年3月29日,城河遺址入選國家文物局2018年度全國十大考古新發現。

保護措施

2013年5月,城河遺址被中華人民共和國國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。

旅遊信息

地理位置

城河遺址位於湖北省荊門市沙洋縣後港鎮雙村村。

後港鎮雙村村民委員會

交通信息

自駕:自湖北省荊門市沙洋縣人民政府開車前往城河遺址,路程約29.2千米,用時約47分鐘。