基本介紹

- 中文名:四面城城址

- 地理位置:遼寧省鐵嶺市昌圖縣四面城鎮

- 所處時代:遼代至金代

- 保護級別:第七批全國重點文物保護單位

- 批准單位:中國共和國國務院

- 批准文號:國發[2013]13號

- 編號:7-0098-1-098

遺址特點

歷史記載

安州殘碑

遼代安州

四面城鎮

昌圖縣

研究價值

旅遊信息

保護措施

研究價值

旅遊信息

保護措施

地圖信息

地址:遼寧省鐵嶺市昌圖縣

打開百度地圖查看詳情

地址:遼寧省鐵嶺市昌圖縣

打開百度地圖查看詳情

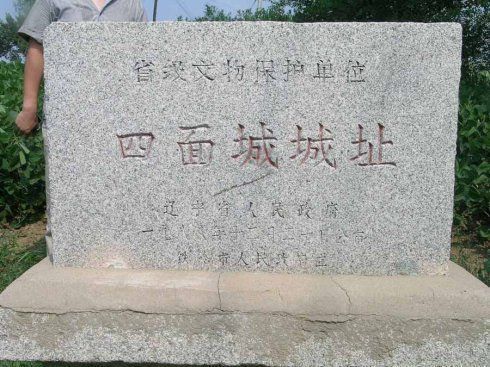

四面城城址,位於遼寧省鐵嶺市昌圖縣四面城鎮政府東200米處一高起台地上,占地面積18萬平方米,是遼代至金代的遺址。1988年12月,四面城城址被遼寧省政府公布為第...

四面城基本情況 編輯 四面城鎮位於遼寧省鐵嶺市昌圖縣中心地帶,面積113.3平方公里,轄區12個行政村,114個村民組,總人口27126人,其中農業人口26530人。

昌圖縣四面城中學,成立於1958年,是遼寧普通中學學校,從事初級中學教育,學校位於昌圖縣四面城鎮。...

遺址四面城垣除南垣西段向外突出外,均較直。西北、東北、東南城垣拐角處均為高台。城垣東城門有大小兩座,大東門寬約15米,小東門寬約4米,城垣外有護城河環繞...

四面城鎮屬遼寧省鐵嶺市昌圖縣,鎮政府駐四面城,常住人口20915人(2017年),面積113.33平方公里,轄13個村委會:查罕、姜家、蘇家、靠河、小黑、郭家梁、四面城、...

洛陽東周王城,位於今洛陽市王城公園一帶,為東周時期的古城遺址。洛陽東周王城平面大體呈正方形,整個王城周長約15公里,有四面城垣和三個城角,大部分位於西工區中...

登上內城城台,上面同樣是平整的麥田。內城城台,位於整個城的西北部,呈長方形,面積約40萬平方米。外城四面城垣痕跡仍隱約可見,東西長1750米,南北寬1250米,全城...

垣曲商城是以層層夯土修築的由四面城垣圍成的方形城堡,它的平面形狀略呈梯形,北城垣蜿蜒起伏,現存於地面之上,其餘三面牆均埋沒於地下。城址東西約350米,南北約...

對於偏城目前有兩種說法:一種是當地人的傳說,說四面城為遼代的安州城,二者的距離很近,僅8華里。偏城是四面城的姊妹城,而稱偏城,一旦發生戰事,姊妹城之間可以...

南詔黑城遺址在祿豐縣仁興鎮西南4公里的一個緩坡上,是距今1250年前唐代地方政權南詔國時代建的一座城池,原名黑城,因黑城遺址四面有水環繞,當地的人們稱為水城。...

邯鄲故城可分趙王城和大北城兩部分。趙王城是宮城,呈品字形,由東城、西城和北城三個小城組成。西城的平面呈方形,周長5680米,四面城牆殘高3至8米,牆基寬度不一...