字野夫,號青衣居士,原名愛新覺羅·啟貴,滿族正藍旗,是清高宗(乾隆)長子定親王永璜的第七代孫。當代著名宮廷派畫家。受家庭薰陶,自幼喜好水墨丹青,繪畫、書法、篆刻無所不通。

基本介紹

- 中文名:吉文旭(愛新覺羅·啟貴)

- 出生地:北京

- 出生日期:1941年

- 畢業院校:中央工藝美術學院

個人簡介,家庭背景,過繼吉家,投身藝術,三出三進,大隱於市,藝術特色,文旭繪竹,主要作品,

個人簡介

年輕時研習古人書畫,博採眾長,仿古畫作幾可亂真,“騙”過不少鑑別大師。隨著年齡日長,走遍祖國名山大川,飽識各地風土人情,逐漸形成獨特的藝術認知,繪畫風格自成一家。擅畫花鳥、蟲草、山水、人物、走獸,畫風靈動,工寫交融。曾任中國書畫家聯誼會常務理事,國際書畫家研究院教授,中華書學會理事,中國華僑文學藝術協會常務理事等職。

家庭背景

吉文旭於1941年在北京西城區西內大街66號的二層小樓上出生,其祖父為愛新覺羅·毓朗(1864年8月27日-1922年12月14日),即多羅敏達貝勒,愛新覺羅·溥煦的第二子。光緒十二年(1886年)封三等鎮國將軍,三十三年(1907年)襲多羅貝勒。歷任宗人府左宗正,軍機大臣上行走、巡警部(民政部)侍郎、步軍統領、訓練禁衛軍大臣。宣統二年(1910年)七月,授軍機大臣。愛新覺羅·溥儀在談到清朝的覆亡時曾說:“清亡就亡在兩王三貝勒。”兩王是醇親王載灃、慶親王奕劻,三貝勒便是載洵、載濤和他的祖父毓朗。

曾祖父愛新覺羅·溥煦(1828—1907),清朝宗室。他為人樂善好施,常給窮人錢米,買鳥放生。一生毫無建樹,多年不進宮廷,因不當差,有時還被罰俸。但酷愛收藏名家書畫,過手的珍品不計其數。

生父恆馞,固山貝子,光緒三十二年十二月(合1907年)出生與定親王府,民國十一年十一月(1922年))接替父親成為定親王第八代,但因為誠郡王並非世襲罔替的爵位,因此他的封爵只是貝子。恆馞念過大學,英文很好,生活放蕩不羈,是當年北平城頗有些“名氣”的紈絝子。當時城裡僅有兩輛小汽車不掛牌照,一輛是攝政王載灃的,一輛就是“馞貝子”恆馞的。在祖父毓朗去世後,家裡日子愈發困難,1928年恆馞與恆蘭出面將王府售出。但由於揮霍無度,又不事勞作,只能靠不停地出賣家產為生。

末代皇后婉容生母是吉文旭伯祖父毓長的女兒,繼母是他二姑姑,因此婉容是吉文旭的表姐。

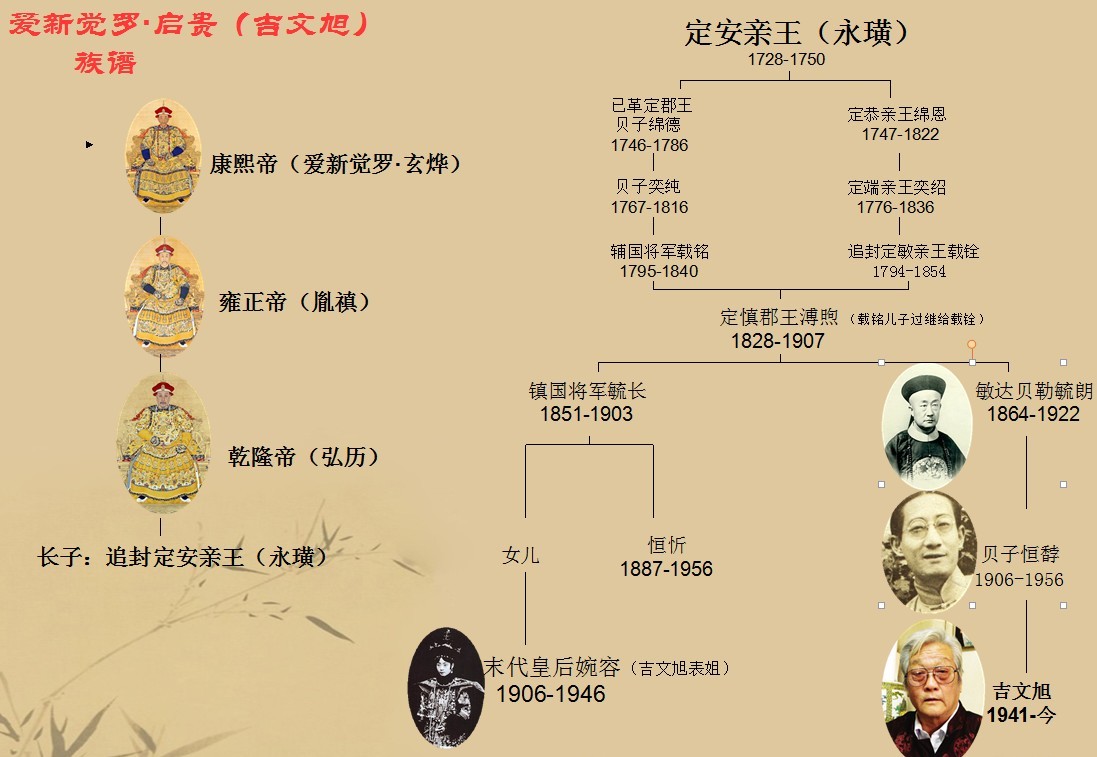

定親王世襲情況簡表如下:

1728年-1750年:定安親王永璜,乾隆帝第長子,追封,諡號安。

1750年—1776年:已革定郡王綿德,永璜長子,初封親王,1752年降郡王,1776年革爵。

1776年—1822年:定恭親王綿恩,永璜二子,初封郡王,1793年進親王,諡號恭。

1822年—1836年:定端親王奕紹,綿恩二子,諡號端。

1836年—1854年:定敏親王載銓,奕紹長子,初封郡王,追封親王,諡號敏。

1854年—1907年:定慎郡王溥煦,載銓養子,降爵為郡王,諡號慎。

1907年—1922年:敏達貝勒毓朗,溥煦二子,降爵為貝勒,諡號敏達。

1922年—1945年:貝子恆馞,毓朗二子,降爵為貝子。

吉文旭族譜

吉文旭族譜過繼吉家

吉文旭幼時名小貴,降生的時候正好是家庭最困苦的日子,日本完全控制著當時的北平,生父又鴉片成癮,生活支出全靠變賣地產和出售藏品,頗有些難以為繼。正巧恆馞好友吉福無後,未免難以供養,便將小貴過繼給吉家,從此,吉文旭便離開了那個記憶中有著大梨樹的院子。

吉福乃滿族正紅旗,一生經營字畫古玩,經手的宮廷珍藏數不勝數,是知名的古董字畫鑑賞大家。因為吉文旭是家裡的獨子,所以經常被養父帶著觀摩各類奇珍異寶、名人書畫,耳濡目染之下,從小就對藝術表現出濃厚的興趣,琴棋書畫無一不會。

投身藝術

吉文旭幾歲的時候就表現出極高的繪畫天賦,但真正下定決心要走藝術道路,那必須談到近現代畫壇巨匠齊白石。當時齊白石家住跨車胡同13號,幼子齊良末與吉文旭是髮小,都在豐盛胡同念國小,關係極好。一次倆人一起去琉璃廠玩,齊良末拿出齊白石一幅畫來,往櫃檯上一放,不用講價就賣了八元。這給幼年吉文旭留下了極為深刻的烙印,那幅畫不過是一隻蟈蟈幾根草葉,而當時的八元錢可讓倆人吃遍北京城,放在普通人家足夠一個月的用度。他從此認為繪畫不僅僅可以是愛好,還能夠是一輩子的事業。

從那以後,吉文旭除了臨摹家中藏畫外,還到處找名家的畫作學習。同時從家中翻出《芥子園畫譜》,照譜學畫,如醉如痴。同時開始留心觀察花鳥草蟲,別的小孩子只是鬥蛐蛐抓小鳥的時候,他已經開始觀摩繪畫了。

由於用功加上良好的天賦,十四歲的時候,吉文旭的畫作就已經達到較高的水平,既合畫規,又能出新。他每天放學後畫十個書籤,放在養父店裡,竟然能夠全部賣掉,每個能賣2分錢,一天就能賺2毛錢,抵得上現在至少200元。

自古以來,一個畫家能否承前啟後、功成名就,很大程度上得力於他傳統功底是否深厚。少年吉文旭深知這個道理,於是他花了大量的時間和心血臨摹古人名作和前輩佳品。他從身邊的齊白石起筆,到王雪濤、劉奎齡,再到廣涉吳昌碩、黃賓虹等民國諸大家,接著明清宋元,最後上溯到隋唐。他把歷代有代表性的畫家和代表作品一一挑出,由近到遠,潛心研究。吳道子的人物、黃公望的山水、吳鎮的竹梅,無一不是吉文旭反覆揣摩臨習的對象。

後來他考上中國工藝美術學院。從王雪濤學習花鳥、從郭傳璋學習山水、從孫菊生學習畫貓、從胡爽庵學習畫虎、從劉奎齡、劉繼卣學習工筆。他力求將每一位藝術家的“絕活”都納為己有,為的是博採眾長,推陳出新。

史上靠臨摹出名的極少,因為許多人臨摹的畫一般只能臨其貌,並未能深入其境,難以體現其意,但吉文旭卻能做到神形兼備,可見其傳統功力之深厚,殊為難得。他臨摹家裡收藏的作品,甚至能讓經常玩賞的養父看走了眼。

而在書法方面,他拜馮亦吾為師,與其子馮與詩結為師友,互相切磋書法技藝,後來形成了自己的風格。

三出三進

董其昌《畫禪室隨筆——卷二》中有“昔人評大年畫,謂得胸中萬卷書。更奇,又大年以宗室不得遠遊,每朝陵回,得寫胸中丘壑,不行萬里路,不讀萬卷書,欲作畫祖,其可得乎?”

自十五歲起,吉文旭前後三次離鄉出遊,三出三進北京城,遍歷京、津、冀、豫、魯、遼、黑、吉、甘、晉、蒙、陝、粵、桂、川、雲、寧等地,飽覽名山大川,做到真正的行萬里路,胸中有丘壑。

1956年,年僅15歲的他開始了第一次遠遊。沒有依靠家裡的資助,而是靠著自薦賣畫籌集盤纏。從京城一路往西,穿太行、爬華山、渡黃河、過草原,在賀蘭山里馱過煤,在戈壁沙漠睡過覺。然後轉向南下,在雲南看斷雲,在廣西十萬大山里追鳥獸。一直到1957年底報考大學的時候才回北京。一路走一路畫,見識了勤勞耕牛、斷橋流水、茅屋草舍,更不說華山絕頂的險峻、沙漠屎殼郎的可愛、雲南梯田的秀美,這些美景都流淌在他筆尖,也留存在他心中。

回到北京,吉文旭同時考上中央音樂學院和中國工藝美術學院,但最終選擇了後者。直到1960年,大饑荒開始,當時還是學生的他也到下面鍛鍊學習。這一次他先去十三陵放羊,然後一路向北,經延慶一直走到東北,在松啊察里河(松花江)看日出,到小黑河摸魚,零下40多度看雪景。一直到1964年才再一次回到北京。

很快文革開始了,1965年他被迫離開北京,開始了第三次遊歷。這次經河北到山西,太行、呂梁的每一個角落都留下了他的足跡,在草原上舉目遠望,天圓地方,人是如此的渺小。他思考著,若能將這樣的美麗的場景能通過自己的雙手留下痕跡,是多么美妙的事情。就這么用山里樹根做根雕、畫向日葵、畫旭日東升,直到1977年改革開放,隨著小平同志一聲令下,吉文旭再次回到北京。

董其昌畫訣曰:畫家六法,一氣韻生動。氣韻不可學,此生而知之,自有天授,然亦有學得處。讀萬卷書,行萬里路,胸中脫去塵濁,自然丘壑內營,立成鄄鄂。三進三出北京城的吉文旭,經過數萬里山川洗滌,積累了取之不盡、用之不竭的創作素材,為他日後藝術的創新創造了良好的條件。

大隱於市

現在的吉文旭,雖然在西城老宅也有幾間小房,但卻願意住在北京的“棚戶區”。周圍鄰居都知道這么一位深居簡出的和藹老人,卻不知道他就喜歡在這市井裡看書繪畫。走進他的那間小平房,牆上所有的空間都掛著他的畫作,飛禽走獸花鳥蟲草山水人物都有,屋子中間一張大畫桌占據了一半的空間,此外沒有看到電視,沒有收音機,入眼只有筆墨紙硯。

他打小就喜歡去天橋,那裡有各種耍把式的,也有更多看著玩兒的人們,孫麻子、小蜜蜂、摔跤沈三和那些圍著他們的人群,一個活生生的百姓社會,讓他著迷。從小玩兒鷹鬥狗捉蛐蛐兒,又結交來自於天南地北的各界名流,讓他從小就有著嚮往自由的基因。

80年代,書畫藝術重新繁榮起來,他回北京以後,在老年書畫聯誼協會工作,在恭王府工作;後來又參與創辦中國書畫家聯誼會,與廖靜文、王子忠共事,任常務理事,同時開始琢磨畫馬技法;再後來任過國際書畫家研究院教授,中華書學會理事,中國華僑文學藝術協會常務理事。不惑之年的他也有不少困惑,以後究竟會是怎么樣?自己應該做什麼?逐漸的,他發現自己喜歡的還是熱鬧的市井和靜心的畫畫,而不是政治和交際。家族興衰與個人起落均有著深刻體味的吉文旭不再在意那些功名利祿,慢慢的他辭去了那些有著各種光環的職務,回歸小時候的自由,從而更專注於自己的藝術,形成了有著鮮明特色的書畫理念。

他認為自古就提師法自然,但卻很少有人考慮什麼是自然。自然是天道,是不造作不拘束,是自由自在,回歸天然。只有生活回歸原本狀態,不再受到各種拘束,畫自己想畫的,寫自己想寫的,才能夠真正表現出天然的情趣。於是他大隱於市,就好像陶淵明所言:“問君何能爾,心遠地自偏。”喧囂的鬧市中為何能夠清幽自得,是因為心境高遠。

這段時期他畫了非常多具有生活情趣又顯高妙韻味的作品,尤其是山水竹石,構圖嚴謹,手法生動,色彩鮮明,韻味悠長,極富傳統文人畫的意趣,又飽含對現實社會的關懷。

儘管這個時期他捐獻的畫作被贈送給董建華、曾憲梓、馬萬祺、王光英、霍英東、榮毅仁等社會名流珍藏,隨後又作為國禮贈送給國外政要名人,深受加拿大、新加坡、法國、日本、香港、台灣、韓國、美國等國各界人士所喜愛並收藏。但他從不關心在意,甚至都不知道自己的作品多次被拍賣,又賣了多少錢。他只是關心這個國家和同胞。2003年5月整個北京都籠罩在非典的陰影中,他親自去非典隔離區贈畫,義拍,鼓勵在一線和病魔作鬥爭的患者,以及奮鬥在第一線的醫生和護士。2008年5月四川汶川地震,他又精心作畫並捐贈義賣,將籌集的所有錢物都獻給了災區。

藝術特色

在歷代畫史中,鮮有像吉文旭這樣擅長題材如此廣泛的畫家,舉凡花鳥、草蟲、走獸、人物、山水,靡不涉獵,且無一不長。他雖然非常注重學習前人經驗,並且名家名作信手便能拈來,但並不為其所囿。他更傾向於在學習中合理取捨,得各家精華,融諸家之長而渾化無跡。他可以放筆作尋丈巨幛長卷,氣吞萬里如虎;也可以收筆做寸縑尺楮,而得千里之勢。他可以使墨如彩,也可以使彩如墨。他可以厚拙蒼辣,盡顯北宗雄強,也可以柔美潤澤,滿眼南宗靈秀。他可以千筆萬筆不感其多,也可以三筆兩筆不覺其少。他可以潑墨大寫,氣勢磅礴,也可以細筆重彩,金碧輝煌。

自然觀的審美標準幾乎是恆古不變的,但繪畫的技法和表現形式卻不斷變化著,這正因為時代在變化、生活在變化、人心在變化。這就像一把雙刃劍,一方面藝術形式越來越豐富,特別是東西交融讓傳統中國畫的構圖、技法等方面產生了極大地發展;另一方面,在各種元素的撞擊中,中國畫的傳統人文關懷似乎也受到了極大地衝擊,越來越多的“創新”都摒棄了精神而純粹強調技藝特別是西方技巧的“中國化”。龍瑞說:“中國畫一旦失去了道技一體,以道御藝的藝術特徵,筆墨就失去了精神支持,退化成了一般性的技術手段,這對包涵民族精神與時代精神的中國畫而言是致命的。在這個意義上‘正本清源、貼近文脈’,是重振中國畫的必由之路。”而只有從吉文旭這樣生活與畫作高度統一,極具閒情逸志和淳樸情懷畫家的畫作中,才能看到當代中國畫的重振希望。

中國畫家,包括許多“巨匠大師”,極容易沉醉或者沉陷在自己創造發展出的一種獨特畫法中無法自拔,不能跳出束縛感悟更廣闊的人生,便只能通過批量生產替代創作。藝海無涯,已年過古稀的吉文旭沒有滿足現有的成績,他還在不斷地隨著時代進步,不斷的負重探索,不斷地努力超越自我,這更是非常難得的可貴的特質。

文旭繪竹

中國畫首重氣韻,吉文旭的墨竹傳承了文同“胸有成竹”的風格,先有心中有底稿,意在筆先,然後振筆直遂,如兔起鶻落,然後畫成。就如同初生幼竹,便有節有葉,隨後自然生髮,長勢迅猛,一日三尺。而不似其他畫者,“節節而為之,葉葉而累之”,重技藝而失“竹意”。

其次,從藝術構思上看,吉文旭善於以小小畫面描繪修長的竹相,創造優雅的意境。這和杜甫所說的“尤工遠勢古莫比,咫尺應須論萬里”是一致的。他的墨竹 “以小見大”“、咫尺萬里”,畫面充滿想像空間,富含美學情趣。

第三,從繪畫技藝來看,吉文旭用筆準確,法度森嚴,一絲不苟。但畫中的竹枝雖細,卻細而不弱,瘦勁挺拔,英姿颯爽,飽含生機;竹葉雖不多,但一筆筆撇出,頎長、輕快、爽利,濃淡相宜,疏密有致,似在畫幅中悠揚飛動。他的用墨不拘泥於“淡墨畫竿、濃墨畫葉”的傳統,而是根據胸中成竹和身心狀況,通過控制用筆的速度和節奏,形成墨色的濃淡變化進而使得幾竿修竹形成了空間的立體縱深,呈現出豐富的節奏感, 從而傳達主體豐富的精神世界。就如最先撰寫竹譜的李衍早就所說,吉文旭的墨竹“馳騁於法度之中,逍遙於塵垢之外,從心所欲,不逾準繩”。

最後,吉文旭墨竹繪畫的藝術效果,便只能是“形神兼備”。他的春發新竹,淡墨中鋒寫出乾枝,丫杈如雀爪,竹葉多以焦墨如刀,又有淡墨圓潤幼芽,翻折掩映,筆止意遠,臨風有聲。一位凜然君子傲然如躍。他的風雨墨竹,節之渾圓,枝之飄逸,葉之聚散,應時而成形,隨風而變化,感興而有情,枝枝不亂,葉葉帶風,自自然然,盡物理而得情性。於是讀畫者能夠感到,經過這裡的還在向遠處吹去.他的竹石圖,山石帶有其特色的積墨法,粗筆掃出的峻岩托出竹枝靈虛向上之志。

懸竹

懸竹主要作品

吉文旭先生的畫以山水為主,以重彩清綠細筆為特色。其作品深受海內外社會名流的厚愛,其作品曾在各地十多次舉辦過畫展,連續在“新世紀周刊”上刊登“奇人吉文旭”文章,其作品深受加拿大、新加坡、法國、日本、香港、台灣、韓國、美國等國各界人士所喜愛並收藏。在國內外十多次大展中獲特等獎,一、二等獎入編十多部名人大典叢書。