形態特徵

北蝗鶯雌雄羽色相似。成鳥上體橄欖褐色至黃褐色;頭頂和頸橄欖褐色,具不甚明顯的黑褐色羽乾紋,至肩部羽乾紋轉淡而不顯;眉紋淡灰皮黃色;眼先和貫眼紋橄欖褐色;頦、耳羽褐色,前者具細小黑斑;翼羽褐色,外緣顏色略淺;尾羽褐色,腹面具近端黑斑和淡色先端,外側尾羽明顯,至中央時轉淡直至不顯,尾羽表面隱約顯現黑褐色縱紋。下體乳白;頦、喉、腹白色;胸淡黃褐色至淡橄欖褐色,有的具褐色斑點;兩脅及尾下

覆羽橄欖褐色,後者端部著色略淺。飛羽式2=4;退化飛羽短於初級腹羽。

幼鳥與成鳥相似,但兩翅較暗頭和背有更明顯的暗色斑點或條紋,下體黃赭色,下喉和上胸具不明顯的斑點和斑點痕跡,尾下覆羽橄欖皮黃色。

虹膜淡褐色;上嘴暗紅褐色,下嘴和上嘴嘴緣粉紅色微沾紫色;腳灰粉紅色或肉色。

大小量度:體重16-24g;體長140-158mm;嘴峰11-14mm;翅♂68-76mm,♀65-70mm;尾♂51-63mm,♀48-58mm;

跗蹠20-25mm。(註:♂雄性;♀雌性)

生活習性

主要棲息於低山丘陵和山腳平原的河谷兩岸、沼澤濕地和蘆葦岸邊茂密的灌叢和高草叢中,有時也沿著路邊的灌叢和草叢進入亞高原的草地。繁殖鄂霍次克海西岸,一直到黑龍江下游等東西伯利亞,日本北海道,

堪察加半島,

千島群島,越冬於菲律賓和印度尼西亞的加里曼丹與蘇拉威西。

遷徙。常單獨或對活動,通常將自己隱藏在茂密的灌叢和草叢下,尤喜在河邊柳灌叢中活動和覓食。行動很隱蔽,不易被人發現。當人走至眼前,突然從地上飛去,飛不多遠又落入附近的灌叢、草叢中。有時亦站在草叢中小樹枝頭鳴唱,但一見人即又鑽入草叢中。繁殖季節,常站在灌木、蘆葦頂端和飛到空中鳴唱,有時晚上也鳴唱不息。叫聲尖銳,似不斷重複的"weiqi-weiqi-weiqi"聲。

食物以昆蟲及其幼蟲為食,尤以鞘翅目和鱗翅目昆蟲為多。

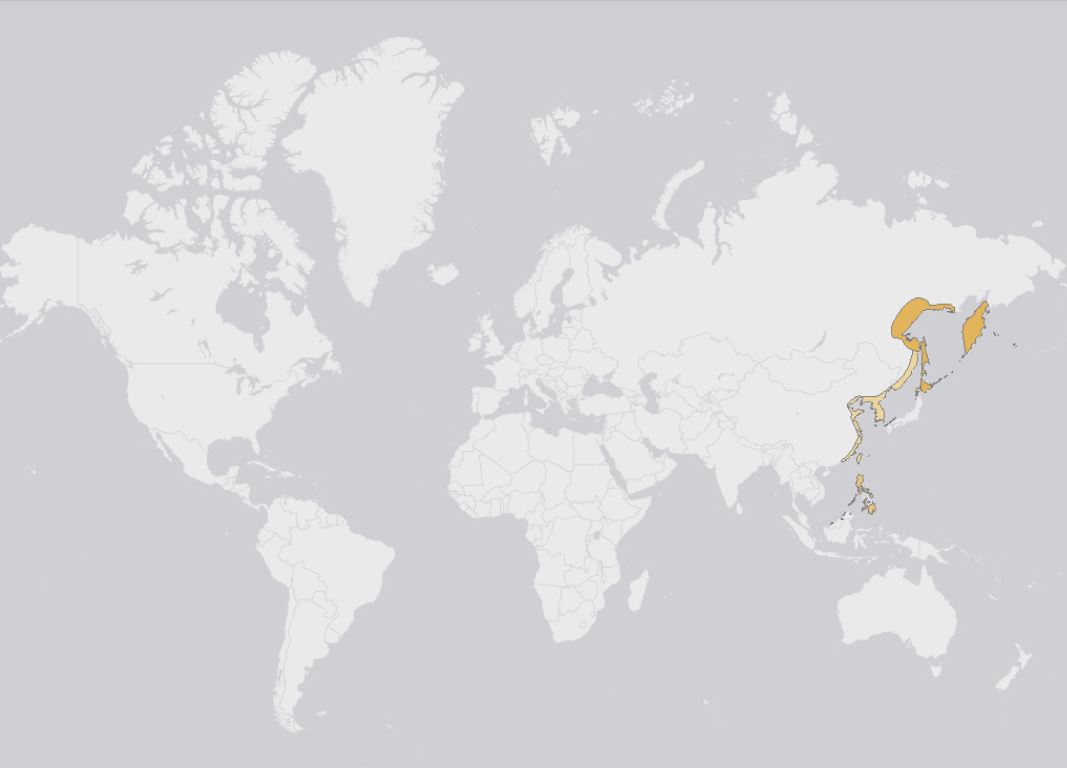

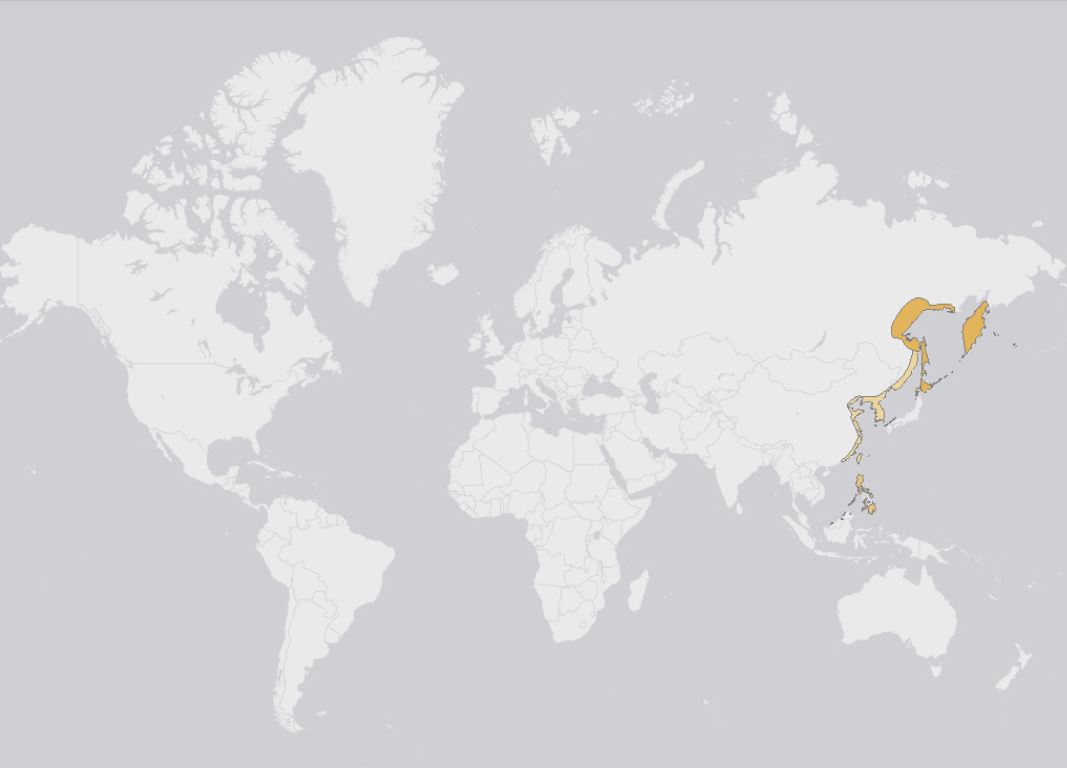

分布範圍

世界

原地地:汶萊達魯薩蘭國、中國、印度尼西亞、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、俄羅斯聯邦(東亞區)、中國。

遊蕩:中國香港、美國。

中國

吉林(長春、延邊)(夏候鳥)、遼寧(大連)、北京、上海、山東(青島)、江蘇(沙衛山島)、福建(福州)、廣東(旅鳥)、台灣(迷鳥)。

北蝗鶯分布圖

北蝗鶯分布圖繁殖方式

繁殖期5-8月。通常營巢於草叢中的地上。草有各種草葉和草莖構成,內墊以細草莖和小鳥羽毛。巢呈杯狀。

每窩產5-6枚卵。卵的顏色變化較大,有粉紅色、暗粉紅色和灰粉紅色,綴以形狀不一的褐色斑點。卵的大小21.0(20.5-21.4)mm×14.3(14.2-14.8)mm。

北蝗鶯分布圖

北蝗鶯分布圖