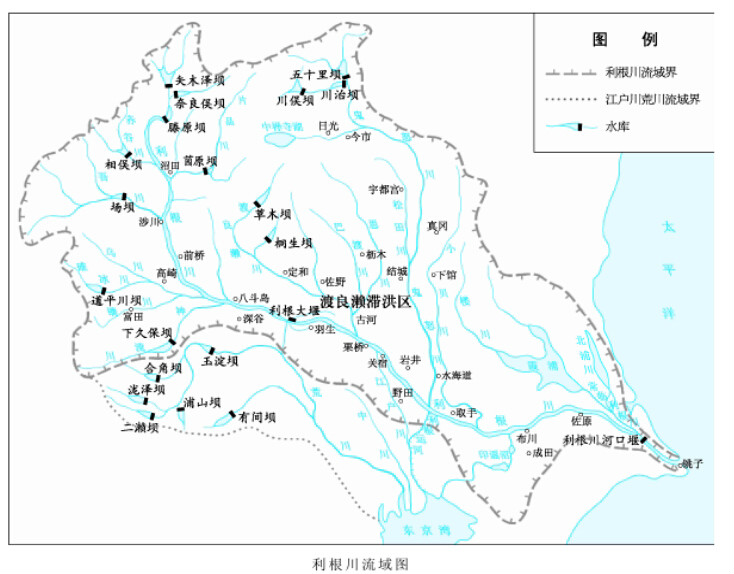

利根川是日本流域面積最大的河流,位於日本關東地區,發源於丹後山,向東南流入太平洋,全長322km,流域面積16840平方公里(見圖)。利根川流域是關東重要工農業區,也是東京市給水的主要來源。該河在八斗島以上流經崇山峻岭地帶,水流湍急,比降甚大;八斗島至栗橋一段位於低山丘陵地帶,河床比降減小,水流平穩;栗橋以下地勢比較平坦,河槽開闊,水流緩慢。多年平均年降水量,上游山區1582mm,下游平原區l077mm,全流域平均l190mm。流域內有5100平方公裡面積常遭受洪災或受到洪水威脅,需要保護。

基本介紹

- 中文名:利根川防洪

- 外文名:Floodcontrol of Tone-Gawa River

洪水特性,防洪沿革,主要防洪規劃,

洪水特性

利根川洪水是颱風暴雨造成的,一般發生在6~9月。由於流域面積較小,一次暴雨即籠罩全流域,乾支流同時漲水,來勢猛、流量大、水位高,往往衝決堤防,泛濫成災。據統計,1596~1950年間,成災年份有99年,潰堤276處次.洪水泛濫83處次,平均3~4年發生1次洪災。1742年、1786年、1824年、1859年、1890年、1910年、1938年、1947年均發生大水。1910年8月5~11日,颱風暴雨中心在鏑川、神流川一帶,富岡3d降雨量達460mm;1938年8月30日~9月1日颱風暴雨,足尾3d降雨量達407mm;1947年9月13-15日,暴雨中心一在流域北部五十里壩,一在神流川以南,3d暴雨量分別為500mm和611mm。1938年洪水淹死133人,沖毀橋樑177座,決堤14處。

防洪沿革

1595年在利根川左岸及渡良瀨川築堤防洪,以後堤防陸續向東南伸展。1641年挖通江戶川,分洪入東京灣。1654年以後不斷開挖新河,使利根川東遷至銚子入太平洋。1783年淺間火山爆發,利根川河床抬高,水災增多,從此開始疏浚河道.到明治維新(1868—1873年)後,開始大規模治河。第二次世界大戰後,在上遊興建許多防洪水庫,並繼續加固堤防,疏浚河道,修築護岸工程。

主要防洪規劃

根據利根川流域的自然情況和洪水特點,進行了以護、分、滯、蓄、疏為主要內容的防洪規劃。利根川的防洪系統由堤防、分洪道、滯洪區、上游防洪水庫、河道整治工程等組成。堤防總長754.4km,分布在八斗島以下利根川兩岸及渡良瀨川下游和江戶川兩岸。分洪道有江戶川、利根運河、利根川分洪道3條,可分泄10000立方米/秒入東京灣。滯洪區有渡良瀨、菅生、稻戶井、田中等4處。上游己建成矢木澤、奈良俁、藤原、相俁、菌原、下久保等6座水庫,總庫容5.2億立方米,其中防洪庫容1.15億立方米。此外,渡良瀨川上游的草木壩水庫,鬼怒川上游的五十里水庫和其他水庫,也起到一定的攔蓄作用。由於水庫群防洪庫容有限,故對其進行集中管理,統一調度,以期削減下游洪峰。河道整治工程包括疏浚、護岸等。利根川有一套完整的洪水預報和警報系統。

日本自20世紀60年代起,實行“安全確保”的防洪方略,不斷向上游延伸修建堤防,擴大保護面積,建立較高標準的防洪工程體系。經過多年的實踐,由於洪水歸槽,原河道斷面的洪峰流量增加.對下游地區的防洪壓力也隨之加大。為解決下游防洪負擔,應走向綜合治水。但2000年東海暴雨,名古屋堤防決口後,人們已認識到單靠提高防洪工程的標準,確保防洪安全是不可能的,也是不經濟的。現防洪觀念已轉變為在一定防洪標準下的“風險選擇”策略。