八里崗遺址位於河南鄧州市東約3公里處湍河南岸八里崗西北的坡狀高崗上,距今約6800年,文化層厚3-5米,面積近九萬平方米,是新石器時代的古文化部落遺址。1957年被發現。

1991年秋至今,北京大學文博學院考古系與南陽文物研究所聯合對八里崗遺址進行了七次發掘,揭露面積5000餘平方米,出土了大量的遺蹟和遺物,收穫頗豐。其中1994年的發掘因發現了仰韶文化中晚期長排連間套房房屋基址而被評為當年的全國十大考古新發現。發掘中發現了大量有價值的遺蹟遺物,計有:房基66座,墓葬150餘座,灰坑窖穴千餘個、文物標本萬餘件。揭示遺址的文化層堆積自下而上依次為:仰韶文化早期、中晚期,屈家嶺文化中後期,石家河文化--龍山文化晚期地層。其文化序列比較完整,年代早而且與之相關的跡象保存亦比較完備,為史前考古學通過聚落遺存研究當時的社會歷史提供一批較好的素材。

八里崗遺址1957年被公布為縣級文物保護單位;2000年9月25日被河南省人民政府公布為第三批省級文物保護單位;2001年6月25日被國務院批准為第五批全國重點文物保護單位。

基本介紹

- 中文名:八里崗遺址

- 地理位置:河南鄧州八里崗西北

- 遺址年代:約6800年

- 發掘時間:1957年

- 類型:新石器時代的古文化部落遺址

- 文物級別:全國重點文物保護單位

- 面積:九萬平方米

- 榮譽:1994年全國十大考古新發現之一

- 保護批次:第五批全國重點文物保護單位

- 批准單位:國務院

- 批准文號:國發〔2001〕25號

- 所屬時代:新石器時代

- 編號:66

發掘文物,聚集村落,窯穴,房屋與墓葬,現狀,

發掘文物

聚集村落

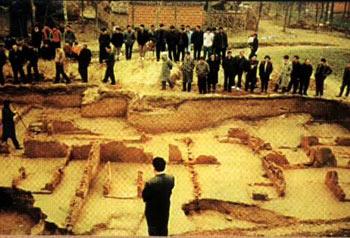

發掘工作主要在遺址的中心區進行,共清理窖穴、灰坑500餘座,房屋遺蹟48座,墓葬120餘處,獲得了大量陶、石、骨器等人工製品以及穀物、獸骨等自然遺物,其中大多數為仰韶文化至石家河文化的新石器晚期至銅石並用時代遺存。其文化序列比較完整,為南陽盆地史前文化研究增添了一批新資料,其中多座仰韶文化晚期前段及廟底溝期的連間長排房子不僅在同類遺存中年代早,而且房屋本身及其他與之相關的跡象保存亦比較完備,更為史前考古學通過聚落遺存研究當時的社會歷史提供一批較好的素材。

窯穴

幾次發掘所見遺蹟均窖穴和灰坑,分布密集,其間打破現象較多。大多數窖穴為圓形口小底大的袋形坑,較完整的尚深3米餘,有的坑壁抹泥,有的穴底鋪墊碎紅燒土層以防潮,不少窯穴的堆土經浮選採集到炭化稻穀及其它炭化果實,還有若干窖穴廢棄後用來葬人,或者整豬整狗出土。灰坑中出土大量陶器,亦常見鹿、牛、豬、蚌等動物遺骸。

房屋與墓葬

迄今清理的房屋基址絕大多數屬仰韶晚期偏早階段及廟底溝時期,多為分間長徘房,也有雙套間和單間者。均呈東西分別的南北兩排,間隔約20米,年代相應。各排里不同年代的房子層層疊壓,但始終不離本排的位置。兩排房屋之間的地層堆積呈多層相迭的水平狀,平整而較緻密堅硬,包含遺物少而細碎,不見同期灰層或灰坑一類堆積,當是一處由人工不斷 八里崗遺址

八里崗遺址

八里崗遺址

八里崗遺址平整鋪墊的空場。表明這一聚落區雖在長期內房屋存在廢棄與重建,但聚落布局經一次性規劃後長期延續不變,是該聚落變遷過程中一段較為穩定的時期。兩排房屋不乏保存不好而僅餘牆基或墊土者,但也有很多遭火焚毀棄,其牆體和居住面均被燒烤成堅硬的紅燒土,因而保存狀況良好。有的殘牆尚高達70厘米左右,室內器物也因不及搬走而遺留原址,從目前發展情況看,所有長房的建築方法基本一致。在以上房屋聚落遺存之下疊壓著一處屬仰韶文化半坡期的墓地。墓葬排列大多緊密,疊壓打破現象十分複雜,大約可以分為早晚兩個階役。晚段者以多人合葬豎穴土坑墓為主,有的留有二層台,每墓葬數人至十數人,甚至近百人不等,多數為二次葬,少見一次葬:早段者多為單人一次葬豎穴土坑墓,以東西走向、頭向西者為多見。各墓隨葬品不等,少者1一3件,多者20餘件,以陶器為主,有的以鼎、罐、缽、器座為一套。在墓地範圍內還有多座圓形祭坑。抑或是與墓分開的隨葬品埋納坑,一般不大,埋有十件豬下頜骨和少量豬頭骨,有的也同時出土數件陶罐、蓋等明器。 八里崗遺址

八里崗遺址 八里崗遺址

八里崗遺址

八里崗遺址

八里崗遺址 八里崗遺址

八里崗遺址

八里崗遺址

八里崗遺址