傅涇波(1900—1988),北京人,1917年在北京大學讀書的傅涇波在天津青年會聽司徒雷登演講。1920年傅涇波轉學至司徒雷登任校長的燕京大學,後不幸患肺病,療養期間司徒雷登及其家人常來探視,此後傅家與司徒家極為親近。1922年傅涇波接受司徒雷登的洗禮,正式成為基督徒。1924年在燕京大學政治系畢業。1925年與基督徒劉倬漢結婚。傅涇波交際圈廣泛,義務協助司徒雷登工作,經傅涇波的介紹,司徒雷登結識了不少政界要人。1946年7月司徒雷登被任命為美國駐華大使,傅涇波以大使私人顧問的名義,在大使館協助司徒雷登工作。1949年傅涇波前往美國。1988年10月27日在美國病逝。

基本介紹

- 中文名:傅涇波

- 國籍:中國

- 民族:滿族

- 出生地:北京

- 出生日期:1900年

- 逝世日期:1988年10月27日

- 職業:社會活動家

- 信仰:基督教

人物生平,人物子女,與雷登,華德事件,重要日子,態度不同,行動影響,討論外交,南京解放,

人物生平

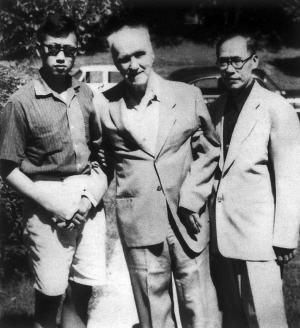

傅涇波1900年出生在晚清的一個貴族家庭。父親傅瑞卿思想新潮,信仰基督教。1917年,北大學生傅涇波在天津青年會聽司徒雷登演講。1920年,傅涇波轉學至司徒雷登任校長的燕京大學,後不幸患肺病,療養期間司徒雷登及其家人常來探視,此後傅家與司徒家極為親近。1922年,傅涇波接受司徒雷登的洗禮,正式成為基督徒。1924年,傅自燕大政治系畢業。1925年,與基督徒劉倬漢女士結婚。傅涇波交際圈很廣,他義務協助司徒雷登的工作,經傅的介紹,司徒雷登認識了不少政經界要人。1941年底太平洋戰爭爆發,司徒雷登被日軍監禁。1945年8月,日本宣布戰敗投降。1946年7月,司徒雷登被任命為美國駐華大使,傅涇波以“大使私人顧問”的名義,在大使館協助司徒雷登的工作。1949年8月2日,司徒雷登和傅涇波一家前往美國,三個月後司徒中風臥床,傅涇波夫婦照顧其飲食起居。1962年9月19日,司徒雷登去世,傅涇波將其骨灰捧回,希望將來可以將其合葬於燕京大學司徒夫人的墓地。1973年,傅涇波受邀訪問中國,在臨湖軒與故友會面,觀看樣板戲,並前往東北參觀煉鋼廠和大慶油田。十個月後,返回美國。1982年,傅涇波到訪台灣。1984年,再次回國訪問。1988年10月27日,傅涇波在美國去世。 傅涇波一家與司徒雷登

傅涇波一家與司徒雷登

傅涇波一家與司徒雷登

傅涇波一家與司徒雷登人物子女

子:傅履仁(John Fugh),美國首位華裔陸軍少將。退役後從商,曾任麥道中國總裁、波音中國執行副總裁、安然國際中國主席等。2006年出任“百人會”會長,直到2009年卸任。2010年5月11日,因心臟病發作,在馬里蘭州國家海軍醫療中心逝世,享年75歲。 傅涇波夫婦與司徒雷登在一起。

傅涇波夫婦與司徒雷登在一起。

傅涇波夫婦與司徒雷登在一起。

傅涇波夫婦與司徒雷登在一起。女:傅暖泠、傅鐸若、傅海瀾

與雷登

說起傅涇波,也許現在沒有多少人知道,但是說起司徒雷登,卻是眾所周知的人物,而傅涇波就是司徒雷登身邊最重要的人。傅涇波是個謎一般的人物,司徒雷登在《在華五十年》一書中這樣寫到“傅涇波之於我,就像我的兒子、同伴、秘書和聯絡官。”旅加拿大學者林孟熹則這樣說:“傅涇波是對司徒一生最具影響力的人,也是對司徒幫助最大的人 司徒雷登中風后在傅涇波家中

司徒雷登中風后在傅涇波家中

司徒雷登中風后在傅涇波家中

司徒雷登中風后在傅涇波家中傅涇波1900年出生於北京。傅家祖上是滿族正紅旗,早年傅涇波就讀於北京大學和燕京大學,作為司徒雷登的學生,他一邊讀書,一邊幫助司徒雷登工作。1920年,傅涇波成為燕京大學校長司徒雷登的私人秘書和助手。當年的一天,司徒雷登跟傅涇波說起,他最大的心愿就是把燕京大學辦成一所中國化的大學,一所生根於中國、為中國服務、有中國人管理和支持的大學。他希望傅涇波能夠幫助他從事這項工作。幾天之後,傅涇波答應了,成為燕京大學校長司徒雷登的校長秘書,但是有三個條件:(一)除差旅費外不接受任何薪酬;(二)不參與燕京大學的任何校內事務;(三)只對司徒一個人負責。

傅涇波開始了他畢生的事業。傅涇波長期伴隨在司徒雷登左右,司徒雷登返美後,傅涇波一家也移居美國。司徒雷登一生並無積蓄,晚年偏癱,全賴傅家的照料。臨終之前,他拜託傅涇波兩件事,一是將當年周恩來送給他的一隻明代彩繪花瓶送還給中國;二是將他的骨灰安葬在中國。2008年11月17日,司徒雷登的骨灰葬於杭州半山安賢園。兩個願望終於達成。

華德事件

華德事件(The Ward Case)指的是,美國駐瀋陽總領事華德(Augus I Ward,又譯為瓦爾德)在1948年11月中國人民解放軍占領瀋陽後不久,因拒絕交出電台以及涉嫌間諜活動等原因,被長期軟禁,並於1949年11月受到審判被驅逐出境一事。這一事件的整個過程,正值新中國成立前後,毫無疑問,它是此後新中國政府與美國政府之間一系列嚴重衝突的開端,因而可以說是新中國與美國關係史上至關重要的一頁。同時,考慮到這一事件發生的複雜背景,以及事件發生過程中中國共產黨對美政策一度尚未完全確定的情況,可以肯定,對於這一事件前後中共對美政策變化的深入研究,也是具體了解中國共產黨人在建國前後確定對美政策的關鍵一環。然而,迄今為止,有關這一事件的研究,在國內幾乎還處於一種空白狀態。美國學者的研究雖稍具體,卻又較多地側重於介紹美國政府的反映,對中共方面的政策考慮則缺少深入了解和研究[①A],但願本文能夠在某種程度上彌補這一缺憾。

重要日子

1948年11月15日是美國與中國共產黨關係史上一個十分重要的日子。上午10時,中國人民解放軍瀋陽軍事管制委員會向美國駐瀋陽總領事華德發出了第二號公函和第四號通令,明確要求除軍管會特別批准者外,任何中國和外國公民與機構,凡有電台及其收發報裝置者,均須在36小時之內報知該委員會,並送交其保管。華德最初似乎並沒有把這件事放在心上。在他當天給軍管會的公函中甚至提出:如果“本地當局仍希望敝總領事館之繼續存在與工作”,就請“準予繼續使用該項電台”,因“敝領事館之存在須依賴此項電台之繼續使用”[①B]。看來華德相信,共產黨不會採取過分的行動,只會“採取一種更為合作與友好的態度”[②B]。 華德的樂觀估計不是沒有理由的。自從解放軍11月1日下午占領瀋陽之後,一切跡象都表明,共產黨對留在瀋陽的美國外交及商業機構並沒有持敵視的態度。不僅如此,新任命的共產黨市長朱其文上任伊始,即於11月5日以官方身分正式召見了美、英、法等國駐瀋陽的領事,表示將嚴格保護一切外國人和外國機構的安全,並願意為外國機構提供各種必要的服務,包括發放通行證、為機動車提供標誌旗等。三天后,朱市長又對美、英、法領事館進行了回訪,明確肯定他們的領事身分,並饒有興致地參觀了美國新聞處設在瀋陽的一個圖書室,強調中美之間不僅需要進行技術方面的合作,而且也需要進行文化方面的交流[③B]。這自然使受命留在瀋陽以非正式的和私人交往的形式與中共地方當局“建立工作關係”的華德深感振奮,直到11月16日,華德打給美國國務卿和駐南京大使館的電報的調子都是相當積極的。他樂觀地等待著朱市長和軍管會的召見,準備像前幾次那樣與他們友好地討論關於保留美國領事館繼續使用電台的權利問題。他甚至斷言:“共產黨的意圖是承認我們,並允許我們作為美國官方機構行使職責的”[④B]。 從15日10時開始的36小時期限過去了大約30個小時之後,華德的信心才真正有些動搖了。他預期中的與朱市長或軍管會主任的會面,遲遲沒有能夠進行。雖然16日晚10時之後並沒有出現他所擔心的行動,但17日他繼續尋求與朱市長接觸的努力仍沒有成功,直到18日上午才得到召見通知。而在下午2時開始的談話中,負責接見他的軍管會副主任沒有表現出任何靈活的態度。華德反覆解釋電台是美國政府的財產,並一再說明交出電台後他不能進行正常工作,但軍管會堅持當日下午5時將派參謀人員前往領館接收一切,美領館對外聯絡方面今後重要電報可經軍管會審查批准後由新華社代發。華德終於意識到,共產黨方面的決定是不可改變的。下午4時,華德匆匆忙忙地發出了最後一份電報,通知美國國務院和美國大使,瀋陽領事館的電台將就此關閉並被沒收。同時,他還草擬了一份明碼電報交給瀋陽軍管會,請其代為發往華盛頓,以驗證此種聯絡方法是否可行[①C]。 其實,事情才僅僅開了一個頭。華德無論如何沒有想到,拒絕主動交出電台還會引起更為嚴重的後果。在18日下午5時的期限過去之後,又過了整整42個小時,瀋陽軍管會才正式派人前來沒收電台。但這次不再是簡單地沒收幾部電台的問題了。20日下午1時,即瀋陽軍管會開始進入美國領事館沒收電台之後不久,華德得到了一份措辭嚴厲的書面聲明。聲明不再承認華德的領事身分,而稱其為“先生”,同時強硬地指出:“因先生等蔑視本會之命令,今後除經市政府準許外,特禁止舊美領事館全部人員與外界自由來往”。隨後,美國駐瀋陽領事館各類人員及其家屬,立即被分別軟禁在領事館、美孚油行院和總領事私宅安息日院三處。並且,三處的電燈、電話和自來水供應也被全 部切斷。但直到這時,華德仍舊不能理解,中共政策上的這種180度的轉變究竟是怎么回事[②C]。 傅涇波之子傅履仁

傅涇波之子傅履仁

傅涇波之子傅履仁

傅涇波之子傅履仁態度不同

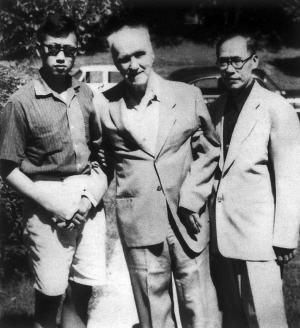

從上述事實中,我們可以清楚地看到,瀋陽軍管會及市政府對美國駐瀋陽領事館的態度,在11月上旬和中旬,有明顯的不同。11月上旬,至少到8日朱市長回訪美、英、法領事館為止,瀋陽市政府所表現出來的希望保持和發展與美國人在經濟技術和文化交流方面合作的態度,至少在形式上還是較為積極的。而在此之後,這種情況有了明顯的變化。這種變化在今天或者很容易找到某種答案。因為有資料表明,朱市長8日回訪的某些說法次日就受到了中共東北局的批評,東北局並為此就接待外國人的問題作出了極為嚴格的規定[③C]。此後,瀋陽市政府對各國領事館的態度自然與前不同,變得極為謹慎。 但值得注意的是,即使在這種情況下,在11月15日軍管會宣布沒收一切電台之前,瀋陽市政府仍舊以官方形式接待了領事館的官員,並回答了他們提出的一些問題。而15日遞交給華德的關於送交電台問題的第二號公函,也仍舊繼續承認其官方身分。那么,事情為什麼會發展到後來那種地步呢?這當然不簡單是因華德拒絕主動交出電台所致,而是另有背景。這裡首先應當提到的是蘇聯駐東北外交人員的態度。 據目前查閱到的資料,可以肯定,瀋陽軍管會11月14日正式簽發的沒收電台的通令,主要還不是針對美國等國駐瀋陽領事館而採取的一個外交行動。它只是根據中共中央在部隊進入瀋陽之前就已經下達的關於必須注意收繳城市中一切電台以確保部隊軍事行動的指示,向所有中外機關和個人發布的一個泛泛的通告。導致事態向後來方向發展的,是軍管會宣布沒收電台第二天蘇聯駐哈爾濱總領事馬里寧給東北局書記高崗的一個電話。馬里寧在電話里明確要求中共立即派人沒收美、英、法駐瀋陽領事館的所有電台,並說明“這是關係到蘇聯的很大的事情”。高崗當即答覆說:駐瀋陽衛戍司令部已經通知各領事館必須於36小時之內交出所有電台,而我們對美、英、法留在瀋陽的領事館的策略,則是“擠走”的方針。馬里寧當即對此表示歡迎,並稱蘇聯領導人將會因此感到高興。一旦美、英、法領事館不再起任何作用,人民也憎恨他們,他們最後就只好滾出東北。顯然,把沒收電台的行動直接同反對美、英、法領事館在東北存在的方針聯繫起來的,確實同馬里寧的這個電話有關。 從上述資料中還可以清楚地看出,事態的發展同中共中央的態度也有密切關係。因為高崗在電話中明確表示,我們對美國等國留在瀋陽的外交機構的態度是已經決定了的,這就是“擠走”的方針。這裡所說的“擠走”方針,還在瀋陽市政府決定沒收當地所有電台之前,中共中央就已經明確提出來了。11月10日,中共中央針對東北局提出對堅持留在瀋陽不撤的美國等西方國家領事館應如何處置的問題,曾發出指示:美、英、法等國既然不承認我們的政府,我們當然也不承認他們的領事。為此,我們有必要利用目前的軍事管制,達到封鎖和孤立美、英等國在瀋陽的外交機構的目的,不給他們自由活動的餘地。只要堅持這樣做,相持日久,他們自然會被迫撤走[①D]。不難看出,正是蘇聯的態度,使得這次沒收電台的行動迅速同中共中央內定的“擠走”美國等國在瀋陽外交機構的外交行動聯繫起來。17日,毛澤東復電:“同意你所取擠走瀋陽美、英、法領事館的方針”,使瀋陽軍管會把沒收美國領事館電台升格為封鎖與孤立美國在瀋陽外交人員的行動,只是,如何具體實施這種封鎖與孤立,還頗費了一些周折。 瀋陽軍管會在發出沒收電台通令時,完全沒有估計到可能引起外交糾紛,因此,當美國總領事華德表示拒絕主動交出電台之後,由於不了解衛戍部隊是否有權力進入外國領事館強制執行,他們遲遲未能採取行動。對此,毛澤東自然頗不滿意。由周恩來起草的中共中央的指示電明確提出:既然美國舊領事故意違抗命令,就應派隊入室檢查,並將電台帶走。“凡駐在該舊領事館的人員因其蔑視中國人民政府限期交出電台的命令,將禁止其與外界自由往來。如有需要須經市政府特許,方準外出(在核准其外出後,應有武裝隨行保護)。你們如此辦理,可達到我們內定之擠走美、英、法等國領事的方針,而形式上則以雙方無正式外交關係並實行軍事管制,首先給美國舊領事以限制,使其知難而退”。 由於美國領事公然違抗命令,“首先給美國舊領事以限制,使其知難而退”,無疑是中共中央實施“擠走”美、英、法等國領事方針的一種策略。但瀋陽方面在實行時卻又忽略了這種策略上的必要性。他們不僅將美國領事館的人員,而且還將英、法兩國領事館的人員也都統統軟禁起來了。而全面切斷領事館的電燈、電話和自來水供應,也並非受命於中共中央,純粹是考慮到東北主力部隊即將入關必須設法封鎖訊息,參考了蘇聯在瀋陽的商務代表的建議的結果。顯然,對於剛剛進入大城市的共產黨人來說,他們在外交方面是欠缺經驗的。正是在毛澤東的指導下,情況才多少有了改觀。瀋陽方面的中共領導人已經注意到必須區別對待英、法人員,而以主要力量對付美國人了。 傅涇波(右)父子與司徒雷登在美國合影

傅涇波(右)父子與司徒雷登在美國合影

傅涇波(右)父子與司徒雷登在美國合影

傅涇波(右)父子與司徒雷登在美國合影行動影響

中國共產黨人針對瀋陽領事館所採取的帶有敵視性的行動,並不意味著他們準備與美國全面對抗,也並不意味著他們不希望得到西方國家的外交承認。問題在於,基於中國革命的反帝性質和意識形態特點,他們這時很少幻想西方國家,特別是積極支持國民黨的美國會迅速承認中國的革命政權。忽視了這一點,我們就無法理解這一時期中共外交政策上所出現的種種變動。特別是在此之前中共中央剛剛召開過政治局會議,會上人們多半相信:“根本打倒國民黨大概要五年左右”,因此會議沒有談到外交問題,只有毛澤東簡單地提到一句:一旦我們成立中央政府,至少以蘇聯為首的國際人民民主力量會跟我們合作的。當然,一旦這種外交承認問題開始提上議事日程,共產黨中許多人未必不會對西方國家抱以某種希望。事實上,注意到中共部分領導人第一次開始在瀋陽處理與美、英、法等國領事館的外交接觸問題時,一度極力爭取後者的好感,積極主動地去做聯絡工作的事實,就可以看出,他們確實存有這樣的希望。當然,無論是毛澤東,還是在東北的中共領導人,他們很快就意識到自己應該怎樣做了,因為東北畢竟是一個極其特殊的地方,在那裡的蘇聯人十分明確地反對任何美國人繼續留在這一地區。他們尖銳地指出,美、英、法領事館堅持留在共產黨控制的中國東北地區,這完全是“別有用心”,中共方面必須“提高警惕”[①E]。 在不可避免地要面對以美帝國主義為首的強大的資本主義陣營威脅的情況下,一個百廢待興的新中國只有加入到以蘇聯為首的社會主義強大陣營中去,才有可能生存和發展。正是基於這樣一種考慮,中共中央非常重視蘇聯的意見,因此,毛澤東在得知蘇聯的態度之後,明確表示:“關於東北以及全國的外交政策,我們一定和蘇聯協商處理,以求一致”[①F]。當然,這並不等於說,中國共產黨只能亦步亦趨地根據蘇聯的意見去做,還在周恩來剛剛起草了中共中央關於“擠走”美國等國駐瀋陽領事館方針的檔案之後不久,毛澤東就再度發出指示,即使在外交鬥爭中,也要注意策略問題。 為了孤立美國,毛澤東主張“對於英法,似應較對美稍微和緩些”[②F],在瀋陽不必禁止其出入,過一時期更應準其修復電燈電話。由周恩來擬稿的中共中央11月23日的指示,更進一步對毛澤東的意見作了具體的說明:我們目前堅持不承認國民黨與這些帝國主義國家的外交關係,是為了使我外交立於主動,“並不等於我們永遠不與這些帝國主義國家發生外交關係,也不等於對待這些帝國主義國家毫無區別。擠走美、英、法三國駐沈領事館的一般方針……並不一定在東北以外的解放區都實行,而且對英法和對美必須有所區別”[③F]。 周恩來起草的11月10日和23日這兩封解釋中共中央“擠走”方針的指示電,有一點顯著不同,那就是,在10日最初提出“擠走”方針時,中共中央並沒有在政策上做任何區分,而在23日的指示電中,則不僅提出了區別美、英、法,而且宣布說“擠走”的方針在東北以外的地區並不一定要實行。要了解這種改變的背景,還必須注意到11月中旬毛澤東對革命勝利時間估計的改變,因為恰恰是這種估計的改變,使得中共中央此前此後對於未來外交的前途有了頗為不同的認識。 10日的電報,中共中央仍舊是以9月政治局會議上關於五年左右勝利的 估計為依據的,因而它對早日與西方國家建立外交關係不抱多少希望。但就在這封電報發出的第二天,毛澤東即改變了形勢的估計。11月11日,他在給各方面負責同志的電報指示中,明確指出:“九月上旬(濟南戰役前)中央政治局會議時所作的五年左右建軍五百萬,殲敵五百個正規師,根本上打倒國民黨的估計及任務,因為九十兩月的偉大勝利,顯然已經顯得是落後了。這一任務的完成,大概只需要再有一年左右的時間即可達到”。正是從這種新的估計出發,23日的電報對與西方國家,特別是與英法兩國建立外交關係的可能性,較前有了更多的靈活性。而毛澤東對此似乎更樂觀,他明確提出,即使是在東北地區,是否擠走英法也還要看那個時候的具體情況;即使是“擠走”美國,最後的決定權也必須操在中央手裡,況且就是擠走也並不意味著將來不與美國建交,因此做事也要留有一定的餘地,比如電台所有權可仍屬美方,由我代管,“將來兩國建立外交關係時退還”[④F]。 一方面沒收電台,封鎖美駐沈領事館,軟禁其人員,一方面估計不久的將來有可能同美國建交而主張留有餘地,這清楚地表明,毛澤東固然對美國頗不信任,但並沒有根本否定即將誕生的新中國與美國建立外交關係的可能性。為此,中共中央很快電示東北局,對美國領事館的封鎖也不宜像監禁一樣,分別軟禁在三處的領事館人員及其家屬,應該允許他們自由來往。但這樣一種相對積極的做法,突然被25日收到的一份東北局的電報打斷了。 這份電報報告說,瀋陽方面於軟禁美國總領事華德等人之後的次日,破獲了一起重大間諜案,全部系美國特務,直接由美國駐瀋陽領事館提供各種收發報裝置、經費並領導,任務是刺探並遞送有關蘇聯、外蒙古和中國解放區的各種情報[①G]。這一情況的出現,對中共中央外交政策產生了較大的影響。恢復瀋陽美國領事館三處人員自由來往的指示暫時停止執行了,對瀋陽美國領事館事件的性質估計迅速發生變化。中共中央再度不加區別地提出“逐步擠走”美、英、法三國駐瀋陽外交人員的主張,並且提出:“我們不應允許資本主義國記者留在解放區發新聞”。幾天之後毛澤東又獲悉,美國政府正在考慮以某種方式承認中國即將產生的新的聯合政府,通過恢復與新中國的貿易,鼓勵對新中國的投資等方式,分化中國現在的統一戰線,努力造成新的聯合政府中的反對派,以抵抗共產黨。毛澤東指出:“此種陰謀必須立即開始注意,不要使美帝陰謀在新政協及聯合政府中得逞”,“決不允許”那些心懷鬼胎的外國人到解放區來[②G]。根據毛澤東的這一指示,周恩來很快又起草了中共中央關於對待資本主義國家外交及新聞人員態度的指示,明確指出:“現時帝國主義外交人員及冒險分子都在尋找機會企圖鑽進解放區來,進行挑撥和破壞民主陣營的工作,我應嚴正地注視這一發展,並在適當時機用適當方式,揭露其陰謀,打破其幻想。”故對美、英、法等資本主義國家中要求進入解放區的外交人員、記者等,一概拒絕;各種問題,一律不予答覆。對於堅持留在我解放區,包括今後留在平津、上海、南京、武漢等地區的外交人員,只當外國僑民看待;對於留在這些地區的美國武官(連原美國駐延安觀察組組長包瑞德在內),因美國軍官正在助蔣作戰,故應以武裝監視;對於留下來的外國記者,因其均為反共報紙或通訊社的記者,故亦不承認其為記者,不給以任何採訪和發電之權,軍管期間還應監視其行動,發現其有破壞行為,即予懲辦直至驅逐出境[③G]。

討論外交

1949年初,中共中央接連召開會議,討論建立新中國的各項準備工作,外交問題第一次提上議事日程。但對帝國主義陰謀保持高度警惕,成了人們議論的重點,外交承認問題反而被放在一邊了。由於即將成立的新政權還帶有聯合政權的性質,政權內部還包含有相當一部分資產階級和小資產階級政黨的代表,國內還有相當一部分人對帝國主義,特別是對美帝國主義存在程度不同的幻想,這使得剛剛得到政權的共產黨領導人對美國人的陰謀極其反感和擔心。毛澤東強調指出:我們的革命是帶反帝國主義性質的,帝國主義恨死了我們的革命,尤其是美帝國主義在中國失掉了威信,它當然不會甘心。美帝國主義的對華政策就是兩手,一是幫國民黨打我們,二是通過某些右派,甚至利用特務從我們內部破壞我們。從現在情況看,國民黨失敗後他們是可能承認我們的,這樣他們就能夠鑽到我們內部來同我們作鬥爭了。因此,我們相當長的一段時間之內應當不給他們這種機會。我們要等到中國全部解放了,我們已經站穩了腳跟,並且把帝國主義在中國的影響和基礎統統搞掉,再說承認的話。他這時有過一句很形象的說法,叫做“打掃乾淨房子再請客”。而他親自起草的1949年1月8日中共中央政治局關於形勢與任務的指示,則向全黨明確宣布了對美國的這種強硬態度[①H]。 戰爭時期,軍事勝利就是一切,既然注意到資本主義國家的外交人員及其記者都可能同帝國主義陰謀有牽連,那么,為了保證軍事行動的順利進行,不加區別地限制一切資本主義國家人員的自由,也是理所當然的。1月19日,中共關於外交工作的指示,再度明確規定:堅決否認一切資本主義國家在華代表及其機關的權利[②H]。不過,引人注目的是,幾天之後,即1月25日,中共中央又很快下達了一個關於外交工作的“補充指示”,提出對原指示中的兩項內容須暫時變通辦理。其一是對平津兩地外國領事館所有的電台,包括美國領事館在內,“暫置不理”;其二是對平津兩地的外國記者,連同美國記者在內,亦暫取放任態度,並可考慮經過一個時期的考察後,令所有外國記者重新登記,對其中合乎我們需要的外國記者給以採訪和發報之權,其他則不予批准[③H]。 之所以出現這種情況,既是同蘇聯的意見有關,也是同國內政治形勢突然出現的重要變化有關。 還在1月上旬,南京政府就積極謀求蘇聯出面調停國共兩黨之間的戰爭。1月10日史達林向毛澤東通報這一情況,徵求毛澤東意見,毛澤東最初斷然予以否定。但考慮到強硬地拒絕和平談判,可能會給美國干預中國革命帶來藉口,史達林一再勸告毛澤東務必在策略上做出某種姿態,包括對美國也不宜採取過於激烈的敵對態度。在反覆考慮了史達林的建議之後,毛澤東最終同意採取比較靈活的做法。這既包括策略上贊同與南京政府進行談判,也包括在外交上避免採取過於生硬的作法[①J]。史達林的態度表明,蘇聯這時並非一味地有意要使中共與美國之間保持緊張關係。 在此之後,蔣介石突然於1月21日宣布下野,國民黨代總統李宗仁及白崇禧等又積極密謀和共反蔣,政治和軍事形勢有急轉直下的可能,這時在政治上和外交上保持一種較為積極態度,對於影響和分化國民黨統治區的各種勢力,包括美國的勢力在內,益顯出其必要性。 自1949年1月上旬以來,中共中央就不斷收到來自美國方面的訊息,表明美國方面的態度也並非鐵板一塊。就連美國駐中國大使司徒雷登也通過其秘書傅涇波輾轉送來密信,轉達兩點希望:“(一)偽府因迷信武力,失卻民心,致此田地,希中共以收挽民心為先決條件;(二)美所望於中國者,為主權獨立,政治、經濟、文化能達自由”。而後,又有情報顯示,即使南京政府決定撤往廣州,美國大使以及多數西方國家的大使仍將繼續留在南京,準備與共產黨方面進行接觸[②J]。緊接著,美國國務卿也就瀋陽領事館人員被軟禁一事,通過在北京和香港的總領事向中共最高當局提出書面詢問[③]。所有這些在中共中央看來,意味著美國政府確實有曲折承認未來共產黨政權的可能性。 雖然共產黨自1月下旬以來在外交上表現出了某種靈活的態度,但在3月召開的中共中央七屆二中全會上,毛澤東等人仍舊再度重申了在1月會議上提出的那些觀點,並高度評價了中共與蘇聯之間的盟友關係。這表明,不論這時共產黨人的外交政策是否變得多少靈活一些,他們仍然是把美英等國,特別是把美國,看成是自己最危險的敵人。問題僅僅在於,即使把美國當成敵人,是不是就一定不能同美國等國發生外交關係呢?1949年4月,來自史達林的一份電報和來自上海陳銘樞將軍那裡的一則信息,終於促使中共中央重新考慮對美國等資本主義國家的外交策略了。 4月中旬解放軍發動渡江戰役前夕,中共中央得知美國大使正式出面謀求與中共方面疏通和解。從上海來的陳銘樞將軍的代表雷仲仁報告稱:幾個月來,美國方面一直極力尋找途徑與中共疏通。為此,“司徒大使偕傅涇波於三月二十五日上午十一時冒惡劣天氣乘專機抵滬在友家與陳先生會見密談三小時,三月二十六日下午又密談三小時。並要求陳先生為中國及世界和平計往北平一行,向中共中央解悉美國政策,俾得與中共化仇為友,與蘇聯合作建設世界,制止第三次戰爭”。司徒大使表示美國顧慮中共者二:“(一)美國怕中共站在蘇聯一邊與美國為敵,助長第三次世界大戰之危險性;(二)怕中共武力統一中國後放棄民主人士及民主聯合政府,而實行赤化亞洲,獨裁中國”。司徒大使稱:美國希望中國即日停止戰爭,實現和平,清除貪官污吏,希望中共真正實行民主,成立一個真正和平獨立民主自由的聯合政府,同時並希望中共能夠改變對美之態度,制止反美運動。如此,美國定願與中共實現友好並援助新政府復興與建設新中國[①K]。緊接著,毛澤東又收到史達林關於新中國政府建立及其有關政策問題意見的回電。史達林建議:只要資本主義國家,包括美國在內,能夠正式放棄對蔣介石國民黨政府的支持,那么,中國民主政府就不要拒絕同這些國家建立外交關係和進行正常的貿易往來。因為這樣做將有助於使美國放棄其分裂中國的計畫[②K]。 司徒雷登的主動和史達林的建議,無疑給了中共中央一個適當的機會表現其靈活性。毛澤東很快將司徒雷登的要求通知了史達林。與此同時,中共中央開始考慮向美國方面傳遞某些積極的信息和在可能條件下與之發生外交關係的問題了。 4月6日晚,中共中央收到新華社駐香港分社來電,報告美國前副總統華萊士介紹來華的索爾·密爾斯(Saul Mills)已經到達香港,要求前往華北解放區。由於華萊士是力主消除美蘇分歧、結束冷戰的前美國總統候選人,蘇聯方面自然大開綠燈。但最初,像以往一樣,中共中央沒有做出任何反應,只是在收到史達林的電報之後,才批准密爾斯進入華北解放區,訪問天津和北平。毫無疑問,密爾斯是得到這種殊榮的第一位美國人。儘管這位美國前紐約產聯理事會總書記、紐約州美國勞工黨副主席,名義上是代表美國近10家公司前來中國與中共領導人談生意的。但任何人都看得出來,在這個時候宣布讓這位具有重要政治背景的美國人到北平來,其政治意義遠較雙方對生意上的考慮要重要得多[③K]。 一度關死的門打開了。由於已經在軍事上取得了無可爭議的優勢,共產黨人不再需要像幾個月前那樣把向外國人封鎖軍事訊息放在外交考慮的重要位置,當務之急是避免美國軍事介入的可能,和儘可能快地結束對國民黨的戰爭。為此,毛澤東首先通知前線領導人注意不要在外交上出問題,並提出:鑒於美國方面托人請求和我方建立外交關係,“如果美國(及英國)能斷絕和國民黨的關係,我們可以考慮和他們建立外交關係的問題”,但“外國政府如果願意考慮同我們建立外交關係,它就必須斷絕同國民黨殘餘力量的關係,並且把它在中國的武裝力量撤回去”[①L]。

南京解放

1949年4月23日,人民解放軍占領了南京,而以美國大使司徒雷登為首,多數國家的使節都留在南京沒有動。為了設法了解美國對自己及對國民黨的政策動向,並與司徒雷登保持接觸,中共中央派原燕京大學學生黃華擔任南京軍管會外事處處長,而司徒雷登自然也急於與中共最高層進行某種方式的聯絡。於是,雙方由此開始了一段在新中國與美國關係史上引人注目的外交接觸與對話。 5月6-7日,司徒雷登兩度派秘書傅涇波與黃華接觸,主動要求安排與黃華的直接會面。毛澤東得知訊息後,當即致電南京市委與華東局,同意安排見面,但應多聽少說,“以偵察美國政府之意向為目的”,絕對不可給美國人一種印象,似乎中共有求於美國[②L]。5月13日,黃華與司徒雷登及傅涇波在司徒住處會面。在這次接觸中,雙方的看法和願望相距甚遠,甚至難以調和。中共中央所重視的是:“美國停止援助國民黨,割斷和國民黨殘餘力量的聯繫”,而司徒雷登實際上卻相信:只要國民黨政府仍然存在並得到美國承認,美國與國民黨政府之間的外交關係多半不會因為中共的軍事勝利而迅速改變。中共中央最重視的是:美國“永遠不要干涉中國內政”,司徒雷登卻暗示,美國的承認要視新中國政府是否能夠廣泛吸收“民主分子”參加。這在共產黨方面看來,無疑就是要干涉中國的內政,正如南京市委總結司徒雷登這段話的意思就是:“聯合政府內應吸收美帝走狗”[③L]。 5月17日和31日,傅涇波又兩次找黃華談話,再三表示美國政府與國會之間在對中共的政策問題上存在著極大分歧,司徒雷登力主與新中國建立友好關係,因此中共應信任和諒解司徒。根據他的提議,在中共中央正式批准之後,黃華主動約司徒雷登和傅涇波於6月6日在外事處再度面談。黃華表示,既然司徒雷登有意建立中美人民新的外交關係,那么,就不應當迴避與國民黨斷絕和停止繼續援助國民黨的關鍵問題。司徒仍舊堅持,今天在中國沒有一個新政府,因而不存在承認的對象。況且如今國共各占一部分地區,按照國際法,美國在這種情況下也不能與尚有存在條件的舊政權斷絕外交關係。他強調的仍然是,未來中國的政府里是否能夠儘量吸收一切民主開明的人士參加,並說明,承認問題將視此而轉移。因為要了解美國政策,一句話就夠了,那就是,美國害怕共產主義,害怕世界革命可能引起第三次世界大戰。因此,在美國人眼裡,中國的問題不是一個簡單的對華政策的問題,而是關係世界和平的大問題。如果中國能夠實現民主自由,那么,美國與蘇聯的關係也就好解決了[①M]。 司徒雷登大概沒有注意到,他的這些頗有挑釁意味的說法進一步證實了毛澤東的擔心,使毛澤東等中共領導人愈益提高了對美國陰謀的警惕性,對於美國繼絕與國民黨關係的可能更加不抱幻想。繼續保持接觸,看起來仍舊與史達林有關,因為這時中共代表與美國大使的整個談判過程,幾乎都是在史達林的密切關注與建議下進行的,毛澤東不斷地向史達林詳細地通報這種接觸的最新結果[②M]。史達林甚至明確認為,未來新中國的恢復和建設如果能夠得到美國在經濟上的某種幫助,也未必不是一件好事。因此,儘管中共中央此時對司徒雷登已無信任可言,但仍在繼續接觸。這也就是當6月8日傅涇波告訴黃華說,司徒雷登有意在返回美國之前赴北平面見周恩來時,中共中央很快表示同意的原因。燕京大學校長陸志韋16日給司徒的信稱:毛澤東已經宣布你來訪燕京之意,我估計當局可能予以同意。陸志韋的信是特意交給中共中央看過的,當然也是得到中共領導人贊同的。17日傅涇波再見黃華,特別說明美國國務院有意讓司徒今後再以私人身分返回北平從旁贊助的情況後,雖沒有再提司徒雷登希望返美前訪問北平一事,毛澤東仍舊迅速做出批示:不管他是否再提,在司徒雷登返美前10天左右,即可表示:“如他欲去平,可獲允許,並可望與當局晤談”[③M]。然而意想不到的是,傅涇波關於司徒要求訪問北平的表示,事實上並沒有得到司徒雷登的正式認可。 6月27日,傅涇波攜來陸志韋16日信,表示司徒對此感到十分驚異,不知用意所在,並且司徒除了乘坐美國軍用運輸機前往北平外,時間上幾乎沒有可能再去北平了。因此,他只能報告美國國務院,由上面來作決定。言外之意,此事純系中共中央方面的主動表示,而司徒本人則是被動的。此種情況立即引起了中共中央的極大不滿。周恩來電稱:司徒雷登去燕京及希望與當局晤談,均為司徒雷登所提,“決非我方邀請”,“此點必須說明,不能絲毫含糊,給以宣傳藉口”。事實上,同意司徒雷登前來,也只為分化美蔣,“我們對美帝亦決無改變其政策的幻想”[④M]。 如上所述,中共中央這時已經相當清楚地了解到美國不可能改變其現行的對華政策,因此,不論中共中央這時同意司徒雷登來訪的目的何在,都不會幻想給予司徒雷登一種較高規格的邀請就能夠使美國斷絕與國民黨的外交關係,轉而承認自己。既然如此,司徒雷登來與不來,對中共並無絲毫損害。從6月30日起,中共中央明確表示對於司徒雷登來北平問題不再有任何興趣。當然,7月1日美國國務卿也明確指示司徒雷登不得訪問北平,此來自然不了了之。9月,司徒雷登正式申請於7月18日返美,15日得到中共中央批准,雙方這次主要圍繞著建立外交關係而展開的非正式的外交接觸與對話,也就宣告結束了。而雙方這次對話,可以說絲毫也沒有找到可能達成諒解的基礎。如果說雙方在某一方面確實取得了一致,那就是通過對話竟一致意識到:幻想改變對方的政策,純粹是徒勞的。因此,到8月2日司徒雷登“夾起皮包走路”之後,雙方不是更接近了,而是更敵對了,更仇恨了。 六 能不能說,中國共產黨和美國政府之間,在上面這個時期存在著相互接近的機會呢?關於這個問題,今天還是仁者見仁,智者見智。但有一點是肯定的,即雙方政策確實相差太遠,而他們之間的這種距離,絕不是雙方的政策制定者所能改變的。在共產黨方面,撇開意識形態的基本考慮為談,對美國政策之懷疑和敵視之所以根深蒂固,除歷史因素外,還有現實因素,共產黨人從美國對華政策及美國政府在華人員的種種活動中看不出美國有自動放棄干涉中國內政、反對和顛覆共產黨政權的陰謀的可能。他們除了把這個世界上最強大的帝國主義國家當成是自己的頭號敵人,時刻保持高度警惕,並且針鋒相對地進行鬥爭外,看不出還有什麼辦法能夠避免它對自己的政權造成危害。顯然,正是在這種情況下,中國共產黨人不必像弱小的民族主義者那樣機會主義地保護自己,他們清楚地了解自己在世界政治鬥爭中的位置,也格外慶幸能夠與世界上幾乎同美國一樣強大的蘇聯結成反對帝國主義的政治同盟。這也就是為什麼,毛澤東在1949年最終宣布了政治上將堅決地站在蘇聯一邊,即實行“一邊倒”政策。 讓人感興趣的是毛澤東寫作和宣布“一邊倒”政策的時間。因為它幾乎是毛澤東表示歡迎司徒雷登到北平來訪問和晤面的同時。當中共中央了解到6月6日司徒雷登赤裸裸地表示了美國政府堅決敵視共產黨政權,必欲扶持中國的所謂“民主開明人士”抵制共產黨,同時蓄意挑撥中共與蘇聯關係的態度之後,就已經考慮以更加明確的方式就此做出反應了。而6月10日,傅涇波有意把中共領導人劃分為“開明”和“教條”兩派,明顯地挑撥中共領導人關係的進一步的談話,更使得打破美國政府的試探與幻想成為刻不容緩的事情。 中共中央這時採取的第一個針對美國政府的強硬行動,就是於6月19日公布了美國駐瀋陽領事館人員從事間諜活動的情況。鑒於司徒雷登及美國政府拒不放棄干涉中國內政的做法,並考慮到這一時期包括司徒雷登在內的美國在南京、北平和上海的外交官,通過各種方式指責中共違反國際法,強烈要求中共解除對瀋陽領事館人員的軟禁,同意他們關閉那裡的領事館,撤出全部外交人員等情況,中共中央經反覆研究,終於就此做出反應,披露美國駐瀋陽領事館參與間諜活動的真相。這表明在一段時間的等待之後,中共對美國絕不可能放棄干涉中國內政的政策本質,已經更加確信不疑了。毛澤東6月24日親自批示公開廣播《英美外交—一特務外交》一文,再清楚不過地表明了這種情況[①N]。 中共中央採取的第二個強硬行動更為引人注目,這就是公開宣布在政治上和外交上實行“一邊倒”。如前所述,中共嘗試採取某種策略,試圖以此來促使美國等西方國家停止援助國民黨,並斷絕與國民黨的關係,以加速整個解放戰爭的勝利進程。正是在這種情況下,毛澤東推遲了公開宣布“一邊倒”的時間。然而,與司徒雷登的對話表明,美國政府根本反對中共與蘇聯站在一起,不論是秘密的還是公開的,甚至根本反對共產黨,不論共產黨是不是願意與它們改善關係。因此,是不是公開宣布“一邊倒”,對美國既定的對華政策都不會有什麼影響。考慮到新政協籌備會的召開和新中國政府即將成立,公開宣布自己的基本國策事實上已經刻不容緩,毛澤東很快在新政協籌備會的講話里,特別是在《論人民民主專政》的文章里,公開表明了自己親蘇反美的強硬態度。在毛澤東看來,這樣做同樣也是為了對付美國。 毛澤東的表態為整個新中國的對美政策定下了基調,從而使得一度根據某些小道訊息猜測有可能引誘毛澤東等部分中共領導人遠離蘇聯的司徒雷登們,徹底地失望了。司徒雷登極其沮喪地承認:“毛現在不會被收買”[②N]。 6月30日,毛澤東正式批准禁止美國新聞處在中國的活動,正式批准對美國駐瀋陽總領事華德等一干人進行公開審判。隨後,鑒於美國國務院關於中美關係白皮書的發表,毛澤東在一個月的時間裡,接連為新華社寫了五篇旨在批判這一白皮書的重要評論文章。 1949年10月1日,新中國誕生了。與此同時,新中國政府對美國的政策也基本確定了。就新中國外交政策的基本原則而言,它不否認有同包括美國在內的帝國主義國家建立外交關係的必要。作為新中國暫時基本大法的《中國人民政治協商會議共同綱領》明確規定:“凡與國民黨反動派斷絕關係、並對中華人民共和國採取友好態度的外國政府,中華人民共和國中央政府可在平等、互利及互相尊重領土主權的基礎上,與之談判,建立外交關係”[③N]。但是,正如周恩來所解釋的那樣,新中國外交政策的“基本態度”是以毛澤東在《論人民民主專政》一文中所提出的“一邊倒”為依據的,這是一個是非界限問題,是一個認清敵友的問題。而考慮到目前新中國還有許多問題,基礎還十分不穩固,新中國政府實際上決定暫時不忙與美國,甚至也不忙與英國,建立外交關係。至於何時再考慮與美國建交,毛澤東這時相信,它可能需要一個比年初的估計還要長些的過程[①O]。 從1948年11月中共中央確定“擠走”方針開始,至此經過了差不多一年左右的時間。在這期間,中共中央對自己的外交政策有過這樣或那樣的具體考慮,但最終還是回到原先的起點上來了,而且態度更加強硬了。新中國成立之後,它的鞏固與安全成為首當其衝的問題。而這種鞏固和安全的最大隱患,就是美國的干涉和破壞。為了減少帝國主義國家,特別是美國利用其在中國的半合法地位進行政治破壞和思想影響的可能性,根據毛澤東既定的方針,新中國政府很快採取嚴厲措施打擊美國政府繼續在中國呆下去的信心。10月31日,美國駐瀋陽總領事華德等因對中國雇員使用暴力,受到中國雇員聯名起訴而被拘押。隨即,瀋陽市公安局再以間諜案對華德等人提起公訴。11月下旬,華德等人很快被分別處以數月徒刑,緩刑一年,然後驅逐出境[②O]。12月初,中共中央進一步討論了擠走美國在華所有外交人員的策略,隨後於1950年1月6日下令徵用美國等國駐北京領事館根據辛丑條約占據的舊兵營,最終迫使美國關閉了在中國的全部領事館,並撤走了全部外交人員[③O]。幾年之後,毛澤東談到當時外交的戰略考慮的時候說:這時,“與這些帝國主義國家有了外交關係會給我們許多困難”。我們需要“先掃自己的房子”,而與美國這樣的國家有外交關係則困難得多,暫時不與之建立外交關係,就使他們沒有機會在我們內部製造麻煩。因此,建交與否,這並不完全取決於美國等帝國主義國家的態度,“實際上我們希望‘客人’遲一些來。我們希望他們來時使他們處於無能為力的地位,使他們處於後悔的地位”。