倒懸花鼓是山西省稷山縣農村流傳著的一種獨特的地方民俗文藝活動形式,是國內絕無僅有的民間文藝演出活動中的奇葩。起源於南宋時期。

基本介紹

- 中文名:倒懸花鼓

- 地區:山西省稷山縣

- 意義:民間文藝演出活動中的奇葩

- 起始:南宋時期

悠久歷史,技藝傳承,保健功效,

悠久歷史

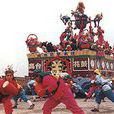

早在南宋時期,這種技藝就已遍及山西省的南部地區,逢節日時,便自發地集隊表演,形成一種習慣、風俗。倒懸花鼓,就是把人體的兩隻腳面懸掛在鐵槓上,頭的兩側、胸、背、兩條腿上都綁著鼓。人在倒懸身體的情況下,邊打鼓,邊不斷地進行著雜技表演。兩邊還有兩人,則是邊打鼓,邊用兩腳牢牢地控制著支柱,並注視著中間的表演者的安全。

技藝傳承

時代在變化,在發展,這種“倒懸花鼓”也在變化、發展,“倒懸花鼓”的動作變得日益複雜起來。如今,把過去腰上綁一個鼓增加到胸、肩、背、頭、兩條腿上都綁了鼓。為了向更高層次發展,稷山縣境內的農民們不斷進行著改進,向著更高難度的“倒懸花舞”變化。

保健功效

據科學分析,這種倒懸著身體進行的花鼓表演,有利於促進全身的血液循環,給腦細胞輸送新鮮的血液,對防止衰老有很好的效果。近代醫學認為並得到證明,倒立對腦細胞的活性化有效,而且作為物理療法可套用於胃下垂等消化器官疾病的治療。