基本介紹

- 中文名:中國鳥腳龍

- 外文名:Troodontid

- 屬名:Sinornithoides

- 恐龍體長:1.1米

- 恐龍食物 :肉食

- 生存年代:白堊紀早期

- 生存地點:中國

- 恐龍種類:鳥臀目·鳥腳類

分類,概述,化石,發現研究,氣候,植物情況,

分類

概述

模式種為楊氏中國鳥腳龍(Sinornithoides youngi),是由戴爾·羅素(Dale Russell)與董枝明在1993年所敘述。原型標本是個幾乎完整、呈天然狀態的骨骼,只缺少頭骨、頸椎、背椎…等部分。如同寐龍的化石,中國鳥腳龍原型標本的口鼻部位於左前肢之下,處於鳥類棲息的狀態。 中國鳥腳龍,是一種小型的似傷齒龍類的獸腳類,可以算是中加考察隊在鄂爾多斯盆地中,白堊紀早期伊金霍洛組地層中挖掘到最珍貴的標本了。這件標本原來被認定是晚期鸚鵡嘴龍的骨架。由於當時出露部分很少,顯然認定錯誤。二年之後,在加拿大博物館中打開包裹的外層石膏保護層,技術人員Clayto Kenney仔細的清除外圍的砂岩,終於出現了一隻纖細的足,飾以尖銳彎曲的爪子。整室瀰漫興奮之情,它不是鸚鵡嘴龍家族,而是屬於傷齒龍科[troodontid]成員! 它是傷齒龍類有史以來最完整的一件標本,同時也是最古老的一個種屬!傷齒龍化石早已從白堊紀晚期的加拿大、蒙古及中國發掘到。這個傢伙具有碩大腦子,構造複雜的足和前肢,以及像鳥一樣的骨架。 中國鳥腳龍

中國鳥腳龍

中國鳥腳龍

中國鳥腳龍化石

楊氏中國鳥腳龍是1988夏季中加恐龍項目考察隊在內蒙鄂爾多斯盆地發現的,是似鳥龍科的新屬新種恐龍。似鳥龍科也是肉食性獸腳類的成員。發現時是一具骨骼互相關聯的長達1米的骨架,也是迄今為止這類小型肉食性類恐龍中保存最完整的化石標本。它的發現使人們對似鳥龍類的特徵有了更深入的了解。這種恐龍頭骨短,只有10厘米,而過去發現的這一科的恐龍了解。這種恐龍頭骨長度都在20-28厘米。額骨部位眼眶邊緣直接指向側面,而且後肢較長。此外,它的尾部韌帶及胸骨尚未骨化。

發現研究

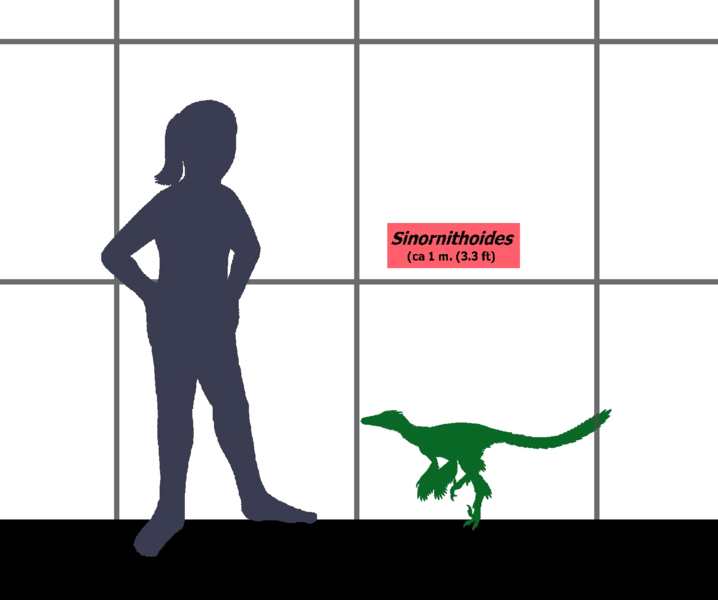

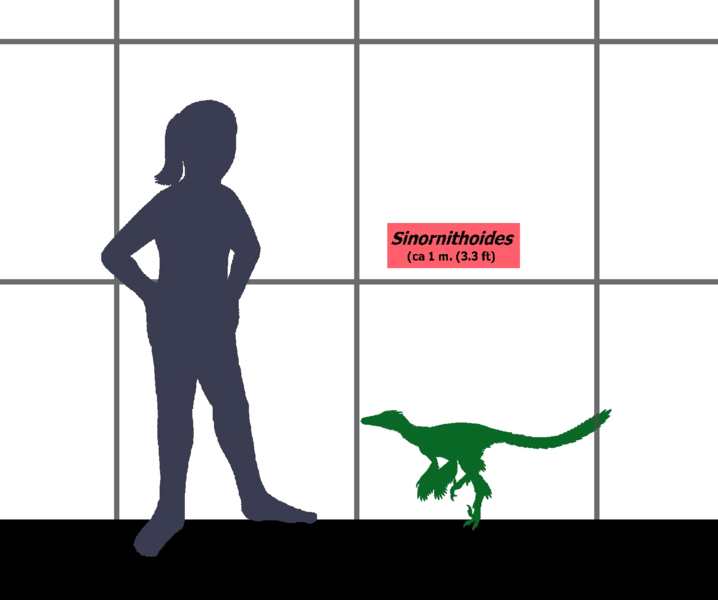

中加恐龍考察隊於1988年到1990年野外工作期間,在鄂爾多斯盆地,發掘到一個新地點出產鸚鵡嘴龍─翼龍動物群。鄂爾多斯盆地位處中國中心位置,四周環以高山峻岭而黃河流經其間。在白堊紀早期時候,它是一個最大的內陸淡水湖,稱之為古清陽湖,占據了陝西中北部,甘肅東部以及寧夏東部,大約有13萬平方公裡面積,構成中國北方極特殊的一個生態環境。它沈積的地層稱為契單群與伊金霍洛群,主要是由灰綠色與紫紅色砂頁岩構成,厚達2000到3000公尺。 中國鳥腳龍與人的比例

中國鳥腳龍與人的比例

中國鳥腳龍與人的比例

中國鳥腳龍與人的比例加拿大恐龍專家Philip Currie深信它和鳥類有親緣關係。這個新發現的標本具有許多和鳥神似的特徵,預期針對中國鳥腳龍將有一系列報告,將深入探討這類小型迅捷並且推斷最聰敏恐龍的種種議題。

新發現的中國鳥腳龍化石沒有像經常所發生的那樣變成扁平狀,而是以三維形式保存下來,呈現代鳥類特有的睡眠或休息姿勢。只有鳥類和少數哺乳動物在其摺疊起來的翅膀上休息,而今天只有鳥類將頭埋在一個前肢和軀幹之間。這是證明很多鳥類特徵出現在恐龍演化早期的又一證據。鳥類今天所採取的姿勢在保存熱量方面似乎是重要的,說明這些早期的食肉恐龍也可能是熱血動物。

氣候

巴列姆階時期的氣候出現寒冷的趨勢,這個變化自侏羅紀最後一期就已開始。高緯度地區的降雪增加,而熱帶地區比三疊紀、侏羅紀更為潮濕。但是,冰河僅出現高緯度地區的高山,而較低緯度仍可見季節性的降雪。

在巴列姆階末期,氣溫開始上升,持續到白堊紀末期。氣溫上升的原因是密集的火山爆發,製造大量的二氧化碳進入大氣層中。中洋脊沿線形成許多熱柱,造成海平面的上升,大陸地殼的許多地區由淺海覆蓋者。位在赤道地區的特提斯洋,有助於全球暖化。在阿拉斯加州與格陵蘭發現的植物化石,以及自白堊紀南緯15度地區發現的恐龍化石,證明白堊紀的氣溫相當溫暖。

熱帶地區與極區間的溫度梯度平緩,原因可能是海洋的流動停滯,並造成行星風系的虛弱。分布廣泛的油頁岩層,以及缺氧事件,可證實海洋的流動停滯。根據沉積層的研究指出,熱帶的海水表面溫度約為攝氏42°,高於現今約攝氏17°;而全球的海水平均表面溫度為攝氏37°。而海洋底層溫度高於溫度約攝氏15到20°。