地理環境

位置境域

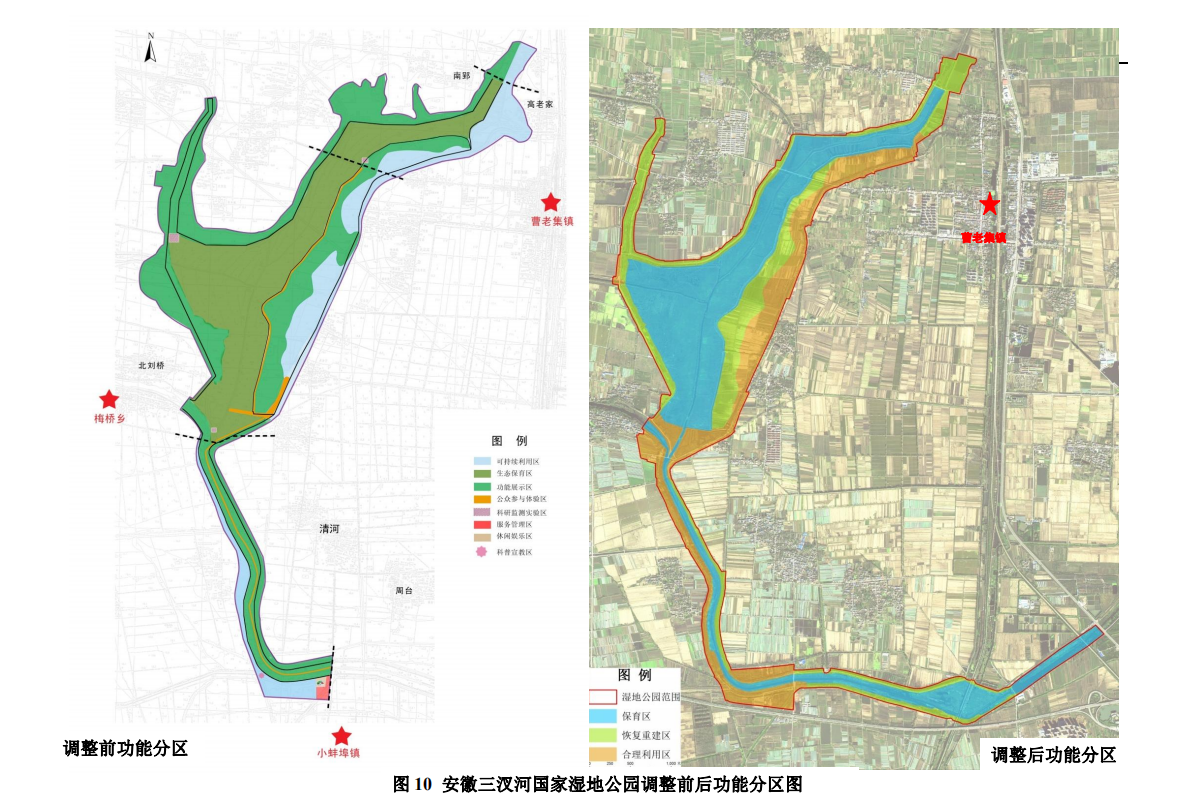

安徽三汊河國家濕地公園位於安徽省蚌埠市淮上區曹老集、梅橋兩鄉鎮的交界處,距離主城區約5公里。包括三汊河濕地及北淝河部分河段,四至範圍為:東南部界線從北向南以曹老集圩堤淝光段——北淝河曹老集圩堤清河段——七號閘——朝陽北路與蚌寧高速交叉口為界;南部自西向東以朝陽北路——101 省道北淝河堤壩為界;西部自南向北沿北淝河梅橋圩堤——三汊河與北淝河交接處——三汊河邵河圩堤——常郢村為界;北部自西向東分別以常郢村——周集圩堤——曹老集圩堤為界。地理坐標為東經 117°18′52"~117°22′44"、北緯 33°00′01"~33°04′28",南北長約7.0 公里,東西寬為0.2—2.0公里。濕地公園總面積801.50公頃,濕地面積 529.60 公頃,濕地率為 66.07%。

氣候特點

安徽三汊河國家濕地公園處於北亞熱帶和暖溫帶的分界線上,屬暖溫帶半濕潤季風氣候區,季風顯著,氣候溫和,光、熱、水資源比較豐富。年日照總時長為2167.5小時,日照率49%。年平均溫度15.1℃,相對濕度73%,平均無霜期217天,平均冰凍期39天,主導風為東北風。年均降水量900毫米;年最大降水量1565毫米,年最小降水量為376毫米。降雨年內分配不均衡,主要集中在6—9月份,約占全年降水量的60%—80%。主要氣象災害是旱澇災害,其次是寒潮、冰雹、連陰雨和乾熱風。

地形地貌

三汊河濕地所屬的淮上區地勢是南北高中間低,最低區位於北淝河兩側和三汊河濕地中部,高程約在 15~16 米之間;外圍地勢高程約在 16~20 米之間。整個濕地成楔型,處於區域的中心匯水區,三汊河及北淝河兩側的高程在 16 米以下,濕地公園內極易積水成澇。

水文特徵

安徽三汊河國家濕地公園地下水位較高,水資源豐富。淮河北岸較大的水系北淝河穿區而過,形成的水流和低洼地面積有2000多公頃。流經濕地的河流,分別是北淝河、清溝河、青二截水溝、老淝河。北淝河為淮河一級支流,上接四方湖自然保護區,下連香澗湖、沱湖自然保護區,兩岸地面高程在15.0—19.0米之間。清溝河、青二截水溝均為人工開鑿的河道,源於上游的懷洪新河。老淝河為濕地內部的季節性河流。三汊河的上游為黃馬溝,通過清溝河和青二截水溝與其相連;下游為釣魚台湖,通過北淝河與其連線。

自然資源

植物資源

安徽三汊河國家濕地公園共統計到維管束植物33目61科193種,其中蕨類植物3科3種,裸子植物2科2種,被子植物56科188種,其中雙子葉植物49科150種,單子葉植物7科36種。有國家II級重點保護野生植物野大豆。

動物資源

安徽三汊河國家濕地公園內共有維管束植物33目61科193種、魚類4目8科19種、兩棲類1目2科5種、爬行類2目3科6種、鳥類13目37科103種、獸類5目8科18種。環境優美的三汊河是鳥類的天堂。這裡的鳥類不僅數量眾多,而且種類多樣。按居留型分類,包括留鳥33種,夏候鳥41種,冬候鳥25種,旅鳥4種。按生態特徵分類,包括鳴禽54種,涉禽27種,攀禽8種,游禽7種,陸禽5種,猛禽2種。其中國家二級保護鳥類3種(紅隼、白尾鷂、小鴉鵑),安徽省一級保護鳥類6種(四聲杜鵑、大杜鵑、崖沙燕、家燕、金腰燕、灰喜鵲),安徽省二級保護鳥類10種(綠翅鴨、花臉鴨、綠頭鴨、斑嘴鴨、環頸雉、白眉鴨、紅尾伯勞、棕背伯勞、牛頭伯勞、畫眉)。

主要景點

雙墩新石器時代遺址

雙墩遺址位於安徽省蚌埠市淮上區小蚌埠鎮雙墩村北,是一處距今7300多年前的單一的新石器時代台地遺址,中心面積12000平方米左右。遺址1985年發現,至1992年先後三次發掘375平方米,出土了大量的陶器、石器、骨角器、蚌器、紅燒土塊建築遺存、動物骨骼,以及螺蚌殼等,種類繁多,既有生產工具、生活用具,也有大批刻畫符號和泥塑藝術品。是淮河中游地區已發現的年代最早的新石器時代文化遺存,是淮河流域早期文明有力證據。

雙墩春秋一號大墓

雙墩1號墓位於蚌埠市區淮河以北3公里處、淮上區小蚌埠鎮雙墩村內的墓。這座已有2000多年的春秋墓葬,已經確定墓主人就是春秋時期鐘離國的國君——柏。蚌埠雙墩春秋一號墓葬結構,主要由封土堆、墓道和墓坑三個部分組成。墓葬封土堆較大,呈饅頭形,高9米,底徑60米,是淮河流域見到的時代最早的墓葬封土堆之一。

開發建設

基礎建設

2005年,淮上區政府成立三汊河濕地公園建設領導小組。

LOGO

2006年2月21日,淮上區政府委託華東師範大學開展“三叉河濕地公園資源調查和概念性規劃研究”項目。

2006年2月28日,申報三汊河省級濕地公園。

2006年9月,成立三汊河濕地公園建設管理委員會。

2007年2月7日,省林業廳批覆同意“安徽三汊河省級濕地公園”建設試點。

2008年8月,成立淮上區三汊河濕地公園綜合開發建設工作領導小組。

2009年12月23日,國家林業局批覆同意三汊河濕地公園開展國家濕地公園試點工作。

2012年3月17日,淮上區政府辦公室印發《安徽三汊河國家濕地公園管理辦法》。

2013年10月23日,淮上區三汊河濕地行政執法中隊成立。

2014年12月1日,蚌埠市編制委員會發文設立“蚌埠市三汊河國家濕地公園管理處”。

2016年5月23日,國家林業局考察驗收組對三汊河進行實地驗收。

品牌建設

2007年,安徽三汊河國家濕地公園被批准為安徽省第一個省級濕地公園。

2016年8月16日,國家林業局公布驗收結果,安徽三汊河國家濕地公園被正式命名為國家濕地公園。

價值意義

作用價值

三汊河位於北淝河下游北岸,從南向北看,平面形狀呈“Y”形,狀似三叉,故得此名。它的東北汊為老淝河(古稱洪溝),西北汊為清二截水溝,西汊為清溝河,三河交匯,注入北淝河。它本屬於河道型湖泊濕地,自然環境優越,具備典型的淮北平原湖泊沼澤草本型生態系統和豐富的生物資源,擁有淮河流域最完整的原生蘆葦型生物群落和次生濕生型草甸生境。

設立意義

淮河流域地處中國南北過渡帶,其濕地類型、生物種類兼具中國南北兩大類型,具有十分重要的生態研究價值,而且濕地在減輕淮河洪澇災害、防治水污染等方面具有特殊的作用;長江、黃河兩大流域都已建立專門的濕地研究機構,濕地研究比較深入,淮河流域至今尚無專門的研究單位,濕地研究十分薄弱;通過濕地公園的建設,整合相關研究力量,建設一個淮河流域濕地研究平台,爭取成為中國乃至國際上重要的濕地研究和交流、人才培養的中心,為淮河流域的濕地保護及利用和淮河流域的治理提供科學支持。

歷史文化

安徽三汊河國家濕地公園歸屬於淮河文化的一元,神秘的雙墩文化、曹操的營盤行轅、洪武的龍興下院及眾多人文古蹟和美麗的傳說。濕地人文景觀內涵厚重。區域的民間傳統文化有花鼓燈、耍獅子、踩高蹺、玩旱船、趕跑驢、舞龍燈、打蓮香、挑花挑、唱燈歌、抬花轎等具有濃厚地方特色的民俗文化是優良的旅遊資源,還有流傳幾千年的民間風俗習慣,從年三十到正月十五有各種祝福和歡聚活動,端午節喝雄黃酒,縫香荷包,插艾葉、吃粽子;中秋節吃糖糕、月餅、殺雞宰羊慶豐收。

交通線路

交通

安徽三汊河國家濕地公園位於淮上區政府西北部,相距12公里,到達濕地公園行程大約需要25分鐘。

線路

安徽三汊河國家濕地公園內有6公里的堤頂路,5公里的游步道。為了便於遊覽,修建三座橋樑。