內容簡介

小說的主人公尤利·安得列維奇·日瓦戈是一個可憐的孤兒。他出生在

西伯利亞一個相當有錢的實業家庭,父親是個

紈絝子弟。在日瓦戈很小的時候,他遺棄了妻子,離家出走,從此再也沒有回來。據說,他在國外把錢財花得精光,從一列賓士的火車上跳下自殺了。幼年的日瓦戈在叔父和舅父的庇護下成長,日瓦戈受到舅父的影響,後來成為了傑出的作家。

日瓦戈醫生

青年時代,日瓦戈寄住在莫斯科教授亞歷山大·格羅米柯的家裡。米沙·高爾東是一位猶太律師的兒子,也住在那裡,日瓦戈和高爾東成了生死之交,跟他倆一起做伴的還有教授的女兒冬妮婭。日瓦戈畢業後娶了冬妮婭,他們的婚後生活很美滿。戰爭爆發前夕,冬妮婭生了個兒子。日瓦戈應徵上了前線,在一所戰地醫院當醫生。他負傷後,在戰地醫院裡遇到了女友拉拉。拉拉母親的情人科洛夫斯基姦污了剛剛成年的拉拉。安季波夫是一個工人出身的科學家,他同情她們母女倆的處境,後來就娶了拉拉為妻。拉拉向他坦白了自己遭侮辱的情況。帕維爾一家搬到烏拉爾的一個城市,他們在那裡定居,一年後,帕維爾志願服役。他們已經有了一個孩子,帕維爾走後,拉拉一直沒有得到他的任何訊息。於是,她把孩子留在莫斯科親戚家裡,自己到前線找丈夫,找不到安季波夫,她就在戰地醫院裡當了女看護,就這樣她和日瓦戈又相遇了。日瓦戈和拉拉常能見面,對拉拉產生了感情。一個星期後,日瓦戈登上了回莫斯科的火車,拉拉也被允許回烏拉爾工作。就這樣,他們又走上了人生岔道。

日瓦戈回到莫斯科,由於飢餓和寒冷,便帶了妻兒去烏拉爾山區,到冬妮婭的外祖父留下的農莊裡避難,同行的還有冬妮婭的父親。在那裡,日瓦戈享受到了安靜和物質上的保障,同時,他也意外地得到了精神上的滿足。他在尤里亞金市閱讀室翻閱書刊時又遇到了拉拉。日瓦戈告訴拉拉,他見過拉拉的丈夫安季波夫,此時,拉拉和丈夫已經形同陌路了。日瓦戈和拉拉住到了一起。一天下午,日瓦戈騎著馬去找拉拉,被迫當了游擊隊的醫生,跟隨他們去了西伯利亞。後來,終於找了個機會逃跑了。回到烏拉爾,日瓦戈才知道他的家庭已遷到莫斯科去了,他和拉拉只好住在一所別人丟棄的茅屋裡,生活雖然很艱苦但他們很快樂。可是,他們不理睬政府當時提出的口號,日瓦戈逃到了瓦里吉諾一個被棄的山莊。但是科洛夫斯基又出現了,他們不能一起脫逃。日瓦戈獨自離開烏拉爾,流落到了莫斯科。人們告訴他,他的妻子冬妮婭和他們的孩子已經移民到了法國。日瓦戈的同父異母的兄弟安格拉夫已是紅色政權中的將軍,他把日瓦戈安置在一家醫院裡當醫生。後又與瑪琳娜結為夫妻,生了兩個女兒:卡帕卡、克什卡。日瓦戈醫生在莫斯科混了幾年,過著他認為無聊的日子,最後心臟病發作,死在莫斯科的街上。痛不欲生的拉拉參加了他的葬禮,之後拉拉的結局無人知曉。

日瓦戈醫生

在他死後,安格拉夫收集了日瓦戈生前的詩作,並把它結集出版。安格拉夫設法找到了日瓦戈和拉拉所生的女兒,負起了培養和教育這個孤苦伶仃的侄女的責任。

作品目錄

創作背景

帕斯捷爾納克在創作《日瓦戈醫生》時曾說過:“我想在其中提供出最近45年間俄羅斯的歷史映像,……作品將表達對於藝術、對於福音書、對於在歷史之中的人的生活以及許多其他問題的看法。“作品開篇從1902年寫起,“結局”寫到1929年,“尾聲”則已寫到

第二次世界大戰結束後的年月,時間跨度前後約半個世紀。活動於上述歷史時空中的,是俄羅斯社會各階層的60多個人物,其中最主要的是一批知識分子。作品表現了他們在這一歷史變動年代的複雜情緒感受,他們對時代所進行的思考。

全書可以說是作家在戰後歲月里從一個獨特的視角對20世紀前期俄國歷史所作的一種回望,並涵蓋著他對這一歷史過程的反思。

人物介紹

登場人物

名稱 | 簡介 |

|---|

| |

| |

| |

| 教育家兼普及讀物作家,日瓦戈醫生的舅舅尼古拉的好友 |

| 日瓦戈醫生的朋友,曾寄居在伊萬·伊萬諾維奇·沃斯科博伊尼科夫家中 |

| 百萬富翁,娜佳和莉帕的父親,拉拉曾任莉帕的家庭教師 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| 第一次世界大戰期間為俄國軍官,十月革命後參加捷克軍團 |

帕維爾·帕夫洛維奇·安季波夫(帕沙、斯特列利尼科夫) | 拉拉的丈夫,第一次世界大戰期間曾任俄國軍官,十月革命後參加紅軍 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

主人公

日瓦戈

日瓦戈的命運折射出俄羅斯一代知識分子的歷史命運,他的生活和命運充滿了苦難和無法彌補的缺憾。日瓦戈雖是富商之子,但到10歲就成了無父無母的孤兒。在動盪的歷史時期,日瓦戈等一代知識分子在苦難的年代裡耗盡了青春,他們承載著苦澀的愛情,他們的理想和志向在動盪的歷史年代裡難以實現,而他們與生俱來的美好性靈在民族憂患的年代裡毀滅殆盡。苦難是俄羅斯

知識分子普遍的生存境遇,正如日瓦戈詩中所寫:“我們的相會是為了分手,我們的歡宴是為了留言,讓那苦難的暗流,溫暖生活的冷酷。”作為對人類和民族的生存發展有良知的俄羅斯知識分子,帕斯捷爾納克面對民生疾苦在文學中表現出了一種特別的善良溫情和人文主義的執著探索。苦難與缺憾是帕斯捷爾納克小說存在主題的基本特徵。苦難的生活和宗教情感塑造了俄羅斯民族性格中博愛同情的寬廣胸懷。主人公在面對生活的苦難時,雖然無法擺脫迷惘、焦慮不安的情緒和心態,但仍表現出英勇和執著,表現出俄羅斯人獨有的以苦難救贖人生的宗教情懷。

拉拉

拉拉的苦難是俄羅斯女性所遭受苦難洗禮的象徵。她在受了狡詐陰險的律師科馬洛夫斯基誘惑之後,感到憂鬱和絕望。她來到教堂去尋求慰藉,聽到一位誦經士普洛夫·阿法納西耶維奇念一篇大家早已熟悉的東西:“受踐踏的人的命運是值得榮獲的。他們關於自己有很多話可以訴說。他們的前途是無量的。……這是基督的意思”。正如《聖經·新約》中瑪利亞是耶穌受難與復活的見證者,拉拉是日瓦戈生命和精神復活的見證者。17歲的拉拉被科馬洛夫斯基引誘失貞,因此她總是意識到自己的罪孽渴望救贖。“拉拉是俄羅斯文學中永恆女性的代表。她在苦難面前的隱忍與堅強的抗爭,表現出來的善良和充滿愛心,都體現了帕斯捷爾納克筆下的永恆女性以愛來拯救世界的主題。”

作品鑑賞

主體思想

批判違反人性

在醫學院時,尤利·日瓦戈的一位教授提醒他:“細菌在顯微鏡下或許看起來很漂亮,但是它們卻對人類做些醜陋的事。”

日瓦戈的理想和原則信仰站在戰亂(

第一次世界大戰、俄國革命和接下來的

俄國內戰)所帶來的殘酷和恐怖的對立面。書中有很大的部分在描述理想主義是如何的被布爾什維克、叛軍和

白軍所摧毀。尤利必須在那動亂的時代親眼目睹食人、分屍和其他無辜平民所遭受的恐怖事件。甚至於他一生的摯愛—拉拉,都從他身邊被奪走。

他對於戰爭可以把整個世界變得無情、把之前和平相處的人們變得水火不容而深思良久。他那橫跨俄國的旅程可以說是有種史詩的感覺,因為他所經歷過的世界是那樣的不同。他渴望可以找到一個地方可以逃離這一切,這驅使著他橫跨冰天雪地的

西伯利亞,最終回到

莫斯科。鮑里斯·帕斯捷爾納克隱約的批評了蘇聯的意識形態:他不同意“鍛造一個新人”,因為這違反了人性。這也是這個小說的主體思想。

重視個性價值和自由並非主張僅僅關心自己,而是意味著尊重每一個人,愛別人,特別是不幸的人。作品中日瓦戈的這種博愛思想,同樣是從韋傑尼亞夫那裡接受的。從少年時代起,他就感覺到舅舅總是懷著同一切人平等相處的高尚感情。他曾在冬妮婭母親的病床前說:“在此人心中存在的人,就是這個人的靈魂。這才是您本身,才是您的意識一生當中賴以呼吸、營養以至陶醉的東西。這也就是您的靈魂、您的不朽和存在於他人身上的您的生命。”

日瓦戈與拉拉之間的愛更是一種舍己的、帶有自我犧牲性質的愛。儘管日瓦戈知道拉拉如其本人所說是“心靈受了創傷的人”,卻仍然無私地愛著她。兩人感情愈深就愈關注對方的幸福,都鼓勵對方回到自己的親屬身邊去。冬妮婭在即將同家人一起被驅逐出境前夕給日瓦戈的信中則這樣寫道:“不愛是一種叫人多么難堪的無情的懲罰!……不愛有如謀殺,我決不會給任何人這種打擊。”日瓦戈冒著生命危險解救並放走了那個還是少年的白衛軍士兵謝廖沙,在危難中把無家可歸的鄉村孩子瓦夏帶到了莫斯科,設法把他送進工藝美術學校學習,也是他的博愛精神的體現。在帕斯捷爾納克看來,真正的人永遠活在別人之中,早在自傳隨筆中他就有言:“只有在我們能愛別人,並且有機會去愛的時候,我們才成為人。”

歷史觀

尤利·日瓦戈是小說的中心人物。他從莫斯科的一名醫科大學生、經受過歷次戰爭和革命風雨的洗禮,到20年代末成為一個潦倒知識分子的遭遇,構成作品的基本情節線索。處於日瓦戈周圍、並對他的性格與命運產生不同程度影響的人物,則有他的舅舅兼撫養人、還俗神甫韋傑尼亞夫,他的岳父、化學家格羅米科,他的妻子冬妮婭,他的情人拉拉及其丈夫安季波夫,他的同父異母兄弟葉夫格拉夫,與他一直保持著友誼的童年時代的朋友戈爾東和杜多羅夫等人。作品通過日瓦戈的坎坷經歷,藉助於他的札記、創作、書信、獨白和思考,經由他和上述所有人物之間的交往和對話,從這一批不同類型的知識分子的視角,勾勒出那個風雲變幻的歷史時代的一幅幅生動側影。讀者可以看到因城市裡夜間發生戰鬥而倒在人行道上的傷員,街頭張貼的政府公告和法令,身穿皮夾克的權力無邊的委員,被戰火和饑荒踩踏的村莊,卻很少能看到關於社會重要事件的具體而直接的描寫,因為作品著重表現的不是歷史真實本身,而是人物關於這些歷史事件的預感、反應、評說和聯想。正如俄國流亡批評家費·斯捷蓬所說,在作品所勾畫的全部“混亂”之上,“始終閃現著精神的折光”。如作品中寫到二月革命後日瓦戈從一戰前線返回莫斯科,在列車上遇見一位年輕獵人以一種心安理得的語調,斷定不久就會發生一場毀滅性的社會震盪;日瓦戈同他爭辯說:“進行這種冒險性的試驗不合時宜。應該讓國家有一段清醒的時間,從一個轉折走向另一個轉折之前要有喘息的機會。”這番對話,正反映了俄國兩次革命之間人們對歷史進程的不同看法。十月革命即將爆發時,日瓦戈曾預言“聞所未聞、史無前例的事件正在逼近”,同時也有了某種不幸的預感,已經意識到自己將來的無能為力。這也是那一特殊時期許多人共有的感覺。

日瓦戈第一次從報紙上看到革命勝利的訊息時,曾自言自語地讚嘆道:“多么高超的外科手術阿!一下子就巧妙地割掉了發臭多年的潰瘍……這是空前的壯舉,是歷史上的奇蹟。”岳父格羅米科聽到了這番話,當時並未表達任何意見,卻在他們一家由莫斯科遷往烏拉爾的途中重提此事,認為革命舉措當初的確以其坦誠直率贏得了人心,但緊接著又強調:“不過,這類事情只能存在於創業者頭腦的原始純潔性之中,只能存在於宣告勝利以後的第一天。政治的詭譎多變第二天就可以把它翻個裡朝外。”後來,當日瓦戈在尤利亞金又一次看到貼滿牆壁的公告、法令和演說詞時,想起自己當年對革命訊息的最初反應,覺得自己“生平只有一次讚許過這種專斷的言辭和這種直率的思想”,認為那是“一次不慎的讚許”在為了躲避戰亂而舉家遷往烏拉爾山區之後,日瓦戈在他的札記中寫道;“什麼東西妨礙我任職、行醫和寫作呢?我想並非窮困和流浪,並非生活的動盪和變化無常,而是到處盛行的說空話和大話的風氣,諸如此類的話:未來的黎明,建立新世界,人類的火炬。”這其實相當準確地揭示了那個時代的一種風氣。被游擊隊抓去當隨軍醫生的經歷,更使日瓦戈目睹了許多人們彼此殺戮的場面,感到人們似乎是在“比賽殘酷,你報復我,我報復你,使暴行成倍增長。”他確信,“用暴力是什麼也得不到的。應該以善為善。”耳聞目睹的一切,使日瓦戈覺得“這不是生活,而是一場前所未有的荒誕不經的怪夢。”這就是一位在傳統俄羅斯文化培養下成長起來的年輕知識分子對穿越兩個時代的歷史事件的印象、感受和思索。

日瓦戈童年的朋友戈爾東和杜多羅夫走過了和前者不同的人生道路。20年代後期杜多羅夫曾被流放,但在服滿期限後卻恢復了

公民權和大學中的教職。三位老同學在莫斯科相會時,杜多羅夫曾真誠地談到:獄中獄外有關方面對待他的教育,使他清醒了頭腦,擦亮了眼睛。

這些言論很投合戈爾東的心意,因為這類公式化的東西他已聽得爛熟了。從這裡不難看出曾作為一種歷史存在的政治教育的結果。但是這些“符合時代精神”的言論卻使日瓦戈感到惱火,他為同時代蘇聯知識分子的精神狀況而憂心。到了二戰後期,已經晉升為紅軍少尉和少校的戈爾東和杜多羅夫的思想發生了很大變化。杜多羅夫曾遭受再度入獄的折磨,戈爾東則是作為勞改犯“戴罪立功”上前線、九死一生僥倖地活了下來的。兩位朋友交談時,在回顧日瓦戈去世以來的經歷後,杜多羅夫直言不諱地說:“我想,集體化是一個錯誤,一種不成功的措施,可又不能承認錯誤。為了掩蓋失敗,就得採用一切恐嚇手段讓人們失去思考和議論的能力,強迫他們看到並不存在的東西,極力證明與事實相反的東西。由此而產生的前所未聞的殘忍,由此而公布並不打算實行的憲法,進行違背選舉原則的選舉。”正因為有了戰前這段恐怖的歷史,戰爭爆發後,人們才都自由、舒暢地鬆了口氣,以某種輕鬆感投入戰爭這一“殊死的、得救的烤爐”。杜多羅夫察覺到的無疑是蘇聯歷史上一種特有的社會心理現象,而戈爾東所言“希臘成為羅馬,俄國啟蒙運動變成俄國革命”,詩人勃洛克當初的說法“我們是俄羅斯恐怖時代的兒女”已從形象上的意義變成字面上的意義,則更可視為對幾十年間俄羅斯歷史的一種總結。

《日瓦戈醫生》的價值不僅在於其書寫和反思20世紀前期俄國歷史的獨特視角,更在於它所顯示的一種歷史觀,在於對作為“元歷史的塵世承載者”個性的高度關注。這既體現在小說主要人物的思考和見解中,也表現於它對眾多形象及其相互關係的描寫上。作品“講述的不是關於政治,也不是關於政治制度或社會制度。而是關於生命,關於人的使命,關於理想,關於大自然。”

小說主人公日瓦戈的歷史觀,是在其舅舅韋傑尼亞夫的直接影響下形成的。早在少年時代,他就多次聽到舅舅關於歷史、關於在歷史中存在的人的議論,即認為“歷史就是要確定世世代代關於死亡之謎的解釋以及對如何戰勝它的探索”;為了進行這一探索,就要像福音書里所說的那樣愛親人,並具有“個性自由和視生命為犧牲的觀點”。後來,韋傑尼亞夫在其著作中發展了自己的思想,“把歷史看成人類藉助時代的種種現象和記憶而建造起來的第二宇宙,並用它作為對死亡的回答”。日瓦戈幾乎完全接受了這些觀點,即便是後來他的思考和探索與時代潮流不斷發生衝突之際,他也始終沒有放棄,反而越來越確信:歷史的形成不在於“人民”,而在於個性;只有個性是不朽的,正是個性在不斷地創造著歷史本身;在歷史中生活的人,如果沒有關於個性自由的思想,沒有對於現實中人的愛,就不能生活和創造。

這些理念使日瓦戈無法接受一切形式的對個性的貶低、對個性自由的踐踏,使他和那個血與火的時代之間的衝突不可避免。

《日瓦戈醫生》所顯示的這種歷史觀,甚為接近俄國宗教哲學家

別爾嘉耶夫的歷史哲學。在別爾嘉耶夫看來,“人的個體人格是潛在的一切,是整個世界的歷史,世界的一切都隨我而生生不息;同時,每個人的個體人格又都擁有自己的世界。”他還認為,歷史可以分為兩個層面:歷史和元歷史。“像別爾嘉耶夫一樣,在帕斯捷爾納克看來,個性是元歷史的塵世承載者,歷史過程就是在其內部實現的。在別爾嘉耶夫那裡,不存在任何高於個性的事物,因為從神學上看,只有個性可以期望復活。”帕斯捷爾納克未必已觸及別爾嘉耶夫基督教思想的深層實質,但是在《日瓦戈醫生》的全部建構中卻可以感覺到這一思想的隱約存在。

帕斯捷爾納克對個體生活和個性獨立的關注,使《日瓦戈醫生》表現出一種疏離“宏大歷史”的意向。日瓦戈最為看重的是普通、平常的生活,他在札記中寫道:“在所有俄國人的氣質中,我最喜歡

普希金和

契訶夫的天真無邪,他們對諸如人類的最終目標和自身拯救這類高調,羞澀地不予過問。”他引用普希金《葉甫蓋尼·奧涅金》的詩行“如今我的理想是家庭主婦,/我的願望是平靜的生活,/還有一大炒鍋湯”,來說明詩人對於誠實勞動和日常生活習俗的讚美。

在一戰前線度過三年後,長期的隔絕使日瓦戈在歸途中最心曠神怡的就是他正在一步步接近自己的家,感到“來到親人面前,返回家園和重新生存,這就是生命和感受,就是為探險者所追求、藝術所指涉的東西。”

作品的女主人公拉拉,更多地是從個人幸福、從家庭生活的角度來看待眼前的歷史事件的,所以在和日瓦戈談起她與安季波夫的命運時,她才會說:“這不只是我們倆的故事。這將是很多人的命運。”她深信落在自己所屬的一代人頭上的所有不幸,都應歸咎於戰爭,正是連綿不斷的戰亂摧毀了她剛剛建立起來的小家庭,使家庭生活方式的基礎崩潰於一旦,謊言開始降臨到俄國土地上,而主要的災難,未來罪惡的根源,是喪失了對個人見解價值的觀念,大家都要按照那些陌生的、強加給所有人的概念去生活。拉拉看到,“這是一種籠罩一切、到處感染的社會迷信。一切都籠罩於它的影響之下。我們的家也無法抵擋它的危害。家庭中的某些東西動搖了。在一直充滿我們家庭的自然歡快的氣氛中,滲入了荒謬的宣言成分”。當拉拉看見年幼的女兒卡佳對已經降臨的災禍毫無所知,仍然在用積木搭房子時,不免觸景生情:“這種愛家的本能真了不起,對家庭和秩序的渴望是消滅不了的。”和孩子們不同,大人們卻不得不“準備出賣最珍貴的東西,誇獎令人厭惡的東西,附和無法理解的東西。”拉拉最後在日瓦戈的靈柩前哭訴道:“生命的謎,死亡的謎,天才的魅力,質樸的魅力,這大概只有我們倆才懂。而像重新剪裁地球那樣卑微的世界爭吵,對不起,算了吧,同我們毫不相干。”這便是這位女性眼中的歷史,包括它那野蠻而虛偽的過程和災難性的後果。“宏大歷史”在她看來,不過是一種“卑微的世界爭吵”。

藝術特色

人物形象

作者通過

十月革命和內戰前後的經歷,塑造的是一位誠實、正直,但思想極為矛盾的俄國舊知識分子形象。日瓦戈醫生熟諳舊俄的腐敗,所以由衷地歡迎十月革命,稱之為“從未有過的壯舉,歷史上的奇蹟”。但他對革命後的戰亂和困境頗感迷惘,對於無論白軍還是紅軍的暴力都表示反對,反映了舊知識分子內心矛盾和曲折經歷。作品描寫了革命暴力的失誤和造成的慘相,較為深刻和多方面地表現了錯綜複雜的社會關係,以及革命時期社會付出的沉重代價。寫法與以往的這類作品不同,別具一格。

對日瓦戈醫生愛情的描寫是小說中最為動人的章節,說作品是愛情小說也不為過。日瓦戈一生與三個女人有瓜葛——妻子冬妮婭、情人拉拉和同居女友瑪琳娜。冬妮婭與日瓦戈青梅竹馬,但他們之間親情的成分大過愛情,如果理解為愛情,也不過是男女世俗的友愛、愛人般的體貼,缺少靈性的成分;瑪琳娜在日瓦戈落魄潦倒時與他同居,但他們精神上無法溝通,他們僅是一種肉體之愛。日瓦戈一生真正聖潔的、癲狂的、“靈魂與靈魂相遇”的神性之愛實際上給了拉拉。

拉拉是上帝的饋贈。因此日瓦戈與拉拉的愛情具有超脫世俗的形而上意義。它以瘋狂、怪癖、激情和不可理喻超越了卑微的世俗之愛,他們的愛上升到了生命本真的神性高度。這種誕生在戰火硝煙中短暫的本真之愛散發著超脫塵世的幸福的光輝和非人間的歡樂的天堂氣息。

作品結構

小說的主線是日瓦戈的生活史。他既是一位醫生,又是一位詩人和思想者;他的活動、言論和思考構成作品的內容主幹,而他本人又以詩歌和札記的形式記述或表現自己的所見所聞、所感所思。他的札記《遊戲人間》,便是當時歲月的日記,其中有隨筆、詩作和雜感。小說第9章“瓦雷金諾”的16節中,前9節就是日瓦戈的9篇札記。在這裡,他記敘了自己為了一家人活下去而進行的魯濱遜般的勞作,他和格羅米科一遍又一遍地讀

普希金、

托爾斯泰、

斯丹達爾和

狄更斯,沒完沒了地談論藝術的情景,冬妮婭懷孕後他對妻子的感情,以及他在注視這一片舊庄園周圍隨著四季轉換而變化的自然景色時關於歷史、日常生活、俄羅斯詩歌和人生意義的思考,還有泄露他深層心理的夢。在第15章“結局”中,也有一節是日瓦戈輾轉回莫斯科以後寫的札記,其中有他面對城市的荒涼蕭瑟而發出的“田園的純樸焉能存在?”的設問。他寫的詩作,或獨立成篇,或是札記的一部分。如“失措”一詩寫於革命後他帶著傷寒病去拉一車劈柴回家的日子,寫的是幻覺中的“入胎”與“復活”兩者之間流過的時光;“冬之夜”“聖誕夜的星”等詩,則是他在和拉拉重返瓦雷金諾之後一個雪夜的創作,它們都被收進小說最後一章“尤利·日瓦戈的詩作”中。這一章所有25首詩,或暗示日瓦戈的必然命運,或是拉拉精神境界的寫照,或追憶兩人的愛情、表現他們離別後彼此間的痛苦思念,或是借基督之口對時代作出的判決,均與前面各章的敘事形成藝術上的彼此呼應。

作品不僅將主人公的札記和詩歌作為書中的某些章節直接植入文本,還描述了他寫作的過程和其間的內心活動,以及他的手稿的命運,使文本中出現了“關於寫作的”的文字。重返瓦雷金諾與拉拉在一起的日子,是日瓦戈寫作較多的時期。那時,周圍迷離、或隱或現的一切,都仿佛在呼喚著他加以表達。每天晚間,他瀏覽前一天寫下的詩稿,推敲其開端與結束,琢磨其抒情風格,斟酌自己所採用的詩格,時而為自己寫的東西而失望和傷心,時而又激動得流淚,驚訝不已。在仔細修改好初稿後,再用工整的字型謄寫乾淨。這期間他寫的詩,大部分是獻給拉拉的。在她離開瓦雷金諾之後,在哭泣拉拉的同時,他也把自己各個時期有關各種事物的塗鴉之作整理完畢,比如關於自然、關於日常生活等。像往常一樣,在他寫作的時候,許多有關個人生活和社會生活的思緒一齊向他襲來。這類關於“寫作”的敘述,常令讀者感到主人公和作者本人的形象發生了某種交疊,甚至覺得這好似帕斯捷爾納克在講述自己的寫作過程。

書中沒有忽略日瓦戈的札記和詩歌后來的命運。返回莫斯科後,日瓦戈的一本小冊子得以印行,其中既包括他關於個性、歷史和宗教的思考,也包括他寫的小說和抒情詩。這本書當時就深得讀者賞識。後來日瓦戈又避開喧囂,整理自己舊時的詩篇、修改尚未定稿的作品,並開始寫新作。不幸的是,不久後他便撒手人寰。但是此時,他的思想和詩歌已經獲得了許多不相識的知音。奇蹟般地回到莫斯科的拉拉,曾參與尤利·日瓦戈的同父異母兄弟葉夫格拉夫整理其文稿的工作,但因被捕而中斷。不過,葉夫格拉夫還是整理好了尤利的著作集,因此戈爾東、杜多羅夫在戰後歲月里才有機會閱讀和談論它,並認為“這本書仿佛知道一切,支持並肯定他們(關於心靈自由、關於未來等)的感覺。”讀至此,讀者又仿佛感到日瓦戈的創作好像就是《日瓦戈醫生》,“書中之書”和書本身的影像重疊起來。

敘事

在敘事方法上,《日瓦戈醫生》往往通過主人公的夢境與幻覺,運用隱喻與象徵來表現人物心理、命運或人物之間的關係。如作品中寫日瓦戈一次生病時,曾有很長時間處於譫妄狀態,在幻覺中看到一個長著吉爾吉斯人的小眼睛、穿著一件在西伯利亞或烏拉爾常見的那種兩面帶毛的鹿皮襖的男孩;他認定這個男孩就是他的死神,可是這孩子又幫他寫詩。這一幻覺形象象徵性地預示了日瓦戈後來的遭遇。又如拉拉在受到科馬羅夫斯基引誘之後,曾夢見“她被埋在土裡,外面剩下的只有左肋、左肩和右腳掌;從她左邊的乳房裡長出了一叢草,而人們在地上唱著《黑眼睛和白乳房》和《讓瑪莎過小溪》”。在此之前,作品中已寫到“透過左邊的肩胛和右腳大趾頭這兩個接觸點,拉拉能夠感覺出自己的身材和躺在被子下面的體態”。顯而易見,這個夢隱喻了拉拉剛剛被激起的對自己身體的感覺,以及處於審視之下的羞恥感和罪孽感。日瓦戈落入游擊隊之後,在聽到一個暴虐的傳說時,也在幻覺中仿佛看到“拉拉的左肩被扎開了一點”,好像有一把利劍“劈開了她的肩胛骨。在敞開的靈魂深處露出了藏在那裡的秘密”。這一幻覺和拉拉的夢遙相呼應,暗示日瓦戈早已駛入她心靈的隱秘之處。

意象

同

隱喻與

象徵手法相得益彰的是作品中的

意象運用。小說中多次出現“窗邊桌上燃燒著的蠟燭”的意象。學生時代的拉拉就喜歡在燭光下談話,帕沙·安季波夫總是為她準備著蠟燭,每當他們在卡留爾格爾斯基街的那間租房裡交談時,他就把蠟燭放在窗邊桌上點燃。這時,房間裡便灑滿柔和的燭光,在窗玻璃上靠近蠟頭的地方,窗花慢慢融化出一個圓圈。日瓦戈大學時代的最後一個冬天,曾和冬妮婭一起去斯文季茨基家裡參加聖誕晚會,當他們穿過年梅爾格爾斯基大街時,他曾注意到一扇玻璃窗上的窗花被燭光融化出一個圓圈,並下意識地念出了“桌上點著一隻蠟燭……”這樣的句子。十分巧合的是,決定槍擊科馬羅夫斯基的拉拉此時正在和帕沙交談;而日瓦戈正是在這次聖誕晚會上第一次看到拉拉的;許多年以後,日瓦戈去世後屍體停放的房子,恰恰是當年帕沙租的那間房子;當拉拉奇蹟般地出現在日瓦戈靈柩旁時,她怎么能想到,死者當年驅車而過時曾看見窗前的蠟燭和被烤化了的霜花,“從他在外邊看到這燭光的時候起——‘桌上點著蠟燭,點著蠟燭’——便決定了他一生的命運”。“桌上點著蠟燭”也同樣是“尤利·日瓦戈的詩作”第15詩“冬之夜”的主導意象。小說中反覆出現的這一意象,深印在男女主人公的意識中,象徵著他們倆心心相映的心靈之光。

《日瓦戈醫生》

景色描寫

《日瓦戈醫生》中的景色描寫也是獨樹一幟的,並且同樣和作家對於個性的關注相聯繫。這尤其顯示於作品關於自然景色的“轉喻性描寫”。作家一方面賦予自然景物以人性,另一方面又將人物的心情投射到自然界,甚至讓人物滲透到大自然中去,著意強調人和自然的不可分性。整部小說中的景色描寫始終以冷色調為主,較多出現曠野、冰霜、風雪、寒夜、孤星和冷月的畫面,既與主人公超凡而憂鬱的精神氣質相和諧,又呼應了作品大提琴曲一般沉鬱的抒情格調。

作品爭議

《日瓦戈醫生》是

帕斯捷爾納克一生創作的總結,是他晚年嘔心瀝血的結晶。這部小說曾引起蘇聯和世界文壇數十年的激烈爭論。西方的蘇俄文學專家們把它稱為“一部不朽的史詩”,“開啟俄國文化寶庫和知識分子心扉的專門鑰匙”,“我們這個時代最重要的著作之一”。

該書於1956年在蘇聯寫成,卻率先在義大利出版。從它問世後,立即引起了強烈的震撼。東、西方之間,對《日瓦戈醫生》的毀譽﹑褒貶截然相反:在西方各國,從政界、藝術界到輿論界都交口稱讚,稱它為“一部不朽的史詩”“驚人的小說”“傑作”,掀起了一股“日瓦戈熱”,在短短一年時間內,法國、英國、美國、荷蘭等國家陸續用15種文字出版了這部小說;而在蘇聯境內,《日瓦戈醫生》卻遭到嚴厲譴責,被攻擊為“一株毒草”,指責它是在“惡毒嘲諷社會主義革命、蘇聯人民和蘇聯知識分子”,在以後30年中,此書一至被禁止出版。

圍繞著這部小說,蘇聯與西方世界還展開了曠日持久的文化“冷戰”。蘇聯方面把向帕斯捷爾納克授獎,斥責為國際反動派的一次政治挑釁,並揚言帕斯捷爾納克盡可以離開蘇聯到“資本主義樂園”去,為此作者被迫宣布拒絕接受諾貝爾文學獎金;而西方則利用《日瓦戈醫生》及作者的遭遇來攻擊社會主義“不人道”一些政要、名人紛紛向蘇聯提出抗議,連美國總統艾森豪也出面干預。

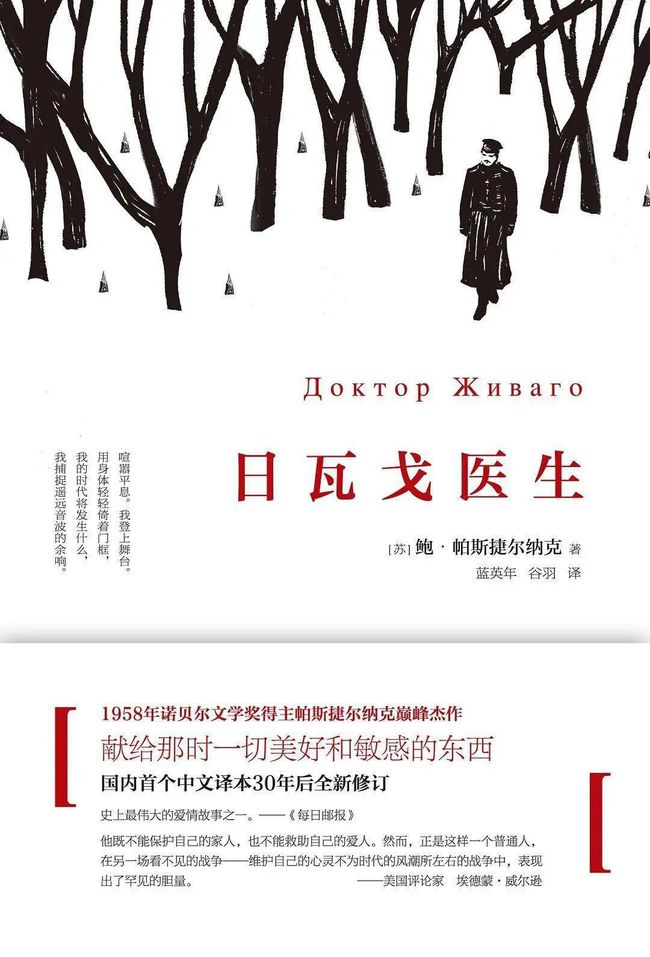

榮譽和獲獎詞

《日瓦戈醫生》(俄語:Доктор Живаго)使鮑里斯·帕斯捷爾納克獲得1958年的諾貝爾文學獎

《日瓦戈醫生》意文版成功出版,立即獲得西方文化界的一致好評,引起了西方世界的“日瓦戈熱”

《日瓦戈醫生》成為1986年法國《讀書》雜誌推薦的理想藏書

頒獎詞:“在當代抒情詩和俄國的史詩傳統上,他都獲得了極為重大的成就”

出版信息

出版過程

1956年,《日瓦戈醫生》手稿寫就,而《新世界》的編輯們卻認定小說的核心精神是“仇恨社會主義”。在退稿信中把作者嚴厲地批評了一通。

苦悶中的作者不得已將書稿寄到了義大利。11月,《日瓦戈醫生》意文版成功出版,立即獲得了西方文化界的一致好評。然而西方世界的“日瓦戈熱”卻使作家的處境更為不妙,蘇聯作協再次掀起了對“日瓦戈”的批判,並要求當局將詩人驅逐出境。

帕斯捷爾納克不得不謝絕了領取

諾貝爾獎,以證明自己對俄羅斯的忠誠。兩年之後,詩人孤獨而終。1982年,蘇聯為作者平反昭雪,1988年《日瓦戈醫生》俄文本在蘇聯正式出版。

中文譯本

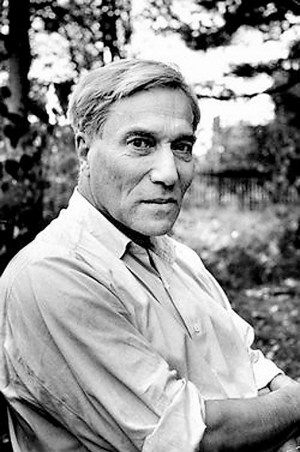

作者簡介

帕斯捷爾納克(1890—1960),全名

鮑利斯·列奧尼多維奇·帕斯捷爾納克,前蘇聯作家,

白銀時代的重要詩人。主要作品有詩集《雲霧中的雙子座星》《生活是我的姐妹》等。他因發表長篇小說《日瓦戈醫生》於1958年獲

諾貝爾文學獎。帕斯捷爾納克的

詩歌一直受到詩歌愛好者和文學評論家的喜愛,他的詩作和

阿赫瑪托娃、

茨維塔耶娃、

曼德爾施塔姆的作品一起,撐起了俄羅斯白銀時代的文學星空。他的詩情感充沛,有一種見證者式的沉痛力量。雖然為帕斯捷爾納克贏得諾貝爾文學獎的主要是《日瓦戈醫生》,但他的創作主要還是集中於詩歌。一直以來,他的詩就對中國詩人的創作產生著很大的影響。

帕斯捷爾納克