歷史沿革

1960年,第一次全國文物普查時發現東甸子墓群。

1984年,渾江市文物普查隊又對東甸子墓群進行了再次調查與測繪。

2007年,第三次全國文物普查期間,對東甸子墓群進行了複查和測繪。

2015年6~9月,吉林省文物考古研究所等聯合對鴨綠江上游東甸子墓群進行了考古調查與發掘。

2016年6~11月,吉林省文物考古研究所等聯合對坡口墓群進行了主動性考古調查和發掘。通過調查工作,明確墓群所屬墓葬的分布範圍,初步確認坡口墓群現存墓葬數量為18座,在原有記錄10座基礎上增加了8座;在調查的同時,清理墓葬7座。

鴨綠江上游積石墓群

遺址特點

綜述

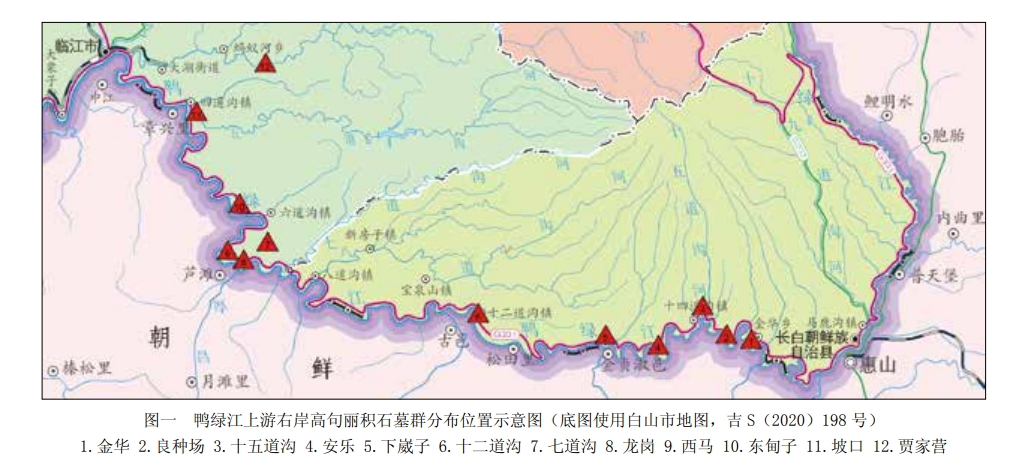

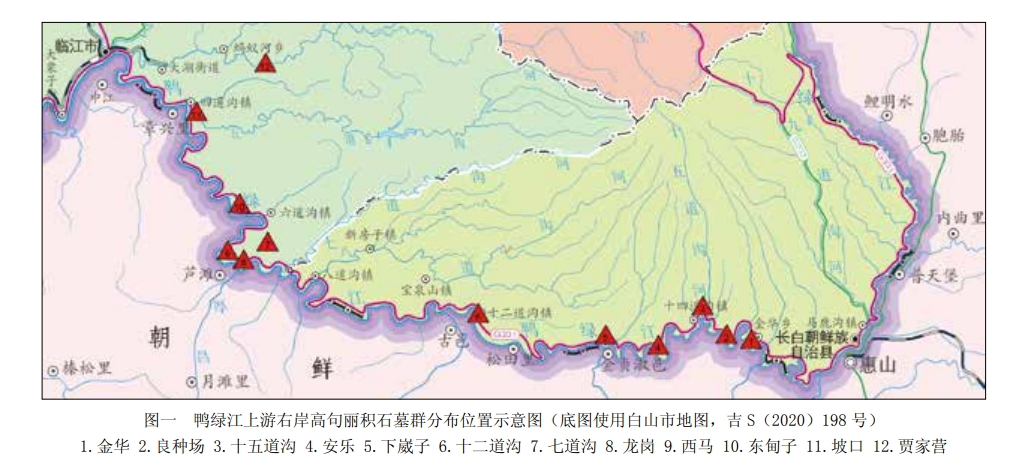

鴨綠江上游積石墓群由12處高句麗時期墓群組成,在吉林省長白縣和臨江市境內沿鴨綠江上游右岸呈點狀排布,綿延分布約200餘千米。12處墓群分別為七道溝墓群、龍崗墓群、西馬鹿泡子墓群、東甸子墓群、賈家營墓群、坡口墓群、十二道溝墓群、金華墓群、良種場墓群、下崴子墓群、安樂墓葬、十五道溝墓。

鴨綠江上游積石墓群分布圖

東甸子墓群

東甸子墓群位於吉林省臨江市六道溝鎮六道溝村東甸子屯,東距六道溝鎮4千米,鴨綠江自東向西經過東甸子南端,在屯西折而向西北流去,歷經江水多年沖刷、淤積,在江右岸形成了一塊狹長的沖積台地,東西長約2.5、南北寬約1千米。墓群即坐落於江邊一級台地和屯北山坡上,臨江市通往長白縣的沿江公路在此穿過。東甸子墓群由東、西兩個獨立墓區組成,西側編號為Ⅰ墓區,東側編號為Ⅱ墓區,二者相距約1.5千米。Ⅰ墓區分布於東甸子屯東西兩側耕地內,整體位於沿江公路南側;Ⅱ墓區分布於六道溝鎮福利院後身的山坡之上,整體位於沿江公路北側。經調查確認Ⅰ墓區現存墓葬42座,Ⅱ墓區現存墓葬32座。

東甸子墓群的兩個墓區的地層堆積均較為簡單,表土層下即是生土,墓葬均起建於生土之上。其中Ⅰ墓區地表現已闢為耕地,表土層為灰褐色現代耕土層,厚約10~20厘米。Ⅱ墓區處於山坡林地內,表土層為黑色腐殖土層,厚約8~15厘米。

東甸子墓群Ⅰ墓區地勢低平,墓葬結構以基壇積石石壙墓和階壇積石石壙墓為主,部分墓葬存在附屬墓葬的現象,其中階壇積石石壙墓又分單體積石墓和積石串墓。Ⅱ墓區地處山體坡地,墓葬結構以階牆積石石壙墓為主,另有少量基壇積石石壙墓,可分為單體墓和串墓兩類。由於多數墓葬未見人骨,且串墓均呈由北向南排列。ⅠM11是一座帶有附屬墓葬的基壇積石石壙墓,由主墓和附屬墓葬組成,墓葬整體平面近長方形,南北通長約8.4~8.9米、東西寬約6.4~7.3米、殘高0.2~0.7米,墓葬南北軸線的方向約180°。ⅠM14為單體階壇積石石壙墓。階壇石缺失嚴重,僅於墓頂和中部殘存有部分階壇石,墓葬東側部分被一條現代水泥村路破壞。墓葬底部使用較大石塊均勻鋪置,作為營建基礎,基礎石的分布範圍即為墓葬本體範圍。現存平面近方形,東西長14.8米、南北寬14.4米、高約2米,南北軸線的方向173°。墓葬由階壇、墓芯、墓壙三部分構成。階牆積石石壙墓僅發現於Ⅱ墓區,所處地勢北高南低,坡度多在15~21°之間。階牆積石墓的做法應與所處地勢有關,為緩解地勢高差,往往於地勢較低處多築牆,逐層加高,進而保持墓頂平面的水平,以便修築墓壙。ⅡM45為階牆積石壙串墓,所處地勢坡度最陡位置近21°,南北高差近2.5米。墓葬整體平面呈摺尺形,由南北兩部分組成,北部窄、南部寬,南部整體向東突出約1米,二者由中部的一道階牆分隔,形成兩級階面,高差約0.8米。北側編號ⅡM45-1,南側編號ⅡM45-2,各發現有1座墓壙,墓壙位置均偏向坡下一側。墓葬南北通長8.9米,北側部分長約4米、寬約4.8~5.6米,南側部分長約4.9米、寬約6.8米,整體現存高度0.5~1.6米,墓葬南北軸線的方向約為187°。墓葬由階牆、墓芯和墓壙三部分組成。ⅡM53為單體階牆積石石壙墓,所處地勢坡度約17°,南北兩端高差近2.8米。整體保存較好,東南和西南兩角略有坍塌。平面呈北窄南寬的梯形,南北長約9.6~10.4米、東西寬約9~11.6米、高約0.6~3.4米。墓葬南北軸線方向約為184°。墓葬由階牆、墓芯和墓壙三部分組成。

坡口墓群

坡口墓群,位於吉林省臨江市四道溝鎮坡口村西南約0.5千米,五道溝溝口南側朝向西北的山坡和坡下的平地中,墓群所在地西鄰鴨綠江,北瀕五道溝河,東、南倚靠山體,由於墓群距離現代村屯較近,且處於現代耕地範圍內,破壞較為嚴重,墓葬多發現於坡地上的耕地內,坡下的平地中僅發現3座墓葬,位於旱田之內,水田區域未發現有墓葬。

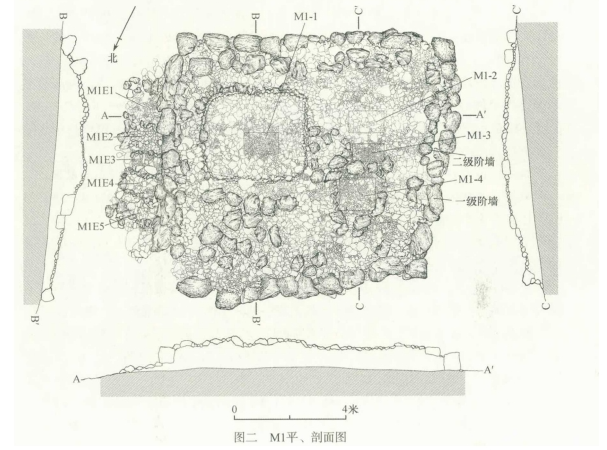

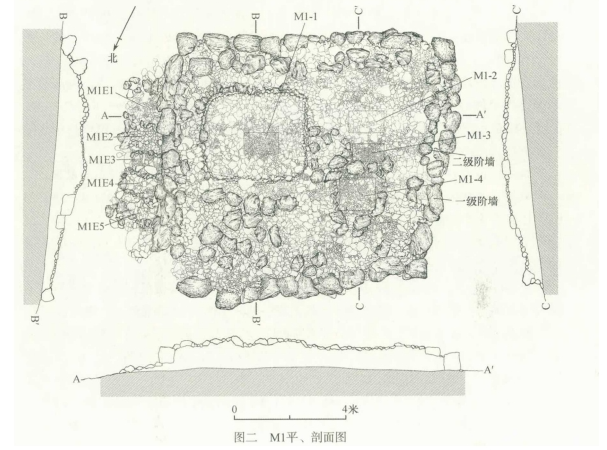

坡口墓群所屬墓葬類型有方壇積石墓、階壇積石墓、階牆積石墓和積石串墓,其中階壇積石基僅發現於山坡下的平地內,坡上的墓主要為階牆積石基、方壇積石基和積石串基。另外,M1結構較為特殊,從墓葬的構築方式來講應屬於階牆積石墓,但其在外觀上來看更近似於階壇積石墓的結構,或許為階牆向階壇過渡時期的一種墓葬形制。

7座清理的墓基葬中,有4座發現火燒的跡象(M3、M4、M5、M6),應該是火葬習俗的一種反映。此外,M1還存在帶有附屬墓擴的現象,附屬墓擴與主墓為依附關係,形制較小應該是附屬於主墓的陪葬墓,連續兩個年度在鴨綠江上游區域發現此種墓葬類型,而在集安地區卻鮮有發現,是該地區具有地方特色的喪葬習俗的一種反映。由於坡口墓群出土器物較少,通過陶器之間的比對,在陶質和器形上,坡口墓群出土的陶器與更接近於東甸子墓Ⅰ墓區,另外,坡口墓群出土的鐵斧制也與東甸子Ⅰ墓區更為接近。坡口墓群的年代應與東甸子墓群Ⅰ墓區更為接近,整體上早於東甸子Ⅰ墓區,時代下限應該在公元4世紀前後。

坡口墓群M1

文物遺存

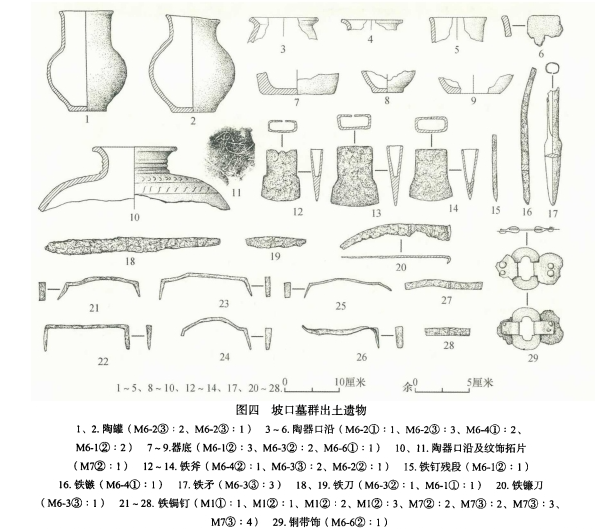

東甸子墓群隨葬品發現較少,以陶器和鐵器為主。陶器均為夾砂陶,分為紅褐、黃褐和灰陶三類。Ⅰ墓區以黃褐和灰陶居多,可辨器型以侈口束頸罐為主,另有斂口缽和橫橋狀器耳殘塊。Ⅱ墓區僅見紅褐陶,器型有侈口罐、高領鼓腹罐和陶杯等,還發現有豎橋狀器耳殘塊,多數陶器經火燒,破碎或變形較為嚴重。均為素麵,部分器表經抹光。製法為手制。除陶容器外,還發現有陶紡輪;鐵器鐵器有矛、斧、小刀、鋸釘等,鏽蝕嚴重,均為鍛打而成。

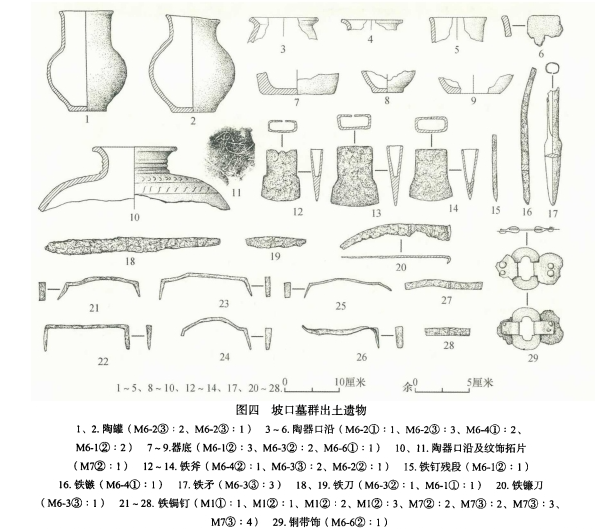

坡口墓群出土文物較少,主要有鐵鋦釘、鐵斧、鐵刀、鐵鐮刀、鐵鏃、鐵矛等;銅帶飾;陶器口沿、陶罐殘片等。

坡口墓群出土文物

文物價值

鴨綠江上游積石墓群是吉林省除了集安洞溝古墓群以外最大的高句麗墓葬分布地,鴨綠江上游積石墓群中發現了多種不同的形制,這些墓群為研究東北地區積石墓葬的起源、發展和演變,及對古代喪葬習俗、意識觀念等諸多方面提供了重要的依據。

保護措施

旅遊信息

地理位置

鴨綠江上游積石墓群位於吉林省白山市渾江區、江源區、臨江市、長白朝鮮族自治縣。

交通信息

自駕:自吉林省白山市人民政府開車前往鴨綠江上游積石墓群,路程約113千米,用時約120分鐘。