頂育蕨屬,學名Photinopteris J. Sm. ,槲蕨科。本屬為單種屬,亞洲熱帶分布。

基本介紹

- 中文學名:頂育蕨屬

- 拉丁學名:Photinopteris J. Sm.

- 界:植物界

- 門:蕨類植物門

- 綱:蕨綱

- 目:真蕨目

- 科:槲蕨科

- 屬:頂育蕨屬

- 分布區域:亞洲熱帶

形態特徵,所有物種,頂育蕨簡介,

形態特徵

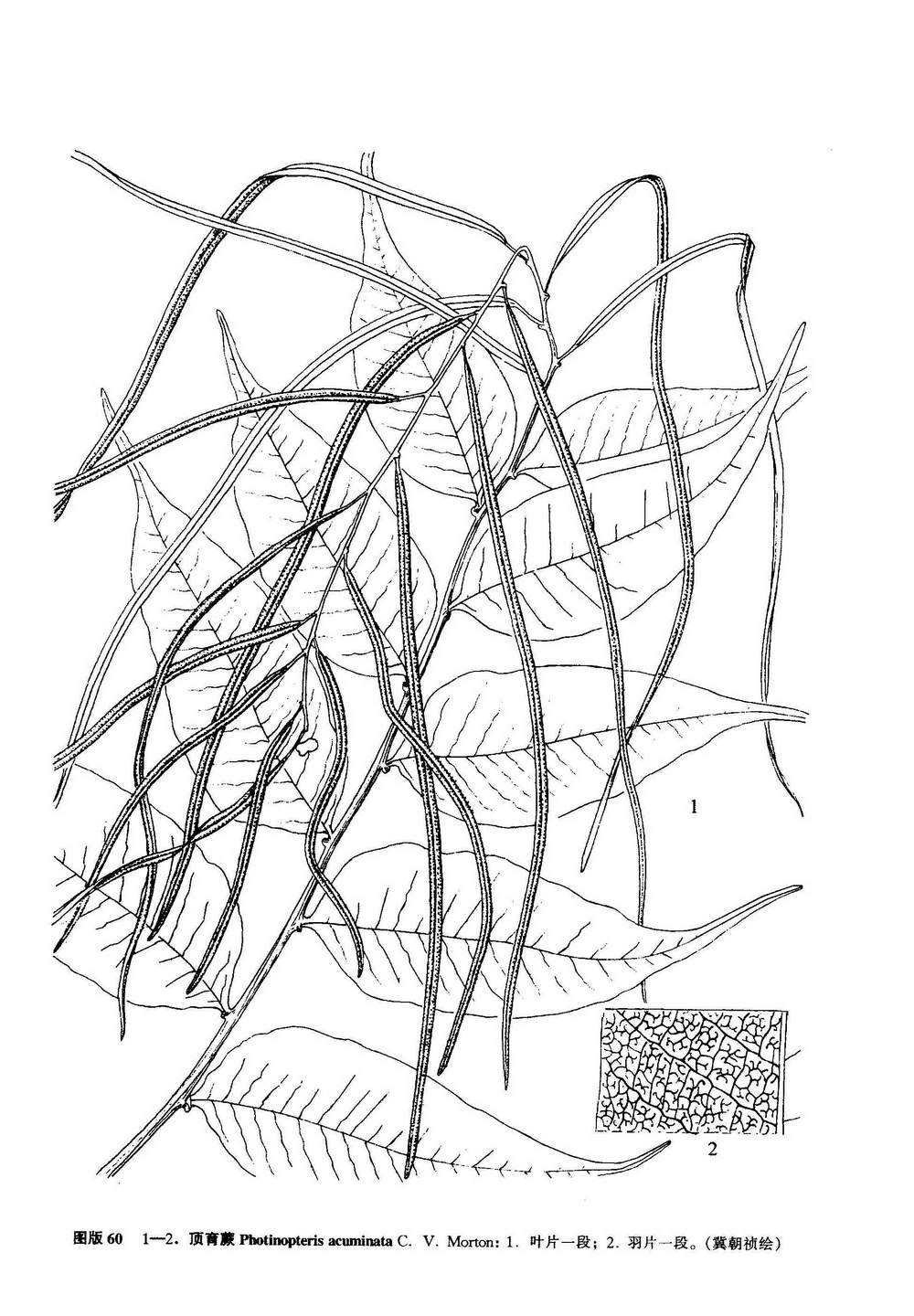

葉一型,一回羽狀,羽片具短柄,以關節與葉軸連線,其下方生有一大而明顯的密腺;葉片上部能育羽片線形;孢子囊群匯合成齒蕨型囊群。

單型屬,同槲蕨屬Drynaria關係密切,但葉一型;Aglaomorpha的一些種同樣具有狹縮的能育部分,可能為平行演化的結果。

屬模式:Photinopteris acw-ninata C. V. Morton (P. horsfieldii J. Sm.)

所有物種

頂育蕨簡介

植株具橫走根狀莖,直徑0. 7-1厘米,幼時綠色,密被鱗片,後逐漸脫落至近光滑,常被白色粉末;鱗片狹披針形,先端呈鞭狀扭曲,幼時棕色半透明,後暗褐色,邊緣具短睫毛,由形狀不等的粗篩孔狀長細胞組成;葉遠生,二列,葉柄長達20厘米,幼時基部被與根狀莖上相同的鱗片,後光滑,被白色粉末,葉片卵狀披針形,一回羽狀,如不育則頂生羽片與側生羽片同形,如能育則具有單一或數對互生的強烈收縮的能育羽片,均具柄,基部以關節著生於葉軸上,關節下部有一大而明顯的蜜腺;不育羽片7-10對,相距5-8厘米,下部2-3對縮短,闊卵狀披針形,互生,羽片長達15厘米,寬達8厘米,短漸尖頭,向葉軸方向彎頭,基部不對稱,圓狀楔形,全緣,具半透明骨質邊緣,稍向下反卷;各回小脈上下兩面均突起,明顯,網狀,具內藏小脈,分叉,頂端具水囊;羽片革質,乾後黃綠色,下面各回小脈連同葉軸均被有白色分節的長柔毛,上面光滑無毛,具光澤,往往在與下邊水囊相對應處產生白色小圓點;能育羽片強烈收縮為狹線形,單一或數對互生於葉片頂端,長達15厘米,寬不及5毫米,具柄或近無柄,中肋於兩面均突出,下邊密被與不育羽片相同的長毛,側脈在上邊不顯;孢子囊散生,除中肋及邊緣狹邊外布滿能育羽片背面,孢子囊群無蓋而有隔絲,隔絲與孢 子囊等長;孢子囊具長柄。孢子左右對稱,卵形或腎形,單裂縫。

產雲南西雙版納地區。生岩石上,海拔1300-1400米,罕見。廣布於印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國、越南、寮國和高棉等地。1981年陶國達在勐臘首先採到標本,1988年李慶軍又在景洪發現。

頂育蕨在我國的發現,不僅豐富了我國的蕨類植物區系,同時對雲南熱帶植物區系與東南亞熱帶植物區系之間的密切聯繫提供了一個有力的佐證,對我國蕨類植物區系的研究很有價值。