基本介紹

- 中文名:閘口白塔

- 外文名:Zhakou Baita White Pagoda at Zhakou

- 朝代:五代吳越國

- 所屬地區:浙江省杭州市

發展歷史,主要景點,建築特徵,文物價值,旅遊信息,

發展歷史

1930年,著名建築學家梁思成先生攜妻林徽因來到杭城,對白塔做測繪、調查,發現了五代吳越國建築的遺傳密碼。1937年,梁思成寫就《閘口白塔及靈隱寺雙石塔》一文,這是目前發現的對白塔最早的研究論述:“這樣的建築實體,跟宋李誡《營造法式》相互印證,甚至日本唐構相比較,得到白塔所體現之五代南方建築特徵及中國建築古制。

當年,梁思成細細觀察白塔每一層的小小石柱,它呈圓柱形,兩頭漸漸收緊,中間直徑略大——這種石柱的建築方式,幾乎是現存吳越以來的建築上看不見的風景。

白塔的正南、正北、正東、正西方向,雕刻有小小的石門,而東南、西南、西北、東北方向,則雕刻佛像。閘口白塔作風規制幾乎與靈隱雙塔如出一范,“與雙塔比較,白塔屬於同時代,是沒有疑問的;乃至同出一匠師之手,亦大有可能”,推崇其為“晚唐五代至宋初南方以至全國此類石塔的經典之作”,是現存的五代吳越末期仿木構塔建築中最精美、最真實、最典型的一座。

1998年,上百位專家就開始對白塔進行研究和保護。

2014年5月1日,白塔正式隨白塔公園的開放而對公眾開放。目前,對白塔塔剎(塔頂的金屬構件)的保護基本完成,對白塔塔身的保護,正在委託南京博物院做方案,還在進行當中。

主要景點

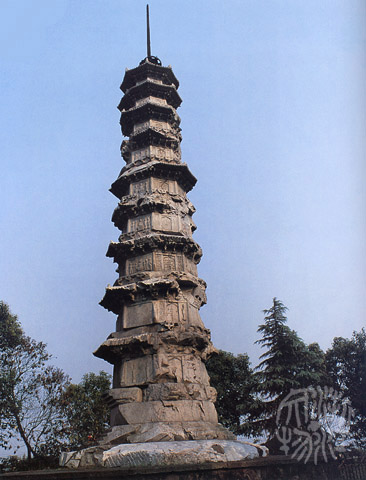

白塔,與六和塔遙遙相望,白塔共九層,高約15米,平面八邊形的樓閣式塔建築,逐層劃分,比例適度,出檐深遠,起翹舒緩,輪廊秀麗挺拔。塔基雕刻有山峰、海浪等紋飾,象徵著“九山八海”,其上有須彌座。須彌座束腰上刻有佛經,再上分為九層,每層由塔身、塔檐和平座三部分組成,塔身上浮雕有佛、菩薩和經變故事,人物形象惟妙惟肖,刻畫生動。

建築特徵

塔為八角形九層實心塔,全部用白石分段雕鑿而成。塔由基座、塔身及塔剎三部分組成,通高約14米,逐層收分,輪廓挺拔秀麗。基座 2層,下層雕鑿山峰與海浪,上層為高約 1米的石砌須彌座,束腰處刻佛經。塔身上部及塔剎多有殘缺,從塔身下部觀察,每層轉角處設倚柱,柱頭卷殺,每面中間有兩柱,把每面分成三間,其中四面當心間設門,門上鑿出門釘,上部為直欞窗。倚柱之間架闌額,上刻“七朱八白”。塔身其他四面浮雕佛、菩薩、經變故事和裝飾花紋等。每層檐下雕五鋪作斗,單杪單下昂,偷心造塔檐雕鑿出飛子、椽子、勾頭、滴水。翼角雕鑿出老角梁、子角梁和脊獸。塔檐上設平座,平座前沿安裝欄桿,形成外迴廊。1981年對塔基進行加固,周圍設鐵柵。

閘口白塔始建於五代十國時期的吳越末期,與六和塔遙遙相望,是錢塘江的標誌性建築。北宋著名的政治家、文學家范仲淹曾寫有《過餘杭白塔寺》詩:“登臨江上寺,遷客特依依。遠水欲無際,孤舟曾未歸。亂峰藏好處,幽鷺得閒飛。多少天真趣,遙心結翠微。”

白塔全部以白石雕刻砌築而成,是仿木構樓閣式的雕制塔。平面呈八角形,共九層,高約10米,逐層劃分,比例適度,出檐深遠,起翹舒緩,輪廊秀麗挺拔。塔的最下邊是基座,雕刻有山峰、海浪等紋飾,象徵著“九山八海”,其上立有須彌座。塔座的束腰上刻有佛經,再上分為九層,每層由塔身、塔檐和平座三部分組成,塔身上浮雕有佛、菩薩和經變故事,人物形象惟妙惟肖,刻畫生動。

文物價值

在中國的中原和北方地區,很少見到平面八邊形的樓閣式塔建築,這種塔的建築形式大約開始於五代十國時期的吳越國,後來逐漸影響到中原以及北方地區,並成為元、明、清時期南方地區普遍採用的一種塔築形式,閘口白塔就是現存的五代吳越末期仿木構塔建築中最精美、最真實、最典型的一座,因而具有很高的研究價值。杭州的江乾一帶,自南朝時逐漸成為重要的渡口,鳳凰山是隋、唐時的州治及五代吳越國的宮殿所在,北宋的州治、南宋的皇城都曾設在這裡。所以在前後近七百年之中,一直都是杭州的政治中心,因而文物古蹟十分豐富,白塔是五代吳越的重要文物,不僅是珍貴的古建築,還為歷史地理的研究提供了十分重要的資料。

旅遊信息

公交:190路,308路到白塔嶺下車步行至白塔公園。

119路到白塔嶺北站下車步行至白塔公園。