費名瑤, 生於一九四八年,浙江定海人,現居上海。自幼酷愛書畫篆刻,在其祖父費宣若(名化農,號耕雲館主)啟蒙下學習詩書畫印,打下深厚的傳統文化基礎。“文革”之後專攻篆刻。50年如一日,潛心研究,不求功利,未到花甲之年,技藝漸入爐火純青之境。西泠印社會員實力派篆刻家。

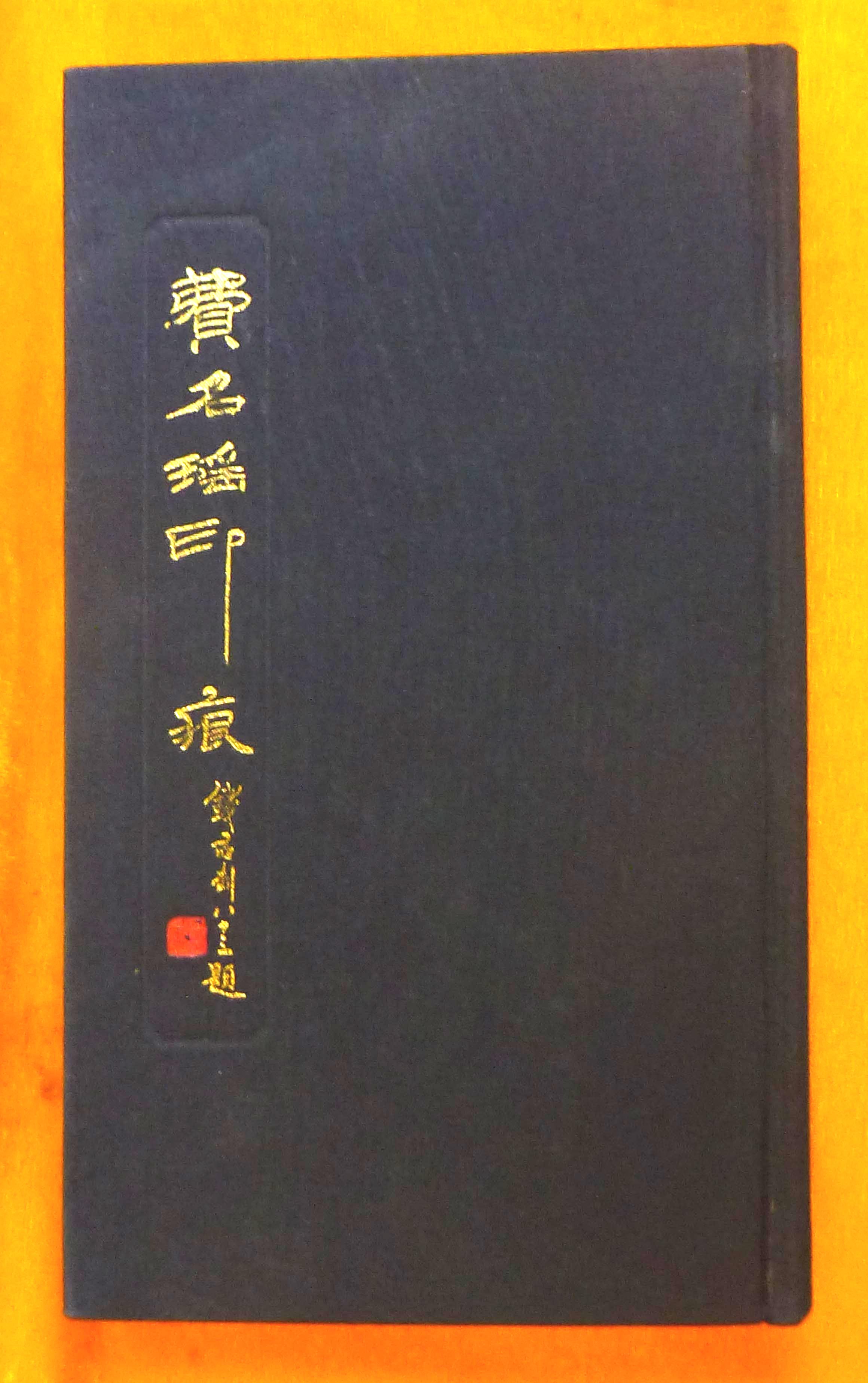

二零零三年出版個人篆刻作品集《費名瑤印痕》,二零零九年出版個人專著《遊刃金石——費名瑤印痕》,引起各界廣泛反響;

基本介紹

- 中文名:費名瑤

- 別名:齋號:二鈞汝堂

- 出生地:浙江定海

- 出生日期:1948年

- 職業:篆刻家、書法家

- 代表作品:《費名瑤印痕》,《遊刃金石-費名瑤印痕》

個人成就,個人“篆”記—金石情緣,名家題序,社會評價,北京APEC專題圖片,名家題專,個人作品,

個人成就

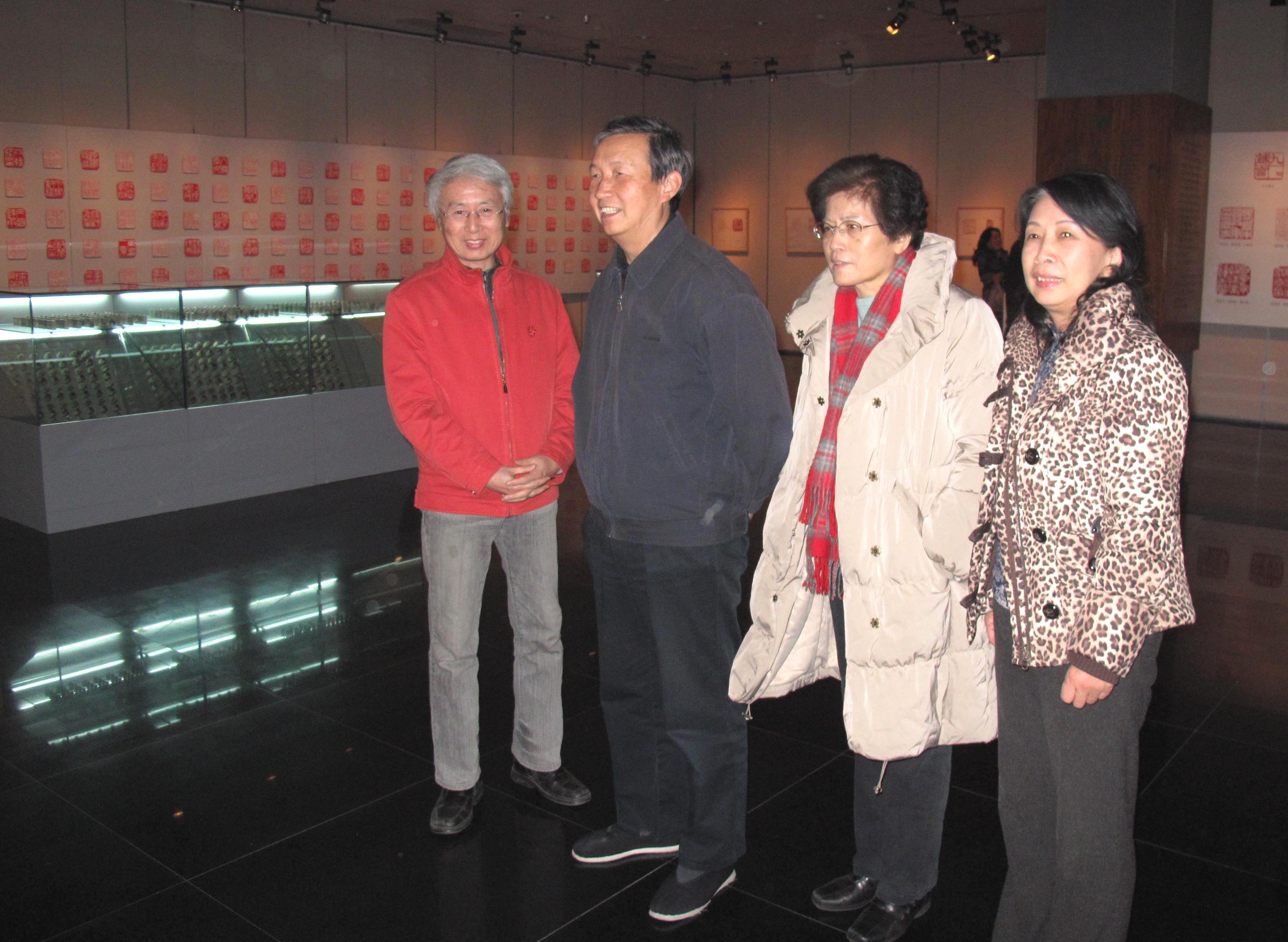

費名瑤,無師承,五十年如一日“閉門造車”創作作品不下二萬,直至二零零三年出版《費名瑤印痕》之後,一鳴驚人。各界名人、書畫家、收藏家都與其交往,請他刻印,並受中國美協和中國書協領導委託篆刻“中國書法家協會”和“中國美術家協會”的大印,這不是一般篆刻家能得到的榮譽。二零零九年出版《遊刃金石——費名瑤印痕》等個人作品集。 陳佩秋觀看名瑤篆刻展

陳佩秋觀看名瑤篆刻展 馬凱夫婦參觀名瑤篆刻展

馬凱夫婦參觀名瑤篆刻展

陳佩秋觀看名瑤篆刻展

陳佩秋觀看名瑤篆刻展 馬凱夫婦參觀名瑤篆刻展

馬凱夫婦參觀名瑤篆刻展二零零九年十一月在北京畫院美術館、二零一零年一月在上海中國畫院分別舉辦《遊刃金石—費名瑤篆刻藝術展》,展出了費名瑤從藝50年創作的數百方閒章、姓名章、齋館印、生肖印、印紐及石刻作品等,最引人注目的是歷時數月刻就的《千字文》,成為中國篆刻界以純篆刻形式在大型展覽館辦展的第一人,引起各界極大關注和反響。

王明明、趙長青參觀名瑤篆刻展

王明明、趙長青參觀名瑤篆刻展 韓天衡致詞

韓天衡致詞 馮遠夫婦參觀名瑤篆刻展

馮遠夫婦參觀名瑤篆刻展

個人“篆”記—金石情緣

我一生鐘愛篆刻,平時除了應付永遠還不清的“債務”,常忙裡偷閒,不時翻閱古今書畫篆刻作品,以養印藝,不覺也有了近50年印齡。

上世紀90年代,朋友們建議我出一本印集,我覺得自己技藝還不如意,有點情怯,但朋友已經幫我求得謝稚柳先生的題簽。當時我刻了約十枚印章給謝稚柳先生和陳佩秋先生,請朋友送去,以示謝忱。《費名瑤印痕》遲至2003年才問世。

有一次書畫展,在陳佩秋先生的山水畫中我意外發現有兩枚一厘米大小的印章:“陳氏”、“佩秋”,正是我幾年前刻的印,這才想起《印痕》出版多時,竟然還不曾送去請陳先生指教。陳先生看到《印痕》後說:“印章已用了好多年,但人卻從來沒有出現過。”不久陳先生的兒子謝定瑋先生尋到我萬榮路居所,說:“我母親找了你好多年,當年她從美國回來,在案桌上看到你的印,覺得不錯,在她的畫上套用很適宜、很融洽,想再請你刻幾方,但不知道你是誰。為她刻的小印中的款自然更為細微,用了放大鏡才看到‘名瑤’二字,因沒有姓,還是找不到人。直到看見你的那本《印痕》才知道你姓費。”謝先生留下了母親的27方石章,囑我刻陳先生書畫用印。印才刻了一半,謝先生送來陳先生的“竹石蛺蝶”字和畫各一幅,說是陳先生送我的手卷,還有一幅《費名瑤印痕》的題簽。對我來說,既汗顏,又興奮,深深感受到陳先生對後輩的關愛。

第一次與陳先生見面是在2006年3月20日,那天正是靜安區政協香梅畫院正式掛牌日。我去時許多畫師正在作畫,幾位認識我的畫師見到我,都說沒帶印章,叫我幫忙。政協里也備有一些印石,我動刀伊始,便一發不可收拾,一口氣刻了18方急就章。當陳佩秋先生來到時,大家不約而同起立鼓掌,令人肅然起敬。陳先生見到我很高興地說:“你很好,印刻得好,而且從來不為名利……”還跟我並拉上我愛人一同合影留念。陳先生看完我剛刻的印,又對我說:“你怎么住得那么遠?你應該走出來,否則人家不知道你的。”又問我:“你現在有沒有能力買市中心的房子?”我真不知如何回答。她又對自己身邊的龐沐蘭老師說:“你去跟區領導談一下,像這樣的人才,靜安區應該引進,找一套好點的房子。”做夢也沒有想到,人們心目中高高在上的書畫大師陳佩秋先生,對一個晚輩竟會如此關心。

幾個月後,正在雲南的陳先生得知我有意加入西泠印社,卻苦於無人推薦,便為我給西泠印社領導寫信,並給了極高的評價。入社的事又承劉江先生推薦,當年就被批准,終於圓了我40年的夢。

陳佩秋在名瑤寓所翻看金石書稿

陳佩秋在名瑤寓所翻看金石書稿我慶幸能遇上陳佩秋先生這么一位藝術大師,並能得到她特別的關愛。我想:以後我的路怎么走,陳先生已經給我上了很好的一課。

老一輩上海人心裡,閘北比較遠,幾乎沒好的住房。陳佩秋先生知道我住在閘北區,第一次見面就關心我的住房問題,令我十分感動。殊不知閘北區早已今非昔比,早在1998年我就買下了1999年被評為上海市最佳房型的錯層住房,150平方米並帶有一個大花園。由於愛花,十年來收羅的各種奇花異草不是普通公園內都能看得到的。

2009年春暖花開之際,我開車接陳先生一家到我萬榮路寓所賞花。其實賞花是假,想讓老人家不再擔心我的生活是真。從陳先生的表情中,我看到了。

名家題序

《遊刃金石——費名瑤印痕》序一

費名瑤, 生於一九四八年,浙江定海人,現居上海。自幼酷愛書畫篆刻,在其祖父費化農先生啟蒙下學習詩書畫印,打下深厚的傳統文化基礎。“文革”之後專攻篆刻。50年如一日,潛心研究,不求功利,未到花甲之年,技藝漸入爐火純青之境。 費名瑤夫婦與陳佩秋合影

費名瑤夫婦與陳佩秋合影

費名瑤夫婦與陳佩秋合影

費名瑤夫婦與陳佩秋合影在商品經濟社會中,眾多書畫篆刻家稍有成就後,或專心炒作,或兼營收藏,或輕藝從商,或廣泛參與社交………..大量時間流失,使技藝生疏,停滯不前。名瑤靠自己的刻苦和天賦,在印壇脫穎那是自然的事了。

潘天壽先生說過:“書畫以奇取勝易,以平取勝難。”“以奇取勝者,往往天資強於功力,以其著意於奇,每忽於規矩法則,故易。以平取勝者,往往天資並齊於功力,不著意於奇,故難。然而奇中能見其不奇,平中能見其不平,則大家矣。”自2003年《費名瑤印痕》出版,至今已被公認為中國印壇的篆刻高手。名瑤之印工穩中盡顯靈動;粗獷中不逾傳統法規。此即舍易求難的篆刻高手修為,其結果便是:不鳴則已,一鳴驚人。

(陳佩秋撰文)

《遊刃金石——費名瑤印痕》序二

費君名瑤,聰明過人,雅好篆刻。鍥而不捨,造詣日深。出入秦漢,觀摩皖浙,師古而不泥古,繼承而能創新。篆刻章法刀法,並皆佳妙,自成一格。觀其印痕,有朱有白,或大或小。一方印章,少僅一二字,多至百餘字,工整而不呆滯,瘦勁而不纖弱。穩練自然,清雋秀麗,出神入化,難能可貴。進來醜印流行,粗獷怪誕,吾所不取。獨愛費君所治之印。願君努力不懈,弘揚國粹於海內外,前景輝煌,有厚望焉。

(乙丑春,卞孝萱書於南京大學冬青書屋,時年八十六歲)

有志者事竟成

——費名瑤篆刻成長之旅

“有志者事竟成”這一句古訓,出自漢代劉秀稱帝後對他的大將耿弇的評語。做任何事情,若欲成,必須有堅強的意志。上海中年篆刻家費名瑤的成長過程,就是一個範例。

——費名瑤篆刻成長之旅

“有志者事竟成”這一句古訓,出自漢代劉秀稱帝後對他的大將耿弇的評語。做任何事情,若欲成,必須有堅強的意志。上海中年篆刻家費名瑤的成長過程,就是一個範例。

名心不除 境界難高

費名瑤,一九四八年生,浙江定海人,現居上海。少年時,天性穎悟,好學藝。祖父費宣若(名化農,號耕雲館主)見其專注之態,即輔導以文史書畫基礎,有所獲。“文革”降臨,高中畢業未能升學,被分入工廠,業餘則專注於書畫印。當時花鳥畫被劃入“四舊”,不敢冒險,抄家時被拿走所有書籍。說要刻毛主席詩詞印,而留下《繆篆分韻》等基本字書。於是專攻篆刻。姓名印、領袖詩詞印、可避“風險”,尤其刻毛主席詩詞印,還可以“保險”。暇時刻石不斷,進入廢寢忘食之境。祖父見其狀而告誡:“治印為自得之學,涵養用敬為先,人品不高,藝難免俗。”“印雖藝事,名心不除,境界難高。”並明示:“治印修養第一,書法第二,章法、刀法其後。”

鍥而不捨 金石可鏤

費名瑤按祖父所示,按時研讀文史或臨習歷代碑帖。借“還應酬債”之機,潛心方寸,上下求索。前後三十年,對金石書法、古璽漢印,以及明清皖浙諸家印章臨摹、仿刻、研習、摹石不下千方。形神兼得,幾可亂真。對元朱文一路,更具慧心,謹嚴清雋,遒勁秀雅,人所譽稱,直逼趙叔孺、陳巨來、韓登安等前輩;對白文一路,更能及漢鑄、詔版之神,鑿印運刀若筆,渾樸中藏筋骨,刀筆具見,更現神采。

日久,費君印名昭著,求刻者不絕於寓。時有立所者,容不得寫稿,即時印面塗墨,揮刀急就。有一次四十分鐘,竟成十四印。中尚有數方多字印,見者無不嘖嘖稱奇。海上篆刻前輩單孝天見之,亦點頭稱奇。

精誠所至 金石為開

“文革”後,上海將舉辦第一次書畫篆刻展,單孝天見到費名瑤十四方急就章和一首《周總理的詩詞印》,即鼓勵他去投稿說:“應徵名額三十,上海哪有那許多刻得好的,你可以去試試。”費名瑤滿懷信心,斗膽以赴,結果冷水一盆,嚇得他無顏再去見單老師。此後他對參展參賽再無心過問,真正潛心於方寸藝術之中,刻石更加精益求精,並自取室名“來石必創齋”以表心志。滴水可以穿石,他認定:只要志向不移,終有一天在藝術上有所作為的。

潛心於藝,事必有成。四十年來他先後為各界人士刻印一萬多方,遍及海內外,上有國家領導人、大總統、總理、民主人士、知名藝術家,下至庶民百姓、工農兵學商…………。 費名瑤夫婦與劉江合影

費名瑤夫婦與劉江合影

費名瑤夫婦與劉江合影

費名瑤夫婦與劉江合影不少報刊多有專題介紹或作品刊登,國內如《西泠印報》、《文匯報》、《新民晚報》、香港《大公報》,以及西泠印社出版的《現代印選》等等。國外如《日本與中國》。並四次參加“日創展”。獲一九八五年第九屆金鷹獎牌一枚。一九九三年韓國為請中國印人治“大韓民國第十四代大統領金泳三印”以為賀禮。從數大城市徵得許多篆刻家作品帶回韓國徵求意見,幾經篩選,最後決定由費名瑤為之篆刻。印作後在韓國多家媒體介紹,引起不小轟動。二零零零年德國《文藝作品年刊》又刊其十七方印拓與專題介紹。

今費君將出個人專集印譜,舒拉學弟積極推介,囑為其序。草草成之,並作引玉之磚,若得讀者品評,則倍感幸甚。劉江 二零零三年四月初於杭州代序

謝春江先生序

費名瑤先生與藝術的結緣,還是六十年代的事。

他的啟蒙老師,是他的祖父費化農老人,老人飽學儒雅,詩書畫印,四藝俱精,多半為了排解寂寞,同時覺得孺子可教,於是乎老爺子正兒八經地教起來,小孫子就正兒八經的學了起來,正學的好好的,一場史無前例的風暴,把傳統文化,送上了砧板。舞文弄墨,被裁定是封建士大夫的閒情逸緻。祖孫倆怕招惹是非,再無興致。一段祖孫教學佳話,就此在惶恐中,匆匆畫上了句號。

費名瑤先生,是時正值青春年少,精力充沛,不久便專一傾心於篆刻了,好在一方石頭

刻上幾個字,又多半是人皆有之的名字而已,還不太引人注目,也很難給按上什麼罪名,若是刻的是毛澤東的詩句,還是挺時髦的咧!

這融書法、繪畫、雕刻於方寸之間的傳統藝術,很快就吸引住了他。這不,一刻就刻了四十餘年,而且不僅是欲罷不能,還越刻越來勁。

費先生刻了四十餘年的印,走的是自己的路。就如學木工,先須過“鋸直刨平”的關,才能在以後打造木器中,施展自己的巧思一般,他先是啃《說文》,記篆字,臨碑帖,讀印譜;繼之,通過細朱、滿白印的反覆鐫刻,掌握各種刀法,熟悉各類石質;而後,由近及遠地摹刻歷代名印,從中汲取滋養。他堅信,自己要是一上來,便弄漢印,與其說是“取法乎上”,還不如說是好高騖遠。費先生沒有燒柱香,拜名家為師,是“無黨無派”。

生性不愛張揚的費先生,日復一日,年復一年摸摸地刻著,他刀法嫻熟,出手很快,幾十年中,上手的印早逾萬枚。

他有一個信條:有刻無類。平頭百姓有索,欣然刻之;書畫家相索,欣然刻之;當官的來索,依然是欣然刻之。由來是有求必應,不怕賠功夫,有時還賠石頭。他常說:“每當我的刻刀舉起之時,快樂便開始了,刻印的快樂貫穿在創作的整個過程中,我無暇顧及其他。”是的,對費先生而言,每一顆待刻的印,就像是展示在陳景潤眼前的數學題,就像是國中生手中捏著的新購買的遊戲軟體,無由懷疑,確實是樂在其中啊。

他的另一個信條是:刻印應該“因人而異”。這一點,與國畫理論中的“隨類賦彩”很為相似,費先生為人治印,很注意“投人所好”,尤其是為書畫家治印,更是十分注意書畫家作品的藝術風格,力求與之般配,認識到在書畫中,印章處於“輔佐稱臣”的地位,這不只是一種清醒,更是對藝術的虔誠,太難能可貴了。

你讀他的印譜,面目之多,每每令人恍如踱入了百花園。

細朱文顯然是他用工夫最多的。風格或平和簡靜,對之如對未央宮,對打坐僧,對垂釣叟,印面盡現趙時棡、韓登安、陳巨來三公之神韻;或婀娜遒麗,似吳帶當風,又似游鯉在池,極富趙之謙、吳讓之的情致。費先生在高興時,還會在印面上搞一些“小動作”,如在筆畫間,悄悄的嵌入一枚古色古香的小泉幣,甚至藏上一批單足而立、閉目養神的仙鶴。更有一次,他在一枚多字數朱文閒印中,首尾各刻了個僅稗子大小,卻眉清目楚的印中之印,如同梵蒂岡這個義大利羅馬城中的國中之國,而且是一朱一白,真是生面別開,奇趣盈溢,見者無不拍案稱絕!

白文對費先生而言,也段非弱項,他的急就章,多為白文,他慣常是略一思索,便直接石上奏刀,揮刀如筆,刀過意顯,頃刻成形,千態萬狀,自然和諧,或凝重、或酣暢,無羈絆中見性情。每有可觀,先生則不免橫生吁嘆,正所謂:“眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處。”其實,這在書法中,也可以得到印證,《鴨頭丸》、《祭侄文稿》等傳世瑰寶,恰恰都不是刻意為之。

他也刻一些中規中矩、愣頭愣腦、有詔版味兒的滿白印,很像康熙時林皋玩的那路,變化仿佛不多,但顯得很莊重、大氣,我揣摩他莫非有意在打造一種有時代氣息的官印,因為我發現他為幹部刻印,每取此法。

至於費先生自己,更看重借鑑漢鑄印的白文,你看他鄭重其事地把他的“二鈞汝堂”這方齊印,放上了印譜的封底“壓軸”,用意再明白不過了。

他的印刻,見見不脛而走,這正應了“好酒不怕巷子深”的老話。雖然他從不張揚,名氣卻一日日大起來。他的印蛻,被好事者頻頻搬上報刊,編進了書,不但東鄰日本、韓國的朋友為他寫文章、編專頁、頒獎牌,連大老遠的美國、德國也不時有人上門來求印訂刻的。

我時常在奇怪,費先生在篆刻上付出了那么多時間和精力,他居然另外還有一大摞愛好:書法、石雕、種花養魚、攝影、跳舞、桌球、旅遊、住宅設計等等,而且無不玩得像模像樣,舉例來說,他的桌球水平,就讓他協助訓練過的幾年上海市少年集訓隊。

如說他還有不願意做的事,那大概就是編他的印譜了,不是諸多朋友的慫恿,讓費先生感到眾情難拂,這本印譜就無由得見了。我當時也是積極的起鬨者,為此沒少費口舌,我分明也在功臣之列。

但當他把編就的印譜擱在我面前,央我在印集前隨便寫些什麼時,我知道報應來了,咎由自取唄!不過,好在我與費先生交遊數十載,自不愁沒有可說的,於是寫下了以上這些文字,倘若它真能多少有助於讀者了解費名瑤先生,那我就不勝欣慰之至了。

謝春江寫於二零零零年三月 費名瑤與友人合影(前排坐者為謝春江)

費名瑤與友人合影(前排坐者為謝春江)

費名瑤先生與藝術的結緣,還是六十年代的事。

他的啟蒙老師,是他的祖父費化農老人,老人飽學儒雅,詩書畫印,四藝俱精,多半為了排解寂寞,同時覺得孺子可教,於是乎老爺子正兒八經地教起來,小孫子就正兒八經的學了起來,正學的好好的,一場史無前例的風暴,把傳統文化,送上了砧板。舞文弄墨,被裁定是封建士大夫的閒情逸緻。祖孫倆怕招惹是非,再無興致。一段祖孫教學佳話,就此在惶恐中,匆匆畫上了句號。

費名瑤先生,是時正值青春年少,精力充沛,不久便專一傾心於篆刻了,好在一方石頭

刻上幾個字,又多半是人皆有之的名字而已,還不太引人注目,也很難給按上什麼罪名,若是刻的是毛澤東的詩句,還是挺時髦的咧!

這融書法、繪畫、雕刻於方寸之間的傳統藝術,很快就吸引住了他。這不,一刻就刻了四十餘年,而且不僅是欲罷不能,還越刻越來勁。

費先生刻了四十餘年的印,走的是自己的路。就如學木工,先須過“鋸直刨平”的關,才能在以後打造木器中,施展自己的巧思一般,他先是啃《說文》,記篆字,臨碑帖,讀印譜;繼之,通過細朱、滿白印的反覆鐫刻,掌握各種刀法,熟悉各類石質;而後,由近及遠地摹刻歷代名印,從中汲取滋養。他堅信,自己要是一上來,便弄漢印,與其說是“取法乎上”,還不如說是好高騖遠。費先生沒有燒柱香,拜名家為師,是“無黨無派”。

生性不愛張揚的費先生,日復一日,年復一年摸摸地刻著,他刀法嫻熟,出手很快,幾十年中,上手的印早逾萬枚。

他有一個信條:有刻無類。平頭百姓有索,欣然刻之;書畫家相索,欣然刻之;當官的來索,依然是欣然刻之。由來是有求必應,不怕賠功夫,有時還賠石頭。他常說:“每當我的刻刀舉起之時,快樂便開始了,刻印的快樂貫穿在創作的整個過程中,我無暇顧及其他。”是的,對費先生而言,每一顆待刻的印,就像是展示在陳景潤眼前的數學題,就像是國中生手中捏著的新購買的遊戲軟體,無由懷疑,確實是樂在其中啊。

他的另一個信條是:刻印應該“因人而異”。這一點,與國畫理論中的“隨類賦彩”很為相似,費先生為人治印,很注意“投人所好”,尤其是為書畫家治印,更是十分注意書畫家作品的藝術風格,力求與之般配,認識到在書畫中,印章處於“輔佐稱臣”的地位,這不只是一種清醒,更是對藝術的虔誠,太難能可貴了。

你讀他的印譜,面目之多,每每令人恍如踱入了百花園。

細朱文顯然是他用工夫最多的。風格或平和簡靜,對之如對未央宮,對打坐僧,對垂釣叟,印面盡現趙時棡、韓登安、陳巨來三公之神韻;或婀娜遒麗,似吳帶當風,又似游鯉在池,極富趙之謙、吳讓之的情致。費先生在高興時,還會在印面上搞一些“小動作”,如在筆畫間,悄悄的嵌入一枚古色古香的小泉幣,甚至藏上一批單足而立、閉目養神的仙鶴。更有一次,他在一枚多字數朱文閒印中,首尾各刻了個僅稗子大小,卻眉清目楚的印中之印,如同梵蒂岡這個義大利羅馬城中的國中之國,而且是一朱一白,真是生面別開,奇趣盈溢,見者無不拍案稱絕!

白文對費先生而言,也段非弱項,他的急就章,多為白文,他慣常是略一思索,便直接石上奏刀,揮刀如筆,刀過意顯,頃刻成形,千態萬狀,自然和諧,或凝重、或酣暢,無羈絆中見性情。每有可觀,先生則不免橫生吁嘆,正所謂:“眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處。”其實,這在書法中,也可以得到印證,《鴨頭丸》、《祭侄文稿》等傳世瑰寶,恰恰都不是刻意為之。

他也刻一些中規中矩、愣頭愣腦、有詔版味兒的滿白印,很像康熙時林皋玩的那路,變化仿佛不多,但顯得很莊重、大氣,我揣摩他莫非有意在打造一種有時代氣息的官印,因為我發現他為幹部刻印,每取此法。

至於費先生自己,更看重借鑑漢鑄印的白文,你看他鄭重其事地把他的“二鈞汝堂”這方齊印,放上了印譜的封底“壓軸”,用意再明白不過了。

他的印刻,見見不脛而走,這正應了“好酒不怕巷子深”的老話。雖然他從不張揚,名氣卻一日日大起來。他的印蛻,被好事者頻頻搬上報刊,編進了書,不但東鄰日本、韓國的朋友為他寫文章、編專頁、頒獎牌,連大老遠的美國、德國也不時有人上門來求印訂刻的。

我時常在奇怪,費先生在篆刻上付出了那么多時間和精力,他居然另外還有一大摞愛好:書法、石雕、種花養魚、攝影、跳舞、桌球、旅遊、住宅設計等等,而且無不玩得像模像樣,舉例來說,他的桌球水平,就讓他協助訓練過的幾年上海市少年集訓隊。

如說他還有不願意做的事,那大概就是編他的印譜了,不是諸多朋友的慫恿,讓費先生感到眾情難拂,這本印譜就無由得見了。我當時也是積極的起鬨者,為此沒少費口舌,我分明也在功臣之列。

但當他把編就的印譜擱在我面前,央我在印集前隨便寫些什麼時,我知道報應來了,咎由自取唄!不過,好在我與費先生交遊數十載,自不愁沒有可說的,於是寫下了以上這些文字,倘若它真能多少有助於讀者了解費名瑤先生,那我就不勝欣慰之至了。

謝春江寫於二零零零年三月

費名瑤與友人合影(前排坐者為謝春江)

費名瑤與友人合影(前排坐者為謝春江)社會評價

印如其人——

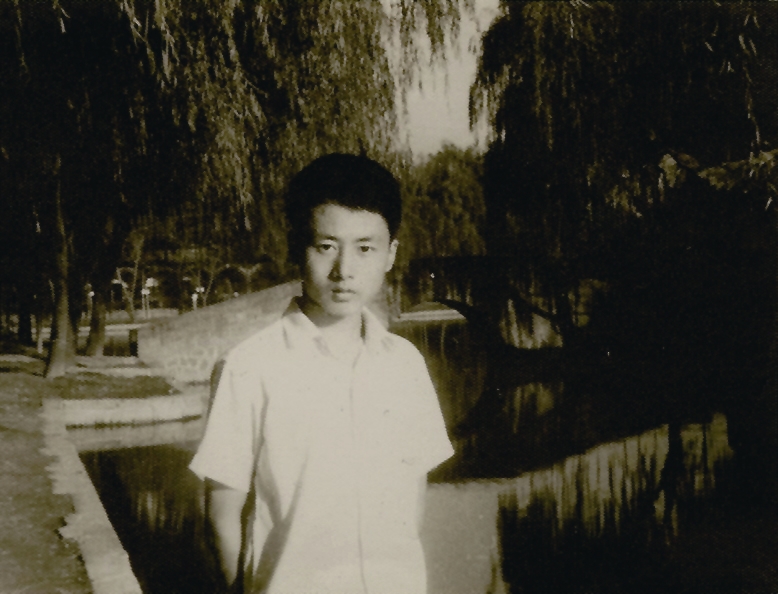

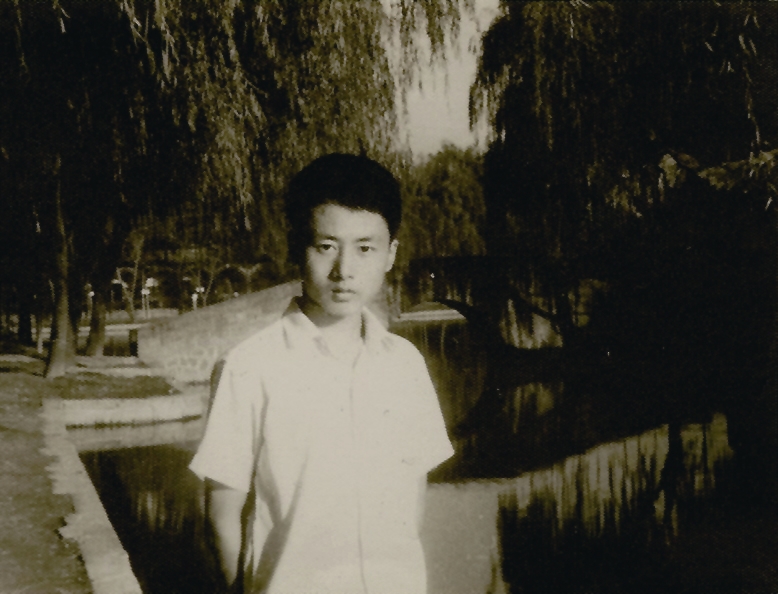

俗話說“字如其人”,是有一定道理的。一個人的文靜、霸道、瀟灑、保守,甚至於正直、卑賤都會不知不覺地流露在比劃之間。同樣“印如其人”亦是如此。綜觀名瑤的印,絕大多數人都會脫口而出,說他的細朱文可得極其漂亮。這恰恰像年輕時的名瑤——一個外表俊秀、多才多藝、充滿靈性的美少年。隨著時間的流逝,學養的增加,個性慢慢顯露。他為人正直,鄙視一切不良;他助人為樂,不計得失; 費名瑤22歲攝於上海虹口公園

費名瑤22歲攝於上海虹口公園

費名瑤22歲攝於上海虹口公園

費名瑤22歲攝於上海虹口公園他急人所急,總以最快速度幫助別人。他個性瀟灑不如俗套,他的一切個性都在他刻的印中充分體現。其祖父費化農老先生50年前對他的教誨:“治印為自得之學,涵養用敬為先。人品不高,藝難免俗;名心不除,境界難高。”印如其人,名瑤確是做到了。(錢尓成撰寫)

我們看見的是一個守寂於繁華都市,身居黍閣一角,神池周秦漢魏之間的健行者,此種精神已經脫略術藝之道,申請所向,取諸懷抱。

抱朴懷玉

——孤獨的費名瑤及其他

文字的命運從它誕生時,大抵早就注定它最終將要退場,永恆如時間,既留下創造的光,也消解一切有形的事物。

在一個漢字看似已經沒落的時代,在漢字的書寫、篆刻之美名之曰“法”,卻法不示人、人不諳法的時代,生活於其中的中國書法家費名瑤先生是孤獨的。

特別在如今,當藝術精神日漸於整體上衰微,而為“藝術”的人非但甚少思顧,益發糾纏在門戶、承襲等等小圈子裡的作為,卻甚得其昌。那么,在費名瑤與心中的大師陳巨來痛失交臂之後,這種孤獨就顯得含味頗深。但得如此,陳佩秋先生因之為其寫道:“五十年如一日,潛心研習,不求功利,未到花甲之年,技藝漸入爐火純青之境。” 名瑤22歲攝於上海虹口公園

名瑤22歲攝於上海虹口公園

名瑤22歲攝於上海虹口公園

名瑤22歲攝於上海虹口公園自學不是一種脫離師承的狀態,費名瑤是篆刻藝術的自學者,他從未覺得自己需要憐惜,而生怨艾之情。與他交談,從他淡定的舉止,溫熱的眼神中,可以品味出那種孤獨著的豐盈,積累了五年的修為,體現著他五十年的求真心得,朝聖態度。我於此忽然有感:其實當一個人發現學習的真諦時,他隨時都可以找到、找對他的老師。只是這種情形比較少見,緣分比較特殊而已。老子向云:“夫唯無知,是以不我知也。知我者希,則我知矣,是以聖人被褐懷玉。”知人自知,已經不是一個知識多寡的問題,而是擁有智慧的開始。因為只有有智慧的人才是能夠從發現一個因,繼而繼承一個果,最後發展出一個新的因果的人。世無思想者,而學者無數,當此時節,孤獨的意義大概尤其需要深究吧?

抱朴懷玉,人未解其真,得隴望蜀,人莫信其能。名瑤先生說:篆刻在中國文化中是很小的一塊,我身列其中已經很知足了。先生輕輕的一句話,卻讓我認真地想了很久。現存最早的中國文字,應該是龜甲、獸骨至上的銘文,自從1899年“甲骨文”字的被發現,解決了“鐘鼎文字”(亦稱金文)之前中國文字存無的謎題,對比甲骨文和鐘鼎文字,前者奠定了中國文字的式范,後者是將之廣泛套用的發端,其上承甲骨文拙樸自然的本色,下啟秦代小篆的流麗雄秀之風,皆出自周代暨春秋時期書體日漸成熟日生變化的書寫情懷。可見自商周始而鑄其鐘、鼎,銘其文字,並非僅僅出於祭祀、記載、禮樂之需,期間字型風格的變化去秦統一約千餘年,所謂書法家、篆刻家已經活潑而生,將審美的意趣於從橫曲直間詩意地放達了。 名瑤刻九九箴言

名瑤刻九九箴言

名瑤刻九九箴言

名瑤刻九九箴言便是了,在中國,則像是命定的,文字嚴格的方式一直未藝術之精神所引領。

中國的文字,在很長的一個時間段落里,一直都是以古老的象形結構延續其造型的。比較西語,它不擅長變化,似乎千百年來一直如如不動,然以其精深幽微,卻又變化萬千。漢字能書,書之曰美,名之曰“書法”;漢字能鐫能刻,鐫之以金,曰銘,勒之以石,曰刻,鐫刻亦為美,其美亦有“法”。即以西周“牆盆”為例,其銘文尾署“史牆手筆”,大概是最早的篆刻家的落款了。中國文人歷來是以“字”行文,比較“推”、“敲”,斟酌“綠”、“染”;文、字、意、趣緊密相攜,分無可分,無任咀嚼之深。究其根本,蓋因代代皆有捍衛其藝術精神者,薪火相傳,不絕於世。

是故,中國文化中乃有“金石、書法”比肩而行,西人或有擅書者,終未能諸文化,“ABC”說到底即是文字變革的產物,亦是背道而馳的結果,因而不具有可比性。因此漢字的沿革,從來就是一種生生不息,死而猶生的過程。所謂此身死,他身生,此形死,他形生,是為神仙,既是漢字演化的體徵,亦是指對漢字之美的發展做出貢獻同時又是守護漢字之美的人。

這裡,且不論名瑤先生的篆刻造詣如何如何,我們看見的是一個守寂繁華都市,身居黍閣一角,神池周秦漢魏之間的健行者,此種精神已經脫略術藝之道,深情所向,取諸懷抱。又若道心隱隱,譬如白紙黑字,字以其黑寬其白,蓋陰陽之相互;方寸如石,亦將以陰陽之交易。古往今來,多少書家、篆刻家的心血,莫不傾盡於此。

只是……那又如何?聲名遠播固然為美,然而對求道若渴的人而言,不經意間便錯過了。時下有個流行詞曰“經營”,放之四海,蓋莫不可經營焉?名瑤先生錯過了,而且還是不經意間,這也讓沸沸揚揚、熱熱鬧鬧的經營門第,少了一道大餐,卻多出了幾分冷寂。昔左思閉門十年作《三都賦》,一時間“洛陽紙貴”,

據說是請高人寫了序,有研究者認為是中國歷史上第一次“炒作”;名瑤先生不缺少名家、大師們(季羨林、文懷沙、謝稚柳、陳佩秋、馮其庸、卞孝萱)的提點、垂青,似乎也應聲名鵲起,時至今日早就該有“一登龍門、身價十倍”的氣象,我想起這些大師級的人物對後進的將液抬愛,絕無私心,然而名瑤先生銘記更深的,或許不是某次某人的褒美,而是前輩們守護藝術的那副火熱肝腸吧?

藝術這個詞是人創造的,人有時竟然也敢接著說自己創造了藝術,但是有福之人,卻一再地為藝術所創化;此話怎講?如果一定要追求藝術是什麼?每個人都有自己的答案,我則竊以為藝術在名瑤先生這裡,既出自手中刀,也落於掌中石,但又都不盡然。何者?前文述及的那種孤獨而豐盈的心境,正式他心中的那個“道”;道並非高居三十三天之外,甚至虛無縹緲;所謂大道如來,如實觀照,這是十分具體的從來處來的道理,乃通返璞歸真之徑。所以,名瑤先生的面前還置放著一方棋枰,從橫19路,列兩儀,分四象、涵太極,變化之數難以窮其盡,但這卻是他必須下的棋。

都言千古無同局,欲吐心聲還踟躕。

祈願名瑤先生珍重,因為漢字的謝幕退場若然是命定的,那么,為守護它應有的尊嚴振振衣冠,勢必關涉到那個沒有文字的以後世界。 (中國作家/畫家:陳海藍撰稿)

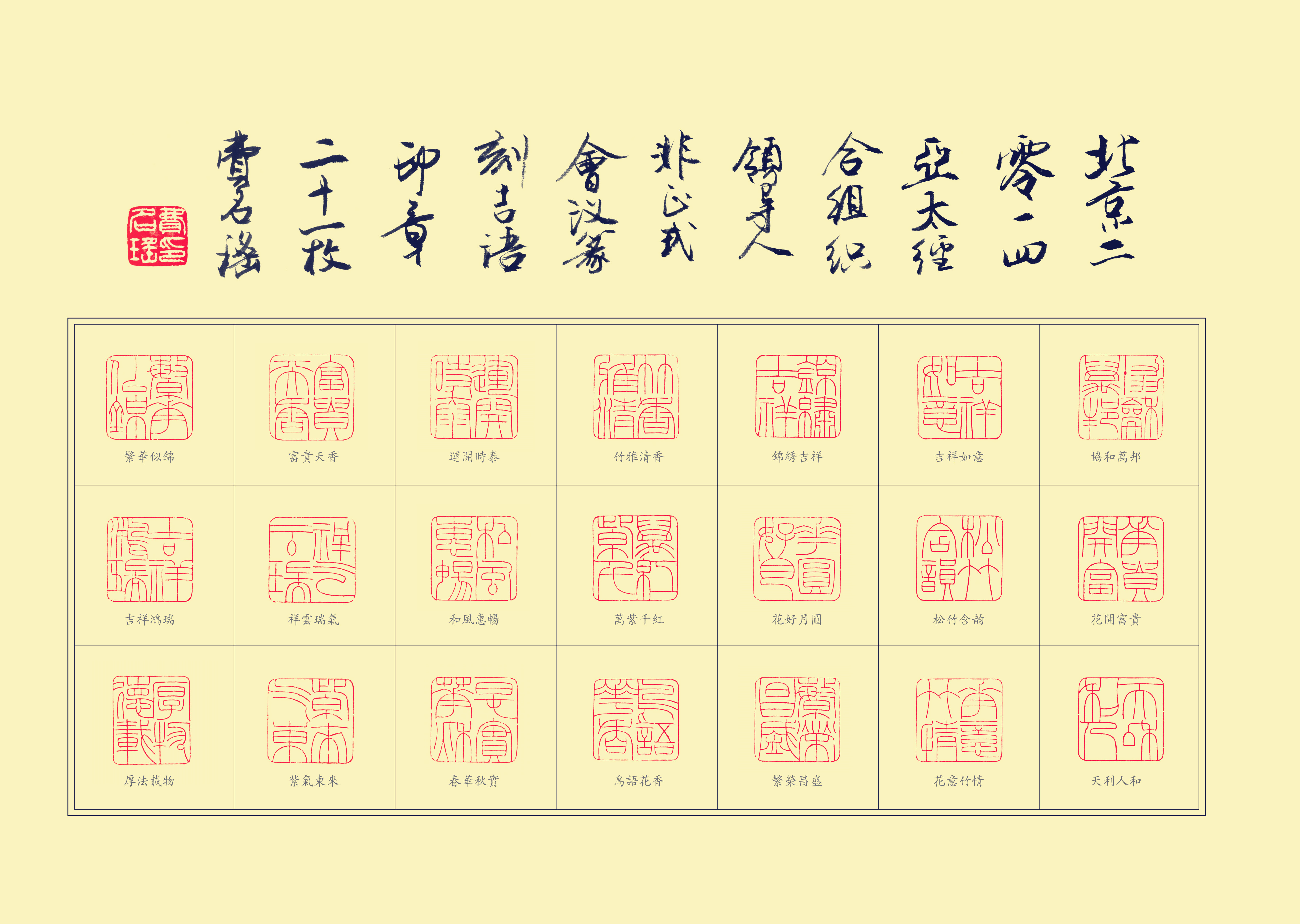

北京APEC專題圖片