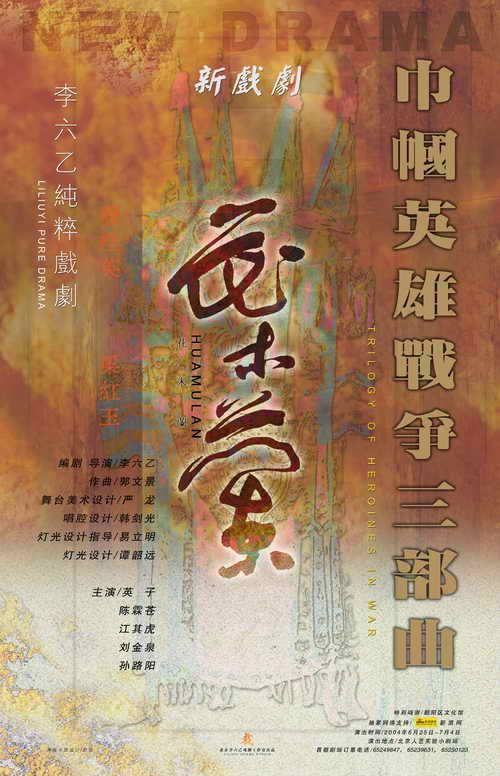

劇情簡介

大戰之後,屍體橫陳,硝煙散盡,戰場肅颯。木蘭毫無得勝後的喜悅,一人孤寂、木然地飄然而至。女扮男裝,離開粉黛紅衫十餘年,馳騁疆場,面對鮮血殺戮十餘載——成為男人十餘年。她已然忘卻自己是女人,可女人的天性卻在心中暗流涌動。為了責任、榮譽和信念不得不掩飾,沒想到這掩飾卻把她自己扭曲,更沒想到這掩飾已然成為真實。可怕的真實與真實的真實猛烈撞擊。花木蘭已然不識自我,忘卻了真正的自己。順著血泊流去的方向,木蘭尋跡而去,在殷紅的溪水中,潺潺的流水中,她看見了自己的面容。追尋著自己的陌生,熟悉;似曾相識,又不敢相認。木蘭便開始在一個流動的水世界中尋找自己。追問自己:一個真實的自己?!

在尋找的過程中花父、張冠、李戴三個或是真實,或是虛構的人物徐徐而至。真實?真實中的真實?幻覺?幻覺中的幻覺?痛苦、掙扎、剛毅、絕決,所有的一切在水的世界中淨化和展現。一滴水,晶瑩、閃亮、純潔。即使不再去探究其更深層次的主題和意義,這時的花木蘭已經成為一首悲壯之歌,匯入潺潺流水之中,足以讓人們聆聽、品味。

演職員表

演員表

| 角色 | 演員 | 配音 |

|---|

| 花木蘭 | 英子 | ---- |

| 花父 | 陳霖蒼 | ---- |

| 張冠 | 江其虎 | ---- |

| 張冠 | 孫路陽 | ---- |

| 李戴 | 劉金泉 | ---- |

角色演員介紹參考資料

幕後製作

在創作背景上:“送兒還故鄉”展現了花木蘭的女性剛強之下的百般柔美,其意境讓李六乙有了創作一個與以往全然不同的《花木蘭》的衝動。

在舞台美術設計上:嚴龍的設計在傳統和現代中找到了最佳的契合點。一個雪白的浴盆,兩把座椅,飄浮在浴缸中的花瓣,簡潔、明快;散布在舞台各處,繪上臉譜的泥胎。舞台既保留了戲曲一桌二椅的寫意美學風格,又把現代審美的特質融入其中。

在音樂上:郭文景在傳統中尋求突破。弦樂只有一把二胡,一把特製的低音二胡。打擊樂卻有三十餘種,卻只有兩個人操作。樂隊的動作也成為了表演。

演出信息

主創單位

出品 | 北京李六乙戲劇工作室 |

承辦 | 北京才源文化發展有限公司 |

協辦 | 朗景藝術工程設計製作公司、北京太陽立明舞台設計有限公司、蘇州太陽舞台技術有限公司 |

網路媒體支持 | 新浪網 |

演出場次

| 演出時間 | 演出地點 | 劇場 |

|---|

2004年6月25日——2004年7月4日 | 北京 | 北京人民藝術劇院實驗小劇場 |

作品評價

《花木蘭》不能以好壞來評論,它的實驗性非常值得尊重。

(北京師範大學藝術與傳媒學院教授于丹評)從藝術呈現這個角度上講,該劇在念白、台詞的韻律感上,在唱腔的安排上,在演員形體的雕塑感上,以及戲曲身段,還有鑼鼓的運用,觀眾都能很鮮明地感受到整部戲內在的節奏。(中國文聯理論室副主任、評論家李春喜評)

《花木蘭》在與觀眾達成共鳴上有些欠缺,巾幗三部曲,延續的是同一種表現方式,包括語言、音樂和舞台布景。在《穆桂英》出現的時候,觀眾還有很強的震撼感,可是到了《花木蘭》,沒有超越《穆桂英》,觀眾可能會覺得單調、沉悶。

(中央戲劇學院導演系教授、副院長羅錦麟評)《花木蘭》從女性的角度質疑了戰爭中的英雄主義,比較細膩地描摹、揭示了女兒家的心曲、情愫、天性。於是,戰爭的血腥和猙獰,男性中心話語的霸道和武斷,女人處境的被動和天性的被扭曲,立即顯露出來。理念是清晰的,組合是精粹的,色彩、線條、層次是講究的,身段、動作、唱腔特別是音樂是新穎別致的。

(北京聯合大學中文系主任、戲劇評論家周傳家評)李六乙嘗試用戲曲形式,他把傳統戲曲舞台上的桌子改成浴缸,而兩邊的太師椅則保持不動。整個舞台抽象、簡明,以純黑為背景,使得燈光和色彩非常絢麗。李六乙決定把浴缸的意象用到絕處,這種劇情充滿了設計感,但從另一方面講,有時候會顯得牽強,不自然,束縛了劇情的發展。可以說,成也浴缸,敗也浴缸。說成。浴缸,望文生義,意指欲望、淨化、展現真實自我等等,李六乙是把浴缸當作絕對價值來表現的,宣揚人慾,摒棄戰爭加諸女人之上的束縛,刀馬旦是戲的一大看點。說敗。由於有了所謂的絕對價值,李六乙的二元論顯得乾燥粗陋,台詞大而空洞,缺乏戲劇語言必要的黏性,像被嚼過的甘蔗,有一點甜,但很澀。該劇中的女英雄只會喊要人慾的反戰口號,不太有說服力。(《北京青年周刊》編輯劉春評)

《花木蘭》沿襲了《穆桂英》的問題,還是走形而上的路線,拉開架勢要做一部“觀念戲劇”,也被稱為“純粹戲劇”或“新戲劇”。在這裡,花木蘭這個傳奇人物和她的傳奇經歷,作為承載李六乙思想觀念的“容器”,被高度地抽象化和象徵化了。《花木蘭》被賦予的女性意識和女性觀念,突出了主人公性別意識的覺醒,女扮男裝,替父從軍,使她迷失了自身,她要尋回女兒身;而人世間對英雄的呼喚和期待,以及父親所代表的男性社會對她的要求,也使她有一種認同感,覺得男人能辦到的事女人也應該能夠辦到。二者恰好構成了花木蘭的內心衝突,或者說,是她遭遇的兩難困境。然而,這種矛盾明顯帶有虛構的性質,它並不來自真實的社會性存在,它是學者書齋里的產物。女性生活中必須面對的問題有很多,哪一個都比這個問題更直接、更迫切。實際上,它也不是花木蘭感到興趣的問題,如果一定要讓花木蘭思考這個問題,那么,首先就要說服觀眾相信花木蘭能夠思考這個問題,而李六乙沒有這樣做,至少沒有做得更好。在這裡,他將男人、女人本質化了,這是黑格爾慣用的伎倆,其結果是使對象化了的男人和女人喪失了生命的豐富性,成了簡單的性別符號和概念。就像女人不必總是和“水”這個意象相聯繫一樣,英雄行為也不完全屬於男性、男性社會或男性權力。男人不必成為英雄,女人未必不能成為英雄,這一切都與性別身份無關。而花父近乎偏執地要將男性世界、君威神權、英雄氣概一體化,只是注意到了它們和的一面,忽略了和而不同的一面。他與花木蘭的關係,也只是強調了他為君威神權代言的身份,忽略了父女之間的血緣和親情。從這個意義說,李六乙的思考不僅糙了和淺了,而且有些誤入歧途。這也有點像他在劇中使用的語言,用力太大,就過了。

(《北京日報》文藝周刊主編解璽璋評) 花木蘭演員:英子巾幗英雄。女扮男裝,勇敢、偉大,代父從軍十餘年。戰爭過後,忘卻自己是女人,已然不識自我,忘卻了真正的自己。內心掙扎吶喊過後,開始尋找真實的自我。

花木蘭演員:英子巾幗英雄。女扮男裝,勇敢、偉大,代父從軍十餘年。戰爭過後,忘卻自己是女人,已然不識自我,忘卻了真正的自己。內心掙扎吶喊過後,開始尋找真實的自我。